Слайд 2Болезни побегов.

Ржавчина побегов (сосновый вертун)

Возбудитель. Болезнь вызывает разнохозяйный ржавчинный гриб Melampsora

pinitorqua.

Поражает сосну обыкновенную (Pinus sylvestris) и осину (Populus tremula).

Причиняемый вред. В питомниках болезнь приводит к гибели всходов, снижению выхода посадочного материала.

При поражении сосны у больных деревьев деформируется ствол, отмирает верхушечный побег и развивается многовершинность, снижается прирост в высоту, что, в итоге, отрицательно сказывается на продуктивности насаждений.

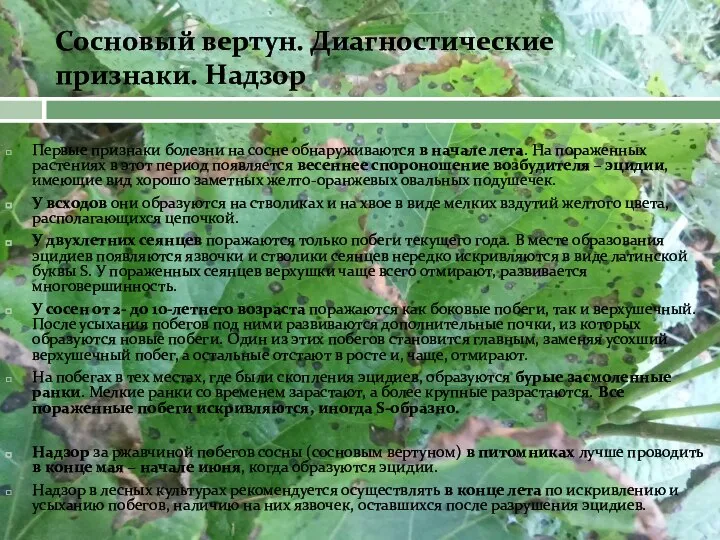

Слайд 3Сосновый вертун. Диагностические признаки. Надзор

Первые признаки болезни на сосне обнаруживаются в начале

лета. На пораженных растениях в этот период появляется весеннее спороношение возбудителя – эцидии, имеющие вид хорошо заметных желто-оранжевых овальных подушечек.

У всходов они образуются на стволиках и на хвое в виде мелких вздутий желтого цвета, располагающихся цепочкой.

У двухлетних сеянцев поражаются только побеги текущего года. В месте образования эцидиев появляются язвочки и стволики сеянцев нередко искривляются в виде латинской буквы S. У пораженных сеянцев верхушки чаще всего отмирают, развивается многовершинность.

У сосен от 2- до 10-летнего возраста поражаются как боковые побеги, так и верхушечный. После усыхания побегов под ними развиваются дополнительные почки, из которых образуются новые побеги. Один из этих побегов становится главным, заменяя усохший верхушечный побег, а остальные отстают в росте и, чаще, отмирают.

На побегах в тех местах, где были скопления эцидиев, образуются бурые засмоленные ранки. Мелкие ранки со временем зарастают, а более крупные разрастаются. Все пораженные побеги искривляются, иногда S-образно.

Надзор за ржавчиной побегов сосны (сосновым вертуном) в питомниках лучше проводить в конце мая – начале июня, когда образуются эцидии.

Надзор в лесных культурах рекомендуется осуществлять в конце лета по искривлению и усыханию побегов, наличию на них язвочек, оставшихся после разрушения эцидиев.

Слайд 4Сосновый вертун

Ранки на стволах в местах образования эцидиев

Слайд 5Сосновый вертун.

Биологические особенности

На хвое и побегах сосны весной развиваются эцидии. Созревшие

эциоспоры рассеиваются и заражают листья осины.

На листьях осины образуется летнее спороношение – урединиоспоры, которые повторно заражают листья осины. Они имеют вид оранжевых или ярко-желтых порошащих подушечек, которые при сильном развитии болезни покрывают весь лист.

В конце лета на верхней стороне пораженных листьев образуется телиостадия. Она имеет вид темно-коричневых или черных, плотно прилегающих коростинок, сильно набухающих во влажную погоду. В этой стадии гриб зимует на опавших листьях осины и тополей.

Весной телиоспоры прорастают, образуя базидии с базидиоспорами в виде золотистого налёта, хорошо заметного на серых прошлогодних листьях. Созревшие базидиоспоры заражают хвою, стволики и молодые побеги сосны, где вновь развиваются эцидии.

Слайд 6Сосновый вертун. Экологические особенности

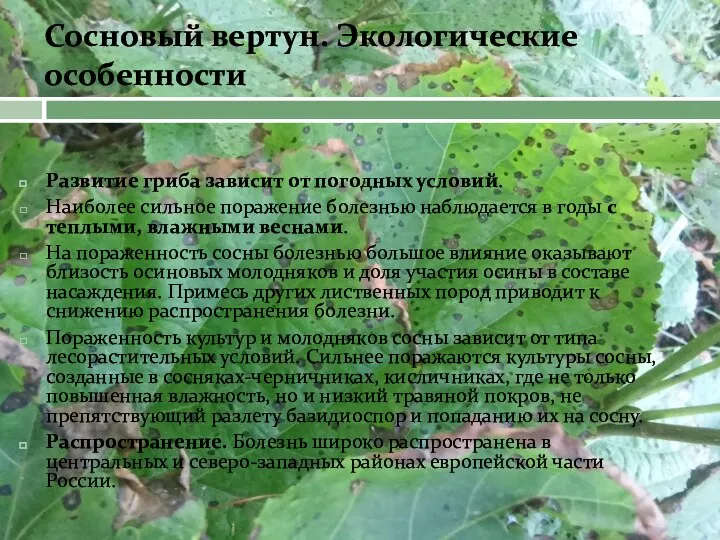

Развитие гриба зависит от погодных условий.

Наиболее сильное поражение

болезнью наблюдается в годы с теплыми, влажными веснами.

На пораженность сосны болезнью большое влияние оказывают близость осиновых молодняков и доля участия осины в составе насаждения. Примесь других лиственных пород приводит к снижению распространения болезни.

Пораженность культур и молодняков сосны зависит от типа лесорастительных условий. Сильнее поражаются культуры сосны, созданные в сосняках-черничниках, кисличниках, где не только повышенная влажность, но и низкий травяной покров, не препятствующий разлету базидиоспор и попаданию их на сосну.

Распространение. Болезнь широко распространена в центральных и северо-западных районах европейской части России.

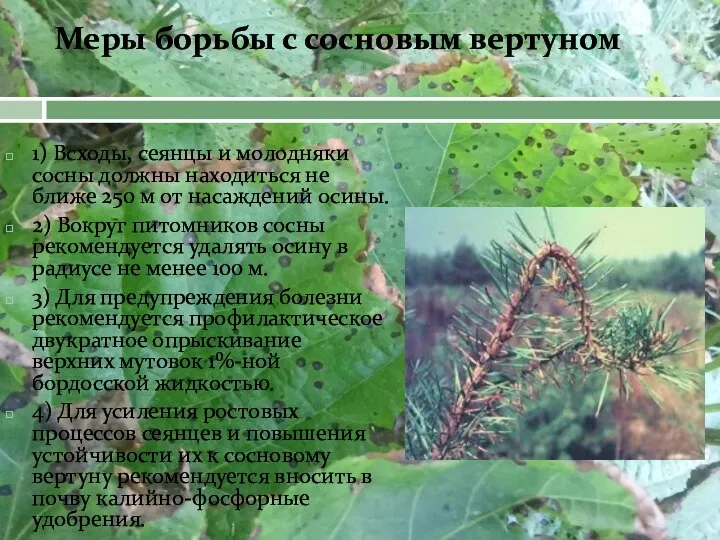

Слайд 7Меры борьбы с сосновым вертуном

1) Всходы, сеянцы и молодняки сосны должны

находиться не ближе 250 м от насаждений осины.

2) Вокруг питомников сосны рекомендуется удалять осину в радиусе не менее 100 м.

3) Для предупреждения болезни рекомендуется профилактическое двукратное опрыскивание верхних мутовок 1%-ной бордосской жидкостью.

4) Для усиления ростовых процессов сеянцев и повышения устойчивости их к сосновому вертуну рекомендуется вносить в почву калийно-фосфорные удобрения.

Слайд 8Болезни побегов.

Побеговый рак («зонтичная болезнь», склеродерриоз)

Возбудитель. Болезнь вызывает сумчатый гриб

Scleroderris lagerbergii

Растение-хозяин. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), кедровая сибирская (P. sibirica), разные виды ели, лиственница сибирская (Larix sibirica), пихта сахалинская (Abies sachalinensis). Чаще болезнь встречается на сосне.

Причиняемый вред. Болезнь вызывает ослабление и гибель сосны в питомниках и культурах. Гибель сеянцев и саженцев может достигать 50-60 %.

Слайд 9Склеродерриоз.

Диагностические признаки

Характер проявления болезни различается в зависимости от возраста растения-хозяина.

Первые

признаки заболевания сосны в питомниках наблюдаются через несколько дней после схода снега. Гриб проникает в хвою, верхушечную почку, поражает молодые побеги, ветви и стволики.

Вначале хвоя имеет зеленую окраску и только у основания, в месте прикрепления к стволику, краснеет. У пораженных 2...3-летних сеянцев хвоя висит косо, "зонтиком", и при малейшем прикосновении опадает.

Хвоя со временем буреет, может долгое время оставаться на растениях. При попытке выдернуть сеянец кора легко снимается чулком. В основании хвоинок и на коре усыхающих или уже усохших сеянцев в течение лета появляются зрелые пикниды. Они имеют вид черных шероховатых бородавочек размером до 2 мм.

Слайд 10Склеродерриоз.

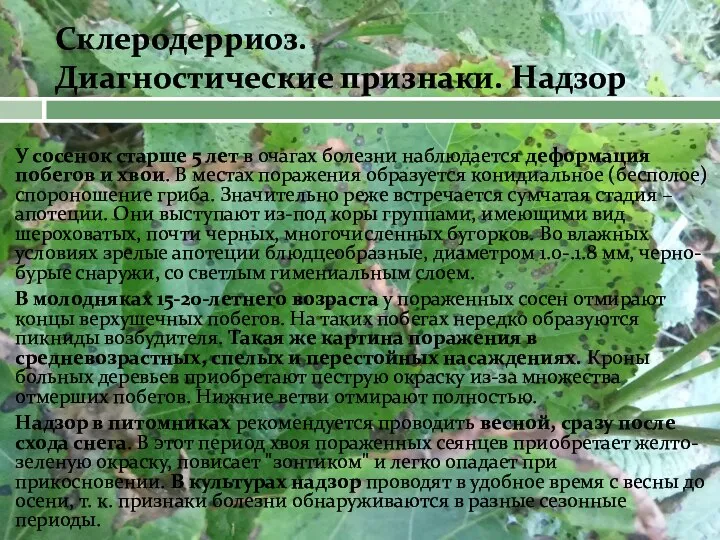

Диагностические признаки. Надзор

У сосенок старше 5 лет в очагах болезни наблюдается

деформация побегов и хвои. В местах поражения образуется конидиальное (бесполое) спороношение гриба. Значительно реже встречается сумчатая стадия – апотеции. Они выступают из-под коры группами, имеющими вид шероховатых, почти черных, многочисленных бугорков. Во влажных условиях зрелые апотеции блюдцеобразные, диаметром 1.0-.1.8 мм, черно-бурые снаружи, со светлым гимениальным слоем.

В молодняках 15-20-летнего возраста у пораженных сосен отмирают концы верхушечных побегов. На таких побегах нередко образуются пикниды возбудителя. Такая же картина поражения в средневозрастных, спелых и перестойных насаждениях. Кроны больных деревьев приобретают пеструю окраску из-за множества отмерших побегов. Нижние ветви отмирают полностью.

Надзор в питомниках рекомендуется проводить весной, сразу после схода снега. В этот период хвоя пораженных сеянцев приобретает желто-зеленую окраску, повисает "зонтиком" и легко опадает при прикосновении. В культурах надзор проводят в удобное время с весны до осени, т. к. признаки болезни обнаруживаются в разные сезонные периоды.

Слайд 12Склеродерриоз

деформация побегов

и хвои

некроз на стволике

раковая рана на стволике

Слайд 14Пикниды и конидии

Апотеции

Склеродерриоз

Сумка со спорами

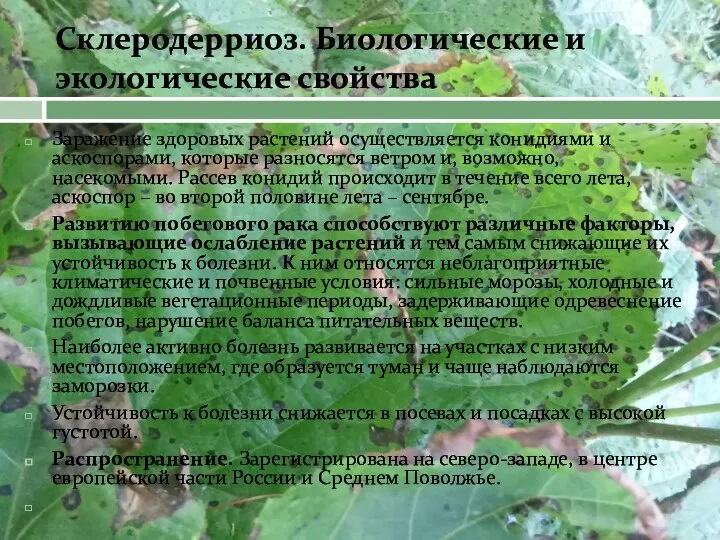

Слайд 15Склеродерриоз. Биологические и экологические свойства

Заражение здоровых растений осуществляется конидиями и аскоспорами, которые

разносятся ветром и, возможно, насекомыми. Рассев конидий происходит в течение всего лета, аскоспор – во второй половине лета – сентябре.

Развитию побегового рака способствуют различные факторы, вызывающие ослабление растений и тем самым снижающие их устойчивость к болезни. К ним относятся неблагоприятные климатические и почвенные условия: сильные морозы, холодные и дождливые вегетационные периоды, задерживающие одревеснение побегов, нарушение баланса питательных веществ.

Наиболее активно болезнь развивается на участках с низким местоположением, где образуется туман и чаще наблюдаются заморозки.

Устойчивость к болезни снижается в посевах и посадках с высокой густотой.

Распространение. Зарегистрирована на северо-западе, в центре европейской части России и Среднем Поволжье.

Слайд 16Меры борьбы со склеродерриозом

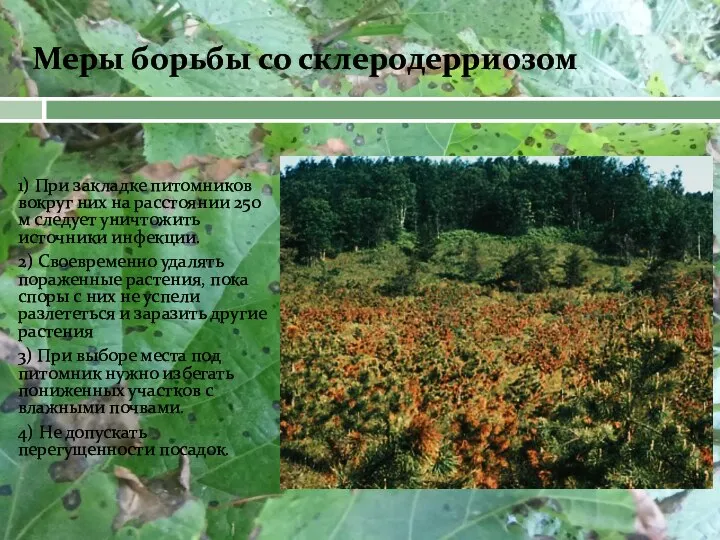

1) При закладке питомников вокруг них на расстоянии 250

м следует уничтожить источники инфекции.

2) Своевременно удалять пораженные растения, пока споры с них не успели разлететься и заразить другие растения

3) При выборе места под питомник нужно избегать пониженных участков с влажными почвами.

4) Не допускать перегущенности посадок.

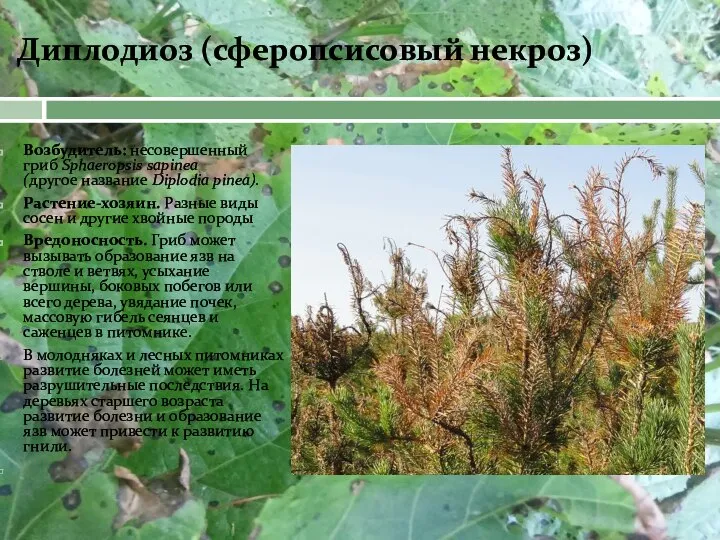

Слайд 17Диплодиоз (сферопсисовый некроз)

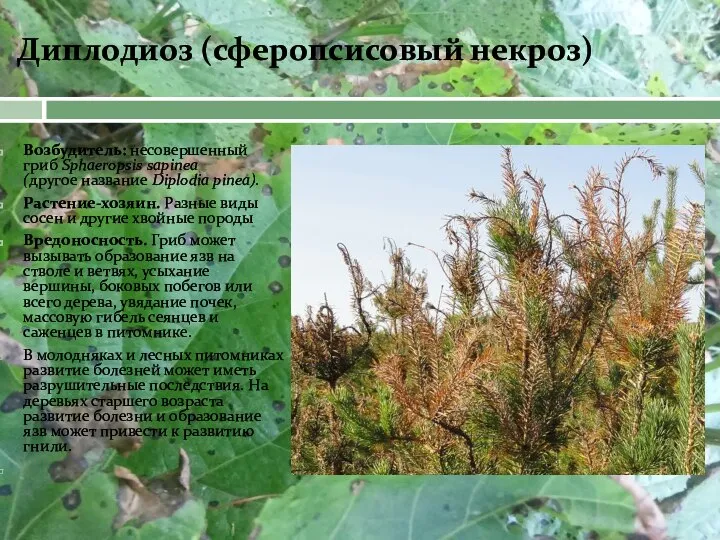

Возбудитель: несовершенный гриб Sphaeropsis sapinea

(другое название Diplodia pinea).

Растение-хозяин. Разные виды

сосен и другие хвойные породы

Вредоносность. Гриб может вызывать образование язв на стволе и ветвях, усыхание вершины, боковых побегов или всего дерева, увядание почек, массовую гибель сеянцев и саженцев в питомнике.

В молодняках и лесных питомниках развитие болезней может иметь разрушительные последствия. На деревьях старшего возраста развитие болезни и образование язв может привести к развитию гнили.

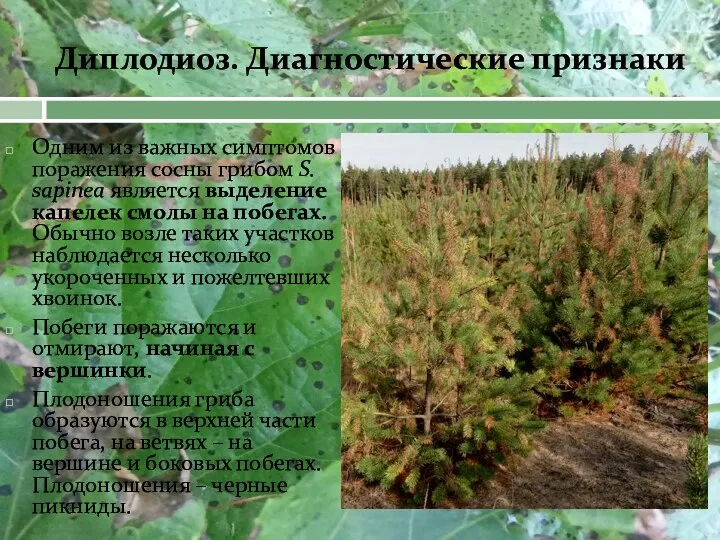

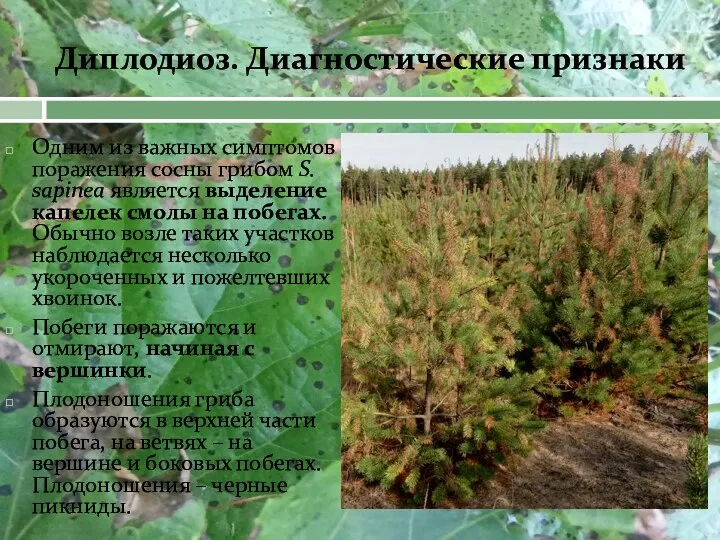

Слайд 18Диплодиоз. Диагностические признаки

Одним из важных симптомов поражения сосны грибом S. sapinea является

выделение капелек смолы на побегах. Обычно возле таких участков наблюдается несколько укороченных и пожелтевших хвоинок.

Побеги поражаются и отмирают, начиная с вершинки.

Плодоношения гриба образуются в верхней части побега, на ветвях – на вершине и боковых побегах. Плодоношения – черные пикниды.

Слайд 19Диплодиоз. Диагностические признаки

Засмолённые ранки, выделение капелек смолы

– явный признак поражения диплодиозом

Слайд 20Диплодиоз. Диагностические признаки

Слайд 21Биология и экология

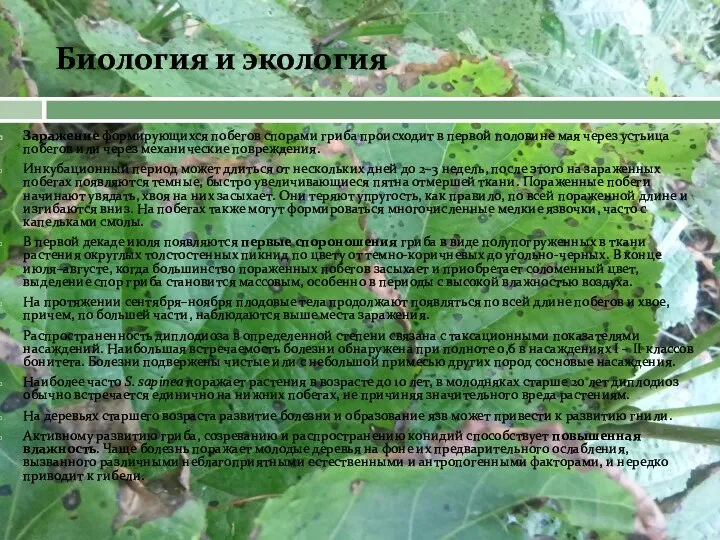

Заражение формирующихся побегов спорами гриба происходит в первой половине

мая через устьица побегов или через механические повреждения.

Инкубационный период может длиться от нескольких дней до 2–3 недель, после этого на зараженных побегах появляются темные, быстро увеличивающиеся пятна отмершей ткани. Пораженные побеги начинают увядать, хвоя на них засыхает. Они теряют упругость, как правило, по всей пораженной длине и изгибаются вниз. На побегах также могут формироваться многочисленные мелкие язвочки, часто с капельками смолы.

В первой декаде июля появляются первые спороношения гриба в виде полупогруженных в ткани растения округлых толстостенных пикнид по цвету от темно-коричневых до угольно-черных. В конце июля–августе, когда большинство пораженных побегов засыхает и приобретает соломенный цвет, выделение спор гриба становится массовым, особенно в периоды с высокой влажностью воздуха.

На протяжении сентября–ноября плодовые тела продолжают появляться по всей длине побегов и хвое, причем, по большей части, наблюдаются выше места заражения.

Распространенность диплодиоза в определенной степени связана с таксационными показателями насаждений. Наибольшая встречаемость болезни обнаружена при полноте 0,6 в насаждениях I – II классов бонитета. Болезни подвержены чистые или с небольшой примесью других пород сосновые насаждения.

Наиболее часто S. sapinea поражает растения в возрасте до 10 лет, в молодняках старше 20 лет диплодиоз обычно встречается единично на нижних побегах, не причиняя значительного вреда растениям.

На деревьях старшего возраста развитие болезни и образование язв может привести к развитию гнили.

Активному развитию гриба, созреванию и распространению конидий способствует повышенная влажность. Чаще болезнь поражает молодые деревья на фоне их предварительного ослабления, вызванного различными неблагоприятными естественными и антропогенными факторами, и нередко приводит к гибели.

Роль витаминов в жизни человека

Роль витаминов в жизни человека Презентация на тему Типы соединения костей

Презентация на тему Типы соединения костей  Kriterii_vida1

Kriterii_vida1 Тайга. Проверочная работа. 6 класс

Тайга. Проверочная работа. 6 класс Отдел Моховидные (Bryophyta)

Отдел Моховидные (Bryophyta) День экологических знаний 15 апреля. Прощание с ботаникой 6 класс

День экологических знаний 15 апреля. Прощание с ботаникой 6 класс Инвазия и натурализация агрессивного чужеродного вида Ambrosia trifida L на территории железнодорожного депо Дема

Инвазия и натурализация агрессивного чужеродного вида Ambrosia trifida L на территории железнодорожного депо Дема Координация и регуляция

Координация и регуляция Комнатные растения на службе у человека

Комнатные растения на службе у человека Презентация на тему Ядовитая эволюция

Презентация на тему Ядовитая эволюция  Зоологическая интеллектуальная игра для учащихся 5-7 классов

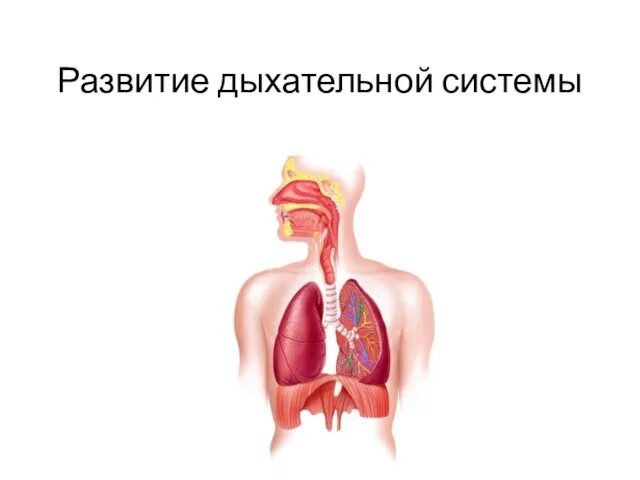

Зоологическая интеллектуальная игра для учащихся 5-7 классов Развитие дыхательной системы

Развитие дыхательной системы Человек и общество. Деятельность человека в отличие от поведения животного

Человек и общество. Деятельность человека в отличие от поведения животного Генномодифицированные продукты

Генномодифицированные продукты Круглые черви. (7)

Круглые черви. (7) Колониальные и многоклеточные организмы

Колониальные и многоклеточные организмы Презентация на тему Породы свиней (4 класс)

Презентация на тему Породы свиней (4 класс)  Презентация на тему Разнообразие живых организмов

Презентация на тему Разнообразие живых организмов  Трансляция. Биосинтез белка

Трансляция. Биосинтез белка Особливі жаби

Особливі жаби Изучение человека. Ученые-анатомы

Изучение человека. Ученые-анатомы Грибы. Тест

Грибы. Тест Сравнительная анатомия и систематика позвоночных животных

Сравнительная анатомия и систематика позвоночных животных Улитки

Улитки Разнообразие жизни

Разнообразие жизни Витамины групп: С, В, А

Витамины групп: С, В, А Спячка у птиц

Спячка у птиц Редкие паукообразные, амфибии и рептилии национального парка Нижняя Кама

Редкие паукообразные, амфибии и рептилии национального парка Нижняя Кама