Содержание

- 2. Дыхание Совокупность процессов, направленных на доставку кислорода к клеткам и удаления углекислого газа из организма (а

- 3. Для поступления воздуха в легкие необходимо, чтобы давление внутри альвеол стало меньше атмосферного. В соответствии с

- 4. Грудная клетка имеет вертикальный, поперечный и передне-задний размеры. Вертикальный размер изменяется при сокращении диафрагмы, поперечный и

- 5. Классификация дыхательных мышц Основные инспираторные – диафрагма, наружные межреберные. Дополнительные инспираторные (все, которые так или иначе

- 6. Типы дыхания Брюшной – при большой нагрузке на плечевой пояс Грудной – в последнем триместре беременности

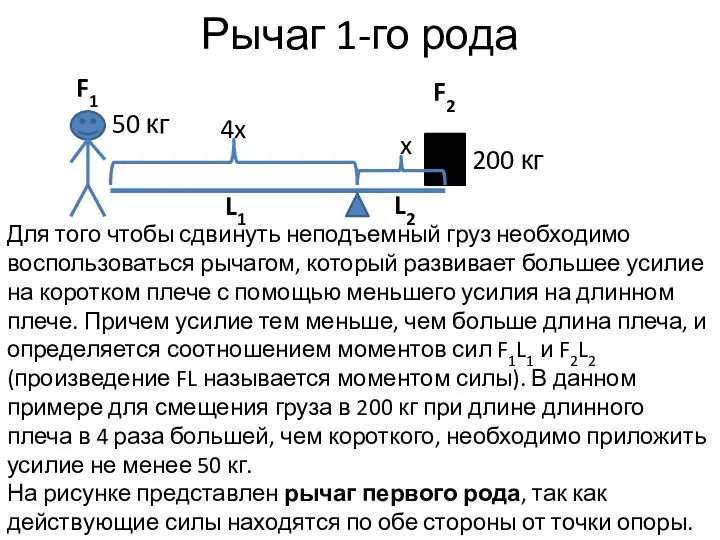

- 7. Рычаг 1-го рода 200 кг 4x x 50 кг Для того чтобы сдвинуть неподъемный груз необходимо

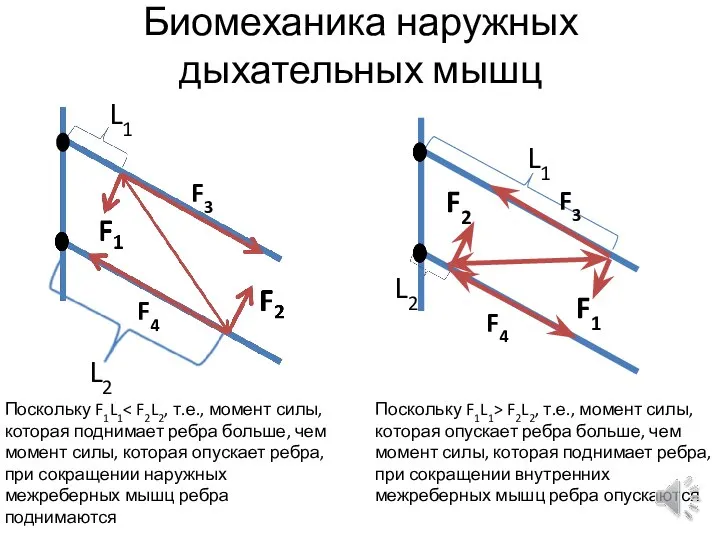

- 8. Биомеханика наружных дыхательных мышц F1 F2 L1 L2 Поскольку F1L1 которая поднимает ребра больше, чем момент

- 9. Работа, которая совершается при сокращении дыхательных мышц Против давления органов брюшной полости Против силы тяжести грудной

- 10. Эластическая тяга легких (ЭТЛ) это сила, с которой легкие стремятся к спадению (легкие можно сравнить со

- 11. Сурфактант Для уменьшения поверхностного натяжения слоя жидкости в альвеолах природа создала сурфактант – вещество, основным компонентом

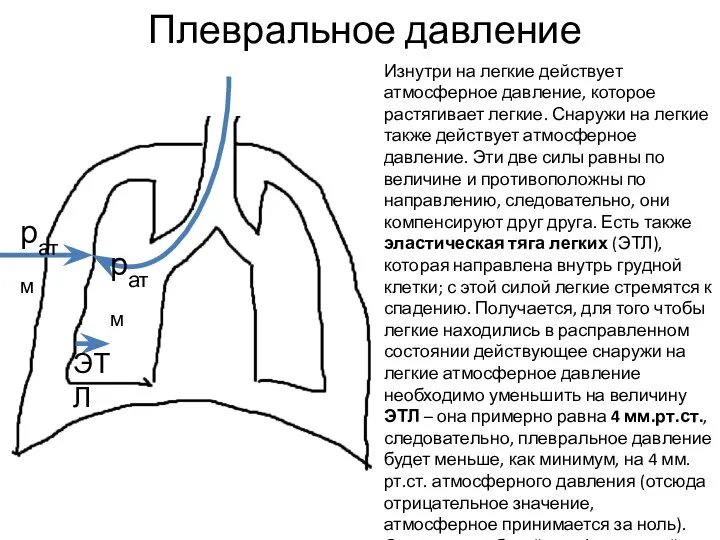

- 12. Плевральное давление Изнутри на легкие действует атмосферное давление, которое растягивает легкие. Снаружи на легкие также действует

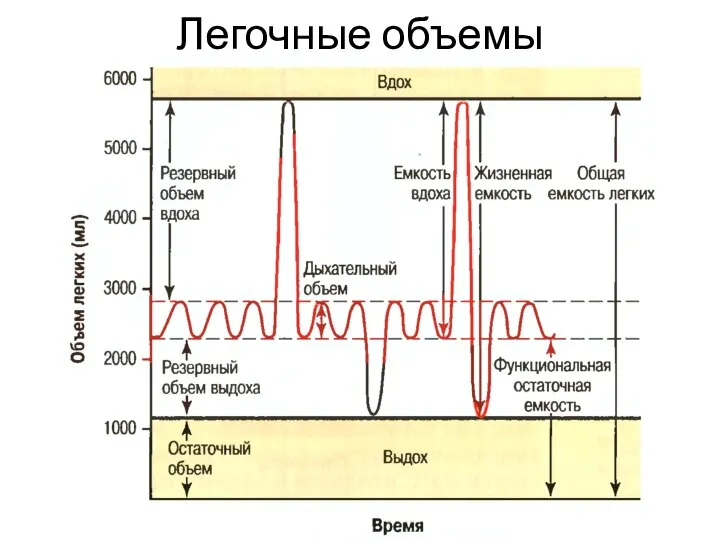

- 13. Легочные объемы

- 14. Особое внимание обратить на! Остаточный объем, складывающийся из коллапсного и минимального. Судебно-медицинское значение знания минимального объема

- 15. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – максимальное количество воздуха, которое человек выдыхает после максимального вдоха. Складывается из

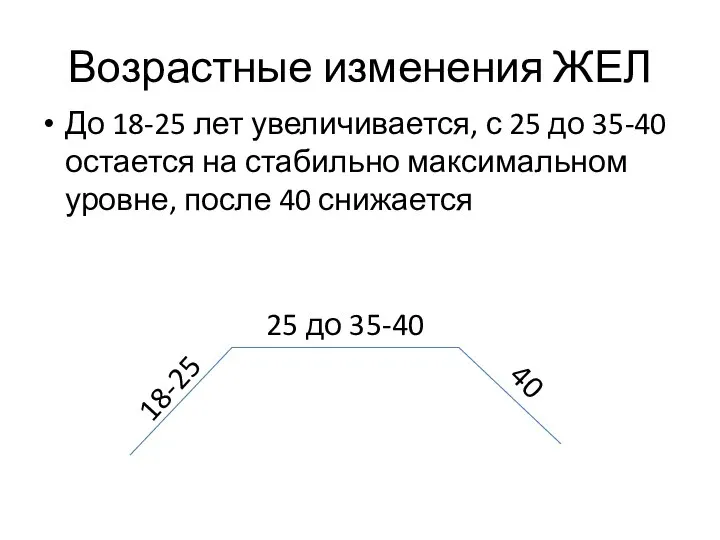

- 16. Возрастные изменения ЖЕЛ До 18-25 лет увеличивается, с 25 до 35-40 остается на стабильно максимальном уровне,

- 17. При нарушении проходимости дыхательных путей будет изменяться скорость выдыхаемого воздуха при практически неизменной ЖЕЛ. Для оценки

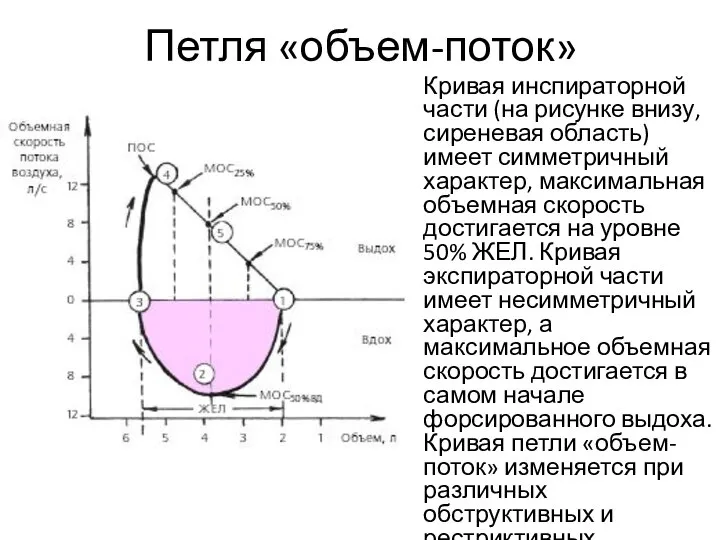

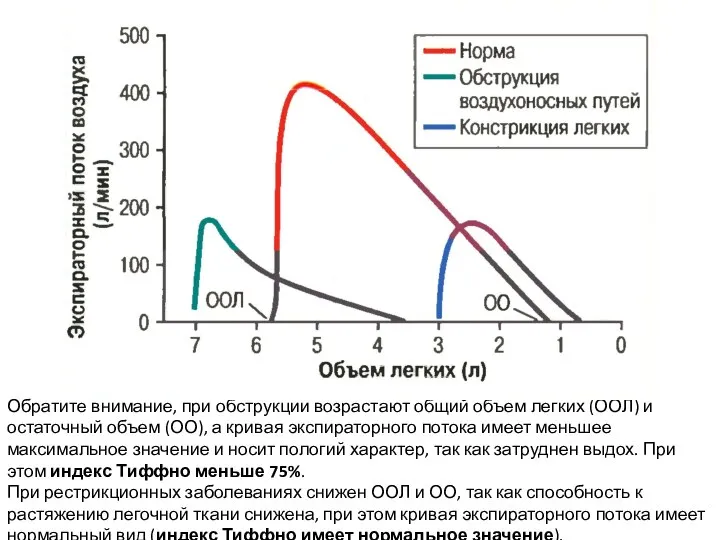

- 18. Петля «объем-поток» Кривая инспираторной части (на рисунке внизу, сиреневая область) имеет симметричный характер, максимальная объемная скорость

- 19. Обратите внимание, при обструкции возрастают общий объем легких (ООЛ) и остаточный объем (ОО), а кривая экспираторного

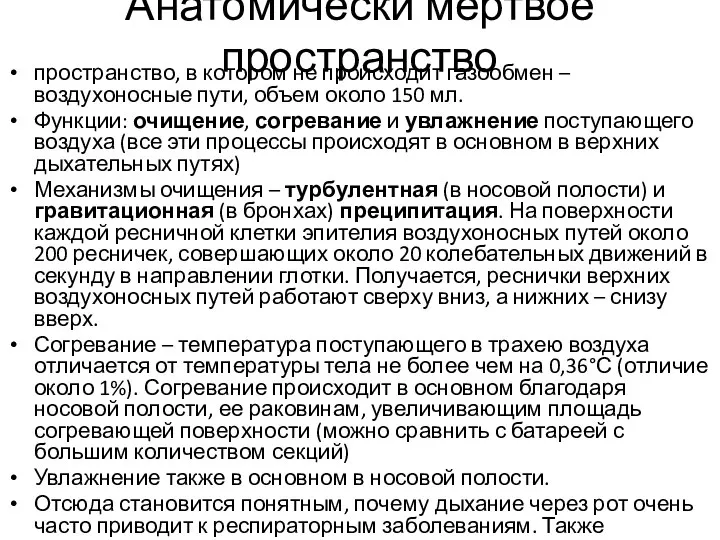

- 20. Анатомически мертвое пространство пространство, в котором не происходит газообмен – воздухоносные пути, объем около 150 мл.

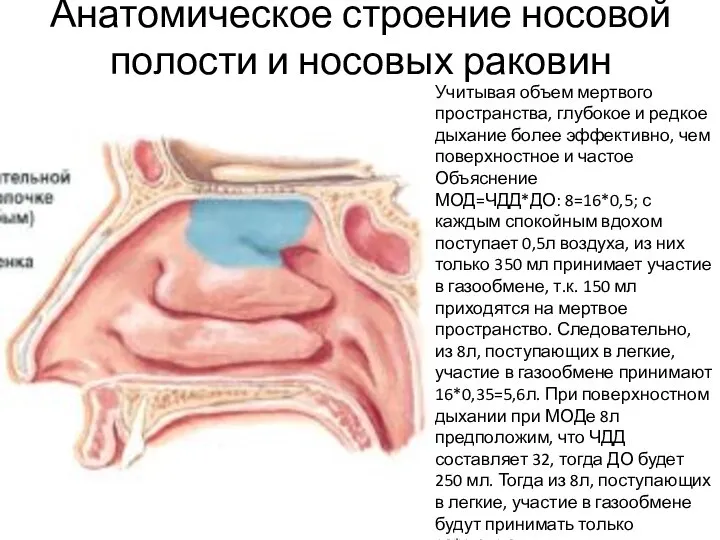

- 21. Анатомическое строение носовой полости и носовых раковин Учитывая объем мертвого пространства, глубокое и редкое дыхание более

- 22. Альвеолярное мертвое пространство не перфузируемые кровью альвеолы, в которых, следовательно, не происходит газообмен Сумма анатомического и

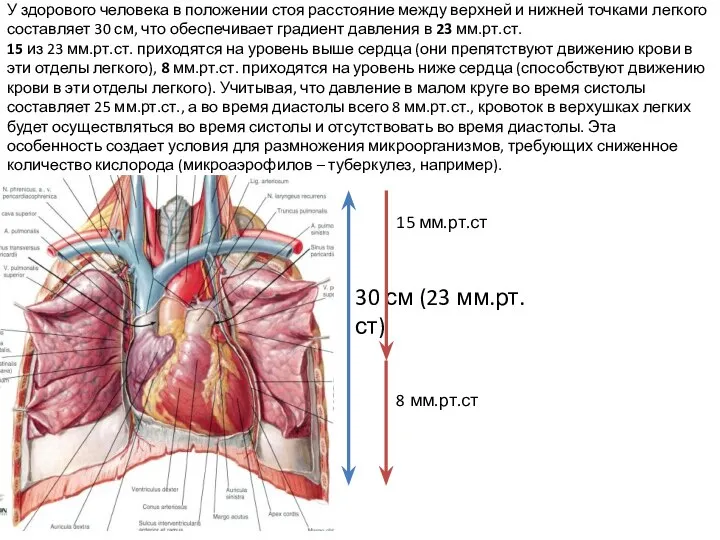

- 23. У здорового человека в положении стоя расстояние между верхней и нижней точками легкого составляет 30 см,

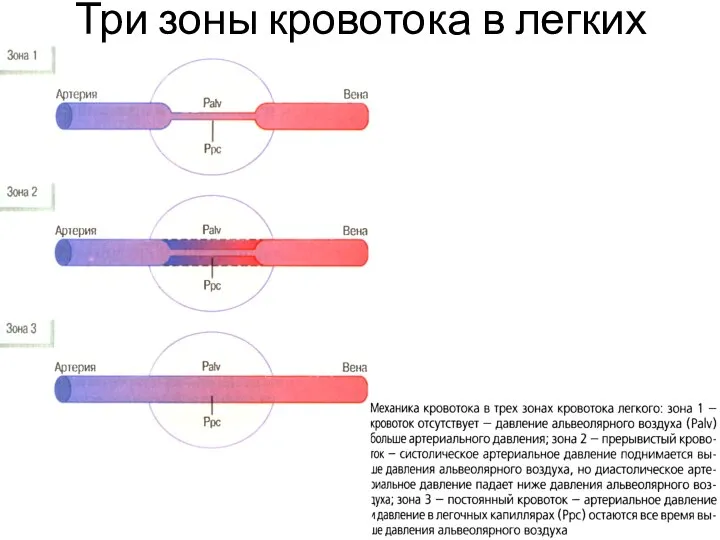

- 24. Три зоны кровотока в легких

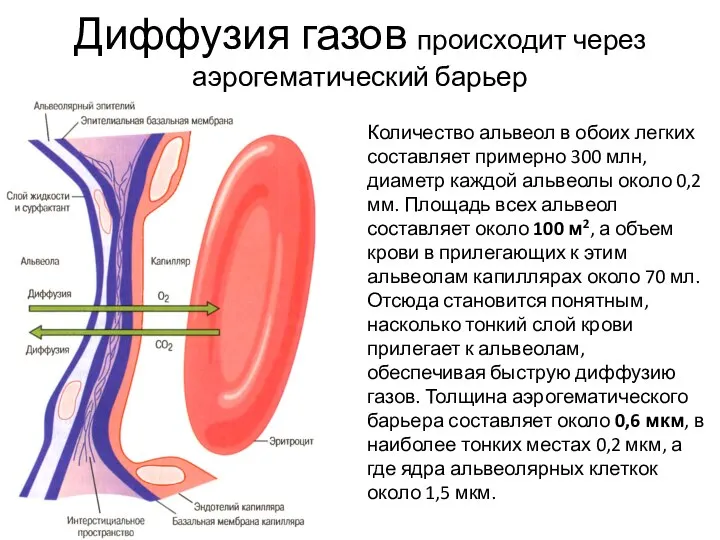

- 25. Диффузия газов происходит через аэрогематический барьер Количество альвеол в обоих легких составляет примерно 300 млн, диаметр

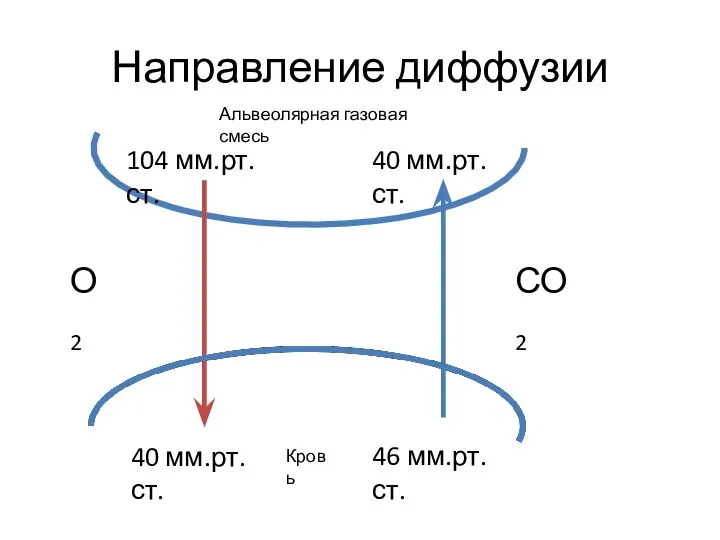

- 26. Направление диффузии газов определяется разницей между парциальным давлением газа в альвеолярной газовой смеси и напряжением этого

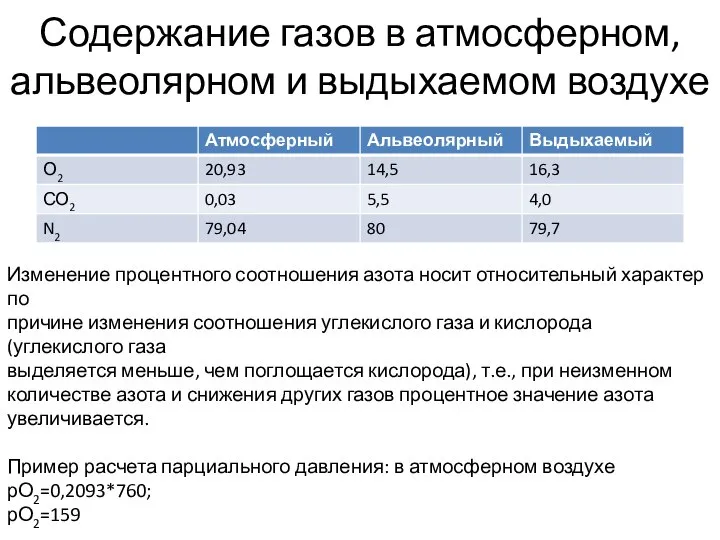

- 27. Содержание газов в атмосферном, альвеолярном и выдыхаемом воздухе Изменение процентного соотношения азота носит относительный характер по

- 28. Направление диффузии Альвеолярная газовая смесь Кровь О2 СО2 104 мм.рт.ст. 40 мм.рт.ст. 40 мм.рт.ст. 46 мм.рт.ст.

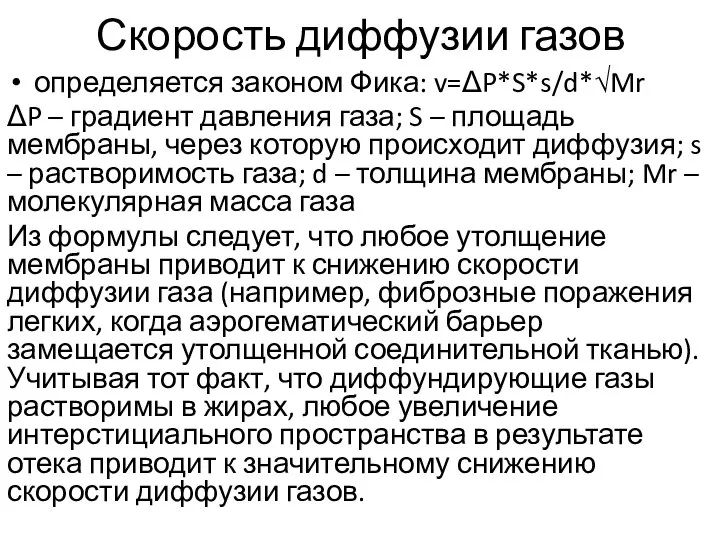

- 29. Скорость диффузии газов определяется законом Фика: v=ΔP*S*s/d*√Mr ΔP – градиент давления газа; S – площадь мембраны,

- 31. Скачать презентацию

Презентация на тему Особенности скелета человека

Презентация на тему Особенности скелета человека  Слуховой анализатор

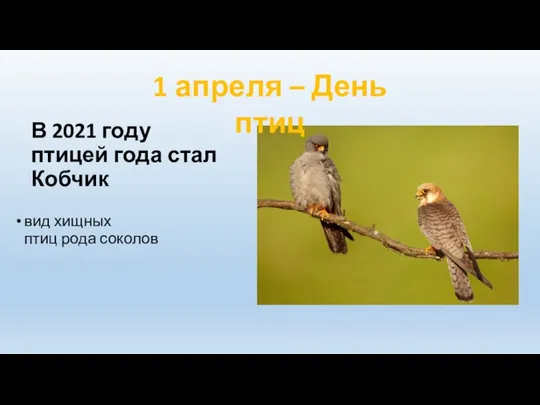

Слуховой анализатор 1 апреля - День птиц

1 апреля - День птиц Ткани человека

Ткани человека Физиология гиппокампа

Физиология гиппокампа Основные методы селекции и биотехнологии

Основные методы селекции и биотехнологии Комменсализм. Классификация

Комменсализм. Классификация Ампелографические сорта винограда

Ампелографические сорта винограда Кто не относится к насекомым?

Кто не относится к насекомым? Физико-химическая организация живых систем

Физико-химическая организация живых систем Балалардағы тірек-қимыл ерекшеліктері

Балалардағы тірек-қимыл ерекшеліктері Are you worried about wildlife

Are you worried about wildlife Медовая студия

Медовая студия Қойдың өкпе аденоматозы

Қойдың өкпе аденоматозы Клетка и ткани

Клетка и ткани Законы Грегора Менделя

Законы Грегора Менделя Кайыкты механизмдер. Карнитин, цитрат

Кайыкты механизмдер. Карнитин, цитрат Строение и работа сердца

Строение и работа сердца Американский стаффордширский терьер

Американский стаффордширский терьер Тест по теме Свиньи

Тест по теме Свиньи Биоэлементы для животных и людей

Биоэлементы для животных и людей Мозазавр - род вымерших морских пресмыкающихся

Мозазавр - род вымерших морских пресмыкающихся Витамины. 8 класс

Витамины. 8 класс Лесные птицы

Лесные птицы Птицы. Викторина

Птицы. Викторина Физиология анализаторов

Физиология анализаторов Модификационная и мутационная изменчивость. Часть 1. Лекция 11

Модификационная и мутационная изменчивость. Часть 1. Лекция 11 На пришкольном участке

На пришкольном участке