Слайд 2Эволюция мозга у позвоночных животных: основные этапы

Слайд 3Этап 1.

Образование центральной нервной системы в виде нервной трубки впервые появляется у животных представителей

типа хордовых. У низших хордовых, например у ланцетника, нервная трубка сохраняется в течение всей жизни, у высших хордовых - позвоночных животных- в эмбриональной стадии на спинной стороне зародыша закладывается нервная пластинка, которая погружается под кожу и сворачивается в трубку.

Слайд 4Этап 2.

У позвоночных животных нервная трубка подразделяется на головной и спинной мозг. В эмбриональной

стадии развития нервная трубка образует в передней части три вздутия - три мозговых пузыря, из которых развиваются отделы мозга: передний пузырь дает передний и промежуточный мозг, средний пузырь превращается в средний мозг, задний пузырь образует мозжечок и продолговатый мозг. Эти пять отделов мозга характерны для всех позвоночных животных.

Слайд 5Этап 3.

Для низших позвоночных - рыб и земноводных - характерно преобладание среднего мозга над остальными отделами.

Только у хрящевых акуловых рыб в связи с быстрым движением развит мозжечок, а сильно развитое обоняние привело к увеличению переднего мозга, который становится центром переработки обонятельных сигналов.

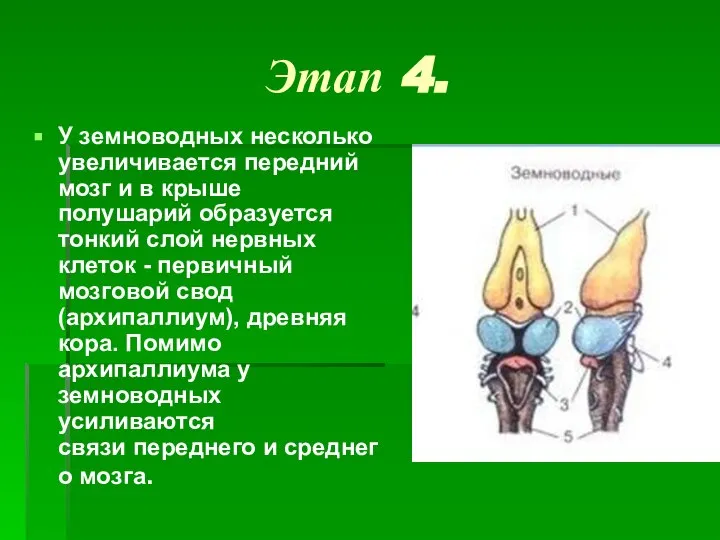

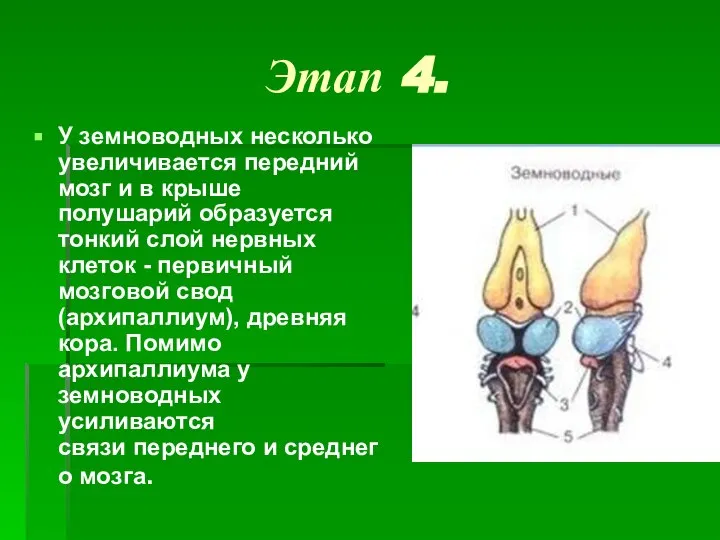

Слайд 6Этап 4.

У земноводных несколько увеличивается передний мозг и в крыше полушарий образуется тонкий слой нервных

клеток - первичный мозговой свод (архипаллиум), древняя кора. Помимо архипаллиума у земноводных усиливаются связи переднего и среднего мозга.

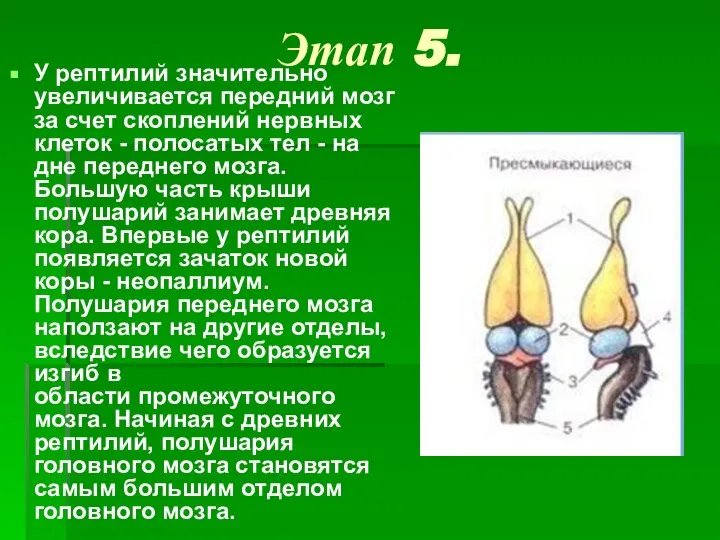

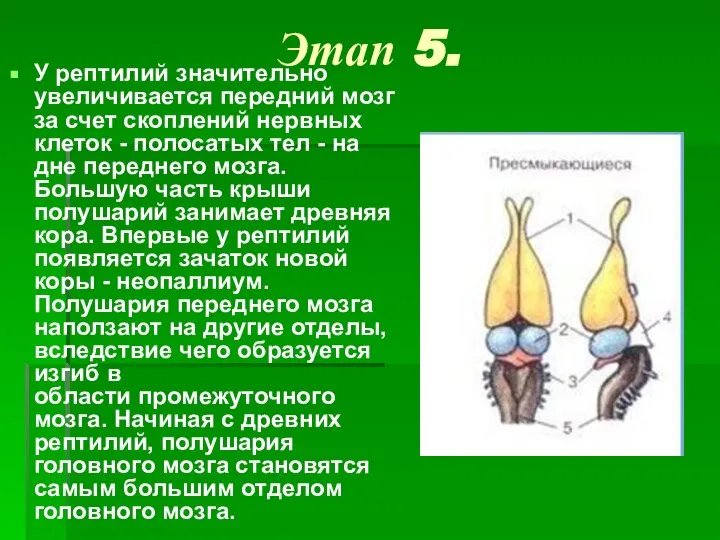

Слайд 7Этап 5.

У рептилий значительно увеличивается передний мозг за счет скоплений нервных клеток - полосатых тел -

на дне переднего мозга. Большую часть крыши полушарий занимает древняя кора. Впервые у рептилий появляется зачаток новой коры - неопаллиум. Полушария переднего мозга наползают на другие отделы, вследствие чего образуется изгиб в области промежуточного мозга. Начиная с древних рептилий, полушария головного мозга становятся самым большим отделом головного мозга.

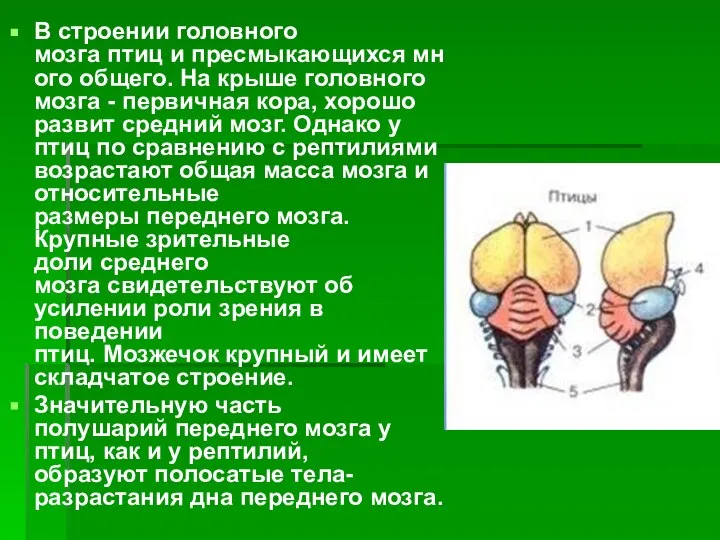

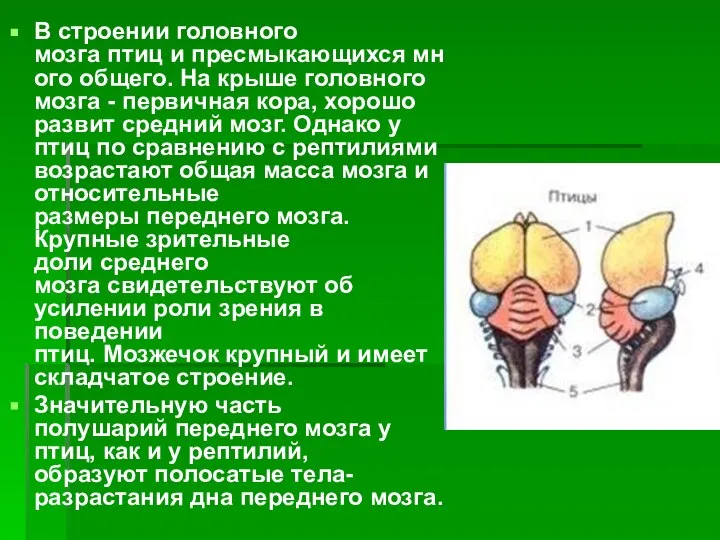

Слайд 8В строении головного мозга птиц и пресмыкающихся много общего. На крыше головного мозга - первичная кора, хорошо

развит средний мозг. Однако у птиц по сравнению с рептилиями возрастают общая масса мозга и относительные размеры переднего мозга. Крупные зрительные доли среднего мозга свидетельствуют об усилении роли зрения в поведении птиц. Мозжечок крупный и имеет складчатое строение.

Значительную часть полушарий переднего мозга у птиц, как и у рептилий, образуют полосатые тела- разрастания дна переднего мозга.

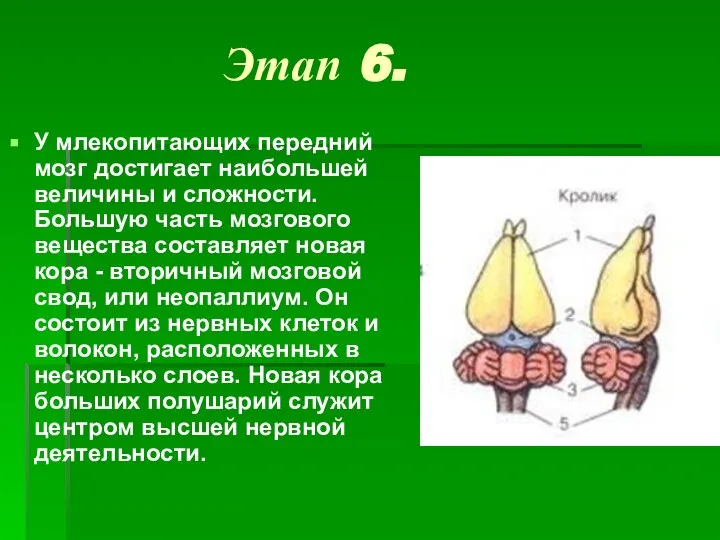

Слайд 9Этап 6.

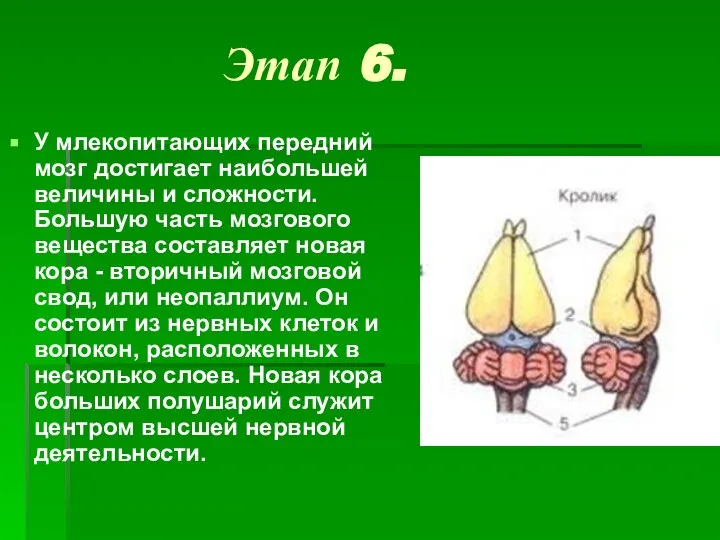

У млекопитающих передний мозг достигает наибольшей величины и сложности. Большую часть мозгового

вещества составляет новая кора - вторичный мозговой свод, или неопаллиум. Он состоит из нервных клеток и волокон, расположенных в несколько слоев. Новая кора больших полушарий служит центром высшей нервной деятельности.

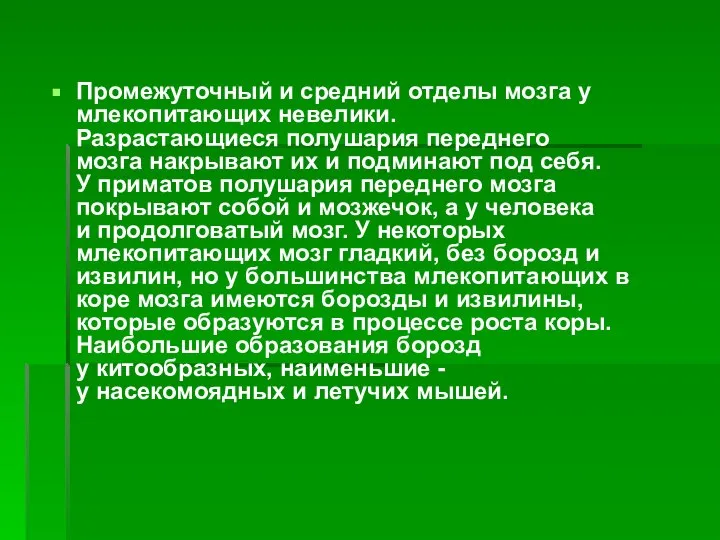

Слайд 10Промежуточный и средний отделы мозга у млекопитающих невелики. Разрастающиеся полушария переднего мозга накрывают их и подминают под

себя. У приматов полушария переднего мозга покрывают собой и мозжечок, а у человека и продолговатый мозг. У некоторых млекопитающих мозг гладкий, без борозд и извилин, но у большинства млекопитающих в коре мозга имеются борозды и извилины, которые образуются в процессе роста коры. Наибольшие образования борозд у китообразных, наименьшие - у насекомоядных и летучих мышей.

Слайд 11Этап 7.

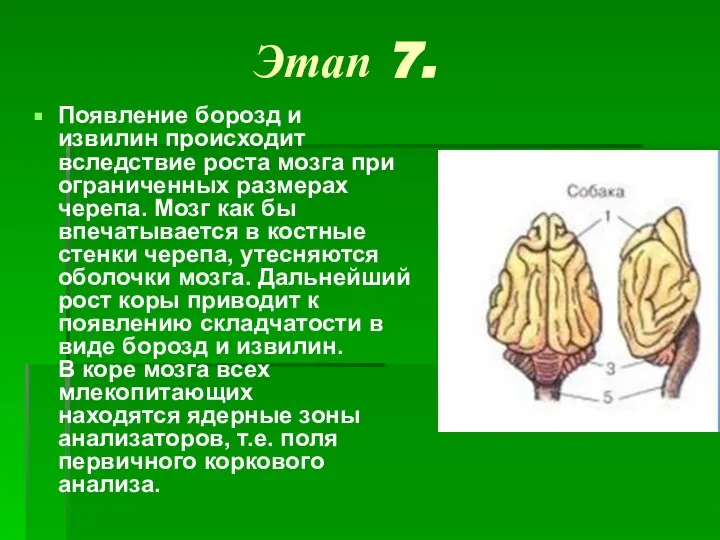

Появление борозд и извилин происходит вследствие роста мозга при ограниченных размерах черепа.

Мозг как бы впечатывается в костные стенки черепа, утесняются оболочки мозга. Дальнейший рост коры приводит к появлению складчатости в виде борозд и извилин. В коре мозга всех млекопитающих находятся ядерные зоны анализаторов, т.е. поля первичного коркового анализа.

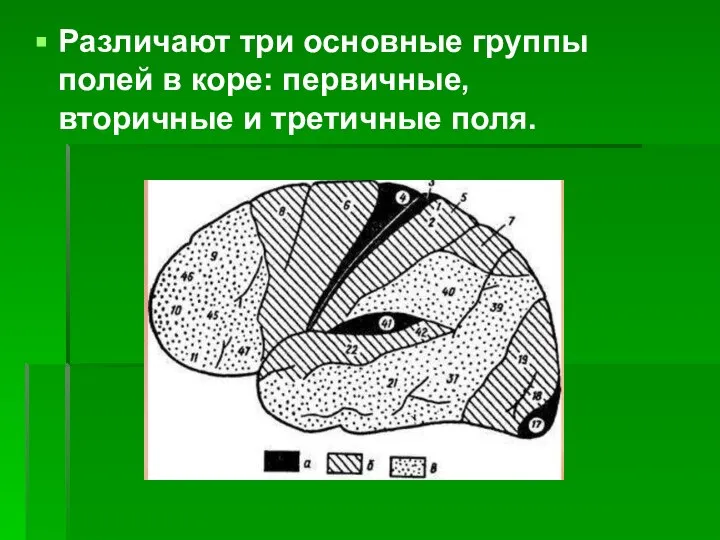

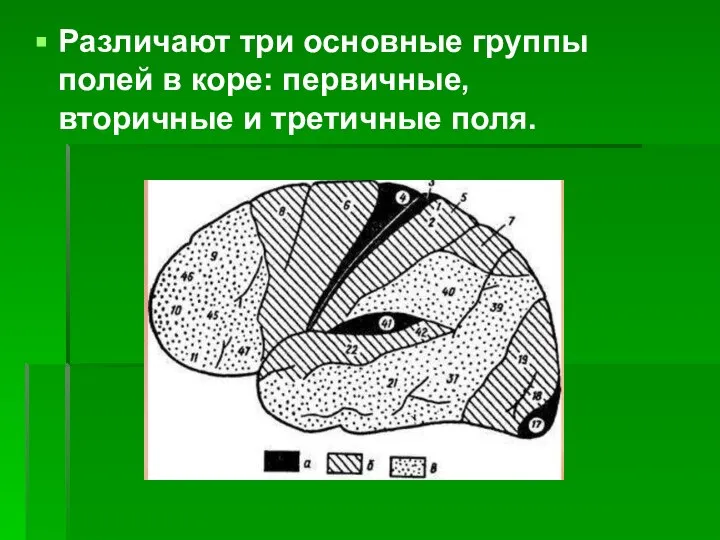

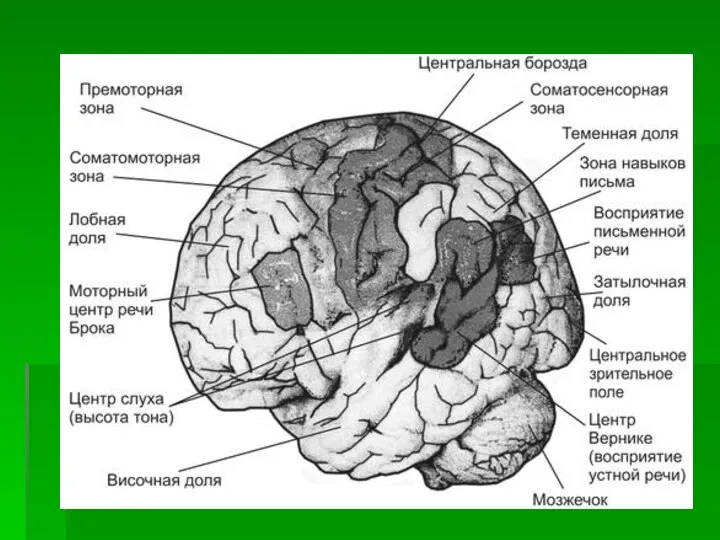

Слайд 12Различают три основные группы полей в коре: первичные, вторичные и третичные поля.

Слайд 13Первичные поля связаны с органами чувств и органами движения на периферии, они

раньше других созревают в онтогенезе, имеют наиболее крупные клетки. Это так называемые ядерные зоны анализаторов, по И. П. Павлову (например, поле болевой, температурной, тактильной и мышечно-суставной чувствительности в задней центральной извилине коры, зрительное поле в затылочной области, слуховое поле в височной области и двигательное поле в передней центральной извилине коры). Эти поля осуществляют анализ отдельных раздражений, поступающих в кору от соответствующих рецепторов. При разрушении первичных полей возникают так называемая корковая слепота, корковая глухота и т. п. Все первичные корковые поля характеризуются топическим принципом организации, согласно которому каждому участку рецепторной поверхности (сетчатки, кожи, кортиевого органа) соответствует определенный участок в первичной коре, что и дало основание называть ее проекционной.

Слайд 14Величина зоны представительства того или иного рецепторного участка в первичной коре зависит

от функциональной значимости этого участка. Функции первичной коры состоят в максимально тонком анализе различных физических параметров стимулов определенной модальности, причем клетки-детекторы первичных полей реагируют на соответствующий стимул по специфическому типу (не проявляя признаков угасания реакции по мере повторения стимула). Первичные поля однородны по клеточному составу, поэтому они обозначаются как модально-специфические. Обонятельные поля содержат только обонятельные нервные клетки, слуховые — только слуховые и т.п. Несмотря на универсальность физиологических и биохимических механизмов, обеспечивающих работу мозга, его различные отделы функционируют по-разному, т.е. имеют различную функциональную специализацию, представляя разные модальности.

Слайд 15Рядом расположены вторичные поля, или периферические зоны анализаторов, которые связаны с отдельными

органами только через первичные поля. Они служат для обобщения и дальнейшей обработки поступающей информации. Отдельные ощущения синтезируются в них в комплексы, обусловливающие процессы восприятия. При поражении вторичных полей сохраняется способность видеть предметы, слышать звуки, но человек их не узнает, не помнит их значения. Первичные и вторичные поля имеются и у человека, и у животных.

Слайд 16Наиболее далеки от непосредственных связей с периферией третичные поля, или зоны перекрытия

анализаторов. Эти поля есть только у человека. Они занимают почти половину территории коры и имеют обширные связи с другими отделами коры и с неспецифическими системами мозга. В этих полях преобладают наиболее мелкие и разнообразные клетки. Основным клеточным элементом здесь являются звездчатые нейроны. Третичные поля коры задних отделов больших полушарий находятся вне «ядерных зон» анализаторов. К ним относятся верхнетеменная область (поля 7-е и 40-е), нижнетеменная область (39-е поле), средне-височная область (21-е и 37-е поля) и зона ТРО — зона перекрытия височной (tempralis), теменной (parietalis) и затылочной (occipitalis) коры (37-е и частично 39-е поля). Цитоархитектоника этих зон определяется в известной степени строением соседних ядерных зон анализаторов.

Слайд 17Третичные поля созревают у человека позже других корковых полей, они осуществляют наиболее

сложные функции коры. Здесь происходят процессы высшего анализа и синтеза. В третичных полях на основе синтеза всех афферентных раздражении и с Учетом следов прежних раздражении вырабатываются цели и задачи поведения. Согласно им происходит программирование двигательной деятельности. Развитие третичных полей у человека связывают с функцией речи. Мышление (внутренняя речь) возможно только при совместной деятельности анализаторов, объединение информации от которых происходит в третичных полях. Третичные поля коры многофункциональны. С их участием осуществляются сложные надмодальностные виды психической деятельности — символической, речевой, интеллектуальной. Особое значение среди третичных полей коры задних отделов больших полушарий имеет зона ТРО, обладающая наиболее сложными интегративными функциями.

Слайд 18При врожденном недоразвитии третичных полей человек не в состоянии овладеть речью (произносит

лишь бессмысленные звуки) и даже простейшими двигательными навыками (не может одеваться, пользоваться орудиями труда и т. п.). Воспринимая и оценивая все сигналы из внутренней и внешней среды, кора больших полушарий осуществляет высшую регуляцию всех двигательных и эмоционально-вегетативных реакций.

Слайд 20Различия в функциональной специфике первичных, вторичных и третичных полей обусловливают и различия

в их способности компенсировать друг друга в случае патологии. Разрушение первичных полей не восполнимо, т.е. утерянные физический слух, зрение, обоняние и прочее не восстанавливаются. В самое последнее время это положение подвергается пересмотру в связи с изучением регенерирующей роли так называемых стволовых клеток. Функции поврежденных вторичных полей подлежат компенсации, осуществляемой за счет подключения других, «здоровых» систем мозга и перестройки способа их деятельности.

Слайд 21Функции пострадавших третичных полей компенсируются относительно легко за счет полимодальности, позволяющей опираться

на мощную систему ассоциаций, хранящихся в каждом из них и между ними. Необходимо, однако, помнить, что и в этом случае важное значение имеют возрастные пороги и время, когда начаты восстановительные мероприятия. Наиболее благоприятны ранний возраст и своевременное начало лечебных коррекционно-восстановительных мер.

Значение пищеварения в жизнедеятельности организма. Процессы пищеварения. Строение пищеварительной системы

Значение пищеварения в жизнедеятельности организма. Процессы пищеварения. Строение пищеварительной системы Структура и морфология бактекрий

Структура и морфология бактекрий Вклад Ивана Петровича Павлова в изучение высшей нервной деятельности

Вклад Ивана Петровича Павлова в изучение высшей нервной деятельности Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчатые

Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчатые Chromalveolata. Царство Alveolata. Динофитовые водоросли

Chromalveolata. Царство Alveolata. Динофитовые водоросли Вода вокруг нас

Вода вокруг нас Эндокринная система. Железы внутренней секреции

Эндокринная система. Железы внутренней секреции Пшеничка – это замечательно

Пшеничка – это замечательно Презентация на тему "Обмен веществ и энергии - основа процессов жизнедеятельности организма" - презентации по Биологии

Презентация на тему "Обмен веществ и энергии - основа процессов жизнедеятельности организма" - презентации по Биологии Железы внутренней секреции. Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Железы внутренней секреции. Возрастная анатомия, физиология и гигиена Опорно-двигательный аппарат

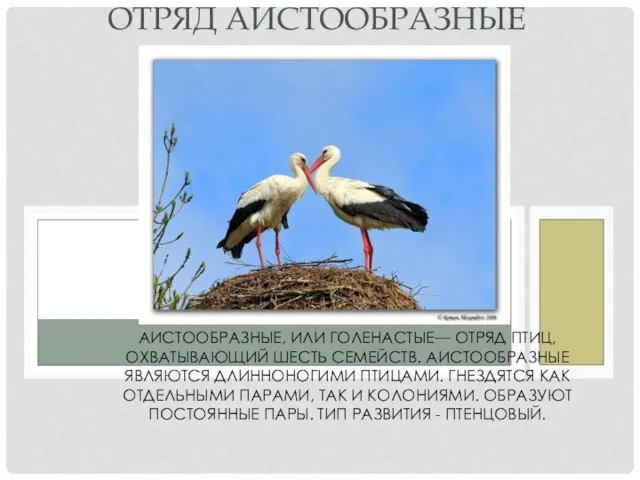

Опорно-двигательный аппарат Презентация на тему Отряд Аистообразные

Презентация на тему Отряд Аистообразные  Механизмы и роль внимания в поведении. (Лекция 6)

Механизмы и роль внимания в поведении. (Лекция 6) Учение о клетке

Учение о клетке Растительный мир как составная часть биосферы

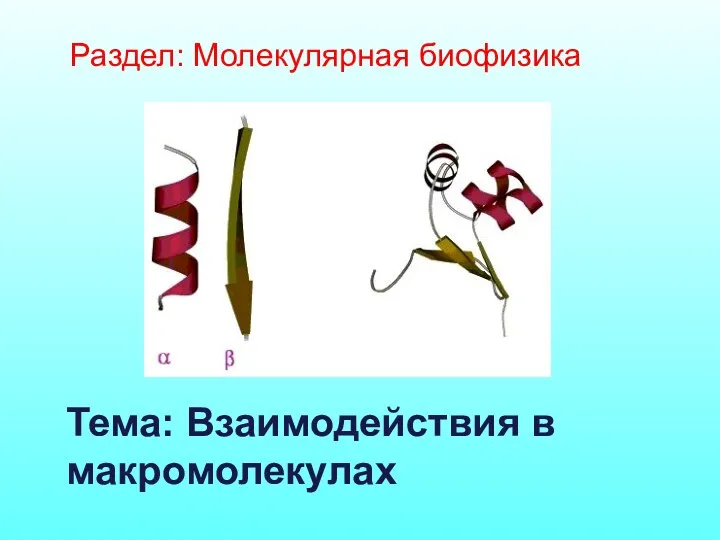

Растительный мир как составная часть биосферы Взаимодействия в макромолекулах

Взаимодействия в макромолекулах Зрительный анализатор

Зрительный анализатор Растения Самарской области, занесенные в Красную книгу России

Растения Самарской области, занесенные в Красную книгу России Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека Антропогенез. Массивные австралопитеки: могила вегетарианцев. (часть 12)

Антропогенез. Массивные австралопитеки: могила вегетарианцев. (часть 12) Типы экологических взаимодействий

Типы экологических взаимодействий Состав и строение наружной плазматической мембраны

Состав и строение наружной плазматической мембраны Результаты урока травологии

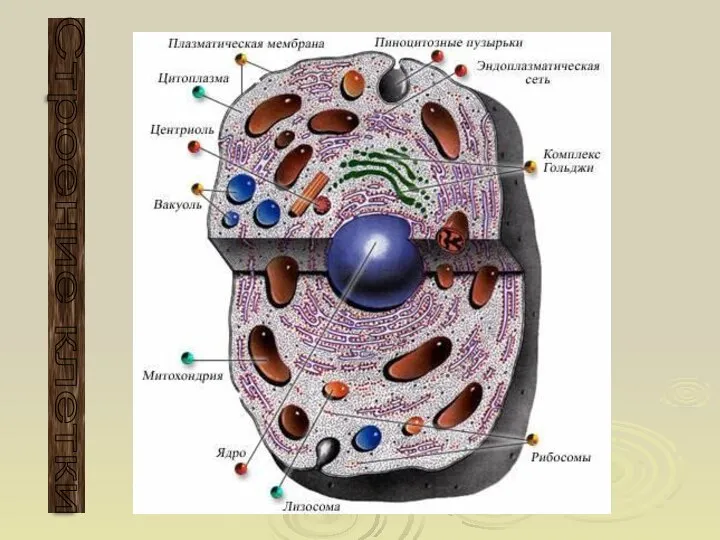

Результаты урока травологии Строение клетки

Строение клетки Презентация на тему Эволюция приматов

Презентация на тему Эволюция приматов  Садовые цветы

Садовые цветы Загадки по теме Домашние птицы

Загадки по теме Домашние птицы Изменение генофонда и социальные аспекты здоровья

Изменение генофонда и социальные аспекты здоровья