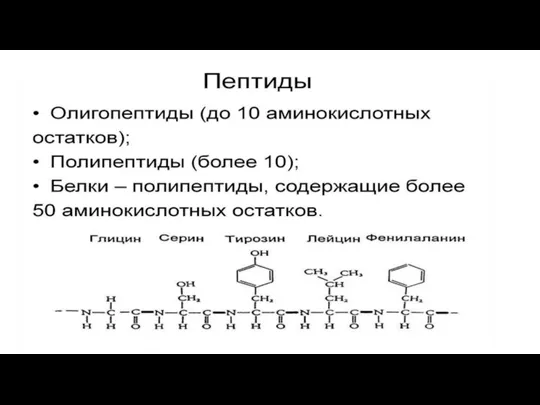

Слайд 2Литература: Камышева К.С. Основы микробиологии и иммунологии Уч. пособие. «Феникс», 2015 с.

70-74.

Слайд 3Клетка - универсальная единица живой материи. По химическому составу существенных отличий прокариотических

и эукариотических клеток нет.

Химические элементы, входящие в состав живой материи, можно разделить на три основные группы.

1.Биогенные химические элементы (С, О, N, H). На их долю приходится 95% сухого остатка, (в т. ч. 50%- C, 20%- O, 15%- N, 10%- H).

2.Макроэлементы- P, S,Cl, K, Mg, Ca, Na. На них приходится около 5 %.

3.Микроэлементы- Fe, Cu, I, Co, Mo и др. На них приходятся доли процента, однако они имеют важное значение в обменных процессах.

Слайд 4Химические элементы входят в состав различных веществ - воды, белков, липидов, нейтральных

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот.

Синтез соединений контролируется генами.

Многие вещества бактериальная клетка может получать извне - из окружающей среды или организма хозяина.

Слайд 5Вода составляет от 70 до 90 % биомассы. Содержание воды больше у

капсульных бактерий, меньше всего - в спорах.

Белки встречаются во всех структурных элементах клетки.

Белки могут быть более простые (протеины) и сложные (протеиды), в чистом виде или в комплексе с липидами, сахарами.

Выделяют структурные (структурообразующие) и функциональные (регуляторные) белки, к последним относятся ферменты.

Слайд 6В состав белков входят как обычные для эукариотов аминокислоты, так и оригинальные

- диаминопимелиновая, D-аланин, D-глютанин, входящие в состав пептидогликанов и капсул некоторых бактерий.

Только в спорах находится дипиколиновая кислота, с которой связана высокая резистентность спор.

Жгутики построены из белка флагеллина, обладающего сократительной способностью и выраженными антигенными свойствами. Пили (ворсинки) содержат особый белок - пилин.

Слайд 9Пептидную природы имеют капсулы представителей рода Bacillus, возбудителя чумы, поверхностные антигены ряда

бактерий, в том числе стафилококков и стрептококков.

Белок А - специфический белок S.aureus - фактор, обусловлавливающий ряд свойств этого возбудителя.

Белок М - специфический белок гемолитических стрептококков серогруппы А, позволяющий дифференцировать серовары (около 100), что имеет эпидемиологическое значение.

Слайд 11Ряд белков содержит наружная мембрана грамотрицательных бактерий, из которых 3 - 4

мажорных (основных) и более 10- второстепенных, выполняющих различные функции.

Среди мажорных белков- порины, образующие диффузные поры, через которые в клетку могут проникать мелкие гидрофильные молекулы.

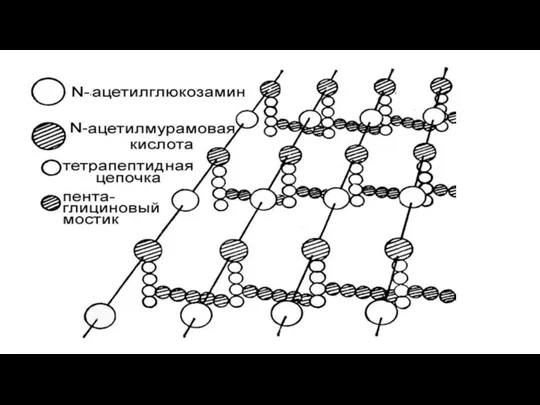

Слайд 12Белки входят в состав пептидогликана- биополимера, составляющего основу бактериальной клеточной стенки.

Он

состоит из остова (чередующиеся молекулы двух аминосахаров) и двух наборов пептидных цепочек - боковых и поперечных. Наличие двух типов связей - гликозидных (между аминосахарами) и пептидных, которые соединяют субъединицы пептидогликанов, придают этому гетерополимеру структуру молекулярной сети.

Пептидогликан- наиболее устойчивое соединение, которое образует ригидную мешковидную макромолекулу, определяющую постоянную форму бактерий и ряд их свойств.

Слайд 141.Пептидогликан содержит родо- и видоспецифические антигенные детерминанты.

2.Он запускает классический и альтернативный пути

активации системы комплемента.

3.Пептидогликан тормозит фагоцитарную активность и миграцию макрофагов.

4.Он способен инициировать развитие гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ).

Слайд 155.Пептидогликан обладает противоопухолевым действием.

6.Он оказывает пирогенное действие, т.е. вызывает лихорадку.

Из соединений белков

с небелковыми компонентами наибольшее значение имеют липопротеиды, гликопротеиды и нуклеопротеиды.

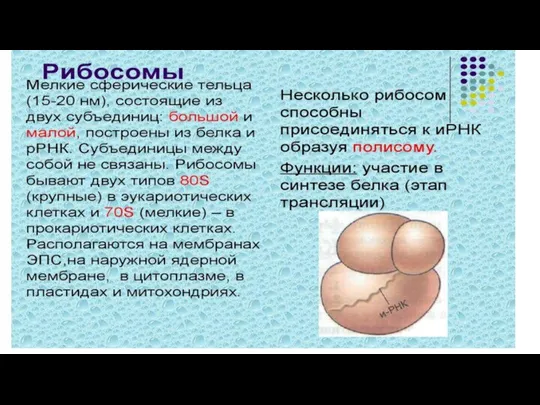

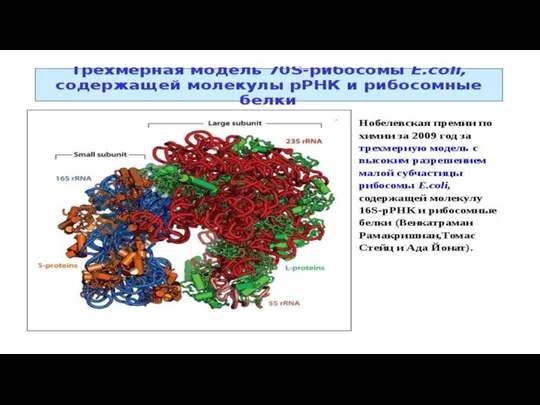

Слайд 16Удивительное таинство жизни - синтез белка осуществляется в рибосомах. Существует два основных

типа рибосом - 70S (S- константа седиментации, единица Сведберга) и 80S.

Рибосомы первого типа встречаются только у прокариотов. Антибиотики не действуют на синтез белка в рибосомах типа 80S, распространенных у эукариотов.

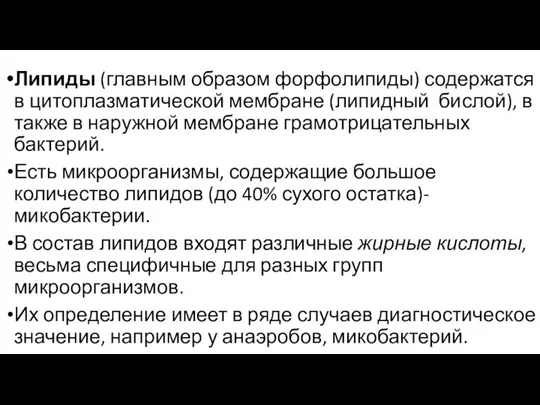

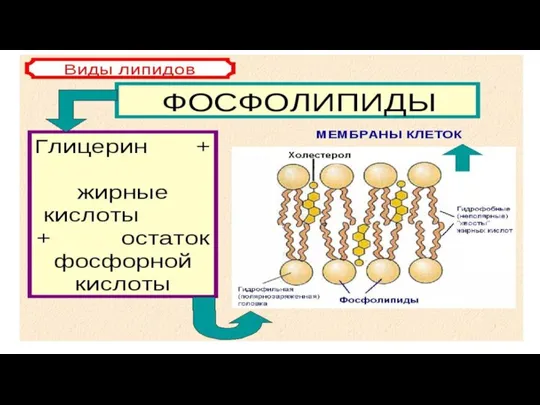

Слайд 19Липиды (главным образом форфолипиды) содержатся в цитоплазматической мембране (липидный бислой), в также

в наружной мембране грамотрицательных бактерий.

Есть микроорганизмы, содержащие большое количество липидов (до 40% сухого остатка)- микобактерии.

В состав липидов входят различные жирные кислоты, весьма специфичные для разных групп микроорганизмов.

Их определение имеет в ряде случаев диагностическое значение, например у анаэробов, микобактерий.

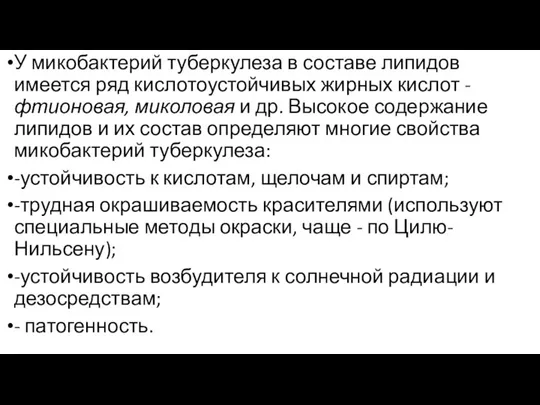

Слайд 21У микобактерий туберкулеза в составе липидов имеется ряд кислотоустойчивых жирных кислот -

фтионовая, миколовая и др. Высокое содержание липидов и их состав определяют многие свойства микобактерий туберкулеза:

-устойчивость к кислотам, щелочам и спиртам;

-трудная окрашиваемость красителями (используют специальные методы окраски, чаще - по Цилю- Нильсену);

-устойчивость возбудителя к солнечной радиации и дезосредствам;

- патогенность.

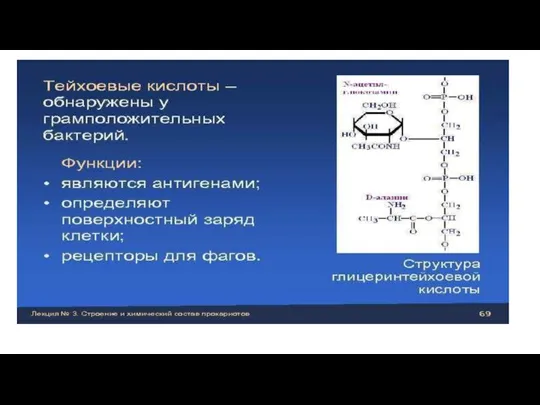

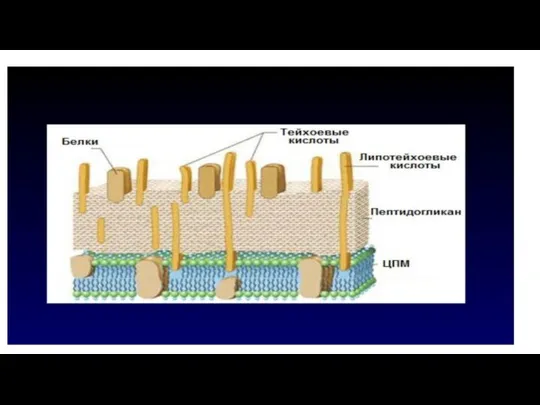

Слайд 22Тейхоевые кислоты встречаются в клеточных стенках грамположительных бактерий. Представляют собой водорастворимые линейные

полимеры, содержащие остатки глицерина или рибола, связанные фосфодиэфирными связыми.

С тейхоевыми кислотами связаны главные поверхностные антигены ряда грамположительных бактерий.

Слайд 25Углеводы встречаются чаще в виде полисахаридов, кторые могут быть экзо - и

эндоклеточными.

Среди экзоклеточных полисахаридов выделяют каркасные (входят в состав капсул) и истинно экзополисахариды (выходят во внешнюю среду).

Среди бактериальных полисахаридов многие находят медицинское применение. Декстраны - полисахариды с большой молекулярной массой, по виду напоминают слизь. 6% раствор- кровезаменитель полиглюкин.

Декстрановый гель сефадекс используется в колоночной хроматографии как молекулярное сито. Сефадексы, синтетические производные полисахарида декстрана, в полимерные молекулы которых введены поперечные "сшивки", образующие трёхмерную сетку с порами заданного размера (т. н. молекулярные сита).

Эндоклеточные полисахариды - запасные питательные вещества клетки (крахмал, гликоген и др.).

Слайд 26Липополисахарид (ЛПС) - один из основных компонентов клеточной стенки грамотрицательных бактерий, это

соединение липида с полисахаридом. ЛПС состоит из комплекса:

1.Липид А.

2.Одинаковое для всех грамотрицательных бактерий полисахаридное ядро.

3.Терминальная сахаридная цепочка (О - специфическая боковая цепь).

Синонимы ЛПС - эндотоксин, О- антиген.

Слайд 28ЛПС выполняет две основные функции - определяет антигенную специфичность и является одним

из основных факторов патогенности. Это - эндотоксин, токсические свойства которого проявляются преимущественно при разрушении бактериальных клеток.

Его токсичность определяется липидом А.

ЛПС запускает синтез более 20 биологически активных веществ, определяющих патогенез эндотоксикоза, обладает пирогенным действием.

Слайд 29Нуклеиновые кислоты - ДНК и РНК. Рибонуклеиновые кислоты (РНК) находятся главным образом

в рибосомах (р-РНК- 80- 85%), т(транспортные)- РНК- 10%, м(матричные)- РНК- 1- 2%, главным образом в одноцепочечной форме.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) может находиться в ядерном аппарате (хромосомная ДНК) или в цитоплазме в специализированных образованиях - плазмидах- плазмидная (внехромосомная) ДНК.

Слайд 30Микроорганизмы отличаются по структуре нуклеиновых кислот, содержанию азотистых оснований.

Генетический код состоит

всего из четырех букв (оснований) - А (аденин), Т (тимин), Г (гуанин) и Ц (цитозин).

Наиболее часто для характеристики микроорганизмов используют как таксономический признак процентное соотношение Г/Ц, которое существенно отличается у различных групп микроорганизмов.

Слайд 31Микроорганизмы синтезируют различные ферменты - специфические белковые катализаторы. У бактерий обнаружены ферменты

6 основных классов.

1.Оксидоредуктазы - катализируют окислительно- восстановительные реакции.

2.Трансферазы - осуществляют реакции переноса групп атомов.

3.Гидролазы - осущесвляют гидролитическое расщепление различных соединений.

Слайд 324.Лиазы - катализируют реакции отщепления от субстрата химической группы негидролитическим путем с

образованием двойной связи или присоединения химической группы к двойным связям.

5.Лигазы или синтетазы- обеспечивают соединение двух молекул, сопряженное с расщеплением пирофосфатной связи в молекуле АТФ или аналогичного трифосфата.

6.Изомеразы - определяют пространственное расположение групп элементов.

Слайд 33В соответствии с механизмами генетического контроля у бактерий выделяют три группы ферментов:

-

конститутивные, синтез которых происходит постоянно;

- индуцибельные, синтез которых индуцируется наличием субстрата;

- репрессибельные, синтез которых подавляется избытком продукта реакции.

Слайд 34Ферменты бактерий делят на экзо - и эндоферменты. Экзоферменты выделяются во внешнюю

среду, осуществляют процессы расщепления высокомолекулярных органических соединений.

Способность к образованию экзоферментов во многом определяет инвазивность бактерий- способность проникать через слизистые, соединительнотканные и другие тканевые барьеры.

Слайд 36Примеры: гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту, входящую в состав межклеточного вещества, что повышает

проницаемость тканей (клостридии, стрептококки, стафилококки и многие другие микроорганизмы);

нейраминидаза облегчает преодоление слоя слизи, проникновение внутрь клеток и распространение в межклеточном пространстве (холерный вибрион, дифтерийная палочка, вирус гриппа и многие другие).

К этой же группе относятся энзимы, разлагающие антибиотики.

Слайд 37

В бактериологии для дифференциации микроорганизмов по биохимическим свойствам основное значение часто имеют

конечные продукты и результаты действия ферментов. В соответствии с этим существует микробиологическая (рабочая) классификация ферментов.

1.Сахаролитические.

2.Протеолитические.

3.Аутолитические.

4.Окислительно - восстановительные.

5.Ферменты патогенности (вирулентности).

Слайд 38Ферментный состав клетки определяется геномом и является достаточно постоянным признаком.

Знание биохимических

свойств микроорганизмов позволяет идентифицировать их по набору ферментов.

Основные продукты ферментирования углеводов и белков- кислота, газ, индол, сероводород, хотя реальный спектр для различных микроорганизмов намного более обширный.

Слайд 39Основные ферменты вирулентности- гиалуронидаза, плазмокоагулаза, лецитиназа, нейраминидаза, ДНК-аза. Определение ферментов патогенности имеет

значение при идентификации ряда микроорганизмов и выявления их роли в патологии.

Ряд ферментов микроорганизмов широко используется в медицине и биологии для получения различных веществ (аутолитические, протеолитические), в генной инженерии (рестриктазы, лигазы).

Слайд 41Метаболизм микроорганизмов.

Для роста и размножения микроорганизмы нуждаются в веществах, используемых для построения

структурных компонентов клетки и получения энергии.

Метаболизм (т.е. обмен веществ и энергии) имеет две составляющих- анаболизм и катаболизм.

Анаболизм- синтез компонентов клетки (конструктивный обмен).

Катаболизм- энергетический обмен, связан с окислительно- восстановительными реакциями, расщеплением глюкозы и других органических соединений, синтезом АТФ.

Слайд 42Питательные вещества могут поступать в клетку в растворимом виде (это характерно для

прокариот)- осмотрофы,

или в виде отдельных частиц - фаготрофы.

Слайд 43Основным регулятором поступления веществ в бактериальную клетку является цитоплазматическая мембрана.

Существует четыре

основных механизма поступления веществ: - пассивная диффузия- по градиенту концентрации, энергонезатратная, не имеющая субстратной специфичности;

Слайд 44- облегченная диффузия - по градиенту концентрации, субстратспецифичная, энергонезатратная, осуществляется при участии

специализированных белков пермеаз;

- активный транспорт - против градиента концентрации, субстратспецифичен (специальные связывающие белки в комплексе с пермеазами), энергозатратный (за счет АТФ), вещества поступают в клетку в химически неизмененном виде;

Слайд 45- транслокация (перенос групп)- против градиента концентрации, с помощью фосфотрансферазной системы, энергозатратна,

вещества (преимущественно сахара) поступают в клетку в форфорилированном виде.

Основные химические элементы - органогены, необходимые для синтеза органичеких соединений- углерод, азот, водород, кислород.

Слайд 47В зависимости от источника потребляемого углерода микробы подразделяют на аутотрофы (используют CO2)

и гетеротрофы (используют готовые органические соединения).

В зависимости от источника энергии микроорганизмы делят на фототрофы (энергию получают за счет фотосинтеза - например, цианобактерии) и

хемотрофы (энергия добывается за счет химических, окислительно-восстановительных реакций).

Слайд 48Если при этом донорами электронов являются неорганические соединения, то это литотрофы, если

органические - органотрофы.

Если бактериальная клетка в состоянии синтезировать все необходимые для жизнедеятельности вещества, то это прототрофы.

Если бактерии нуждаются в дополнительных веществах (факторах роста), то это ауксотрофы.

Основными факторами роста для труднокультивируемых бактерий являются пуриновые и пиримидиновые основания, витамины, некоторые (обычно незаменимые) аминокислоты, кровяные факторы (гемин) и др.

Слайд 49Дыхание микроорганизмов.

Путем дыхания микроорганизмы добывают энергию.

Дыхание- биологический процесс переноса электронов через

дыхательную цепь от доноров к акцепторам с образованием АТФ.

В зависимости от того, что является конечным акцептором электронов, выделяют аэробное и анаэробное дыхание.

Слайд 50При аэробном дыхании конечным акцептором электронов является молекулярный кислород (О2),

при анаэробном

- связанный кислород ( -NO3 , =SO4, =SO3).

Слайд 51По типу дыхания выделяют четыре группы микроорганизмов.

1.Облигатные (строгие) аэробы. Им необходим

молекулярный (атмосферный) кислород для дыхания.

2.Микроаэрофилы нуждаются в уменьшенной концентрации (низком парциальном давлении) свободного кислорода. Для создания этих условий в газовую смесь для культивирования обычно добавляют CO2, например до 10- процентной концентрации.

Слайд 523.Факультативные анаэробы могут потреблять глюкозу и размножаться в аэробных и анаэробных условиях.

Среди них имеются микроорганизмы, толерантные к относительно высоким (близких к атмосферным) концентрациям молекулярного кислорода - т.е. аэротолерантные, а также микроорганизмы которые способны в определенных условиях переключаться с анаэробного на аэробное дыхание.

Слайд 534.Строгие анаэробы размножаются только в анаэробных условиях т.е. при очень низких концентрациях

молекулярного кислорода, который в больших концентрациях для них губителен. Биохимически анаэробное дыхание протекает по типу бродильных процессов, молекулярный кислород при этом не используется.

Аэробное дыхание энергетически более эффективно (синтезируется большее количество АТФ).

Слайд 55В процессе аэробного дыхания образуются токсические продукты окисления (H2O2- перекись водорода, -

О2 - свободные кислородные радикалы), от которых защищают специфические ферменты, прежде всего каталаза, пероксидаза, пероксиддисмутаза.

У анаэробов эти ферменты отсутствуют, также как и система регуляции окислительно- восстановительного потенциала (rH2).

Слайд 56Основные методы создания анаэробных условий для культивирования микроорганизмов.

1.Физический - откачивание воздуха, введение

специальной газовой безкислородной смеси (чаще- N2- 85%, CO2- 10%, H2- 5%).

2.Химический - применяют химические поглотители кислорода.

3.Биологический - совместное культивирование строгих аэробов и анаэробов (аэробы поглощают кислород и создают условия для размножения анаэробов).

4.Смешанный - используют несколько разных подходов.

Слайд 57Необходимо отметить, что создание оптимальных условий для строгих анаэробов - очень сложная

задача.

Очень непросто обеспечить постоянное поддержание безкислородных условий культивирования, необходимы специальные среды без содержания растворенного кислорода, поддержание необходимого окислительно-восстановительного потенциала питательных сред, взятие и доставка, посев материала в анаэробных условиях.

Слайд 58Существует ряд приемов, обеспечивающих более подходящие условия для анаэробов- предварительное кипячение питательных

сред, посев в глубокий столбик агара, заливка сред вазелиновым маслом для сокращения доступа кислорода, использование герметически закрывающихся флаконов и пробирок, шприцев и лабораторной посуды с инертным газом, использование плотно закрывающихся эксикаторов с горящей свечой.

Используются специальные приборы для создания анаэробных условий - анаэростаты.

Слайд 59Однако в настоящее время наиболее простым и эффективным оборудованием для создания анаэробных

и микроаэрофильных условий является система “Газпак” со специальными газорегенерирующими пакетами, действующими по принципу вытеснения атмосферного воздуха газовыми смесями в герметически закрытых емкостях.

Слайд 60Основные принципы культивирования микроорганизмов на питательных средах.

1.Использование всех необходимых для соответствующих микробов

питательных компонентов.

2.Оптимальные температура, рН, rH2, концентрация ионов, степень насыщения кислородом, газовый состав и давление.

Микроорганизмы культивируют на питательных средах при оптимальной температуре в термостатах, обеспечивающих условия инкубации.

Слайд 61По температурному оптимуму роста выделяют три основные группы микроорганизмов.

1.Психрофилы- растут при температурах

ниже +20 градусов Цельсия.

2.Мезофилы- растут в диапозоне температур от 20 до 45 градусов (часто оптимум- при 37 градусах С).

3.Термофилы- растут при температурах выше плюс 45 градусов.

Слайд 62Рост и размножение микроорганизмов.

Бактериальные клетки размножаются в результате деления. Основные стадии размножения

микробов в жидкой среде в стационарных условиях:

- лаг - фаза (начальная стадия адаптации с медленным темпом прироста биомассы бактерий);

Слайд 63- экспоненциальная (геометрического роста) фаза с резким ростом численности популяции микроорганизмов (2

в степени n);

- стационарная фаза (фаза равновесия размножения и гибели микробных клеток);

- стадия гибели - уменьшение численности популяции в связи с уменьшением и отсутствием условий для размножения микроорганизмов (дефицит питательных веществ, изменение рH, rH2, концентрации ионов и других условий культивирования).

Слайд 64Данная динамика характерна для периодических культур с постепенным истощением запаса питательных веществ

и накоплением метаболитов.

Если в питательной среде создают условия для поддержания микробной популяции в экспоненциальной фазе - это хемостатные (непрерывные) культуры.

Человек разумный

Человек разумный Отряд Зайцеобразные

Отряд Зайцеобразные Витамины (СDEKNPU)

Витамины (СDEKNPU) Биоразнообразие живых организмов

Биоразнообразие живых организмов Основные положение теории систем применительно к биологическим объектам

Основные положение теории систем применительно к биологическим объектам Круговорот воды в природе

Круговорот воды в природе МБ ЛК3, Тема3(2), Транскрипция

МБ ЛК3, Тема3(2), Транскрипция Ткани, органы, системы органов

Ткани, органы, системы органов Перспективы использования Campsis lour. в озеленении агломерации Саратов-Энгельс

Перспективы использования Campsis lour. в озеленении агломерации Саратов-Энгельс Класс Хрящевые рыбы

Класс Хрящевые рыбы Доказательства эволюции

Доказательства эволюции Надкласс рыбы. Строение и размножение

Надкласс рыбы. Строение и размножение Строение клетки. Ткани

Строение клетки. Ткани Класс Костные рыбы

Класс Костные рыбы Лабораторная работа №11 Сухие и сочные плоды. Учитель биологии МОУ Тагайской сош Кузнецова Ольга Николаевна

Лабораторная работа №11 Сухие и сочные плоды. Учитель биологии МОУ Тагайской сош Кузнецова Ольга Николаевна Композиция из комнатных растений Цветочная феерия

Композиция из комнатных растений Цветочная феерия Жизнь в воде

Жизнь в воде Анатомо-физиологические особенности слюнных желез

Анатомо-физиологические особенности слюнных желез Презентация на тему Животные луга

Презентация на тему Животные луга  Оценка рациона питания взрослого населения

Оценка рациона питания взрослого населения Класс паукообразные

Класс паукообразные Бесполое размножение

Бесполое размножение Углеводы. Функции углеводов в организме. Классификация углеводов

Углеводы. Функции углеводов в организме. Классификация углеводов Височно-нижнечелюстной сустав

Височно-нижнечелюстной сустав Строение и функции кожи. Рост волос

Строение и функции кожи. Рост волос МедиаАзбука по теме Нервная система

МедиаАзбука по теме Нервная система Ботаника. Генеративные органы: цветок, семя, плод

Ботаника. Генеративные органы: цветок, семя, плод Модификационная изменчивость

Модификационная изменчивость