Содержание

- 2. Функции сенсорных систем Обнаружение сигналов Различение сигналов Кодирование информации Передача и преобразование сигналов Осознание образов

- 3. 4. Передача и преобразование сигналов

- 4. Преобразования сигналов могут быть разделены на: Пространственные (усиление сигнала) – изменение соотношения разных частей сигнала за

- 5. Пространственные (усиление сигнала) преобразования сигналов

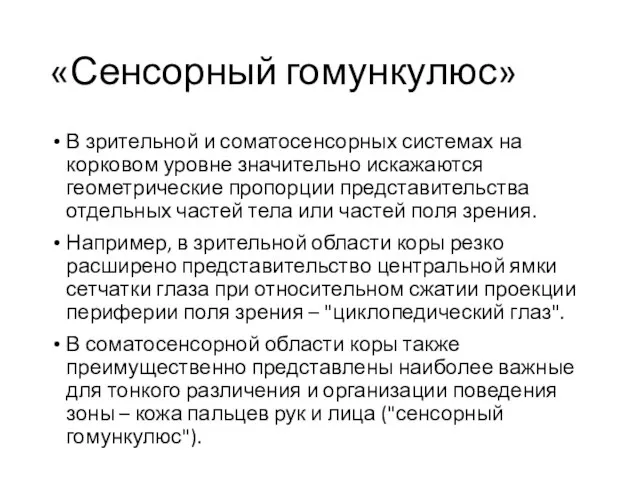

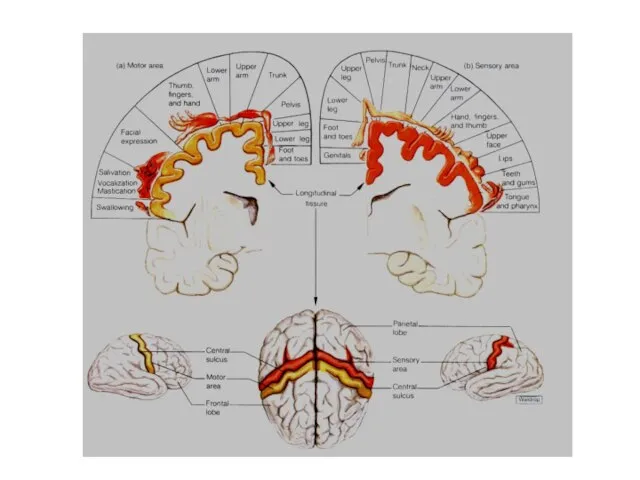

- 6. «Сенсорный гомункулюс» В зрительной и соматосенсорных системах на корковом уровне значительно искажаются геометрические пропорции представительства отдельных

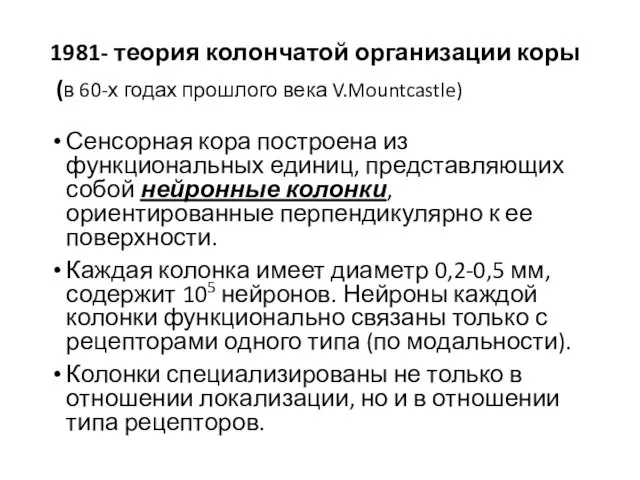

- 8. 1981- теория колончатой организации коры (в 60-х годах прошлого века V.Mountcastle) Сенсорная кора построена из функциональных

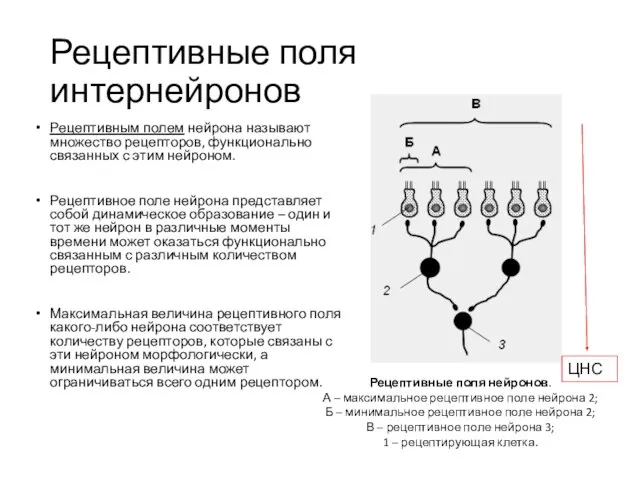

- 9. Рецептивные поля интернейронов Рецептивным полем нейрона называют множество рецепторов, функционально связанных с этим нейроном. Рецептивное поле

- 10. Перекрытие рецептивных полей. Взаимодействие рецепторов в рецептивном поле. За счет конвергенции и дивергенции сенсорная информация передается

- 11. Подавление информации о менее существенных сигналах происходит за счет возвратного и латерального торможения. Например, на сетчатку

- 12. В ходе преобразования сигналов происходит: Ограничение избыточности информации и выделение существенных признаков сигнала. Подавление информации о

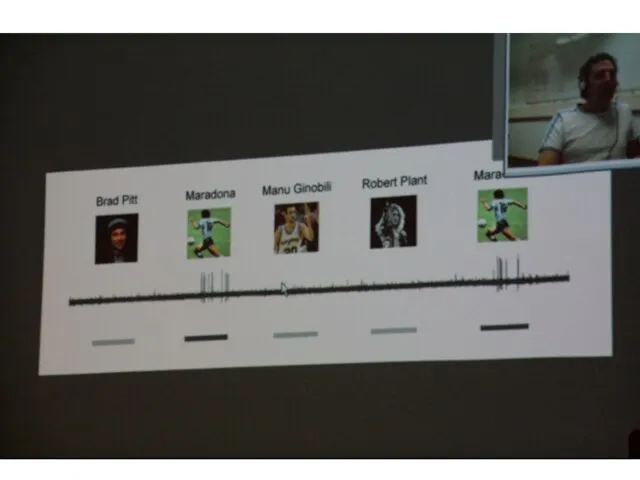

- 13. Детектирование сигналов Это избирательное выделение сенсорным нейроном признака раздражителя, имеющего поведенческое значение. Такой анализ осуществляют нейроны-детекторы,

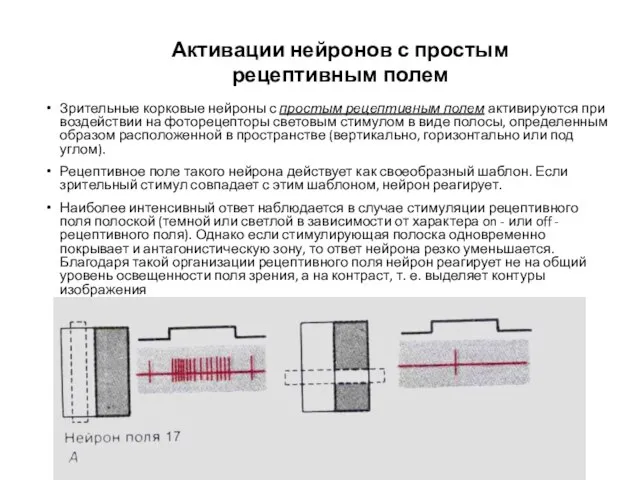

- 15. Зрительные корковые нейроны с простым рецептивным полем активируются при воздействии на фоторецепторы световым стимулом в виде

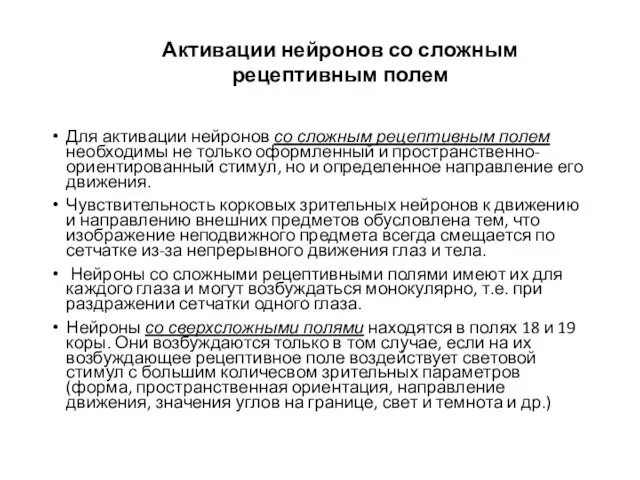

- 16. Для активации нейронов со сложным рецептивным полем необходимы не только оформленный и пространственно-ориентированный стимул, но и

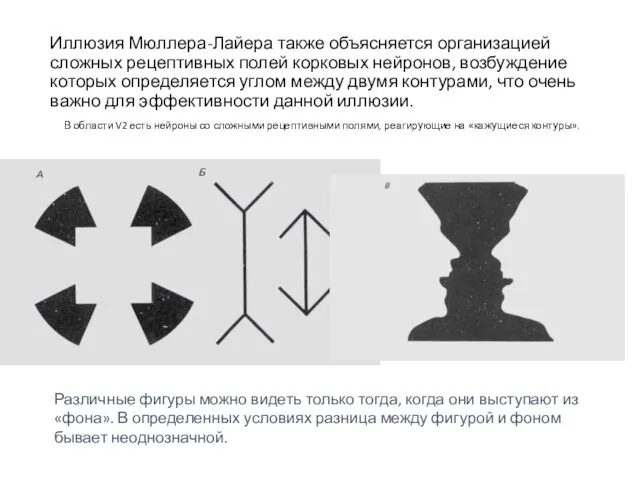

- 17. Иллюзия Мюллера-Лайера также объясняется организацией сложных рецептивных полей корковых нейронов, возбуждение которых определяется углом между двумя

- 18. 5. Опознание образов

- 19. Это конечная и наиболее сложная функция сенсорной системы. Она заключается в отнесении образа к определенному классу

- 20. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ Взаимодействие сенсорных систем осуществляется на спинальном, ретикулярном, таламическом и корковом уровнях. Особенно широка

- 22. Скачать презентацию

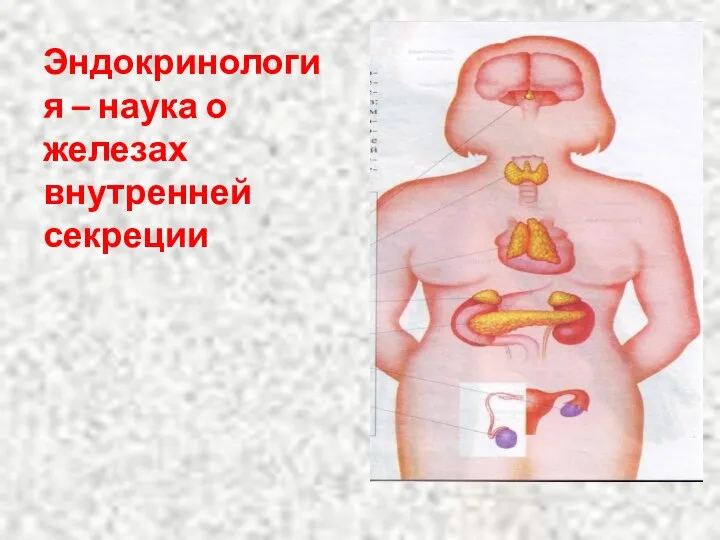

Железы внутренней секреции

Железы внутренней секреции Состав крови. Клетки крови. 8 класс

Состав крови. Клетки крови. 8 класс Modern genetics

Modern genetics Биосфера – оболочка жизни

Биосфера – оболочка жизни Контроль за качеством продуктов питания

Контроль за качеством продуктов питания Опорно-двигательная система. 3 класс

Опорно-двигательная система. 3 класс Энергозатарты человека и пищевой рацион

Энергозатарты человека и пищевой рацион Трофическая структура БГЦ

Трофическая структура БГЦ Самые быстрые водные животные

Самые быстрые водные животные Питание человека

Питание человека Микроскоп. Микроскопирование. Техника изготовления микропрепаратов. Методы изучения клетки. (Тема 2)

Микроскоп. Микроскопирование. Техника изготовления микропрепаратов. Методы изучения клетки. (Тема 2) Презентация на тему Экологическое многообразие птиц

Презентация на тему Экологическое многообразие птиц  Земноводные. Саламандры

Земноводные. Саламандры Земноводные. Пресмыкающиеся

Земноводные. Пресмыкающиеся Атлас лекарственных растений

Атлас лекарственных растений Морфофункциональная характеристика соединительных тканей

Морфофункциональная характеристика соединительных тканей Движение крови по сосудам

Движение крови по сосудам облачные технологии

облачные технологии Живая и неживая природа

Живая и неживая природа Презентация на тему Особенности внутреннего строения птиц

Презентация на тему Особенности внутреннего строения птиц  Правда или неправда. Игра по биологии

Правда или неправда. Игра по биологии Экология лося

Экология лося Сердечно-сосудистая система человека. Сердце

Сердечно-сосудистая система человека. Сердце Внешнее строение листа

Внешнее строение листа Таблицы по зоологии (часть 2)

Таблицы по зоологии (часть 2) Тайная жизнь растений

Тайная жизнь растений Голосеменные. Органы: корень, лист, стебель

Голосеменные. Органы: корень, лист, стебель Селе́кция (лат. seligere выбирать)

Селе́кция (лат. seligere выбирать)