Содержание

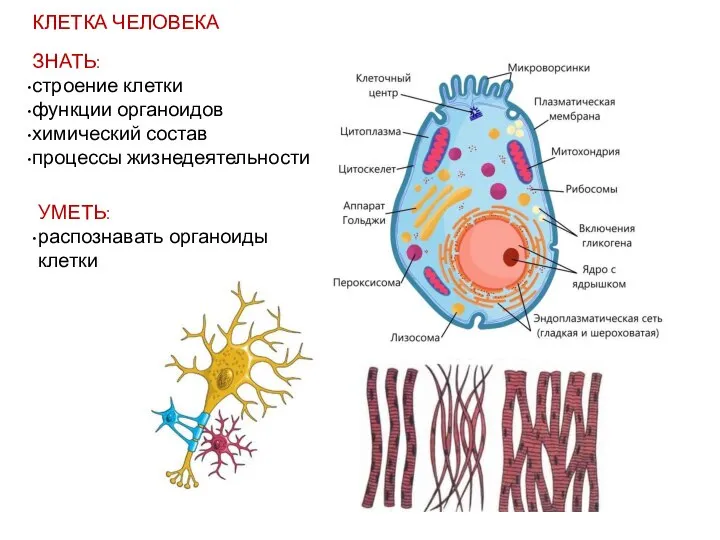

- 2. Гиалоплазма Цитоплазма (cytoplasma) – это внутренняя среда клетки, отграниченная от внешней среды оболочкой – плазмалеммой -

- 3. Цитоскелет Цитоскелет представляет собой сложную трехмерную сеть белковых нитей, которая обеспечивает способность эукариотических клеток сохранять определенную

- 4. Плазматическая мембрана Плазмалемма есть абсолютно у всех клеток, а клеточная стенка поверх плазмалеммы образуется только у

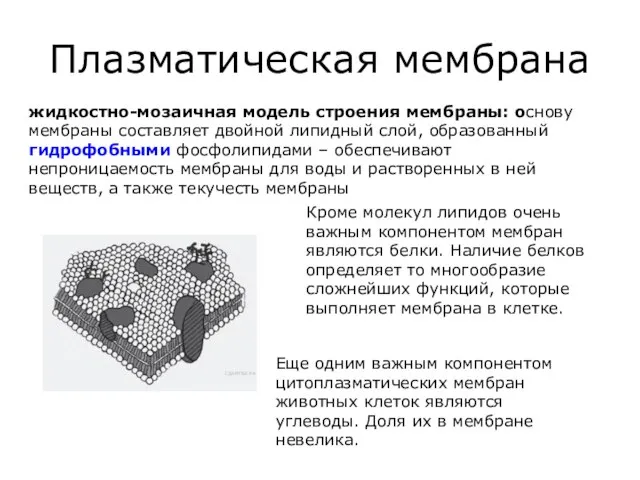

- 5. Плазматическая мембрана жидкостно-мозаичная модель строения мембраны: основу мембраны составляет двойной липидный слой, образованный гидрофобными фосфолипидами –

- 6. Органоиды Органоид (или органелла) – это постоянно или временно присутствующие микроструктуры, выполняющие жизненно важные функции в

- 7. ВАКУОЛЯРНАЯ СИСТЕМА КЛЕТКИ Вакуолярная система – это система из одномембранных разнообразных по строению и функциям органелл

- 8. ВАКУОЛЯРНАЯ СИСТЕМА КЛЕТКИ Состав вакуолярной системы: Эндоплазматический ретикулум: гладкий и шероховатый Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи) Лизосомы

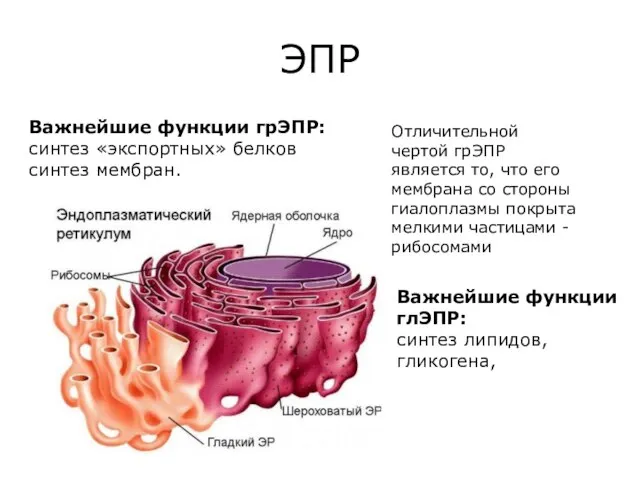

- 9. ЭПР Важнейшие функции грЭПР: синтез «экспортных» белков синтез мембран. Отличительной чертой грЭПР является то, что его

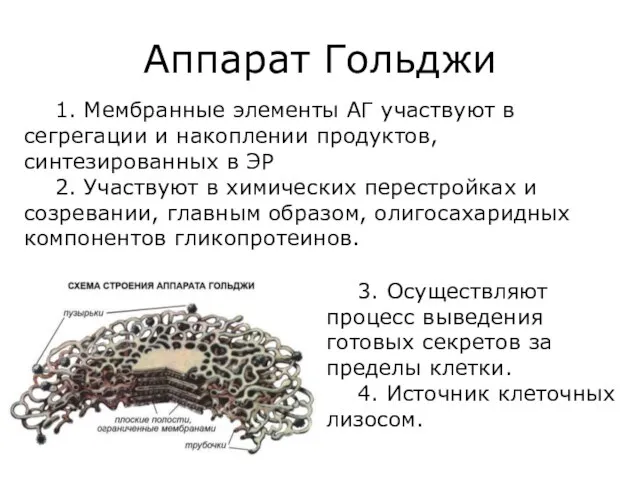

- 10. Аппарат Гольджи 1. Мембранные элементы АГ участвуют в сегрегации и накоплении продуктов, синтезированных в ЭР 2.

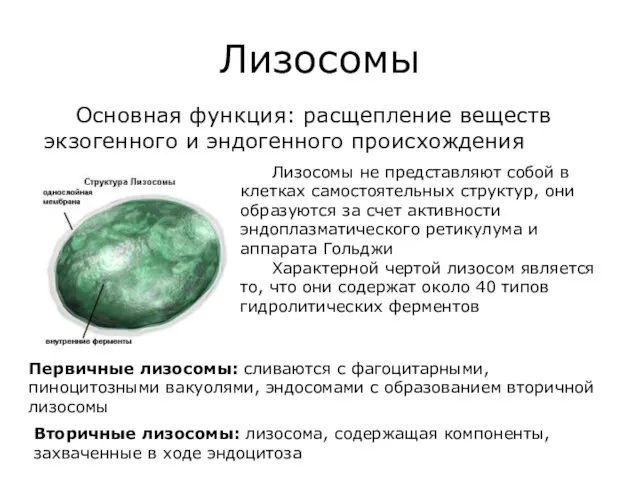

- 11. Лизосомы Основная функция: расщепление веществ экзогенного и эндогенного происхождения Лизосомы не представляют собой в клетках самостоятельных

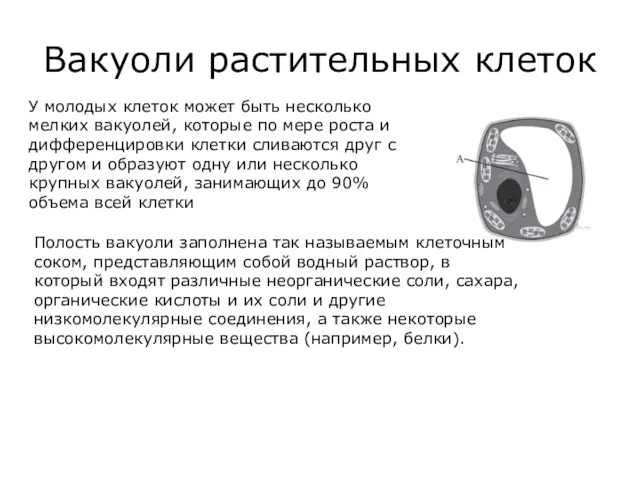

- 12. Вакуоли растительных клеток У молодых клеток может быть несколько мелких вакуолей, которые по мере роста и

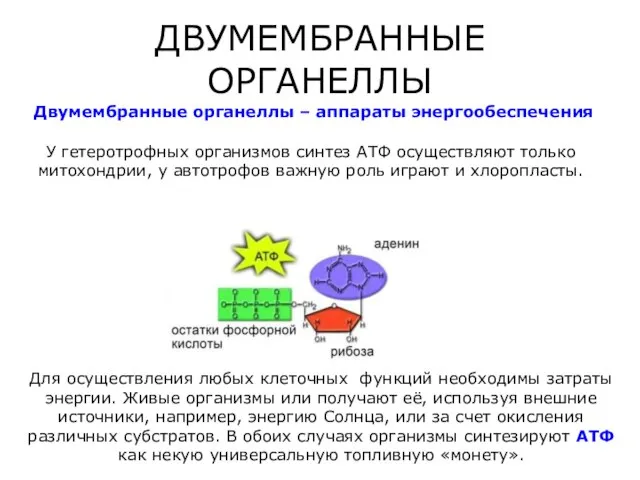

- 13. ДВУМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ Двумембранные органеллы – аппараты энергообеспечения У гетеротрофных организмов синтез АТФ осуществляют только митохондрии, у

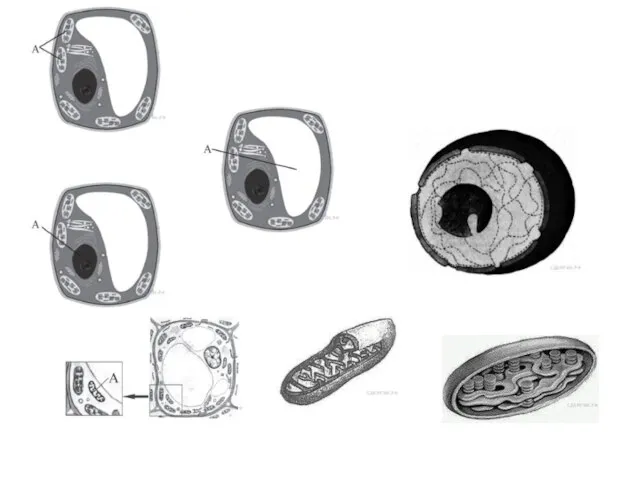

- 14. МИТОХОНДРИИ Основная функция: окисление органических соединений и использование энергии, высвобожденной в ходе окисления, в синтезе АТФ

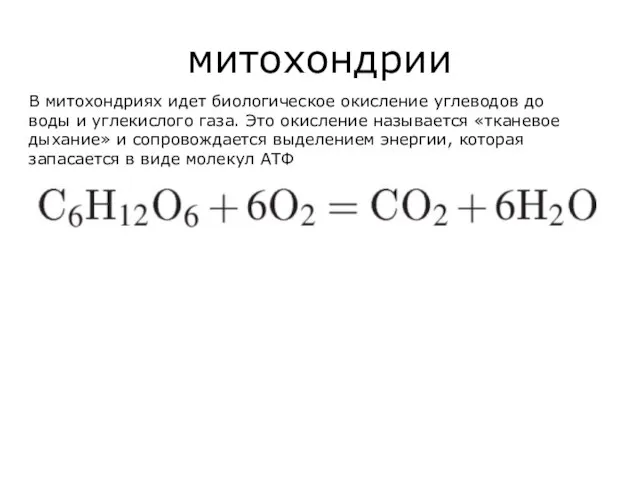

- 15. митохондрии В митохондриях идет биологическое окисление углеводов до воды и углекислого газа. Это окисление называется «тканевое

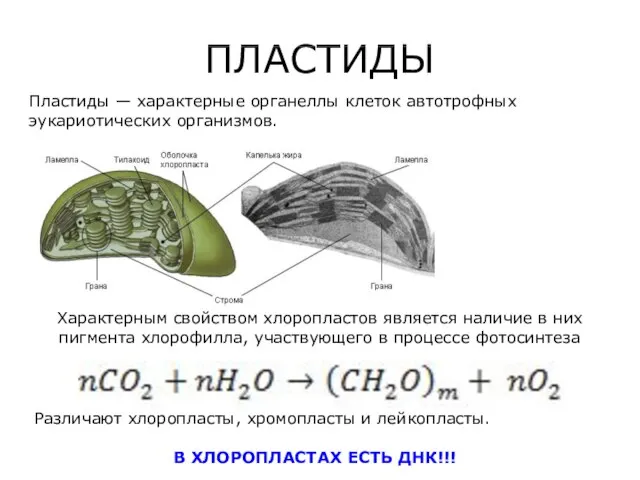

- 16. ПЛАСТИДЫ Пластиды — характерные органеллы клеток автотрофных эукариотических организмов. Характерным свойством хлоропластов является наличие в них

- 17. Хлоропласты Из трех типов пластид (лейкопласты, хлоропласты, хромопласты) только хлоропласты содержат пигмент хлорофилл, участвующий в процессе

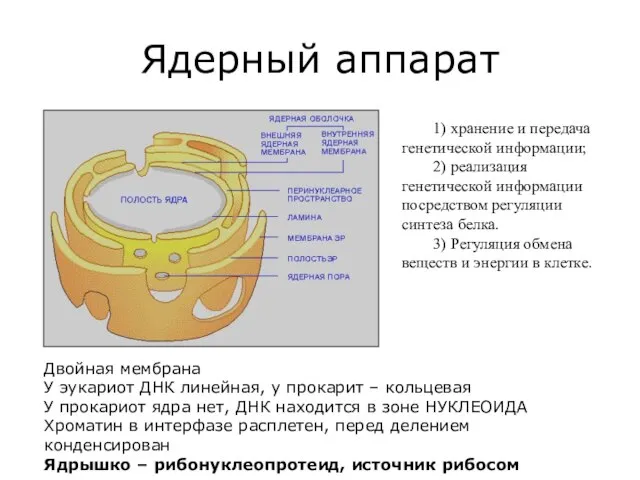

- 18. Ядерный аппарат 1) хранение и передача генетической информации; 2) реализация генетической информации посредством регуляции синтеза белка.

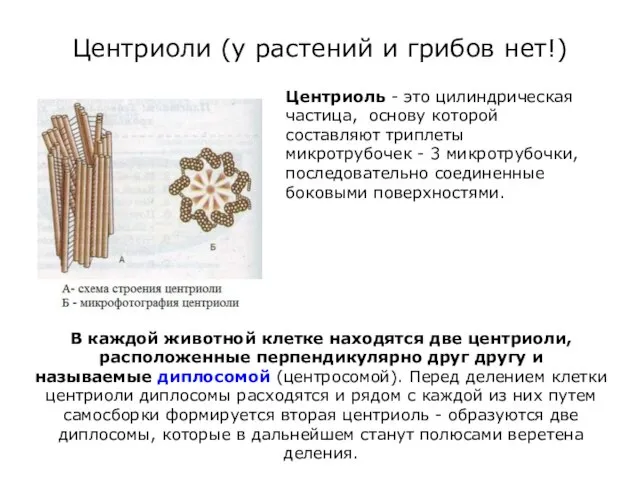

- 19. Центриоли (у растений и грибов нет!) Центриоль - это цилиндрическая частица, основу которой составляют триплеты микротрубочек

- 20. Не путайте центриоли и веретено деления Веретено́ деле́ния — временная структура, которая образуется в митозе и

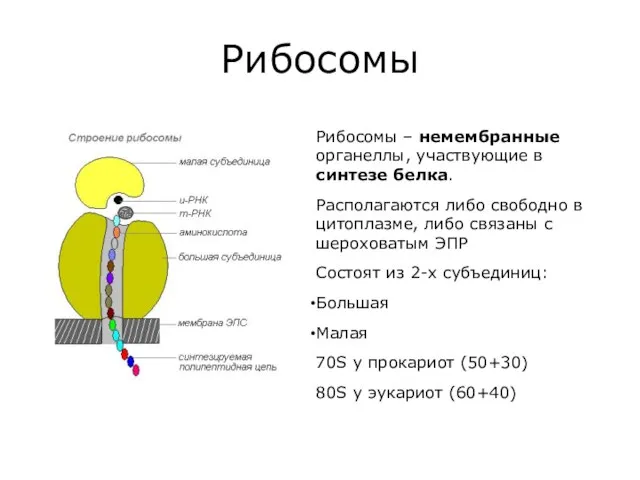

- 21. Рибосомы Рибосомы – немембранные органеллы, участвующие в синтезе белка. Располагаются либо свободно в цитоплазме, либо связаны

- 22. Сходства и различия клеток разных царств

- 24. Свойства клеток К общим свойствам клеток организма, поддающимся объективной регистрации и обуславливающим их функции, относят: раздражимость

- 25. Соматические и половые клетки Основные отличия половых клеток от соматических 1.Сперматозоиды и яйцеклетки имеют гаплоидный набор

- 26. ВИРУСЫ Раздел 3

- 28. Скачать презентацию

Топыраққа биогенді элементтерді қолдану барысында олардың азаюы және жоғалу жағдайлары

Топыраққа биогенді элементтерді қолдану барысында олардың азаюы және жоғалу жағдайлары Орлан - белохвост - птица

Орлан - белохвост - птица Презентация на тему Орган зрения

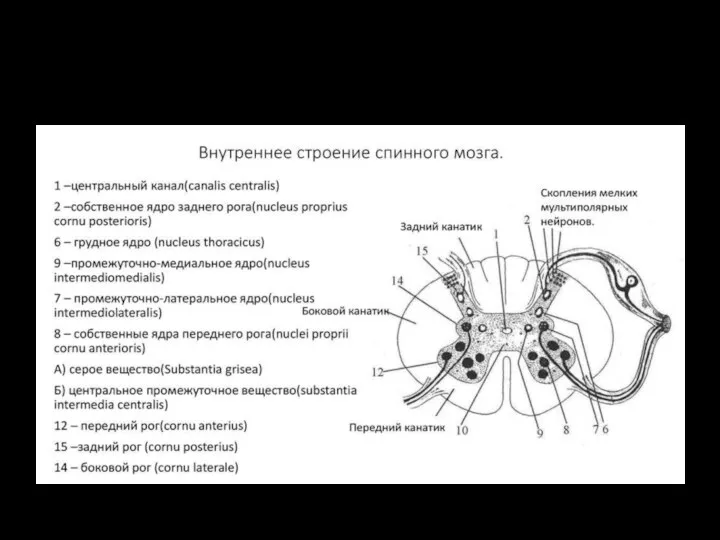

Презентация на тему Орган зрения  Спинной мозг. Внутреннее строение

Спинной мозг. Внутреннее строение «Общая характеристика надкласса Рыбы. Особенности внешнего строения рыб в связи с водной средой обитания».

«Общая характеристика надкласса Рыбы. Особенности внешнего строения рыб в связи с водной средой обитания». Презентация на тему Отряд хищные

Презентация на тему Отряд хищные  Клеточная инженерия

Клеточная инженерия Школьный кабинет биологии, его значение в обучении и воспитании. Принципы подбора и хранения разнообразных средств наглядности

Школьный кабинет биологии, его значение в обучении и воспитании. Принципы подбора и хранения разнообразных средств наглядности Форель и её родственники

Форель и её родственники Система обоняния человека

Система обоняния человека Теория пангенезиса

Теория пангенезиса Презентация на тему Почка растений

Презентация на тему Почка растений  Приспособления растений к окружающей среде

Приспособления растений к окружающей среде клетка 8БАЗАН

клетка 8БАЗАН BRAINWASH

BRAINWASH Углеводы. Виды углеводов

Углеводы. Виды углеводов Амфибии (или земноводные)

Амфибии (или земноводные) Презентация на тему Размножение растений

Презентация на тему Размножение растений  38570_PolyackowaIV_Ra

38570_PolyackowaIV_Ra Будова й утворення статевих клітин

Будова й утворення статевих клітин Способы поглощения пищи

Способы поглощения пищи Органы пищеварения. Пищеварение

Органы пищеварения. Пищеварение Приспособленность организмов к действию факторов окружающей среды

Приспособленность организмов к действию факторов окружающей среды Ароморфозы или ароморфные изменения

Ароморфозы или ароморфные изменения Для чего клетка принимает кислород?

Для чего клетка принимает кислород? Презентация на тему Что такое почва (3 класс)

Презентация на тему Что такое почва (3 класс)  Биологические исследования. Верхушка дерева и её рост

Биологические исследования. Верхушка дерева и её рост Красная книга Нижегородской области

Красная книга Нижегородской области