Содержание

- 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Быков Б.А. Геоботаника. Изд. 2-е. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССЗ, 1957. – 458

- 3. ФИТОЦЕНОЗ И ЕГО МЕСТО В ЛАНДШАФТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ЗЕМЛИ

- 4. «Фитоценоз есть совокупность на определенной территории растений, организованная борьбой за существование между растениями в соответствии с

- 5. С фитоценозом тесно связаны другие живые организмы (его животное население, грибы, микроорганизмы), вместе с которым они

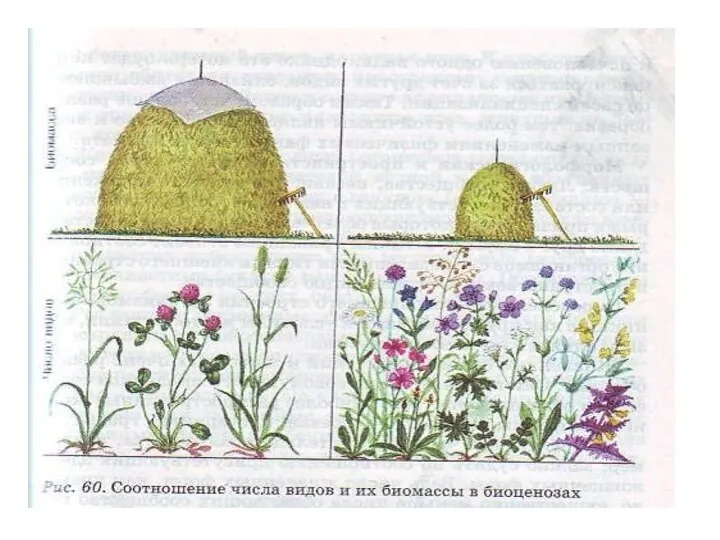

- 6. Биоценоз характеризуется: таксономической структурой (видовой состав и относительное обилие (частота) отдельных видов); функциональной структурой. По трофическим

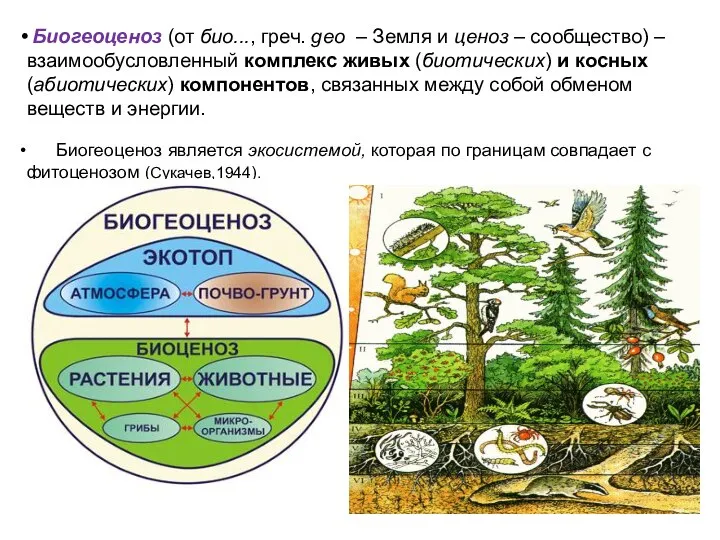

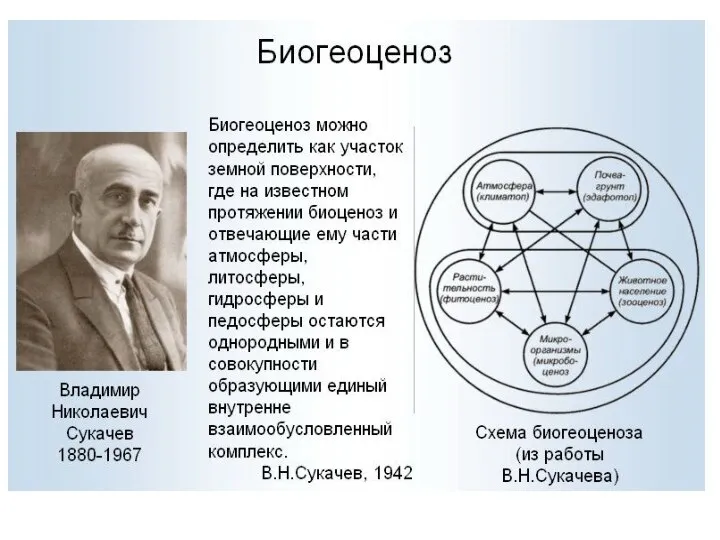

- 7. Биогеоценоз (от био..., греч. geо – Земля и ценоз – сообщество) – взаимообусловленный комплекс живых (биотических)

- 9. Экосистема – участок биосферы различной величины, представляющий сложившуюся общность живых (биотических) и неживых (абиотических) компонентов, в

- 10. Структурные части экосистемы: Биотоп – совокупность элементов абиотической (неживая) среды, преобразованных живыми организмами. Синоним местообитания. Биоценоз

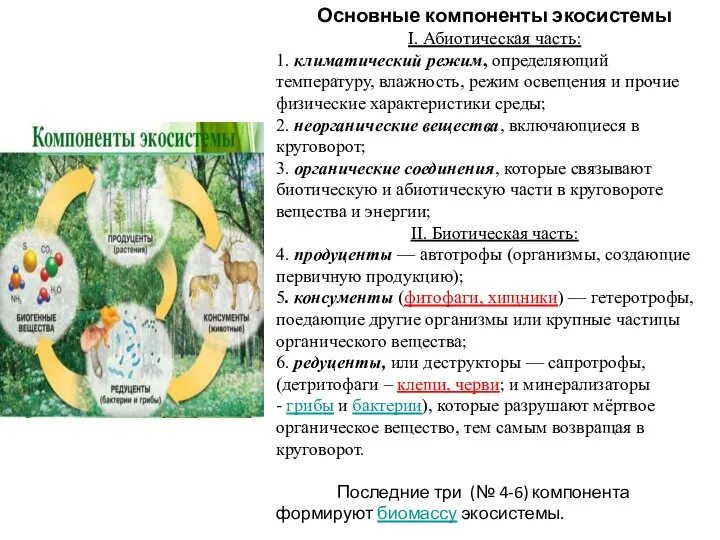

- 11. Основные компоненты экосистемы I. Абиотическая часть: 1. климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим освещения и прочие

- 12. Фитоценоз, или растительное сообщество характеризуется: I. определенным видовым составов; II. строением, или иначе особенностями размещения компонентов

- 13. 1.1. Состав видов, или видовой состав Состав образуют абстрактные совокупности растений, объединенные сходством в чем-либо.

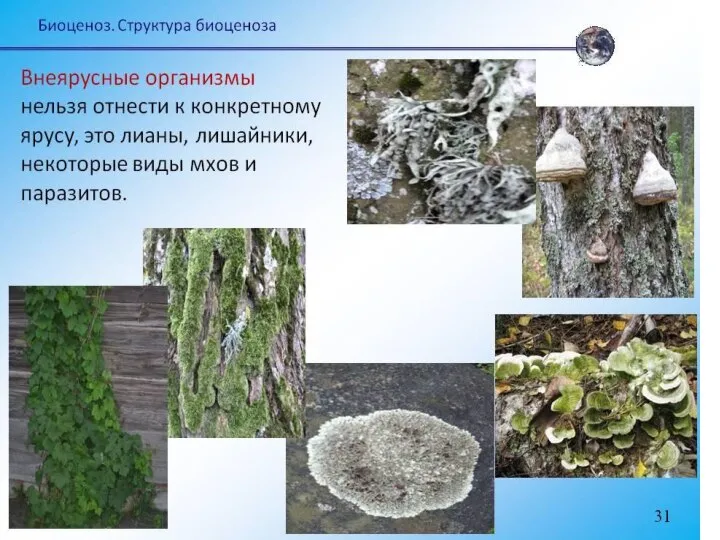

- 14. В составе биогеоценоза учитывается микобиота и лихенобиота Cladonia rangiferina Boletus penicola Xanthoria parietina

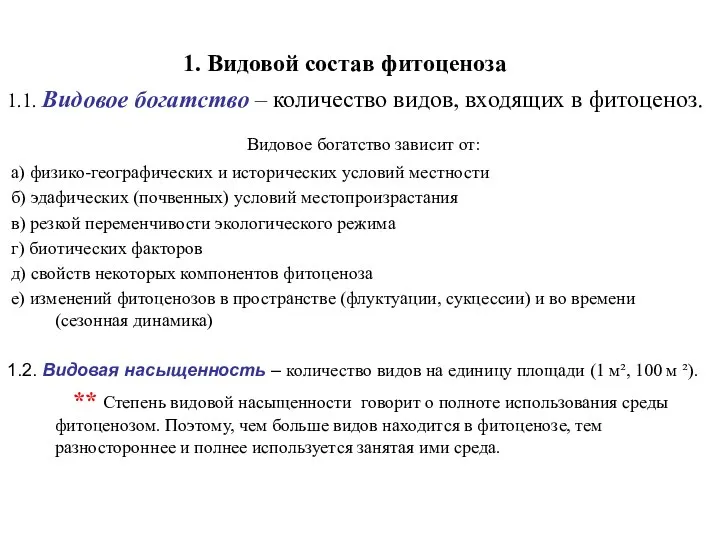

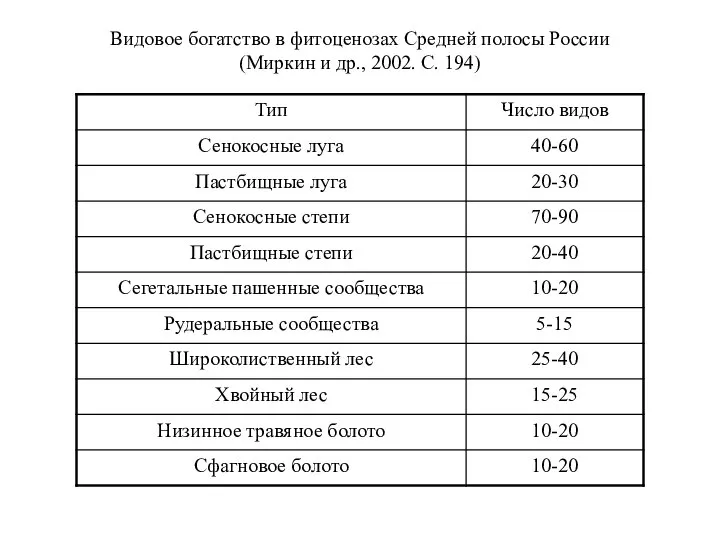

- 16. 1. Видовой состав фитоценоза 1.1. Видовое богатство – количество видов, входящих в фитоценоз. Видовое богатство зависит

- 17. Видовое богатство в фитоценозах Средней полосы России (Миркин и др., 2002. С. 194)

- 18. Тропический дождевой лес (самый флористически и фаунистически богатый тип растительности мира) Один гектар тропического леса может

- 19. Примеры одновидовых сообществ (зарослей) тростника южного, крапивы двудомной, бодяка огородного Заросли тростника (берег водоема), крапивы (сорное

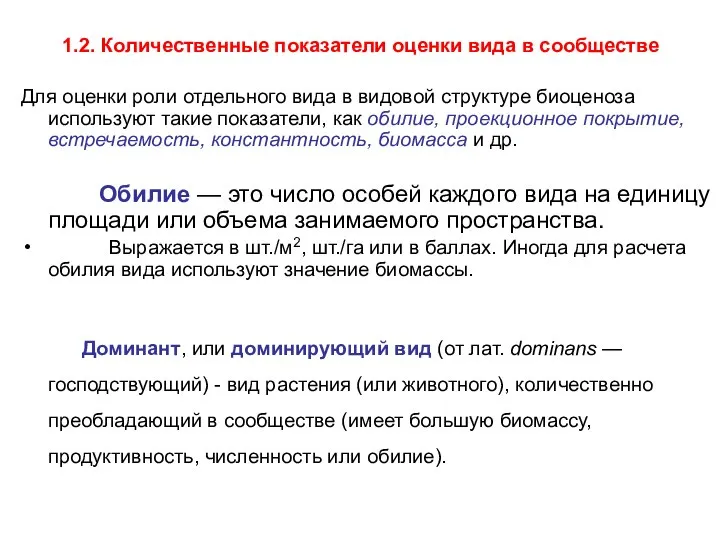

- 20. 1.2. Количественные показатели оценки вида в сообществе Для оценки роли отдельного вида в видовой структуре биоценоза

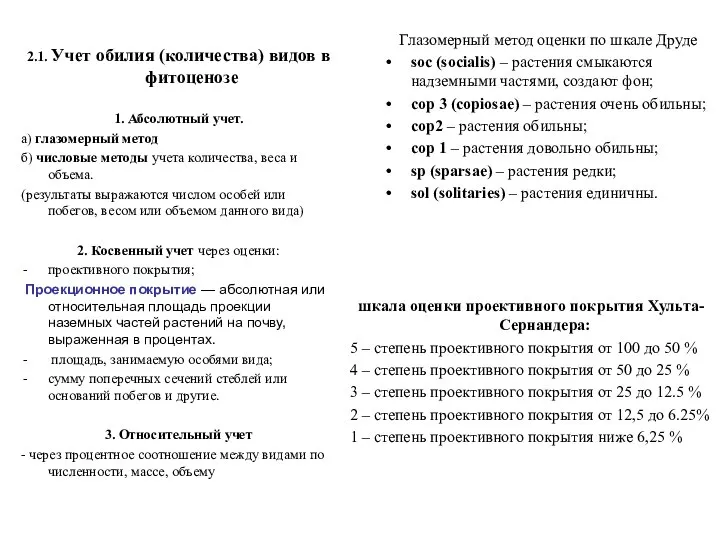

- 21. 2.1. Учет обилия (количества) видов в фитоценозе 1. Абсолютный учет. а) глазомерный метод б) числовые методы

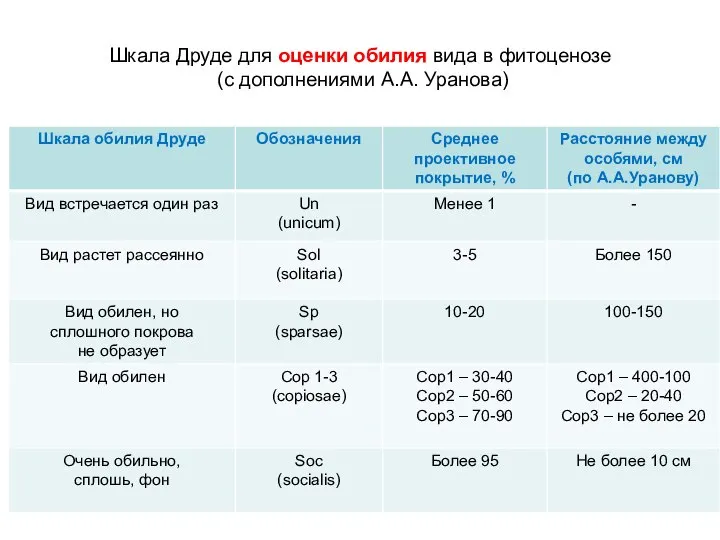

- 23. Шкала Друде для оценки обилия вида в фитоценозе (с дополнениями А.А. Уранова)

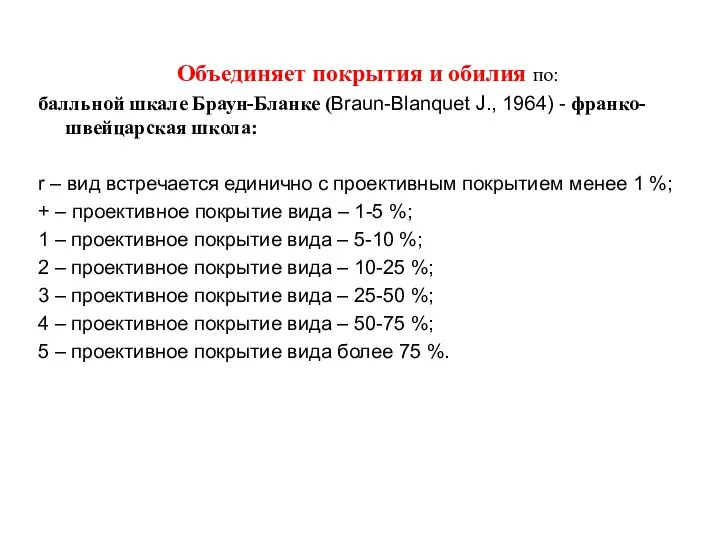

- 24. Объединяет покрытия и обилия по: балльной шкале Браун-Бланке (Braun-Blanquet J., 1964) - франко-швейцарская школа: r –

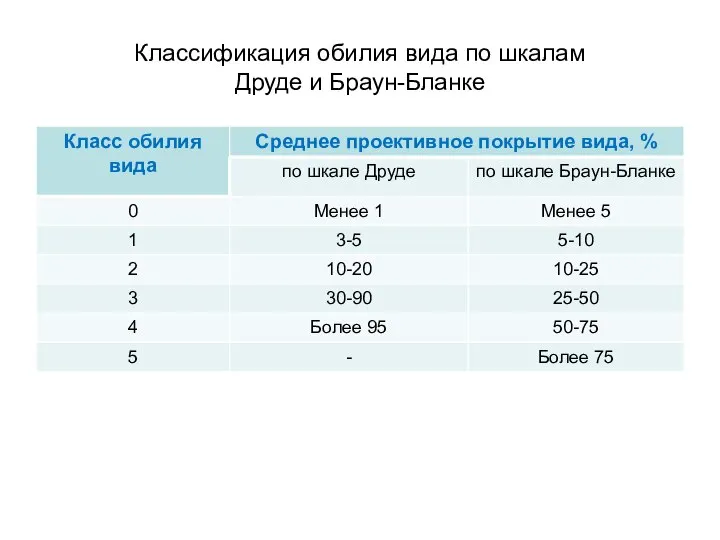

- 25. Классификация обилия вида по шкалам Друде и Браун-Бланке

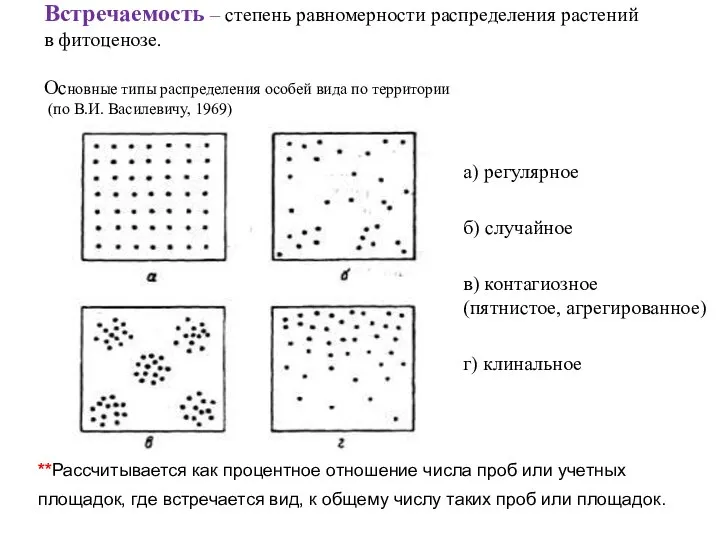

- 27. Встречаемость – степень равномерности распределения растений в фитоценозе. Основные типы распределения особей вида по территории (по

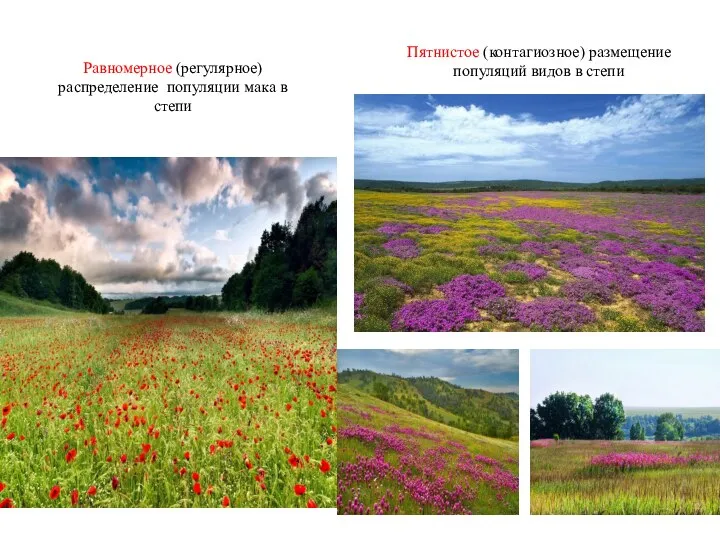

- 28. Пятнистое (контагиозное) размещение популяций видов в степи Равномерное (регулярное) распределение популяции мака в степи

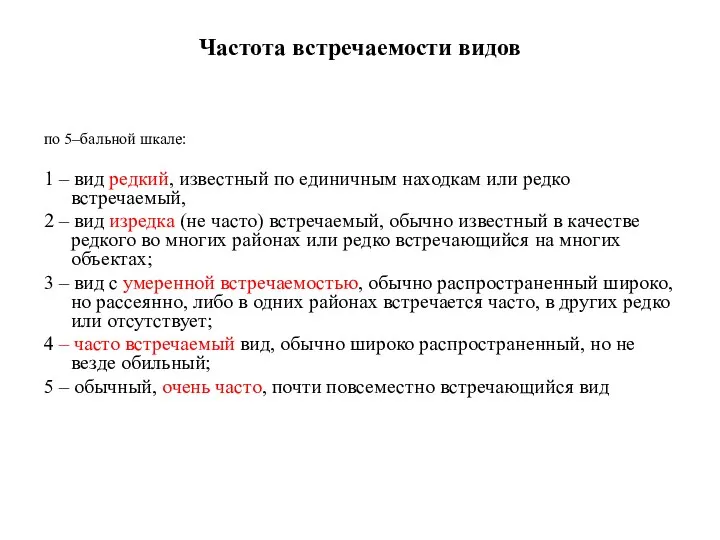

- 29. Частота встречаемости видов по 5–бальной шкале: 1 – вид редкий, известный по единичным находкам или редко

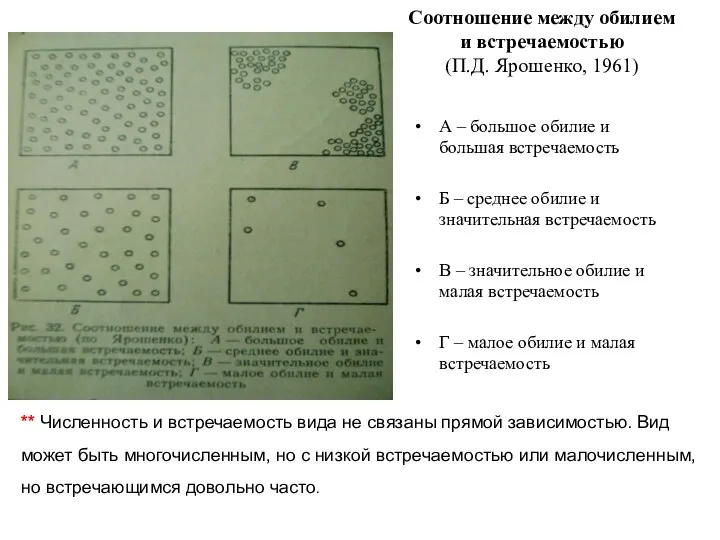

- 30. Соотношение между обилием и встречаемостью (П.Д. Ярошенко, 1961) А – большое обилие и большая встречаемость Б

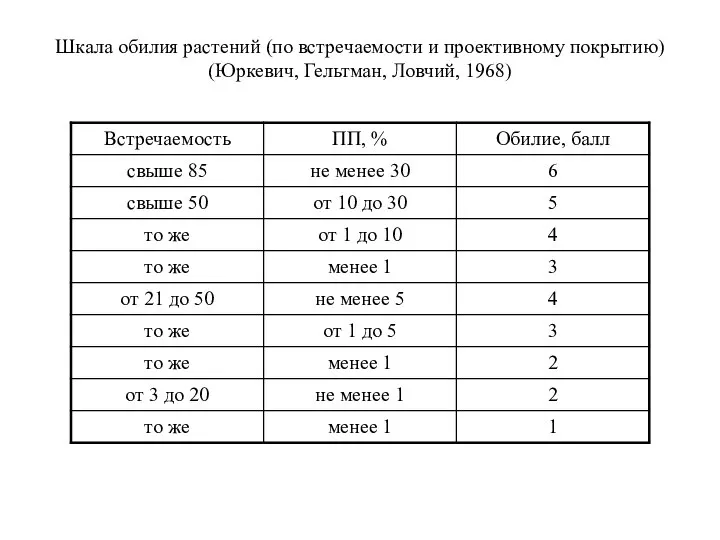

- 31. Шкала обилия растений (по встречаемости и проективному покрытию) (Юркевич, Гельтман, Ловчий, 1968)

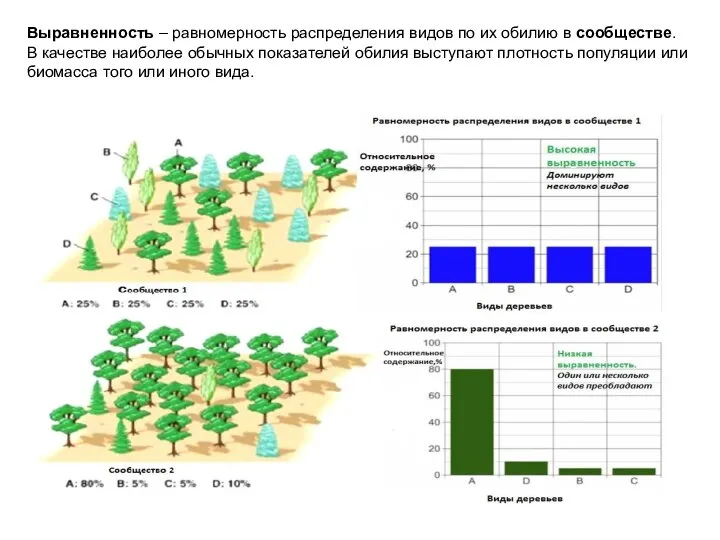

- 32. Выравненность – равномерность распределения видов по их обилию в сообществе. В качестве наиболее обычных показателей обилия

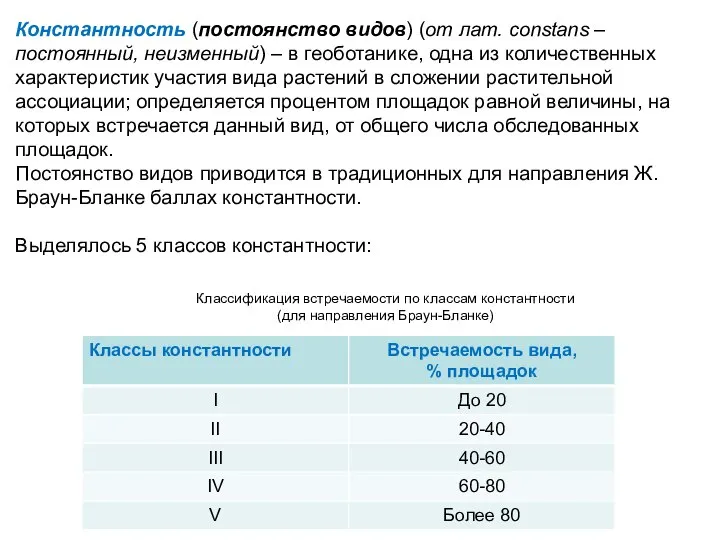

- 33. Константность (постоянство видов) (от лат. constans – постоянный, неизменный) – в геоботанике, одна из количественных характеристик

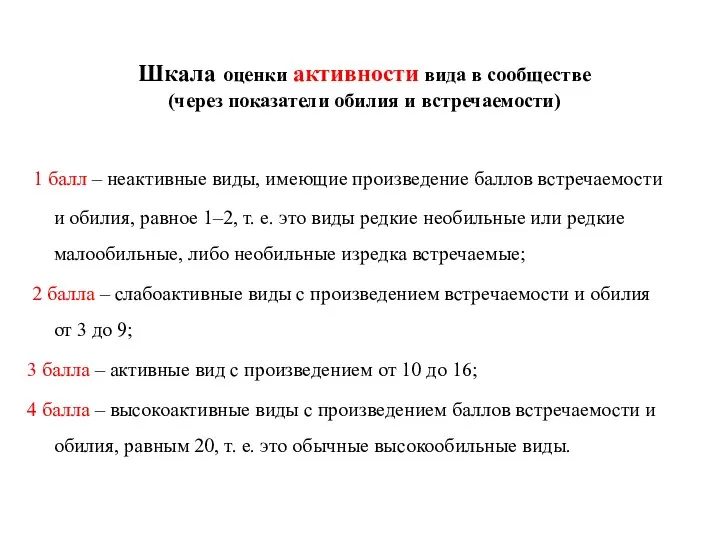

- 34. Шкала оценки активности вида в сообществе (через показатели обилия и встречаемости) 1 балл – неактивные виды,

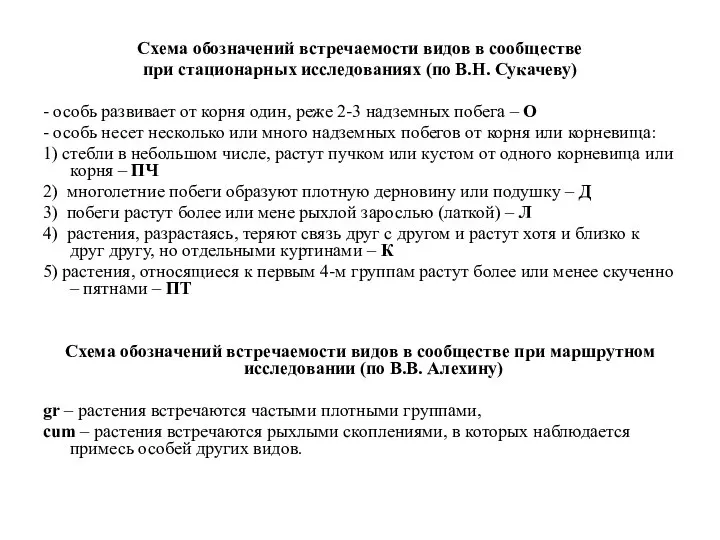

- 35. Схема обозначений встречаемости видов в сообществе при стационарных исследованиях (по В.Н. Сукачеву) - особь развивает от

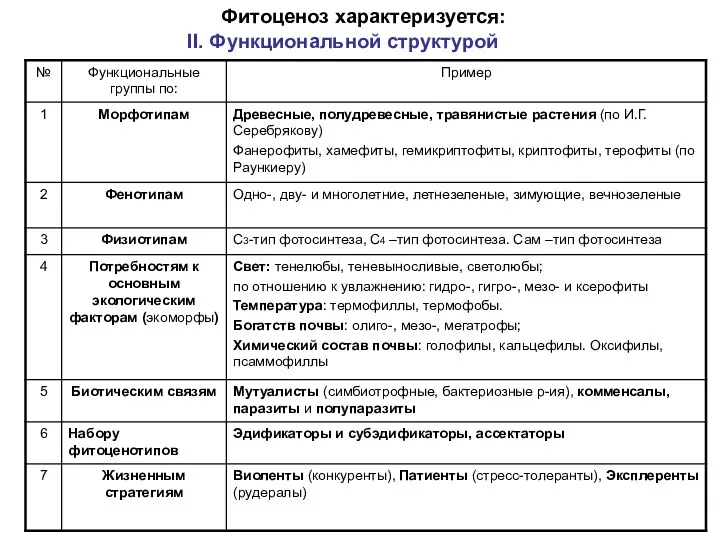

- 36. Фитоценоз характеризуется: II. Функциональной структурой

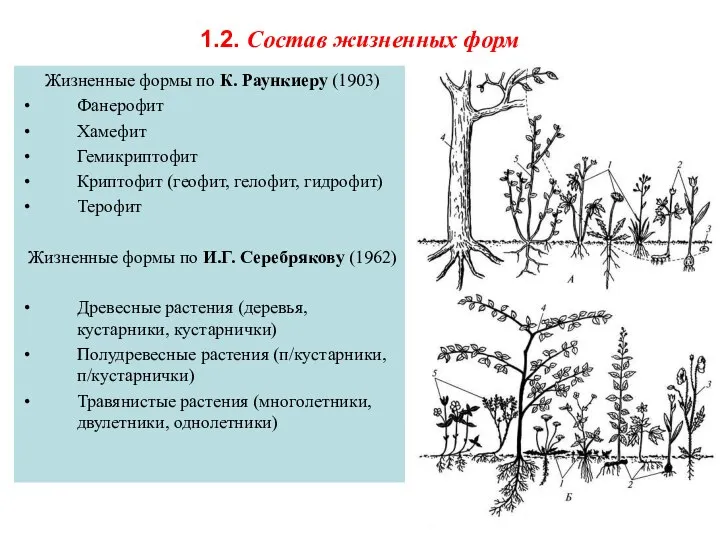

- 37. 1.2. Состав жизненных форм Жизненные формы по К. Раункиеру (1903) Фанерофит Хамефит Гемикриптофит Криптофит (геофит, гелофит,

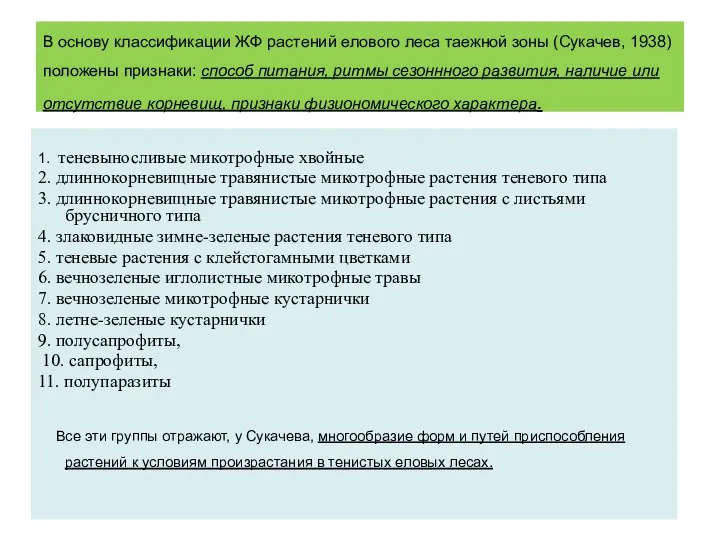

- 38. В основу классификации ЖФ растений елового леса таежной зоны (Сукачев, 1938) положены признаки: способ питания, ритмы

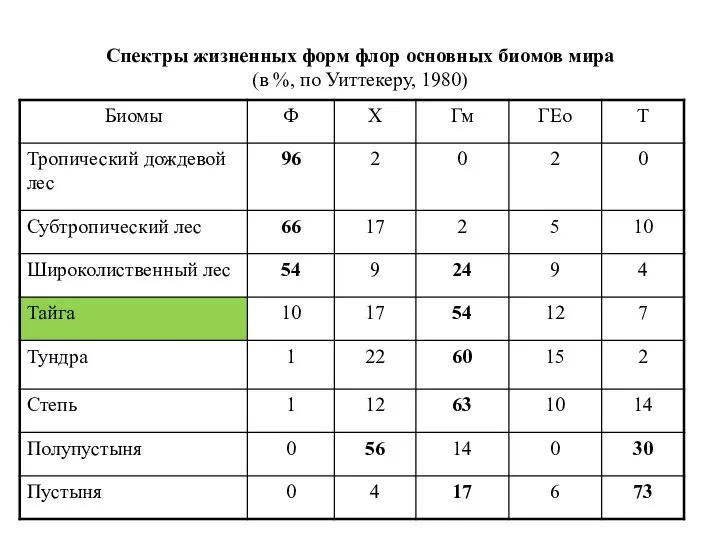

- 39. Спектры жизненных форм флор основных биомов мира (в %, по Уиттекеру, 1980)

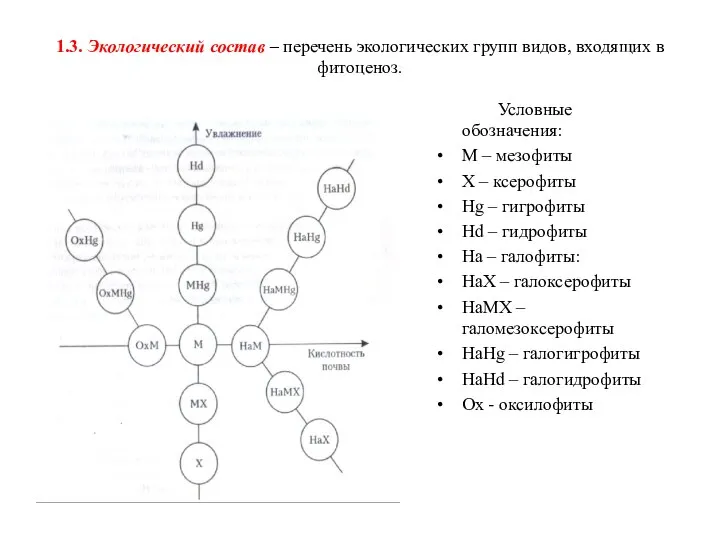

- 40. 1.3. Экологический состав – перечень экологических групп видов, входящих в фитоценоз. Условные обозначения: М – мезофиты

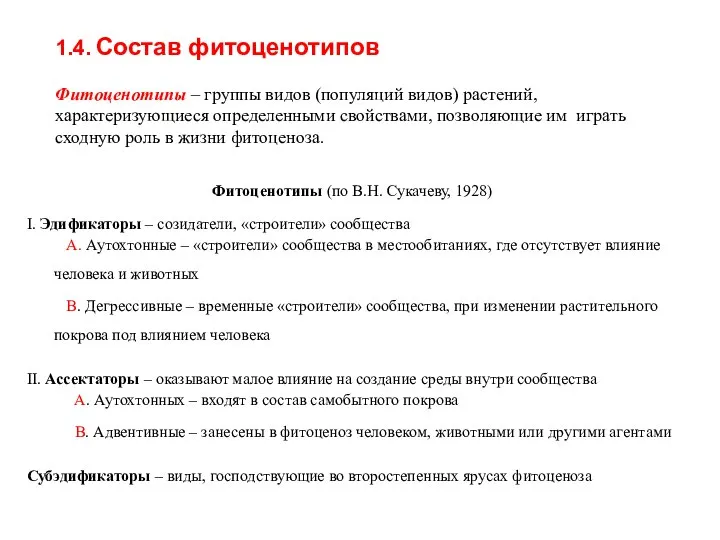

- 41. 1.4. Состав фитоценотипов Фитоценотипы – группы видов (популяций видов) растений, характеризующиеся определенными свойствами, позволяющие им играть

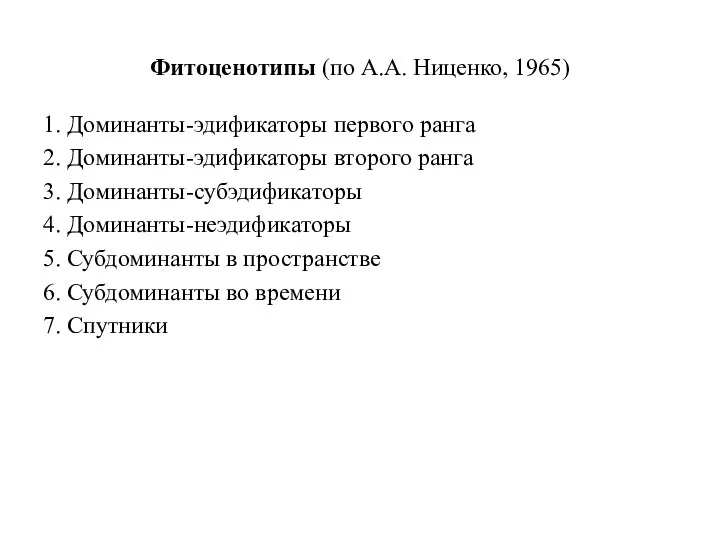

- 42. Фитоценотипы (по А.А. Ниценко, 1965) 1. Доминанты-эдификаторы первого ранга 2. Доминанты-эдификаторы второго ранга 3. Доминанты-субэдификаторы 4.

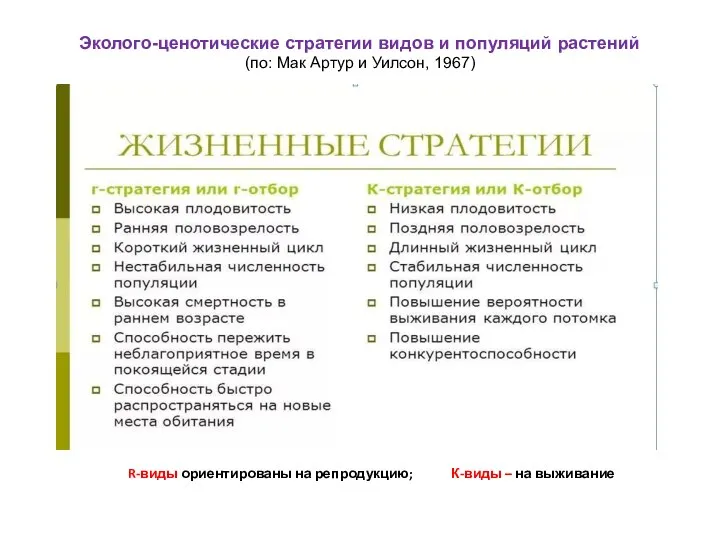

- 43. Эколого-ценотические стратегии видов и популяций растений (по: Мак Артур и Уилсон, 1967) R-виды ориентированы на репродукцию;

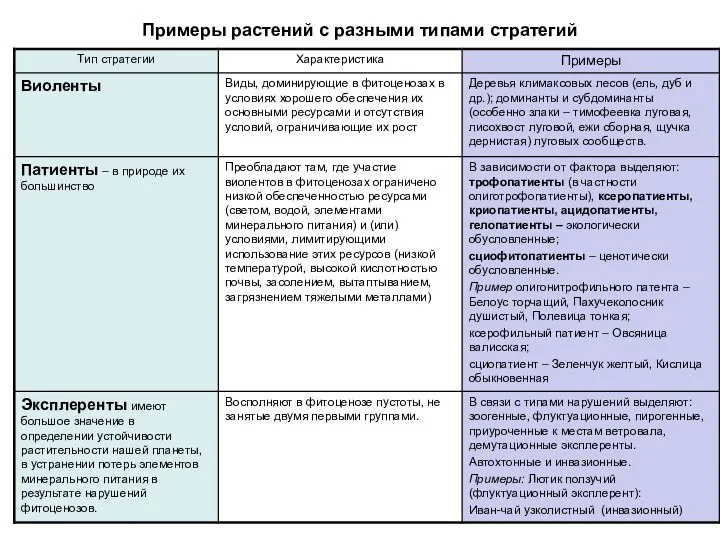

- 44. Типы экологических стратегий у растений Л.Г. Раменский (1938) выделил три типа стратегий: 1) виолентный (от лат.

- 45. Сравнительная характеристика типов стратегий растений

- 46. Примеры растений с разными типами стратегий

- 47. 1.5. Возрастной состав популяций Популяция – совокупность особей определенного вида, имеющих общий генофонд и в течение

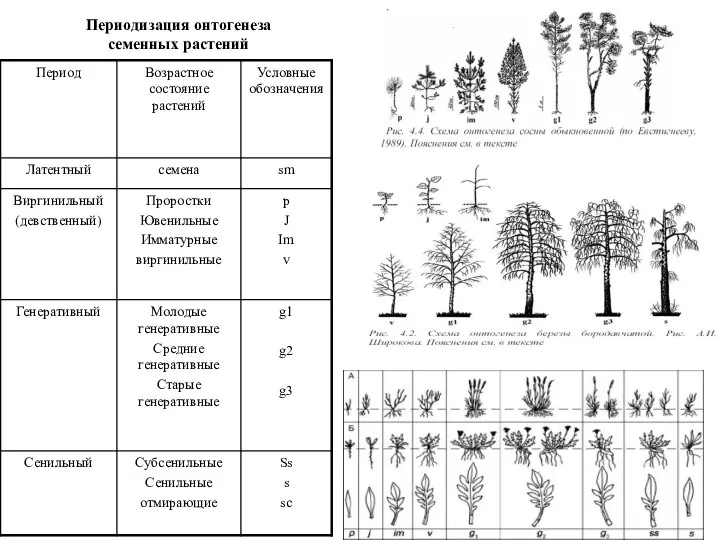

- 48. Периодизация онтогенеза семенных растений

- 49. Типы ценопопуляций: 1. инвазивная (представлена зачатками, преобладают проростки и молодые особи; генеративные особи отсутствуют) 2. нормальная

- 50. Структурное разнообразие - одна из мер биологического разнообразия, выражающая разнообразие структурных элементов сообществ, экосистем. Структурное разнообразие

- 51. Пространственная структура фитоценозов В понятие «структура растительных сообществ» разные авторы вкладывают различный смысл. В.В. Мазинг (1973)

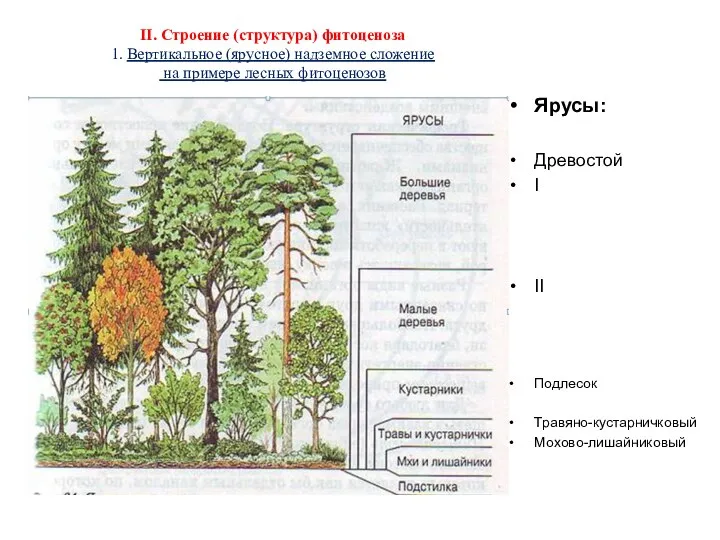

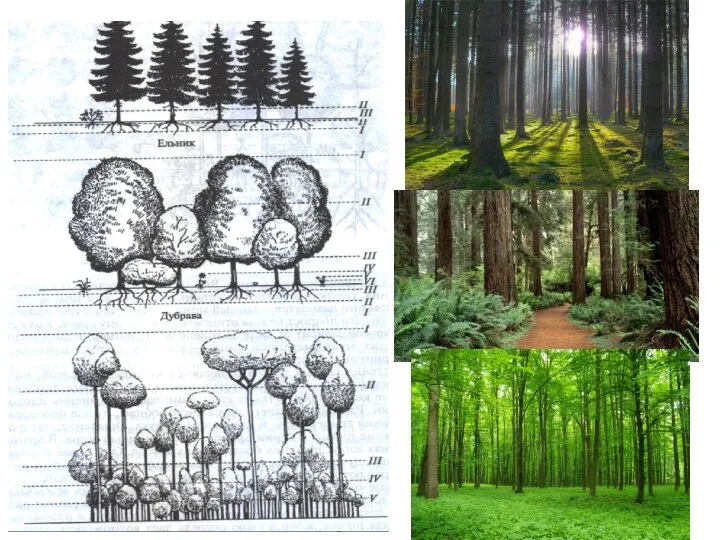

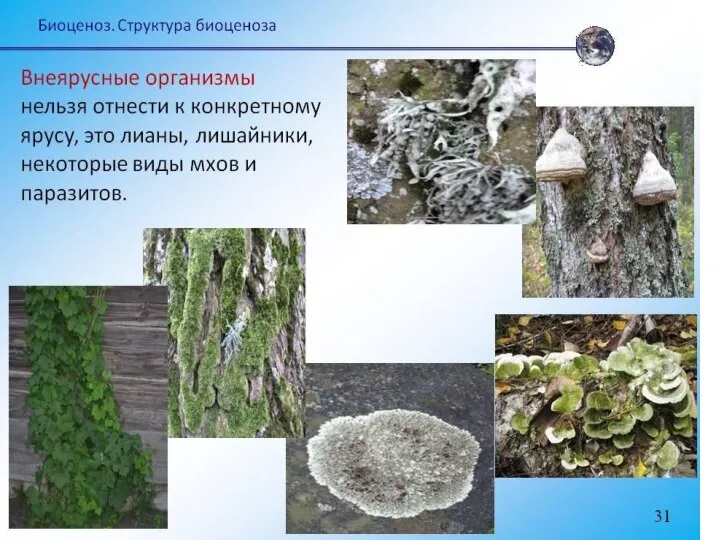

- 52. II. Строение (структура) фитоценоза 1. Вертикальное (ярусное) надземное сложение на примере лесных фитоценозов Ярусы: Древостой I

- 54. Вертикальная структура сообщества - тропический дождевой лес

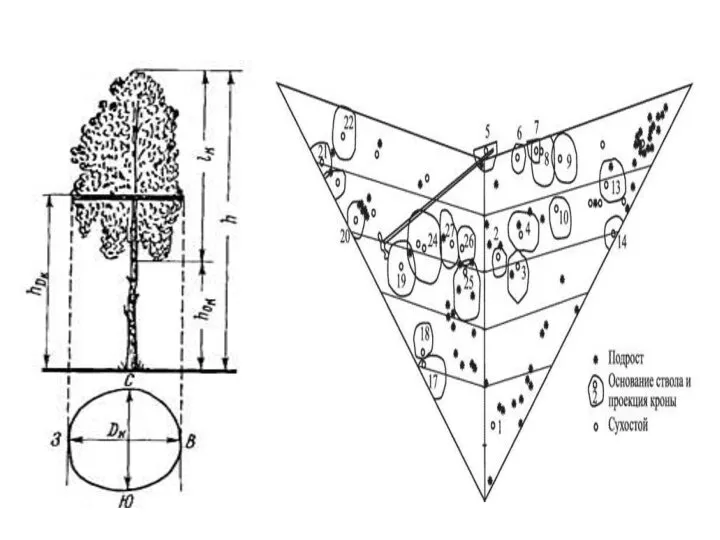

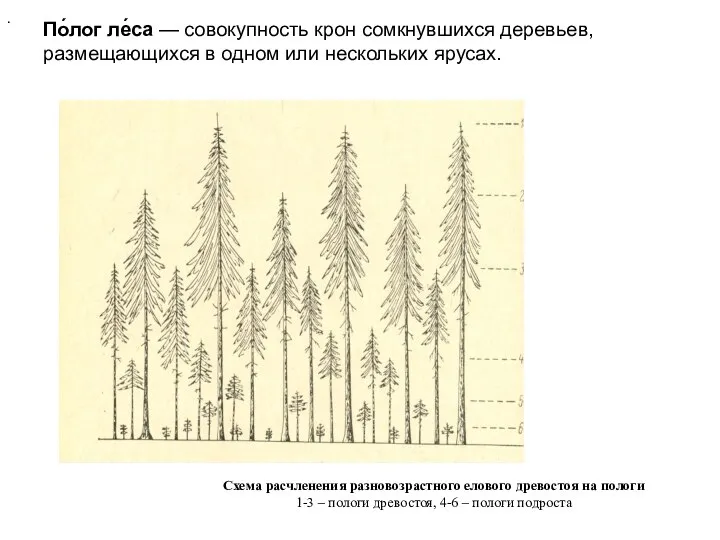

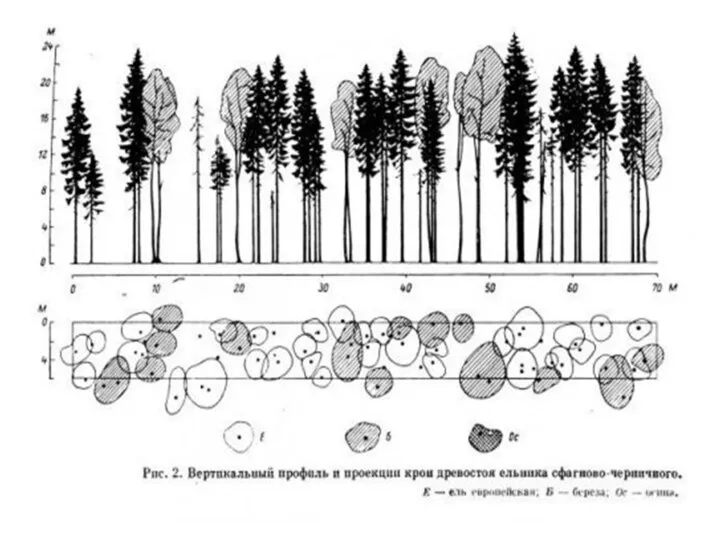

- 55. По́лог ле́са — совокупность крон сомкнувшихся деревьев, размещающихся в одном или нескольких ярусах. Схема расчленения разновозрастного

- 56. Сомкнутость полога — отношение суммы площадей горизонтальных проекций крон деревьев (без учёта площади их перекрытия) к

- 58. Вертикальный континуум, как вариант разновысотности

- 59. Вертикальный континуум (Монгольская степь: Папченков, 2004)

- 60. Подземная ярусность в луговом фитоценозе

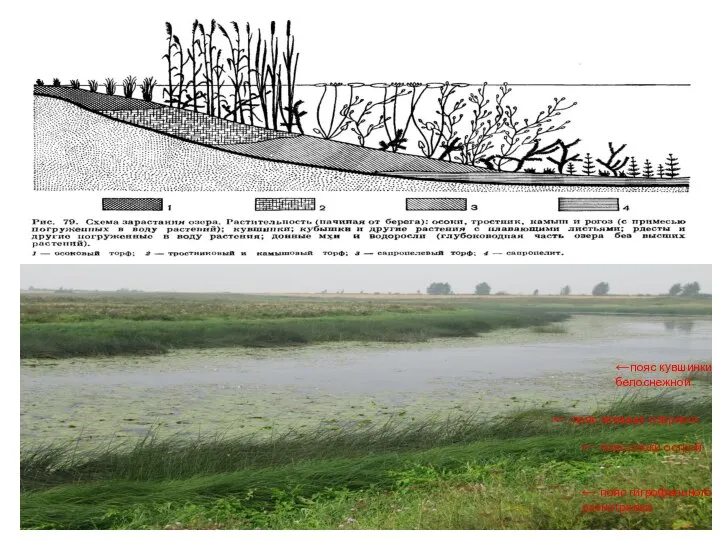

- 62. ←пояс кувшинки белоснежной ← пояс камыша озерного ← пояс осоки острой ← пояс гигрофильного разнотравья

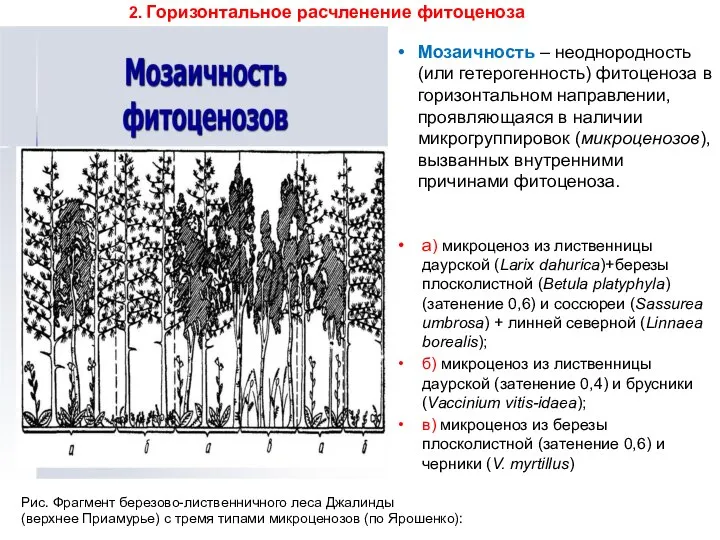

- 63. а) микроценоз из лиственницы даурской (Larix dahurica)+березы плосколистной (Betula platyphyla) (затенение 0,6) и соссюреи (Sassurea umbrosa)

- 64. Сосновый лес Микроценозы: а) сосняк мертвопокровный, б) сосняк папоротниковый

- 65. Лиственничный лес

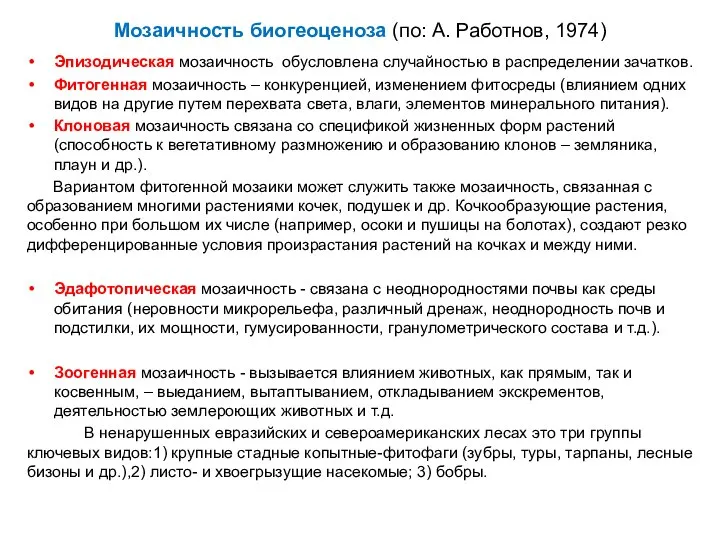

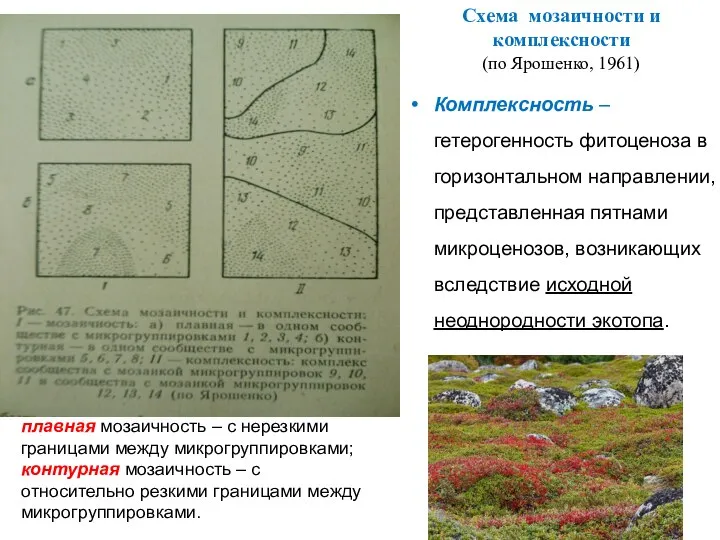

- 66. Мозаичность биогеоценоза (по: А. Работнов, 1974) Эпизодическая мозаичность обусловлена случайностью в распределении зачатков. Фитогенная мозаичность –

- 67. Мозаичность биогеоценоза (по: А. Работнов, 1974) Антропогенная мозаичность - связана с деятельностью человека – вытаптыванием вследствие

- 68. 1. сообщество – пушицево-сфагновое сообщество (передний план); сосняк пушицево-сфагновый (задний план) кочки (микроповышения –нанароельф) пушица болотная;

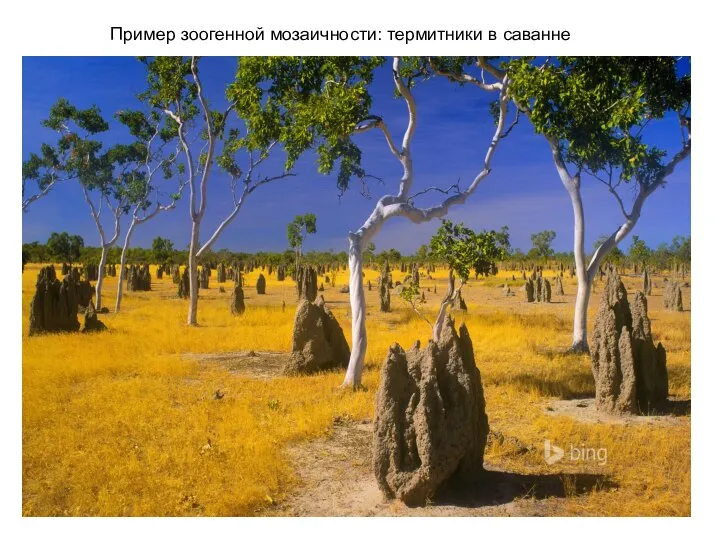

- 69. Пример зоогенной мозаичности: термитники в саванне

- 70. Схема мозаичности и комплексности (по Ярошенко, 1961) Комплексность – гетерогенность фитоценоза в горизонтальном направлении, представленная пятнами

- 71. Пятнистое (контагиозное) размещение популяций видов в степи Равномерное (регулярное) распределение популяции тюльпанов и ирисов в степи

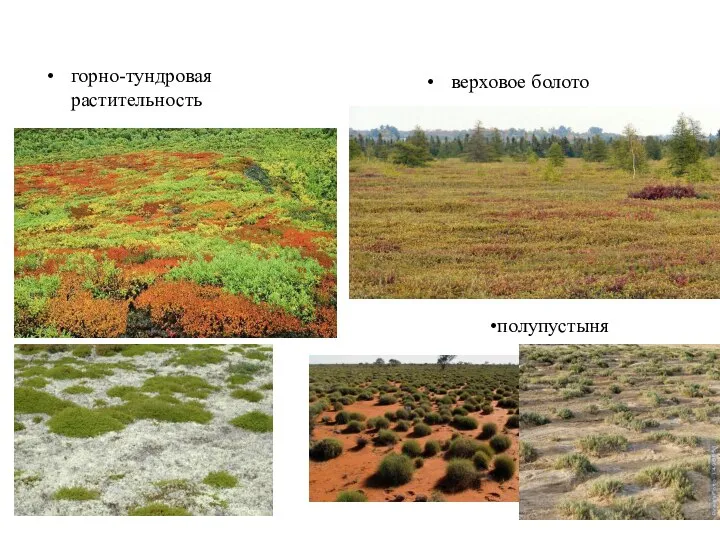

- 72. горно-тундровая растительность верховое болото полупустыня

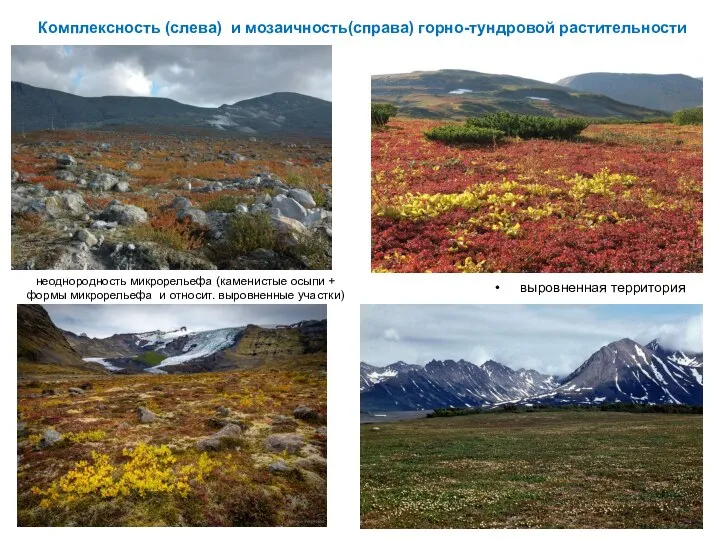

- 73. Комплексность (слева) и мозаичность(справа) горно-тундровой растительности выровненная территория неоднородность микрорельефа (каменистые осыпи + формы микрорельефа и

- 74. Западно-Сибирская низменность: тайга

- 75. Эдафотопическая мозаичность

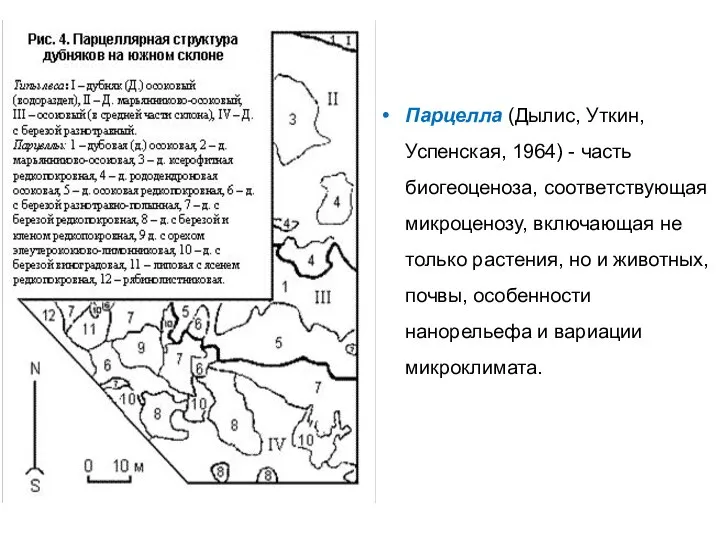

- 76. Парцелла (Дылис, Уткин, Успенская, 1964) - часть биогеоценоза, соответствующая микроценозу, включающая не только растения, но и

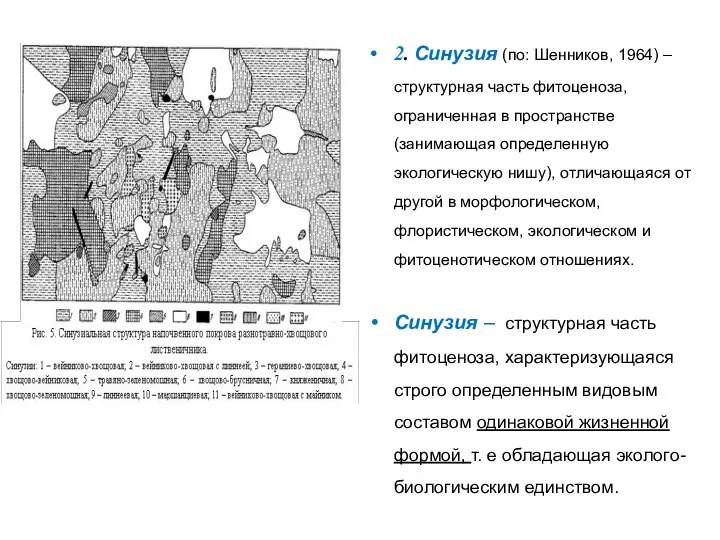

- 77. 2. Синузия (по: Шенников, 1964) – структурная часть фитоценоза, ограниченная в пространстве (занимающая определенную экологическую нишу),

- 78. Хвойно-широколиственный лес: синузия древесных растений (ель, дуб, береза, осина) Хвойный лес: одновидовая синузия ели

- 79. Консорция – это всевозможные связи автотрофного организма со всеми живыми организмами биогеоценоза.

- 80. Консорции. Биотические связи древесных пород Консо́рция (от англ. consortium — соучастие, сообщество) — структурная единица биоценоза,

- 81. Пространственная структура лесного биогеоценоза

- 82. Структура фитоценоза во времени (сезонная ритмика фитоценозов, смена аспектов) Сроки прохождения растениями в фитоценозе тех или

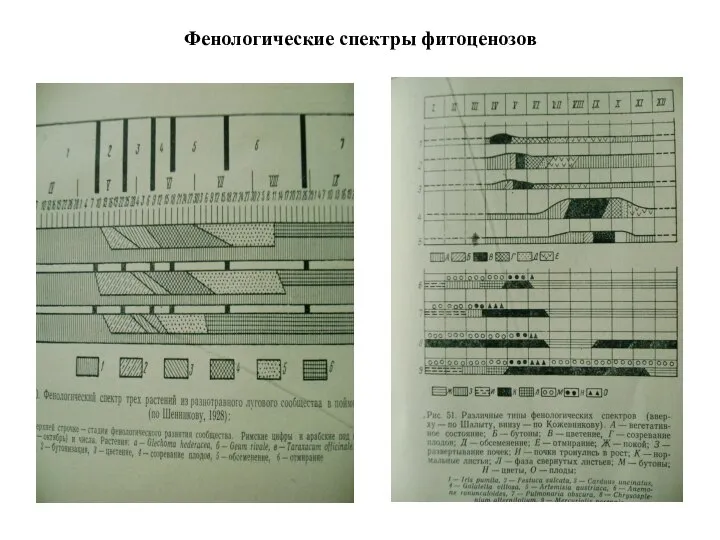

- 83. Буквенные обозначения фенологических фаз растений (по Е.М. Лавренко, 1952) П– проростки, Р – ростки, Вег –

- 84. Фенологические спектры фитоценозов

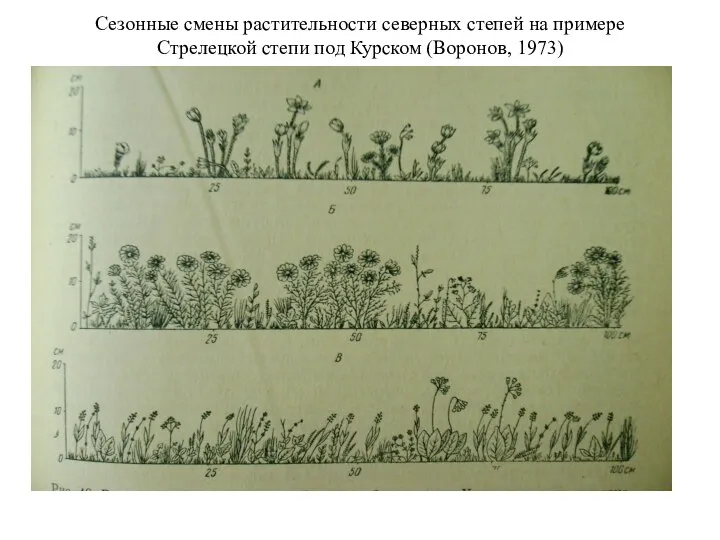

- 85. Сезонные смены растительности северных степей на примере Стрелецкой степи под Курском (Воронов, 1973)

- 86. разнотравно-злаковая степь в начале лета цветение маков и ирисов весной степь в конце лета

- 87. 3. Характер активности (периодичность) Аспект - сезонные смены растительности, вызванные разными сроками прохождения растениями тех или

- 88. Горно-тундровая растительность Монгольской степи Альпийский луг с аспектом цветущих нарциссов

- 89. Аспектирование смолки и нивяника на суходольном лугу

- 90. Аспекты горца змеиного (сырой луг) горлюхи ястребинковой (суходольный луг)

- 91. Ранневесенний аспект в мелколиственном лесу ветреницы лютиковой в сероольшанике ветреницы дубравной в елово-березовом лесу

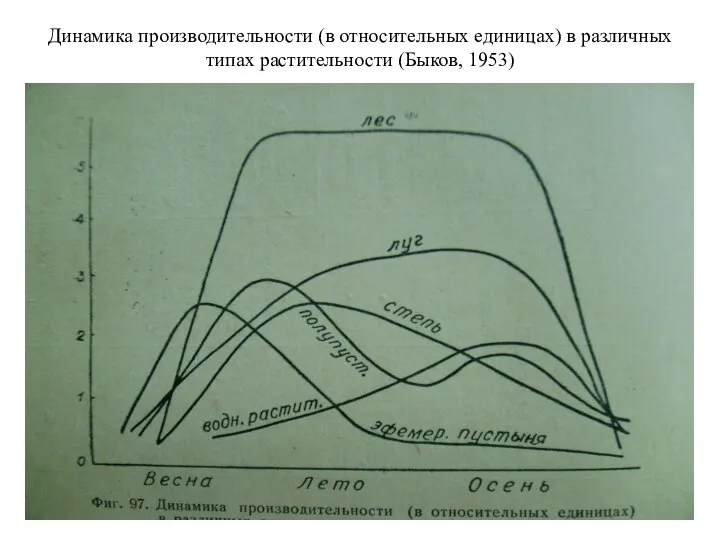

- 92. Динамика производительности (в относительных единицах) в различных типах растительности (Быков, 1953)

- 94. Скачать презентацию

Отдел Голосеменные

Отдел Голосеменные Основание головного мозга и места выхода корешков черепных нервов

Основание головного мозга и места выхода корешков черепных нервов Дріжджі - одноклітинні гриби

Дріжджі - одноклітинні гриби Состав крови

Состав крови Явления и закономерности на клеточном уровне. Многообразие клеток

Явления и закономерности на клеточном уровне. Многообразие клеток Китовый жир

Китовый жир Cyprinus Carpio

Cyprinus Carpio Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Протерозойскаяя Эра

Протерозойскаяя Эра Анализаторы. 8 класс

Анализаторы. 8 класс Метаболизм. Ассимиляция и диссимиляция. 9 класс

Метаболизм. Ассимиляция и диссимиляция. 9 класс Куда растёт человечество

Куда растёт человечество Учение о популяции

Учение о популяции Кожа. Структура кожи

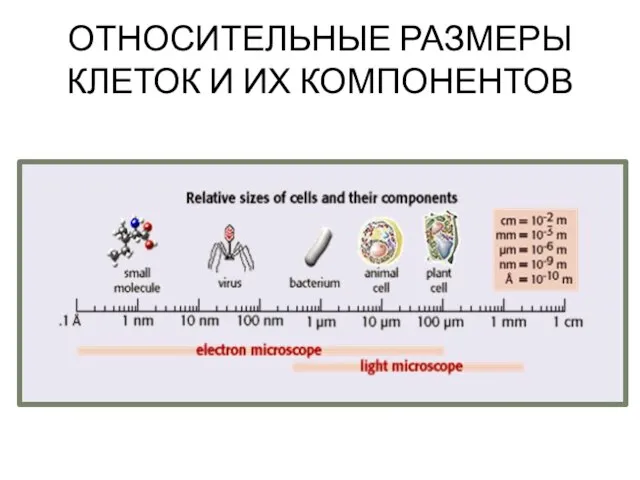

Кожа. Структура кожи Относительные размеры клеток и их компонентов

Относительные размеры клеток и их компонентов Грибы. Тест

Грибы. Тест Определение растений по определительным карточкам (семейство Бобовые)

Определение растений по определительным карточкам (семейство Бобовые) Энергия солнца

Энергия солнца Симбиотические отношения среди морских организмов

Симбиотические отношения среди морских организмов Вечнозеленые растения

Вечнозеленые растения Презентация на тему Влияние природных факторов на человека

Презентация на тему Влияние природных факторов на человека  Презентация на тему Лишайники 7 класс

Презентация на тему Лишайники 7 класс  Дигибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя

Дигибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя Проект: Зимующие птицы нашего города

Проект: Зимующие птицы нашего города Передвижение веществ в организме растения. Испарение воды

Передвижение веществ в организме растения. Испарение воды Анатомия центральной нервной системы. Сравнительная анатомия

Анатомия центральной нервной системы. Сравнительная анатомия Презентация на тему Отряды птиц воробьинообразные и голенастые

Презентация на тему Отряды птиц воробьинообразные и голенастые  Витамины. Лекция 9

Витамины. Лекция 9