Содержание

- 2. Формирование кровенностной системы у плода Первые кровеносные сосуды появляются вне тела эмбриона, в мезодерме стенки желточного

- 3. Краниально эти закладки сливаются, образуя сетевидное "эндотелиальное сердце". Одновременно из мезенхимы по бокам тела зародыша между

- 4. Тем временем в области глотки происходит замыкание кишечной трубки. В связи с этим левый и правый

- 5. Особенности кровообращения плода в желточный, аллантоидный и плацентарный периоды В период внутриутробного развития кровообращение плода проходит

- 6. Аллантоидное кровоообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8-й недели беременности и продолжается в течение 8 нед,

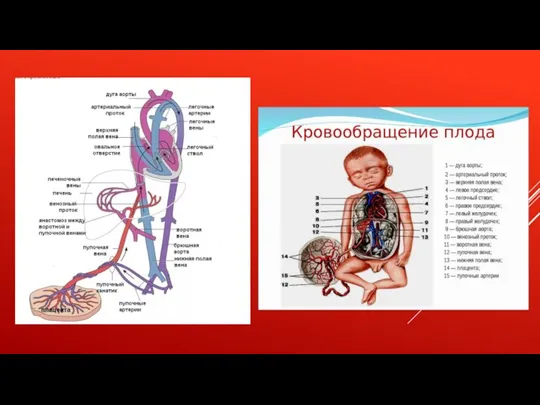

- 8. Анатомические и физиологические особенности сердечно-сосудистой системы плода Анатомические особенности сердечно-сосудистой системы плода прежде всего заключаются в

- 9. Физиологические особенности кровообращения плода важны не только с точки зрения снабжения его кислородом. Не меньшее значение

- 10. У плода насыщенная кислородом кровь поступает от плаценты по единственной пупочной вене. Примерно половина крови из

- 11. Остатки насыщенной кислородом крови из нижней полой вены, попадая в правое предсердие, смешиваются с плохо оксигенированной

- 14. Скачать презентацию

Слайд 2Формирование кровенностной системы у плода

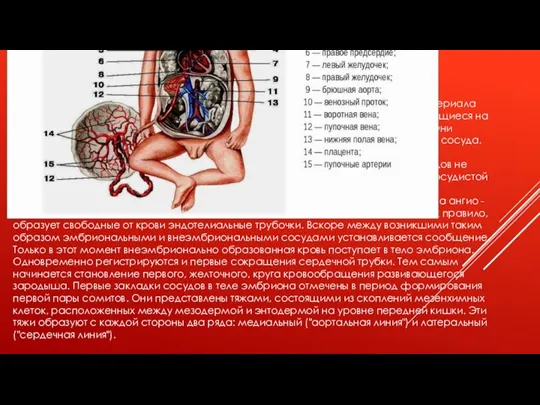

Первые кровеносные сосуды появляются вне тела эмбриона, в

Формирование кровенностной системы у плода

Первые кровеносные сосуды появляются вне тела эмбриона, в

Слайд 3Краниально эти закладки сливаются, образуя сетевидное "эндотелиальное сердце". Одновременно из мезенхимы по

Краниально эти закладки сливаются, образуя сетевидное "эндотелиальное сердце". Одновременно из мезенхимы по

Слайд 4Тем временем в области глотки происходит замыкание кишечной трубки. В связи с

Тем временем в области глотки происходит замыкание кишечной трубки. В связи с

бразовавшаяся непарная закладка сердца соединяется с дорсальной и вентральной стенками полости тела зародыша, соответственно дорсальной и вентральной брыжейками, которые в дальнейшем редуцируются (сначала редуцируется вентральная, а затем дорсальная), и сердце оказывается свободно лежащим, как бы подвешенным, на сосудах, во вторичной полости тела, в полости перикарда. Следует отметить, что наряду с широко распространенным представлением о единстве образования целомических полостей в отношении человека существует мнение о том, что образование полости перикарда происходит ранее формирования брюшной полости и независимо от нее путем слияния отдельных лакун, возникающих в мезодерме головного конца зародыша [6]. Первоначально сердце представляет собой прямую трубку, затем каудальное расширение сердечной трубки, принимающее венозные сосуды, образует венозный синус. Головной конец сердечной трубки сужен. В это время обнаруживается четкое метамерное строение сердечной трубки. Хорошо различаются метамеры, содержащие материал основных дефинитивных отделов сердца. Расположение их - обратное топографии соответствующих отделов окончательно сформированного сердца.

Слайд 5Особенности кровообращения плода в желточный, аллантоидный и плацентарный периоды

В период внутриутробного развития

Особенности кровообращения плода в желточный, аллантоидный и плацентарный периоды

В период внутриутробного развития

Желточный период развития системы кровообращения у человека очень короткий - от момента имплантации до 2-й недели жизни зародыша. Кислород и питательные вещества поступают к зародышу непосредственно через клетки трофо-бласта, которые в этот период эмбриогенеза еще не имеют сосудов. Значительная часть питательных веществ скапливается в желточном мешке, который имеет также собственные скудные запасы питательных веществ. Из желточного мешка кислород и необходимые питательные вещества по первичным кровеносным сосудам поступают к зародышу. Так осуществляется желточное кровообращение, присущее самым ранним этапам онтогенетического развития. Аллантоидное кровоообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8-й недели беременности и продолжается в течение 8 нед, т.е. до 15-16-й недели беременности

Слайд 6Аллантоидное кровоообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8-й недели беременности и продолжается

Аллантоидное кровоообращение начинает функционировать приблизительно с конца 8-й недели беременности и продолжается

Слайд 8Анатомические и физиологические особенности сердечно-сосудистой системы плода

Анатомические особенности сердечно-сосудистой системы плода прежде

Анатомические и физиологические особенности сердечно-сосудистой системы плода

Анатомические особенности сердечно-сосудистой системы плода прежде

Слайд 9Физиологические особенности кровообращения плода важны не только с точки зрения снабжения его

Физиологические особенности кровообращения плода важны не только с точки зрения снабжения его

Слайд 10У плода насыщенная кислородом кровь поступает от плаценты по единственной пупочной вене.

У плода насыщенная кислородом кровь поступает от плаценты по единственной пупочной вене.

Слайд 11Остатки насыщенной кислородом крови из нижней полой вены, попадая в правое предсердие,

Остатки насыщенной кислородом крови из нижней полой вены, попадая в правое предсердие,

All truth about AIDS How does HIV drugs works

All truth about AIDS How does HIV drugs works Распознавание сложных образов

Распознавание сложных образов Витамин А (ретинол)

Витамин А (ретинол) Класс птицы

Класс птицы Зеленая аптека. Викторина

Зеленая аптека. Викторина Презентация на тему Роль биологии в космических исследованиях

Презентация на тему Роль биологии в космических исследованиях  Физиологические механизмы зрения

Физиологические механизмы зрения Зеленый мир комнатных растений

Зеленый мир комнатных растений Обмен липидов

Обмен липидов Листья. Разновидности

Листья. Разновидности Опорно-двигательная система. Строение кости

Опорно-двигательная система. Строение кости Способы движений растений

Способы движений растений Дыхание

Дыхание Жизненный цикл клетки. Митоз

Жизненный цикл клетки. Митоз Лучевая болезнь. Патофизиология воздействия ионизирующего излучения

Лучевая болезнь. Патофизиология воздействия ионизирующего излучения Почему звенит звонок? 1 класс

Почему звенит звонок? 1 класс Органы чувств человека

Органы чувств человека Цветок толстянка. Наблюдение за прорастанием корня

Цветок толстянка. Наблюдение за прорастанием корня Полезные насекомые

Полезные насекомые Мышечная система

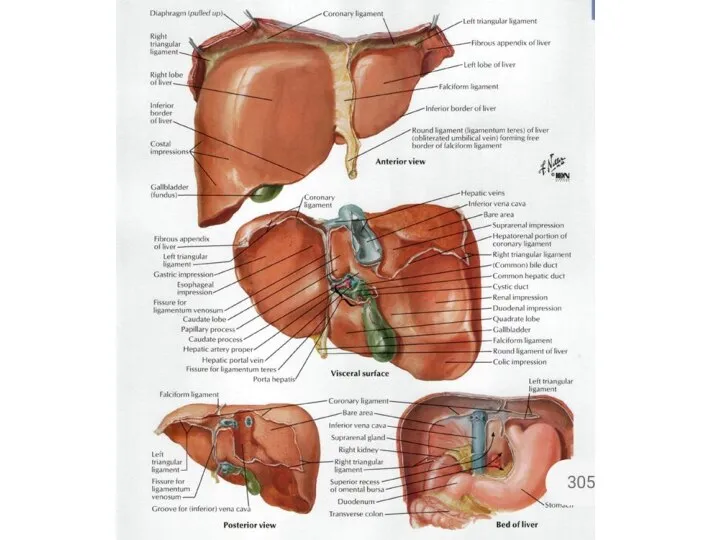

Мышечная система Анатомия печени

Анатомия печени Тип Моллюски

Тип Моллюски Садовые цветы осенью

Садовые цветы осенью Функциональная анатомия черепных нервов. Часть II

Функциональная анатомия черепных нервов. Часть II Молекулярная биология. Нуклеиновые кислоты

Молекулярная биология. Нуклеиновые кислоты Закономірності мінливості

Закономірності мінливості Организменный уровень организации жизни и его роль в природе

Организменный уровень организации жизни и его роль в природе Презентация на тему ЖИВОТНОВОДСТВО

Презентация на тему ЖИВОТНОВОДСТВО