Содержание

- 2. Критические периоды развития НС первый месяц жизни, 3 года, 7 лет 12-16 лет.

- 3. Нервные волокна Типы нервных волокон 2. Немиелинизированные (безмякотные) – не имеют миелиновой оболочки (окружены Шванновскими клетками

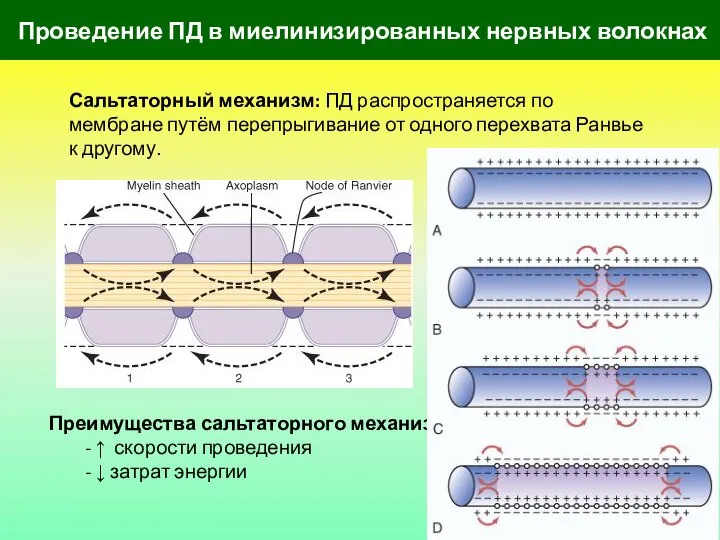

- 4. Проведение ПД в миелинизированных нервных волокнах Сальтаторный механизм: ПД распространяется по мембране путём перепрыгивание от одного

- 5. Факторы, влияющие на скорость проведения ПД 1. Диаметр волокна - ↑ диаметра увеличивает скорость проведения Причина:

- 6. Критерии структурно-функциональной зрелости мякотных и безмякотных нервных волокон увеличение толщины уменьшение проницаемости клеточной мембраны, степень миелинизации,

- 7. Химические синапсы: структура типичного химического синапса

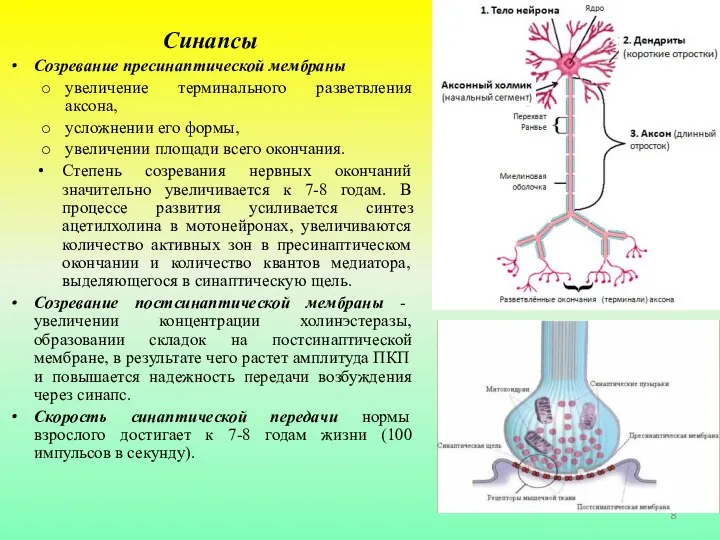

- 8. Синапсы Созревание пресинаптической мембраны увеличение терминального разветвления аксона, усложнении его формы, увеличении площади всего окончания. Степень

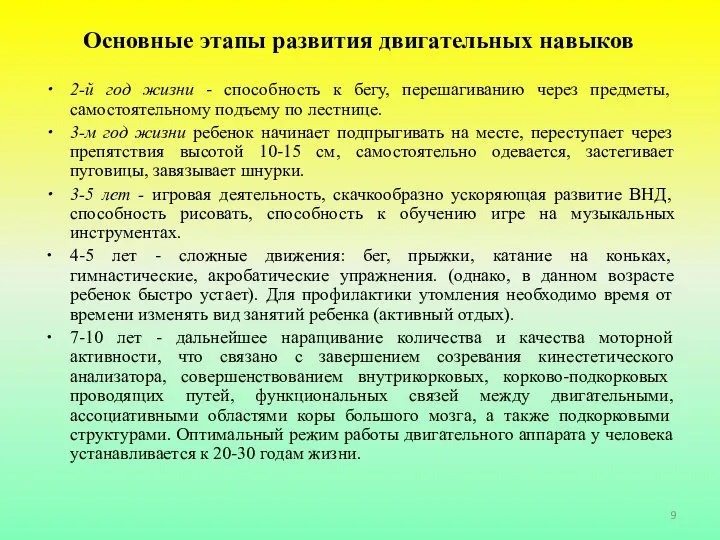

- 9. Основные этапы развития двигательных навыков 2-й год жизни - способность к бегу, перешагиванию через предметы, самостоятельному

- 10. Кортикализация и локализация функций в КБП Кортикализация функций – сформированная в процессе филогенеза человека ведущая роль

- 11. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА Характерные особенности ВНС в первые годы жизни высокая возбудимость, непостоянство вегетативных реакций, значительная

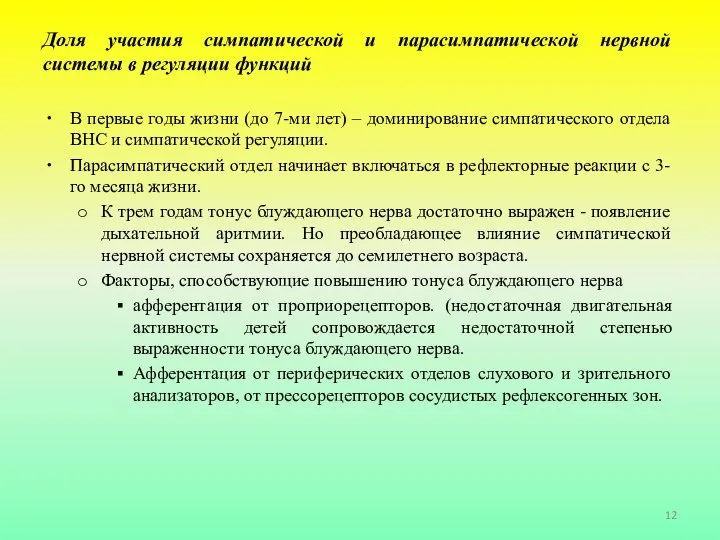

- 12. Доля участия симпатической и парасимпатической нервной системы в регуляции функций В первые годы жизни (до 7-ми

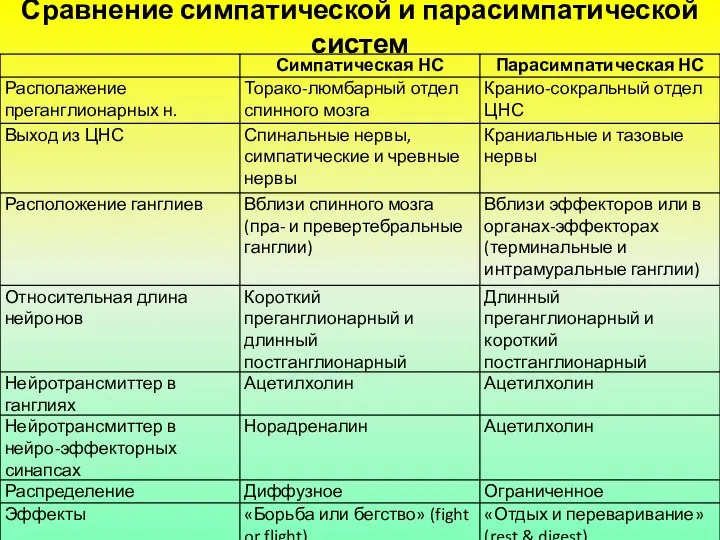

- 13. Сравнение симпатической и парасимпатической систем

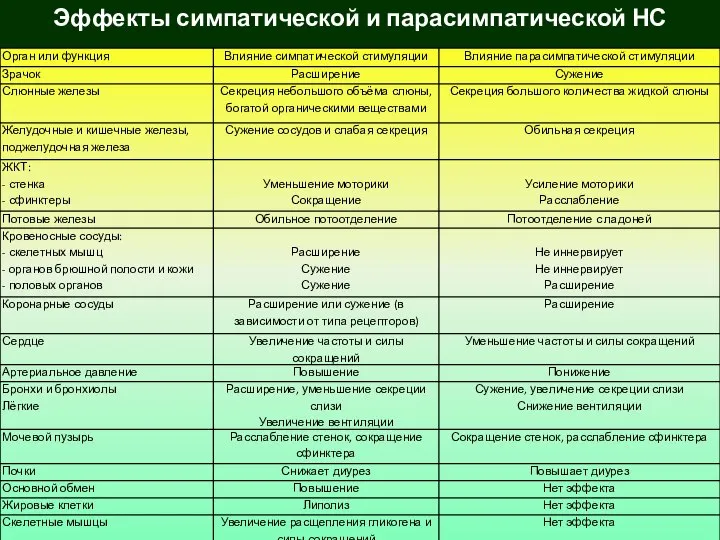

- 14. Эффекты симпатической и парасимпатической НС

- 15. Суммарные симпатические эффекты Возбуждение симпатической системы – реакция «Борьба или бегство» (fight or flight) ↓ функций,

- 16. Суммарные парасимпатические эффекты Возбуждение парасимпатической системы – реакция«Отдых и переваривание» (rest & digest) Стимуляция Слюноотделения Слёзоотделения

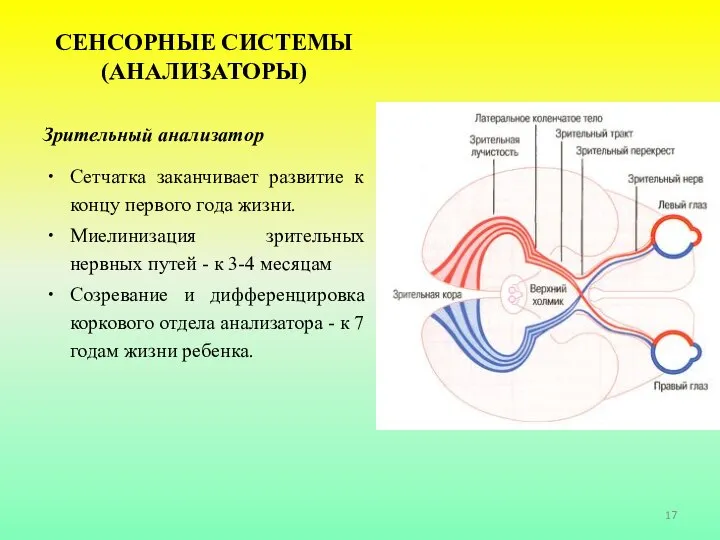

- 17. СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ (АНАЛИЗАТОРЫ) Зрительный анализатор Сетчатка заканчивает развитие к концу первого года жизни. Миелинизация зрительных нервных

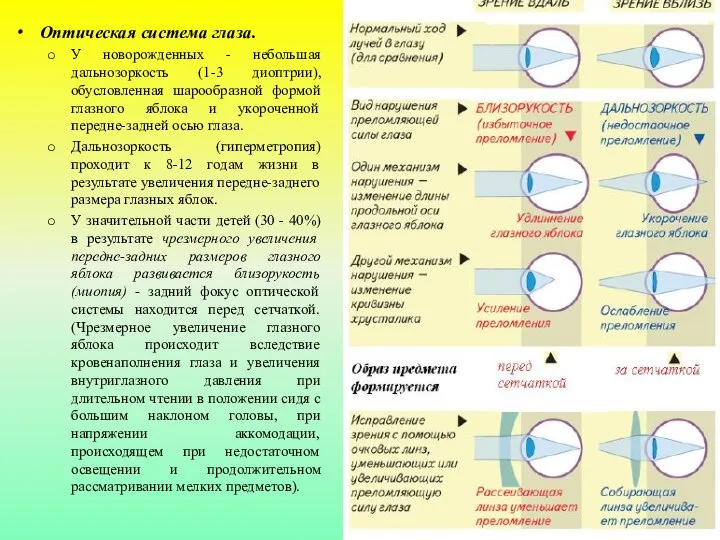

- 18. Оптическая система глаза. У новорожденных - небольшая дальнозоркость (1-3 диоптрии), обусловленная шарообразной формой глазного яблока и

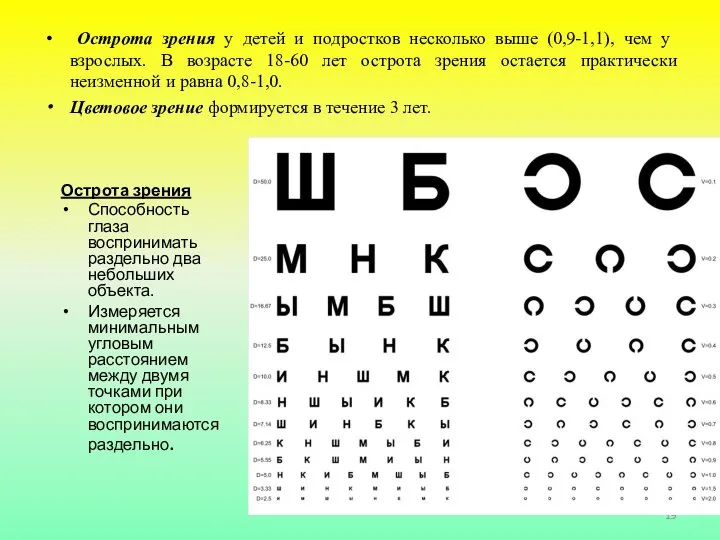

- 19. Острота зрения у детей и подростков несколько выше (0,9-1,1), чем у взрослых. В возрасте 18-60 лет

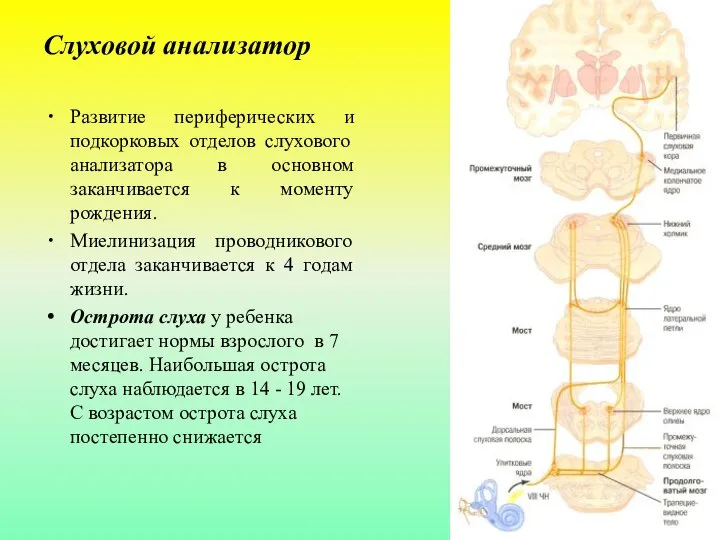

- 20. Слуховой анализатор Развитие периферических и подкорковых отделов слухового анализатора в основном заканчивается к моменту рождения. Миелинизация

- 21. Вестибулярная система Является афферентной (но не сенсорной) системой, информация от которой не достигает уровень сознания, но

- 22. Функциональная организация Полукружные каналы Расположены в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях. На одном конце имеется расширение –

- 23. Созревание вестибулярной сенсорной системы Является одной из самых древних сенсорных систем организма и в ходе онтогенеза

- 24. Двигательная сенсорная система Созревает одной из первых. Формирование проприорецепторов - начинается со 2-4 месяца внутриутробного развития

- 25. Вкусовой анализатор. В трехмесячном возрасте появляется способность дифференцировать концентрацию вкусовых раздражителей. Вкусовая чувствительность у детей школьного

- 26. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНД) Врожденные формы поведения Безусловные рефлексы - это врождённые ответные реакции организма на

- 27. Классификация в зависимости от значения витальные (жизненно важные) - обеспечивают сохранение индивида (пищевые, оборонительные, ориентировочные и

- 28. Условные рефлексы Условные рефлексы (УР) - это индивидуально приобретённые в процессе жизнедеятельности реакции организма на раздражение.

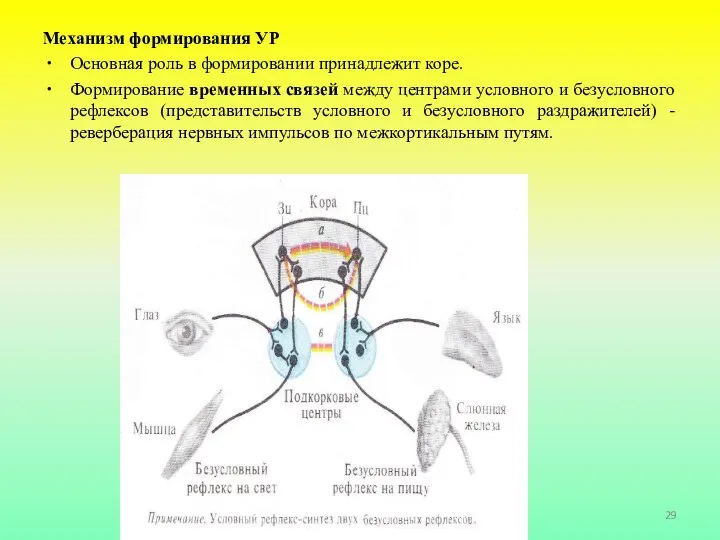

- 29. Механизм формирования УР Основная роль в формировании принадлежит коре. Формирование временных связей между центрами условного и

- 30. Безусловное и условное торможение УР Внешнее (безусловное) торможение процесс экстренного ослабления или прекращения условнорефлекторных реакций в

- 31. Условное (внутреннее) торможение (УТ) торможение УР, возникающее в результате выработки. Виды Угасательное торможение - возникает в

- 32. Ясельный период (от 1 года до 3 лет). Условнорефлекторная деятельность - выработка отдельных условных рефлексов, формированием

- 33. Возраст 3-5 лет совершенствование условнорефлекторной деятельности, увеличение числа динамических стереотипов. бурные проявления эмоций, которые имеют нестойкий

- 34. Младший школьный период (у девочек от 7 до 11 лет, у мальчиков от 7 до 13

- 35. Подростковый возраст - у мальчиков от 13 до 17 лет, у девочек от 11 до 15

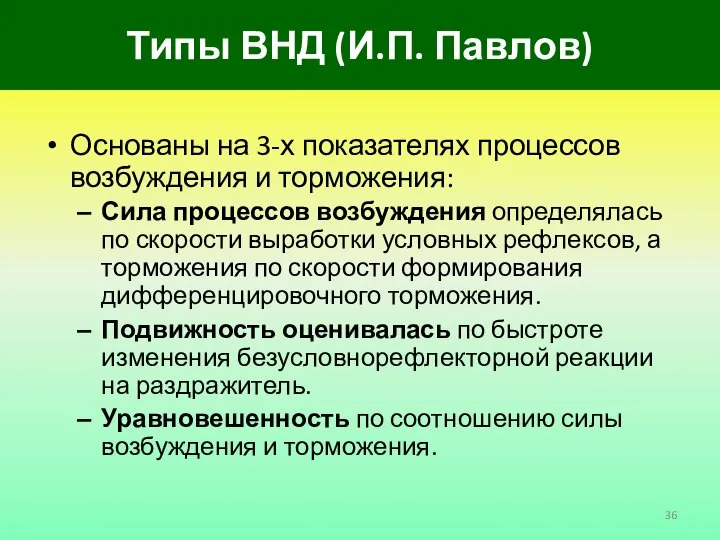

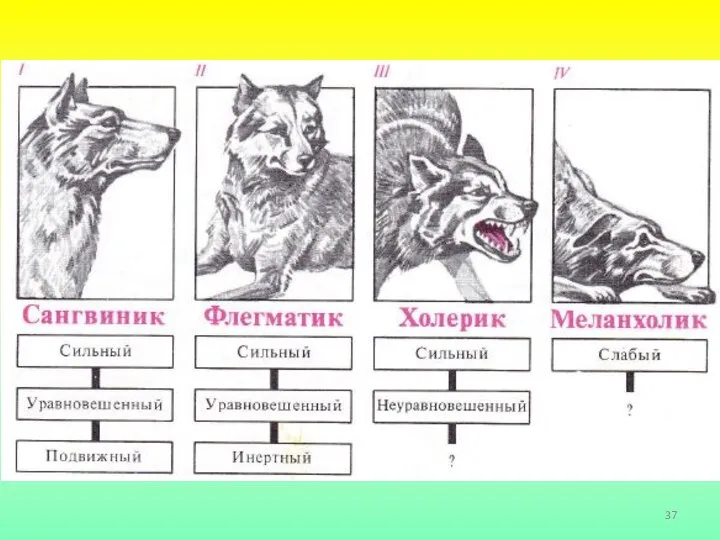

- 36. Типы ВНД (И.П. Павлов) Основаны на 3-х показателях процессов возбуждения и торможения: Сила процессов возбуждения определялась

- 38. Основные положения по формированию типологических особенностей ВНД детей. Роль генотипа дети наследуют многие свойства нервной системы

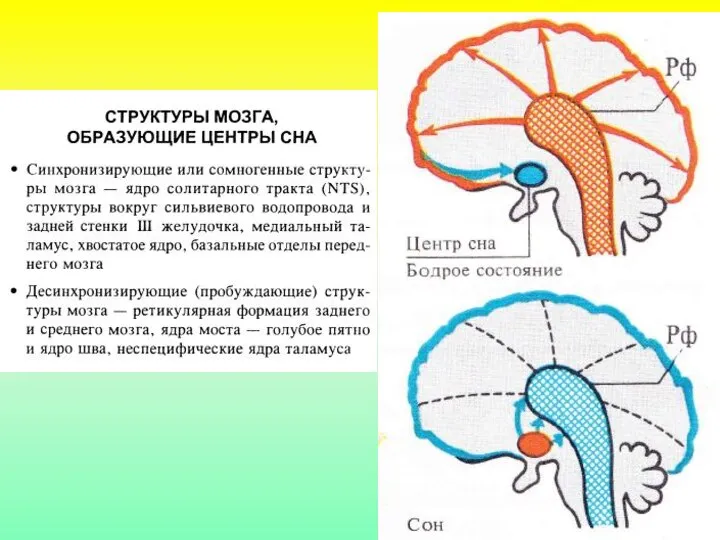

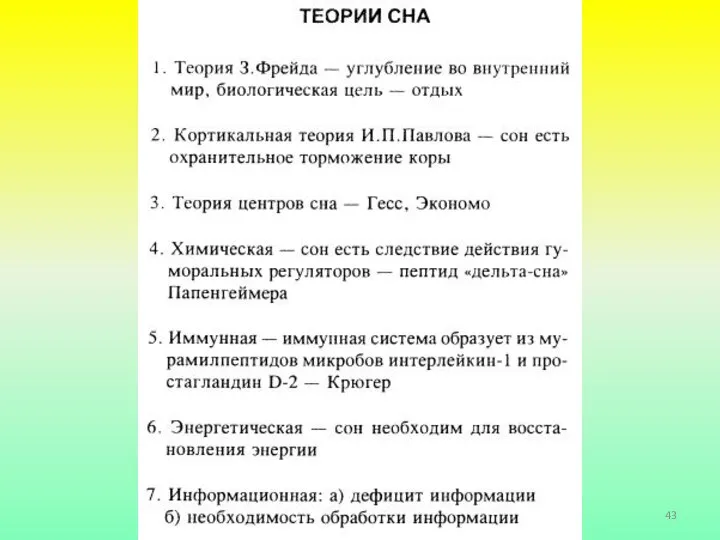

- 39. Физиологические механизмы сна. Значение сна. Теории сна Сон - это долговременное функциональное состояние, характеризующееся значительным снижением

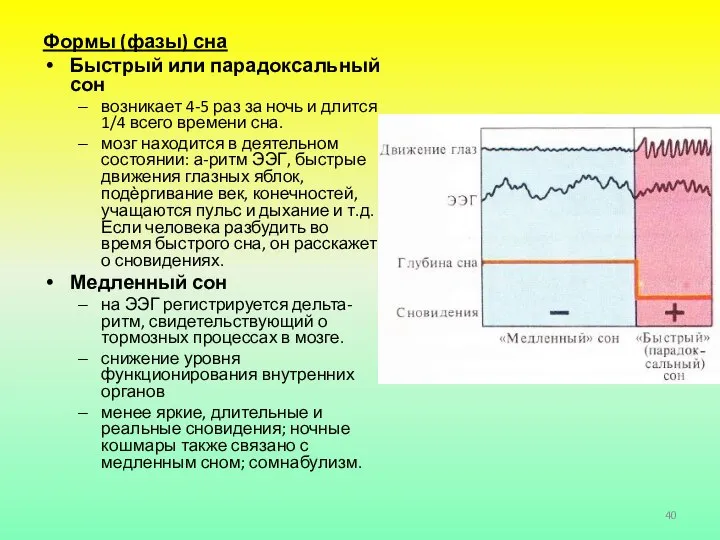

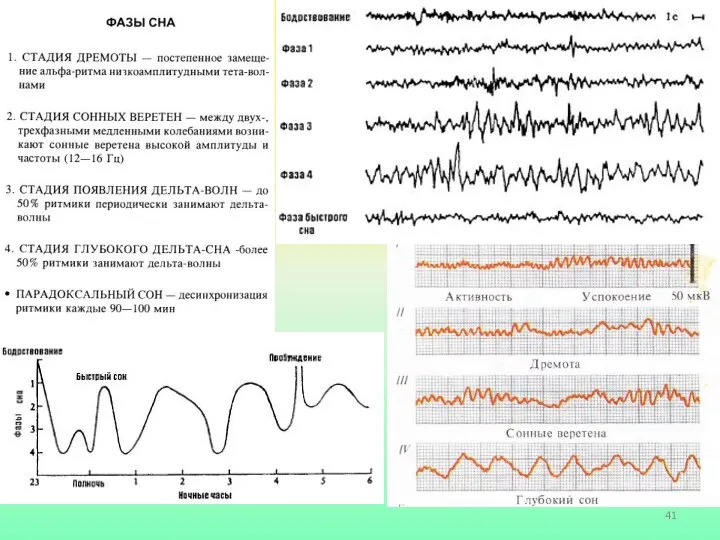

- 40. Формы (фазы) сна Быстрый или парадоксальный сон возникает 4-5 раз за ночь и длится 1/4 всего

- 44. Значение сна: очищение ЦНС от метаболитов, накопившихся в процессе бодрствования; удаление накопившейся за день ненужной информации

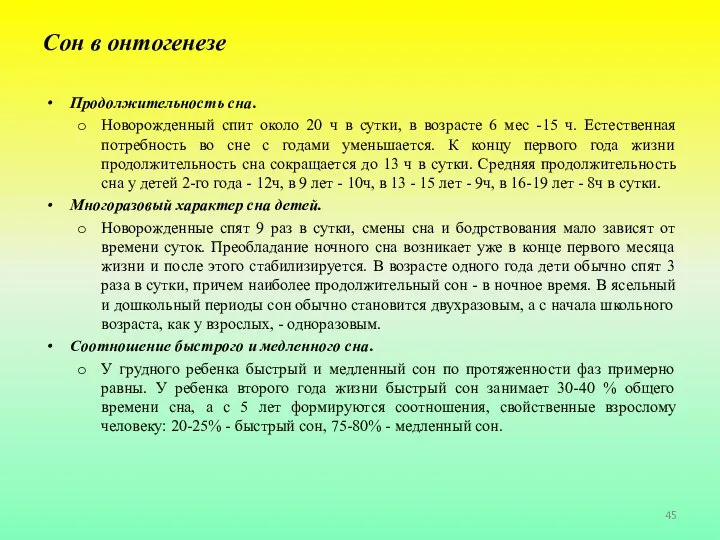

- 45. Сон в онтогенезе Продолжительность сна. Новорожденный спит около 20 ч в сутки, в возрасте 6 мес

- 46. Память Виды. Генотипическая память (врождённая) является основой безусловных рефлексов и инстинктов. Фенотипическая память хранит информацию, поступающую

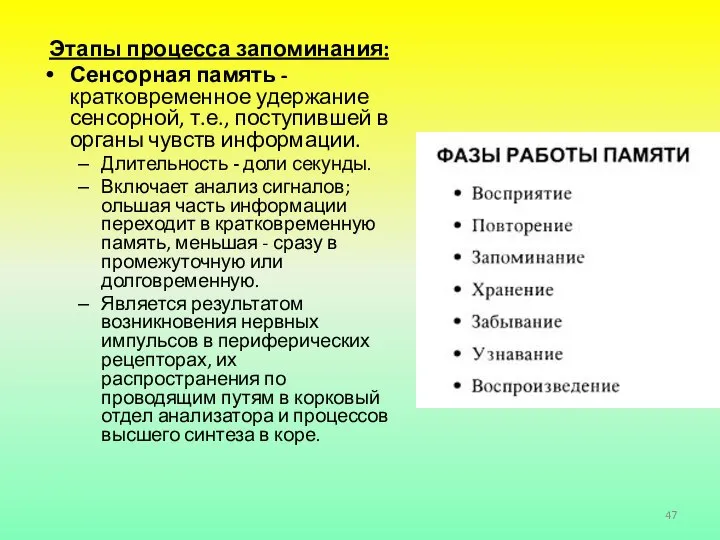

- 47. Этапы процесса запоминания: Сенсорная память - кратковременное удержание сенсорной, т.е., поступившей в органы чувств информации. Длительность

- 49. Кратковременная память. Длительность - до несколько минут. Ненужная информация удаляется, а имеющая значение переходит в промежуточную

- 50. Промежуточная память. Длительность - от нескольких десятков минут до нескольких лет. Неречевая информация из сенсорной памяти

- 51. Долговременная память. Переход информации из промежуточной памяти в долговременную осуществляется во время быстрого сна. Механизмы промежуточной

- 53. Скачать презентацию

Божья коровка. 2 часть

Божья коровка. 2 часть Звери и птицы

Звери и птицы Сложное простым языком. Оптическая система глаза

Сложное простым языком. Оптическая система глаза Неделя биологии

Неделя биологии МБ ЛК3, Тема3(2), Транскрипция

МБ ЛК3, Тема3(2), Транскрипция Үсемлекләр органик матдәләр белән ничек тукланалар?

Үсемлекләр органик матдәләр белән ничек тукланалар? Генетика

Генетика Презентация на тему МНОГООБРАЗИЕ КЛЕТОК

Презентация на тему МНОГООБРАЗИЕ КЛЕТОК  PR_mikrobiologia_1_2022

PR_mikrobiologia_1_2022 Мышцы верхних конечностей

Мышцы верхних конечностей Строение головного мозга

Строение головного мозга Первая экологическая катастрофа – уничтожение мамонтов. Антропогенез. Эволюция человека. Часть 10

Первая экологическая катастрофа – уничтожение мамонтов. Антропогенез. Эволюция человека. Часть 10 Признаки животных

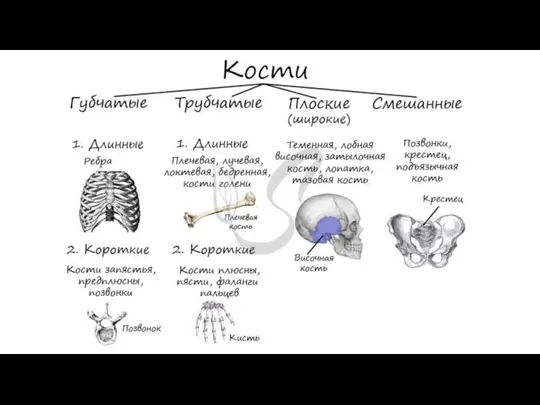

Признаки животных Строение и состав костей

Строение и состав костей Презентация на тему Строение и разнообразие растительных клеток

Презентация на тему Строение и разнообразие растительных клеток  Морфофункциональная характеристика головного мозга

Морфофункциональная характеристика головного мозга Полярный медведь

Полярный медведь 06. Биосинтез углеводов – фотосинтез

06. Биосинтез углеводов – фотосинтез Экология микроорганизмов

Экология микроорганизмов EVGENIKA_kg (2)

EVGENIKA_kg (2) Лишайники

Лишайники Анатомия человека. Принципы организации тела человека

Анатомия человека. Принципы организации тела человека Животные, занесённые в Красную книгу

Животные, занесённые в Красную книгу 20170608_ekologicheskoe_sostoyanie_vozduha_v_zapadnoy_chasti_goroda

20170608_ekologicheskoe_sostoyanie_vozduha_v_zapadnoy_chasti_goroda Наружные покровы тела человека. Кожа

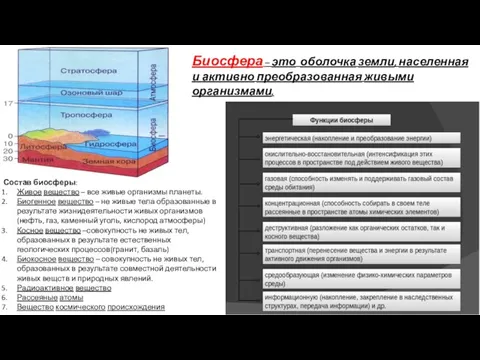

Наружные покровы тела человека. Кожа Биосфера Земли. Функции биосферы

Биосфера Земли. Функции биосферы Зима в Крыму. 3 класс

Зима в Крыму. 3 класс размножение

размножение