Содержание

- 2. 1. Предмет физиологии Физиология (от греч. physis - природа, logos – учение) – наука о закономерностях

- 3. Основные разделы современной физиологии: Общая физиология – изучает природу процессов, общих для организмов различных видов,

- 4. В курсе «В курсе «Нормальной физиологии», согласно единому государственному стандарту специальности «Лечебное дело» изучаются следующие разделы

- 5. 2.1. Морфологические методы. Исторически – это самые ранние методы, использовался уже за 700 лет до н.э.

- 6. В эксперименте на животных применяют метод самораздражения различных участков мозга: животное получает возможность посылать раздражение в

- 8. 3. Основные понятия физиологии: Функция – проявление строго специализированной деятельности органа или физиологической системы (например, функции

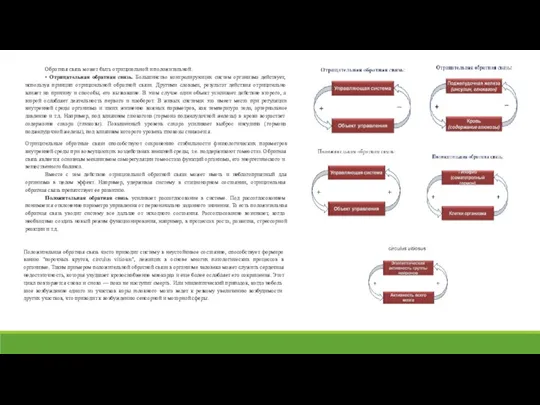

- 9. Обратная связь может быть отрицательной и положительной. • Отрицательная обратная связь. Большинство контролирующих систем организма действует,

- 10. Регуляция осуществляется множеством механизмов управления, которые принято делить на нервные и гуморальные. Нервная регуляция использует для

- 11. Функциональная система – это динамическое структурно-функциональное образование, работа всех элементов которого направлена на достижение полезного для

- 14. Скачать презентацию

Слайд 21. Предмет физиологии

Физиология (от греч. physis - природа, logos – учение) – наука

1. Предмет физиологии

Физиология (от греч. physis - природа, logos – учение) – наука

Физиология является теоретической основой всех практических медицинских дисциплин, так как без знания нормального хода физиологических процессов и характеризующих их величин, врач не может лечить больного, пытаясь восстановить ному при развившейся патологии. Физиология завершает и интегрирует общебиологическую подготовку будущего врача и предваряет начало его клинической подготовки (рис). (Вылечить – означает восстановить нарушенную функцию).

Задачей физиологии является не только установление факта, свидетельствующего о том, что происходит с той или иной функцией во время жизнедеятельности человека или животного, но, главное, выяснение с помощью каких механизмов реализуется функция, с какой целью обеспечивается данная функция в той или иной системе, органе, ткани или клетке. Речь идет, другими словами, об определении физиологического смысла функций или процессов и выяснении механизмов их регуляции. При этом уровни изучения физиологических процессов могут быть различными: организменный, системный, органный, тканевой, клеточный и субклеточный. В этих случаях соответственно изучаются функции целостного организма (поведение человека), функции отдельных систем (пищеварение, выделение), органов (печень, почки), тканей (мышечной, нервной, клеток (нейронов, лейкоцитов), а также ионные и молекулярные основы физиологических механизмов их функционирования.

Совокупность физиологических знаний подразделяют на ряд отдельных, но взаимосвязанных направлений

Слайд 3Основные разделы современной физиологии:

Общая физиология – изучает природу процессов, общих для организмов

Основные разделы современной физиологии:

Общая физиология – изучает природу процессов, общих для организмов

Частная физиология – исследует свойства отдельных тканей (мышечной, нервной и др.), органов (печени, почек, сердца и пр.), систем (система пищеварения, кровообращения, дыхания), а также физиологию отдельных классов, групп и видов животных (например, насекомых, рыб, птиц, хозяйственно полезных животных – оленей, овец, коров).

Нормальная физиология – наука о механизмах жизнедеятельности организма здорового человека.

Эндокринология - наука о строении и функции желез внутренней секреции (эндокринных желез), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желез или действия этих гормонов.

Физиология сенсорных систем

Физиология высшей нервной деятельности

Психофизиология

Физиология функциональных состояний (физиология сна, стресса и др.)

Экологическая физиология — это совокупность знаний о физиологических основах приспособлений организма к природным факторам среды и к их сложному сочетанию в различ¬ных физико-географических условиях.

Возрастная физиология - изучает особенности жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза, функции органов, систем органов и организма в целом по мере его роста и развития, своеобразие этих функций на каждом возрастном этапе.

Кибернетическая физиология изучает явления жизнедеятельности с точки зрения происходящих в организме процессов управления, системной организации и информационных процессов.

Патологическая физиология изучает закономерности возникновения и течения болезненных процессов и компенсаторно-приспособительных реакций в больном организме.

Эволюционная физиология (сравнительная физиология) исследует эволюцию функций, т. е. процесс их формирования и изменения в зависимости от внутренних и внешних факторов.

Физиология труда, спорта, авиационная физиология, космическая физиология, сравнительная физиология, экстремальная физиология, физиология адаптаций, физиология старения и др.

Слайд 4В курсе «В курсе «Нормальной физиологии», согласно единому государственному стандарту специальности «Лечебное

В курсе «В курсе «Нормальной физиологии», согласно единому государственному стандарту специальности «Лечебное

:

Физиология возбудимых тканей

Физиология нервной системы

Гуморальная регуляция физиологических функций

Физиология крови

Физиология кровообращения

Физиология дыхания

Физиология пищеварения

Физиология обмена веществ и энергии

Физиология выделения

Физиология репродуктивной системы

Физиология сенсорных систем

Физиология высшей нервной деятельности

Физиология адаптации

2. Методы исследования в современной физиологии

По выражению И.П.Павлова, физиология движется вперед благодаря совершенствованию методик. Наши сегодняшние знания базируются на весьма широком спектре методов, среди которых можно выделить:

Морфологические методы

макроанатомический

микроскопический

гистохимический

метод меченых атомов

Эксперимент (наблюдение, острый, хронический и в условиях изолированного органа)

методы деструкции, клинико-физиологических параллелей, трансплантации

фистульный метод, катетеризация

метод функционального выключения

метод раздражения

Аналитические методы

Поведенческие методы

Кибернетические методы

Слайд 52.1. Морфологические методы.

Исторически – это самые ранние методы, использовался уже за 700 лет

2.1. Морфологические методы.

Исторически – это самые ранние методы, использовался уже за 700 лет

2.2. Эксперимент.

А) Метод деструкции (разрушения или удаления). Так, для разрушения структур мозга в нужный участок вводят электрод с высоким с током высокой частоты или постоянным током, используют ультразвук (нервные клетки разрушаются от вибрации), лазерные и рентгеновские лучи, 10-20% раствор KCl, а также нейрохирургические перерезки. Естественно, на человеке метод разрушения применяется только по строгим показаниям в лечебных целях. Кроме того, возможно сопоставление нарушений функций организма с повреждениями различных образований вследствие травм, кровоизлияний, опухолей и др. (метод клинико-физиологических параллелей). В некоторых случаях орган не удаляют, а пересаживают (метод трансплантации).

Б) Фистульный метод используют для рассмотрения отдельных органов, расположенных в глубине тела и недоступных непосредственному наблюдению. Суть его в том, что один конец металлической или пластмассовой трубки вводят в полый орган (желудок, кишку, желчный пузырь), второй закрепляют на поверхности кожи. Иногда на поверхность кожи выводят собственный проток какого-нибудь органа, например, слюнной железы. Разновидностью подобного подхода может случить и методика катетеризации – в кровеносные сосуды, сердце, протоки желез вводят тонкие синтетические трубки-катетеры, которые используют и для регистрации происходящих в изучаемых органах процессов, и для введение различных фармакологических веществ и препаратов.

В) Метод функционального выключения – метод обратимого нарушения функций организма фармакологическими, температурными и др. способами.

Г) Метод раздражения

Афферентное раздражение воспринимающих структур (рецепторов) адекватными стимулами (световыми, звуковыми и т.д.)

Электростимуляция, которая бывает инвазивной (электрод вводится непосредственно в нервную структуру) и чрескожной. По месту наложения электродов выделяют периферическую и транскраниальную электростимуляцию.

Раздражение химическими и биохимическими веществами (введение ионов, пептидов, медиаторов, аминокислот и др.).

Слайд 6В эксперименте на животных применяют метод самораздражения различных участков мозга: животное получает

В эксперименте на животных применяют метод самораздражения различных участков мозга: животное получает

Принято различать следующие формы проведения физиологического эксперимента: эксперимент-наблюдение, острый, хронический и в условиях изолированного органа. Эксперимент-наблюдение предполагает изучение физиологической функции в условиях, близких к естественным. Острый эксперимент обычно непродолжителен. В этом случае наркотизированное и обездвиженное животное вскрывают для проведения искусственной изоляции органов и тканей, иссечения и стимуляции различных нервов, регистрации электрических потенциалов, введения лекарственных препаратов и т. д. (показ).

Хронический эксперимент требует специальной подготовки в виде определенно направленных хирургических операций и использования животного в опыте только после того, как оно оправится от хирургического вмешательства. В хроническом эксперименте применяют такие методические приемы, как наложение фистул, гетерогенные нервно-сосудистые анастомозы, пересадки различных органов, вживление электродов и т. д. Следует также заметить, что лишь в условиях хронического эксперимента возможно изучение сложных форм поведения с использованием методики условных рефлексов, различных инструментальных методик, телестимуляции и телеметрии. Условия хронического опыта, позволяющие наблюдать животное на протяжении недель, месяцев и даже лет, создают возможности неоднократного повторения на нем исследования, значительно повышая таким образом достоверность проводимых наблюдений.

Функции отдельных органов изучают как в целостном организме, так и после их извлечения. В последнем случае извлеченному органу прежде всего создают необходимые условия: температуру, влажность или подачу специальных питательных растворов через сосуды изолированного органа (метод перфузии). Подобные условия необходимы по преимуществу для микрофизиологических экспериментов, когда в качестве объекта используют отдельную мышечную, нервную или другую клетку.

Слайд 83. Основные понятия физиологии:

Функция – проявление строго специализированной деятельности органа или физиологической

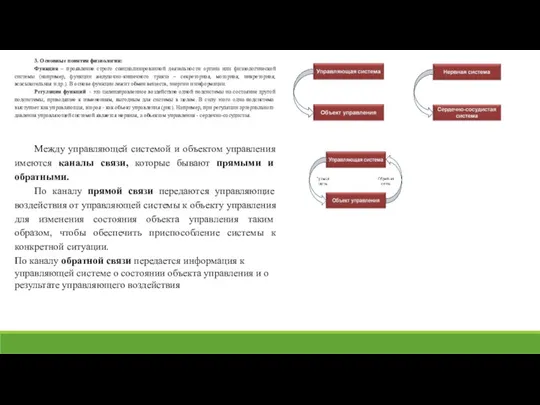

3. Основные понятия физиологии:

Функция – проявление строго специализированной деятельности органа или физиологической

Регуляция функций - это целенаправленное воздействие одной подсистемы на состояние другой подсистемы, приводящее к изменениям, выгодным для системы в целом. В силу этого одна подсистема выступает как управляющая, вторая - как объект управления (рис). Например, при регуляции артериального давления управляющей системой является нервная, а объектом управления - сердечно-сосудистая.

Между управляющей системой и объектом управления имеются каналы связи, которые бывают прямыми и обратными.

По каналу прямой связи передаются управляющие воздействия от управляющей системы к объекту управления для изменения состояния объекта управления таким образом, чтобы обеспечить приспособление системы к конкретной ситуации.

По каналу обратной связи передается информация к управляющей системе о состоянии объекта управления и о результате управляющего воздействия

Слайд 9Обратная связь может быть отрицательной и положительной.

• Отрицательная обратная связь. Большинство контролирующих

Обратная связь может быть отрицательной и положительной.

• Отрицательная обратная связь. Большинство контролирующих

Отрицательные обратные связи способствуют сохранению стабильности физиологических параметров внутренней среды при возмущающих воздействиях внешней среды, т.е. поддерживают гомеостаз. Обратная связь является основным механизмом саморегуляции гомеостаза функций организма, его энергетического и вещественного баланса.

Вместе с тем действие отрицательной обратной связи может иметь и неблагоприятный для организма в целом эффект. Например, удерживая систему в стационарном состоянии, отрицательная обратная связь препятствует ее развитию.

Положительная обратная связь усиливает рассогласование в системе. Под рассогласованием понимается отклонение параметра управления от первоначально заданного значения. То есть положительная обратная связь уводит систему все дальше от исходного состояния. Рассогласование возникает, когда необходимо создать новый режим функционирования, например, в процессах роста, развития, стрессорной реакции и т.д.

Положительная обратная связь часто приводит систему в неустойчивое состояние, способствует формированию "порочных кругов, circulus vitiosus", лежащих в основе многих патологических процессов в организме. Таким примером положительной обратной связи в организме человека может служить сердечная недостаточность, которая ухудшает кровоснабжение миокарда и еще более ослабляет его сокращения. Этот цикл повторяется снова и снова — пока не наступит смерть. Или эпилептический припадок, когда небольшое возбуждение одного из участков коры головного мозга ведет к резкому увеличению возбудимости других участков, что приводит к возбуждению сенсорной и моторной сферы.

Слайд 10Регуляция осуществляется множеством механизмов управления, которые принято делить на нервные и гуморальные.

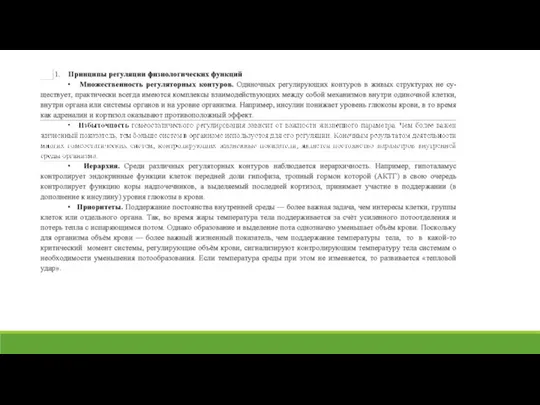

Регуляция осуществляется множеством механизмов управления, которые принято делить на нервные и гуморальные.

Нервная регуляция использует для передачи и переработки информации структуры нервной системы (нейроны). Информация передается в виде импульсов электрических потенциалов. Она обеспечивает быструю и направленную передачу сигналов, без затухания и потери энергии обусловлена свойствами проводящих возбуждения структур, преимущественно состоянием их мембран.

Гуморальная регуляция представляет собой способ передачи регулирующей информации к эффекторам через жидкую внутреннюю среду организма (кровь, лимфу, цереброспинальную, тканевую и клеточную жидкость) с помощью молекул химических веществ, выделяемых клетками или специализированными тканями и органами. Этот вид регуляции жизнедеятельности может обеспечивать как относительно автономный местный обмен информацией об особенностях метаболизма и функций клеток и тканей, так и системный эфферентный канал информационной связи, находящейся в большей или меньшей зависимости от нервных процессов восприятия и переработки информации о состоянии внешней и внутренней среды.

При всем многообразии механизмов нервной и гуморальной регуляции в реальных живых системах они, как правило, не представлены в чистом виде, а являются частями единой нейро-гуморальной системы регуляции физиологических функций, деление которой на нервный и гуморальный компоненты весьма условно. Вместе с тем организм является сложнейшей иерархически упорядоченной системой, и регуляция его деятельности носит системный характер, т.е. не определяется простой арифметической суммой составляющих его элементов, а проявляется перестройкой всей совокупности взаимоотношений и взаимосвязей внутри системы. Очевидно, что механизмы реализации системного принципа регуляции весьма сложны и разнообразны, особенно принимая во внимание динамичность, то есть постоянную изменчивость организации и функций живой системы.

Так, регуляция жизнедеятельности высших животных в условиях низкой температуры окружающей среды не может быть сведена только к нейрогуморальным реакциям поддержания температуры тела. Динамическая перестройка метаболизма и функций затрагивает все без исключения органы и физиологические системы организма, меняется и характер питания, и образ жизни, и поведение. Изменения затрагивают не только биологическую, но и социальную сущность живой системы. Сенсорные, двигательные и ассоциативные системы мозга в совокупности с центральными аппаратами регуляции висцеральных функций и эндокринной системой обеспечивают системность регуляции жизнедеятельности с целью оптимального ее приспособления к условиям среды.

Наиболее полно отразить регуляторные процессы в организме позволяет теория функциональных систем П.К.Анохина.

Слайд 11Функциональная система – это динамическое структурно-функциональное образование, работа всех элементов которого направлена

Функциональная система – это динамическое структурно-функциональное образование, работа всех элементов которого направлена

Функциональная система включает:

нервные центры, позволяющие не только оценивать состояние внешней и внутренней среды организма, но и формировать, реализовывать и контролировать программу процессов регуляции;

полезный для организма приспособительный результат. Специальные рецепторы постоянно оценивают этот результат, направляя информацию в нервные центры по каналам обратной связи;

механизмы регуляции – гуморальные, вегетативные и поведенческие с обязательным участием в регуляторных процессах метаболических реакций.

Скелет

Скелет Углеводы. Липиды. Роль в жизнедеятельности клетки

Углеводы. Липиды. Роль в жизнедеятельности клетки Папоротники, хвощи, плауны

Папоротники, хвощи, плауны Элжур. Ткани

Элжур. Ткани Влияние различных факторов на рост и развитие растений кукурузы

Влияние различных факторов на рост и развитие растений кукурузы Перелетные птицы

Перелетные птицы Органы высших растений

Органы высших растений Цитологические основы наследственности

Цитологические основы наследственности Энергетические кислоты. АТФ

Энергетические кислоты. АТФ Гипотезы о происхождения жизни

Гипотезы о происхождения жизни Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека Строение грибов

Строение грибов Презентация на тему ТИП ИГЛОКОЖИЕ

Презентация на тему ТИП ИГЛОКОЖИЕ  Движение крови по сосудам

Движение крови по сосудам Митоз и мейоз в микрофотографиях и рисунках

Митоз и мейоз в микрофотографиях и рисунках Почвенные бактерии

Почвенные бактерии Техническая энтомология

Техническая энтомология Царство Грибы

Царство Грибы Память. Понятие памяти. Физиологическая основа памяти. Процессы памяти: запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение

Память. Понятие памяти. Физиологическая основа памяти. Процессы памяти: запоминание, сохранение, забывание, воспроизведение Животные динозавры

Животные динозавры Презентация на тему ДИНОЗАВРЫ

Презентация на тему ДИНОЗАВРЫ  Презентация на тему Класс птицы (7 класс)

Презентация на тему Класс птицы (7 класс)  Эукариоты. Строение Эукариота

Эукариоты. Строение Эукариота Биология и история

Биология и история Жизнь организмов в морях и океанах

Жизнь организмов в морях и океанах Знакомство с птицами парка

Знакомство с птицами парка Бактерии

Бактерии Растительный организм и его особенности

Растительный организм и его особенности