Содержание

- 2. Горох (лат. Písum) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae). Научная классификация Домен: Эукариоты Царство: Растения

- 3. Ботаническое описание Виды рода Горох — однолетние травы со слабыми вьющимися стеблями. Листья перистые и заканчиваются

- 4. Горох – самый распространенный из всех бобовых. Все сорта делятся на две группы: сахарные и лущильные.

- 5. В настоящее время в мировых генбанках продовольственных зерновых бобовых культур сохраняется более 900 тыс. образцов или

- 6. Различают 3 типа коллекций культурных растений и их диких сородичей Базовые коллекции - стратегические, длительно хранящиеся

- 7. Ко-коллекции (core collections) созданы для улучшенной оценки пользовательных коллекций, которые включают только ограниченное число образцов. В

- 8. С точки зрения селекционера генетические ресурсы можно разбить на 3 типа: а) Ресурсы генбанков. Этот тип

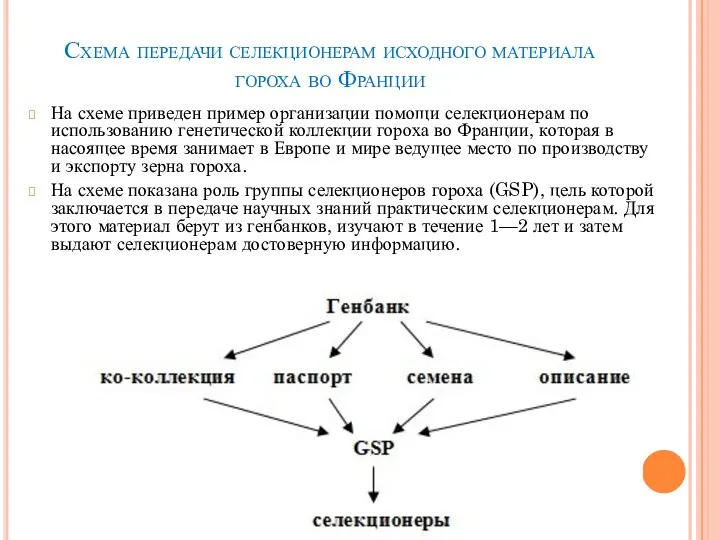

- 9. Схема передачи селекционерам исходного материала гороха во Франции На схеме приведен пример организации помощи селекционерам по

- 10. Ежегодно пополняется генофонд Национального центра генетических ресурсов растений Украины, созданный в 1995 году при институте растениеводства

- 11. Производство гороха в мире постоянно растет. "Горохова революция", которая состоялась в ряде стран Европейского Союза, в

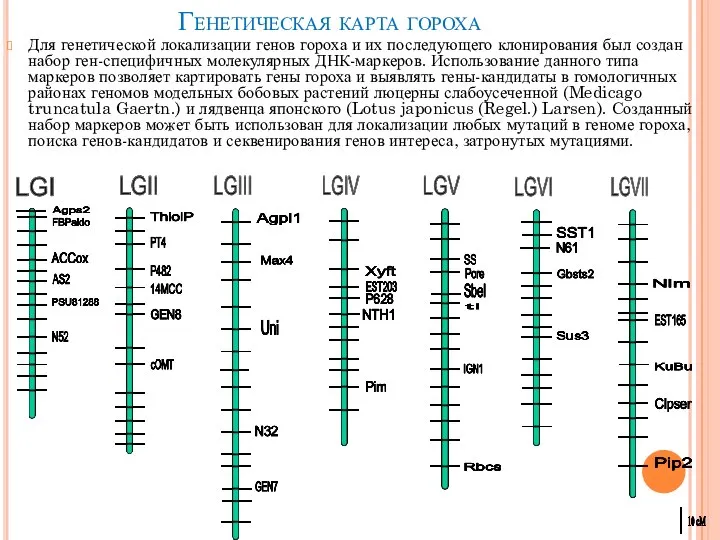

- 12. Генетическая карта гороха Для генетической локализации генов гороха и их последующего клонирования был создан набор ген-специфичных

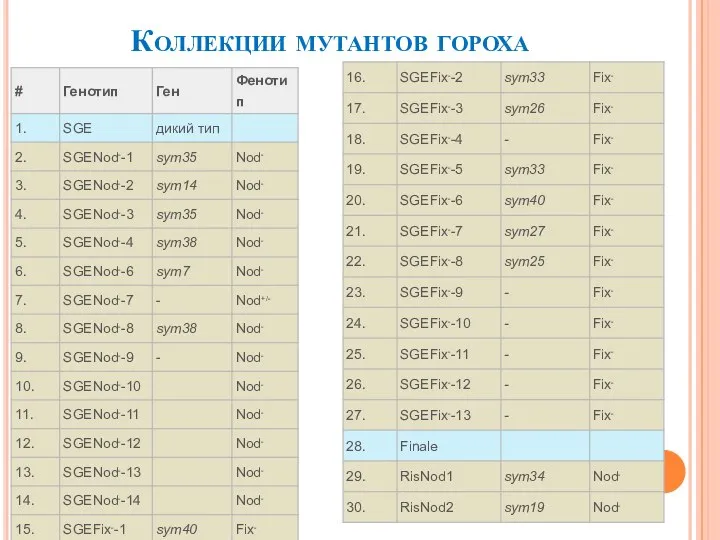

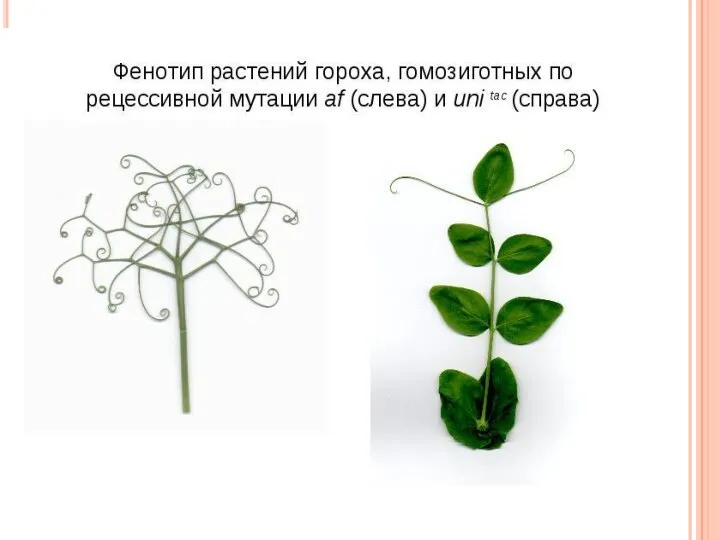

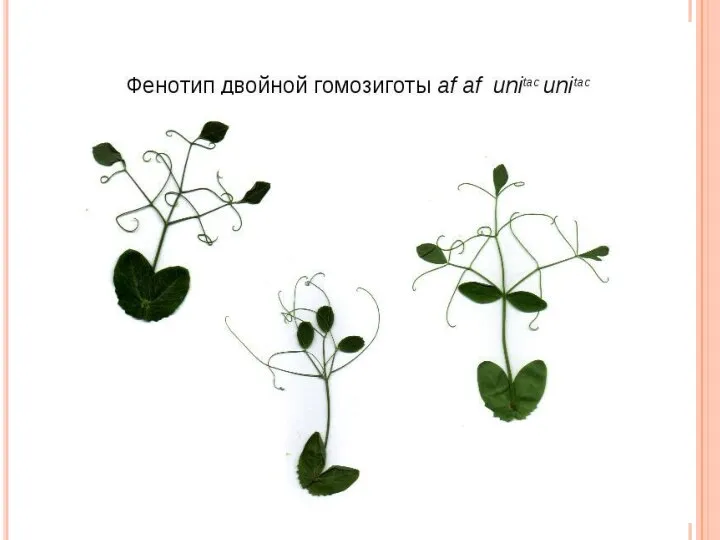

- 13. Коллекции мутантов гороха

- 16. Роль гена Pssym40 в регуляции развития арбускулярной микоризы и его взаимодействие с другими регуляторными генами гороха

- 17. Проведены скрещивания новой серии симбиотических мутантов с исходной линией SGE и проанализированы по фенотипу потомство F1

- 18. В результате анализа была предположена относительная независимость выполнения генетических программ инфекции и развития тканей клубенька при

- 19. У гороха посевного описан мутант SGECdt (cdt), характеризующийся повышенным уровнем накопления кадмия и устойчивостью к данному

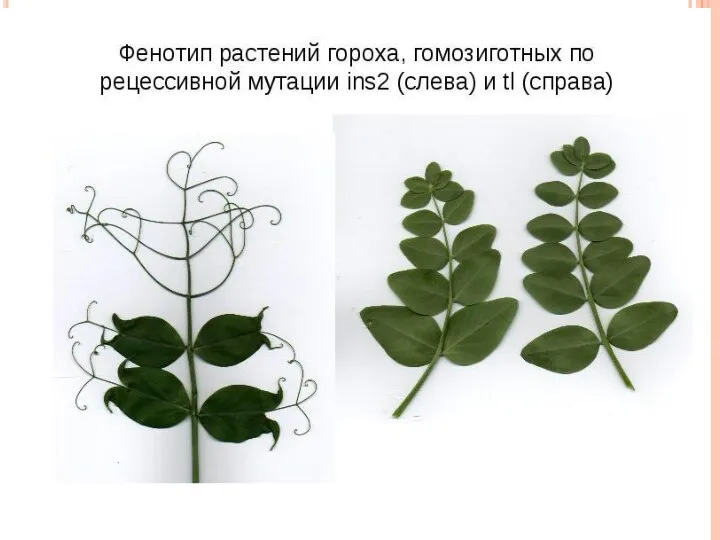

- 20. Мутация у гороха Pisum L. в локусе Тl Получен новый мутант гороха с многократно непарноперистым типом

- 30. Скачать презентацию

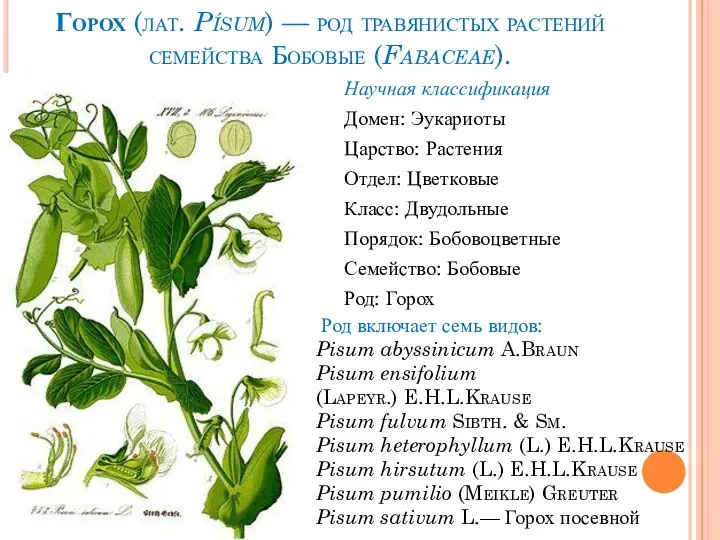

Слайд 2Горох (лат. Písum) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae).

Научная классификация

Домен: Эукариоты

Царство: Растения

Отдел: Цветковые

Класс: Двудольные

Порядок: Бобовоцветные

Семейство: Бобовые

Род: Горох

Род включает семь видов:

Pisum abyssinicum A.Braun

Pisum ensifolium (Lapeyr.) E.H.L.Krause

Pisum fulvum Sibth. & Sm.

Pisum

Горох (лат. Písum) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae).

Научная классификация

Домен: Эукариоты

Царство: Растения

Отдел: Цветковые

Класс: Двудольные

Порядок: Бобовоцветные

Семейство: Бобовые

Род: Горох

Род включает семь видов:

Pisum abyssinicum A.Braun

Pisum ensifolium (Lapeyr.) E.H.L.Krause

Pisum fulvum Sibth. & Sm.

Pisum

Pisum hirsutum (L.) E.H.L.Krause

Pisum pumilio (Meikle) Greuter

Pisum sativum L.— Горох посевной

Слайд 3Ботаническое описание

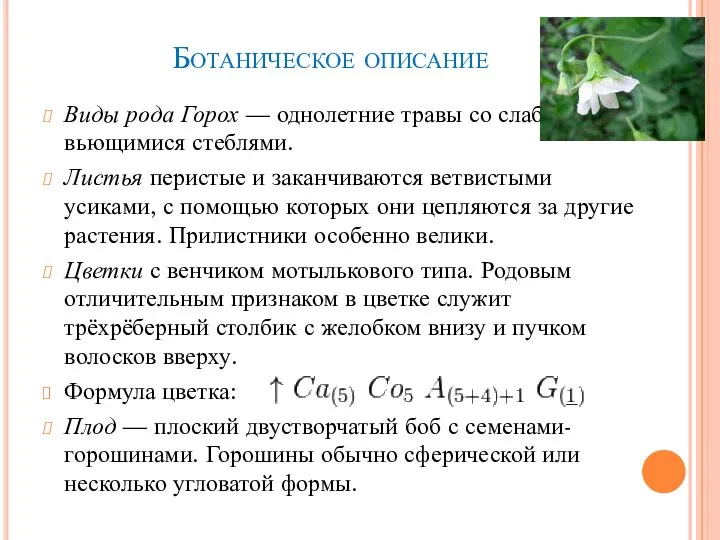

Виды рода Горох — однолетние травы со слабыми вьющимися стеблями.

Листья перистые и заканчиваются ветвистыми усиками, с

Ботаническое описание

Виды рода Горох — однолетние травы со слабыми вьющимися стеблями.

Листья перистые и заканчиваются ветвистыми усиками, с

Цветки с венчиком мотылькового типа. Родовым отличительным признаком в цветке служит трёхрёберный столбик с желобком внизу и пучком волосков вверху.

Формула цветка:

Плод — плоский двустворчатый боб с семенами-горошинами. Горошины обычно сферической или несколько угловатой формы.

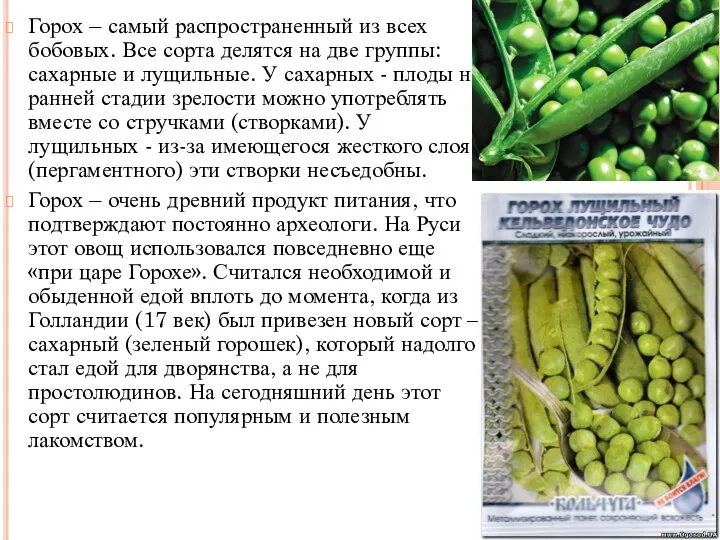

Слайд 4Горох – самый распространенный из всех бобовых. Все сорта делятся на две

Горох – самый распространенный из всех бобовых. Все сорта делятся на две

Горох – очень древний продукт питания, что подтверждают постоянно археологи. На Руси этот овощ использовался повседневно еще «при царе Горохе». Считался необходимой и обыденной едой вплоть до момента, когда из Голландии (17 век) был привезен новый сорт – сахарный (зеленый горошек), который надолго стал едой для дворянства, а не для простолюдинов. На сегодняшний день этот сорт считается популярным и полезным лакомством.

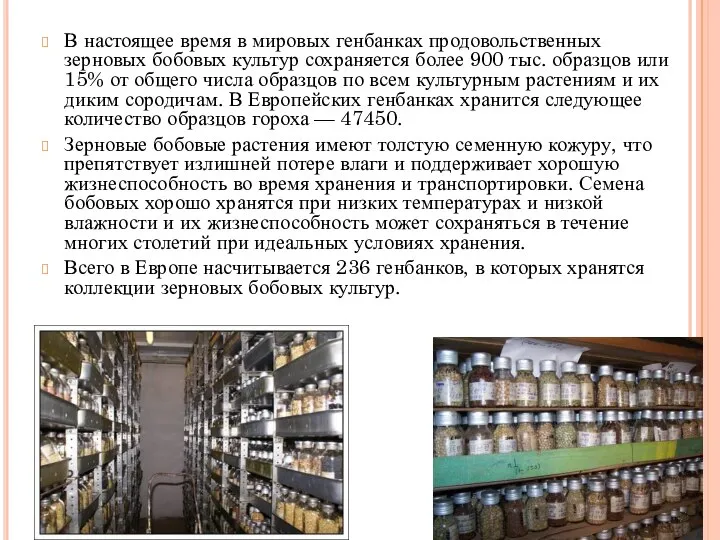

Слайд 5В настоящее время в мировых генбанках продовольственных зерновых бобовых культур сохраняется более 900

В настоящее время в мировых генбанках продовольственных зерновых бобовых культур сохраняется более 900

Зерновые бобовые растения имеют толстую семенную кожуру, что препятствует излишней потере влаги и поддерживает хорошую жизнеспособность во время хранения и транспортировки. Семена бобовых хорошо хранятся при низких температурах и низкой влажности и их жизнеспособность может сохраняться в течение многих столетий при идеальных условиях хранения.

Всего в Европе насчитывается 236 генбанков, в которых хранятся коллекции зерновых бобовых культур.

Слайд 6Различают 3 типа коллекций культурных растений и их диких сородичей

Базовые коллекции -

Различают 3 типа коллекций культурных растений и их диких сородичей

Базовые коллекции -

Активные коллекции в целом поддерживаются при умеренных сроках хранения при температуре < 4°С и относительной влажности 15%. Их принципиальная роль — удовлетворение спроса на материал, поступающий из базовой коллекции. Здесь проводится работа по характеристике образцов для удовлетворения требований селекционеров или научно-исследовательских групп. Эта работа требует междисциплинарного подхода; она охватывает изучение коллекции, интегрированную в фундаментальные и прикладные научные программы.

Рабочие коллекции являются краткосрочными и создаются для специфических групп пользователей (селекционеры и специализированные исследовательские группы). Неспециализированный обычный спрос из нее не удовлетворяется.

Слайд 7Ко-коллекции

(core collections) созданы для улучшенной оценки пользовательных коллекций, которые включают только

Ко-коллекции

(core collections) созданы для улучшенной оценки пользовательных коллекций, которые включают только

Число образцов, входящих в специализированную группу ко-коллекции, зависит от их характеристик. Например, специализированная генетическая коллекция гороха в этом институте поддерживается внутри главной коллекции и включает в себя всего 330 генетических линий, регистрируемых в качестве доноров определенных аллелей с перечнем генов гороха. Таким образом, ко-коллекции являются надежным источником специфических аллелей для генетического анализа сцепления генов, тестов на аллелизм и других исследований.

Слайд 8С точки зрения селекционера генетические ресурсы можно разбить на 3 типа:

а) Ресурсы генбанков. Этот

С точки зрения селекционера генетические ресурсы можно разбить на 3 типа:

а) Ресурсы генбанков. Этот

б) Коллекции селекционные включают все материалы, созданные селекционером путем гибридизации и полученные из генбанков. Они хорошо изучены, включают специфические признаки и более приближены к культурному типу. Этот тип коллекции в наибольшей степени используется селекционером и требует большой работы по ее созданию и поддержанию.

в) Культурные сорта очень легко интегрировать в селекционные программы и на их основе в короткие сроки создавать сорта с улучшенными признаками, хотя при этом в сильной степени сужается генетическое разнообразие. Этот тип материала чаще всего используется селекционерами по экономическим причинам, т. к. краткосрочные селекционные программы финансируются в первую очередь.

Слайд 9Схема передачи селекционерам исходного материала гороха во Франции

На схеме приведен пример организации

Схема передачи селекционерам исходного материала гороха во Франции

На схеме приведен пример организации

На схеме показана роль группы селекционеров гороха (GSP), цель которой заключается в передаче научных знаний практическим селекционерам. Для этого материал берут из генбанков, изучают в течение 1—2 лет и затем выдают селекционерам достоверную информацию.

Слайд 10Ежегодно пополняется генофонд Национального центра генетических ресурсов растений Украины, созданный в 1995 году при институте

Ежегодно пополняется генофонд Национального центра генетических ресурсов растений Украины, созданный в 1995 году при институте

Слайд 11Производство гороха в мире постоянно растет. "Горохова революция", которая состоялась в ряде

Производство гороха в мире постоянно растет. "Горохова революция", которая состоялась в ряде

Следует отметить, что в связи с глобальным потеплением климата, зоны Степи и Левобережной Лесостепи Украины возникают более аридных (сухими) и неблагоприятными для выращивания гороха, площади и производство которого в последние несколько лет в этих регионах резко сократились.

Слайд 12Генетическая карта гороха

Для генетической локализации генов гороха и их последующего клонирования был

Генетическая карта гороха

Для генетической локализации генов гороха и их последующего клонирования был

Слайд 13Коллекции мутантов гороха

Коллекции мутантов гороха

Слайд 16Роль гена Pssym40 в регуляции развития арбускулярной микоризы и его взаимодействие с

Роль гена Pssym40 в регуляции развития арбускулярной микоризы и его взаимодействие с

Мутанты гороха по генам Pssym33 и Pssym40 имеют нарушения образования азотфиксирующих клубеньков, а растения линий SGEFix"-2 (Pssym33) и SGEFix"-l (Pssym40), кроме того, характеризуются нарушениями развития, но не функционирования арбускулярной микоризы (AM). Выяснено, что гены гороха Pssym33 и Pssym40 контролируют две последовательные стадии образования бобово-ризобиального симбиоза, причем мутация в гене Pssym33 блокирует этот процесс на более ранней стадии. Взаимодействие симбиотических генов гороха Pssym33 и Pssym40 в ходе развития AM симбиоза было охарактеризовано с использованием двойного симбиотического мутанта RBT3 (Pssym33, Pssym40).

Слайд 17Проведены скрещивания новой серии симбиотических мутантов с исходной линией SGE и проанализированы

Проведены скрещивания новой серии симбиотических мутантов с исходной линией SGE и проанализированы

1) блоки кортикальных клеточных делений (Ccd-)и колонизации скрученных корневых волосков (Crh-) у мутантов RisNod14 (sym7) и SGENod--6 (sym7),

2) блоки кортикальных клеточных делений (Ccd-) и инициации роста инфекционных нитей (Iti-) у мутантов SGENod--1 (sym35), SGENod--2 (sym14), SGENod--3 (sym35), RisNod8 (sym35),

3) блоки роста инфекционной нити в клетке корневого волоска (Ith-) и развития клубеньковой меристемы у мутантов RisNod4 (sym37), SGENod--4 (sym38), SGENod--8 (sym38), RisFixF (sym38),

4) блоки роста инфекционной нити в кортексе корня (Itr-) и развития клубенькового примордия (Npd-) у мутантов RisNod1 (sym34), RisNod23 (sym34).

Слайд 18В результате анализа была предположена относительная независимость выполнения генетических программ инфекции и

В результате анализа была предположена относительная независимость выполнения генетических программ инфекции и

Слайд 19У гороха посевного описан мутант SGECdt (cdt), характеризующийся повышенным уровнем накопления кадмия

У гороха посевного описан мутант SGECdt (cdt), характеризующийся повышенным уровнем накопления кадмия

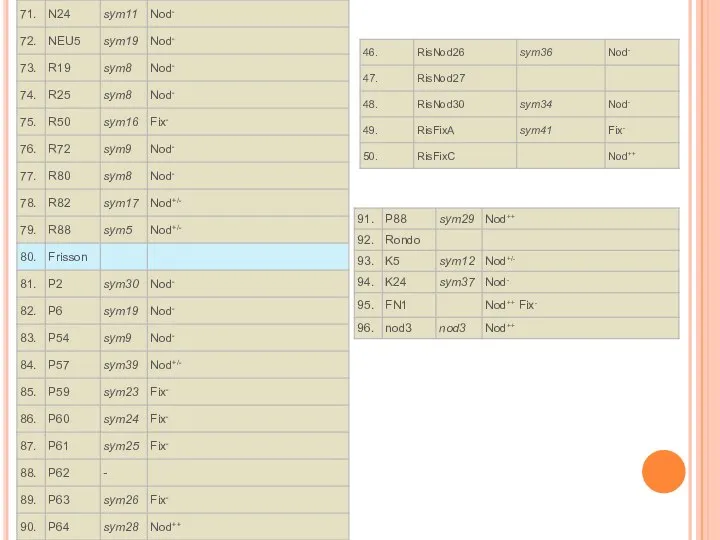

Проведен химический мутагенез лабораторной линии гороха SGE с использованием этилметансульфоната. При анализе 425 семей (2069 растений) поколения М2 было отобрано 45 потенциальных симбиотических мутантов, из них 30 мутантов, формирующих неэффективные клубеньки (фенотип Fix-), 13 мутантов, неспособных формировать клубеньки (фенотип Nod-) и 2 мутанта, формирующих единичные клубеньки (фенотип Nod+/-). Для 1 Nod- и 5 Fix- мутантов было показано моногенное наследование и рецессивное проявление мутантных признаков. Для Fix- мутанта SGEFix--9 показано присутствие дополнительной мутации, приводящей к фенотипу Nod+/-. Комплементационный анализ показал, что мутантный фенотип линии SGEFix--5 определяется мутацией в гене sym33, линии SGEFix--6 - в гене sym40, линии SGEFix--7 - в гене sym27, и линии SGEFix--8 - в гене sym25.

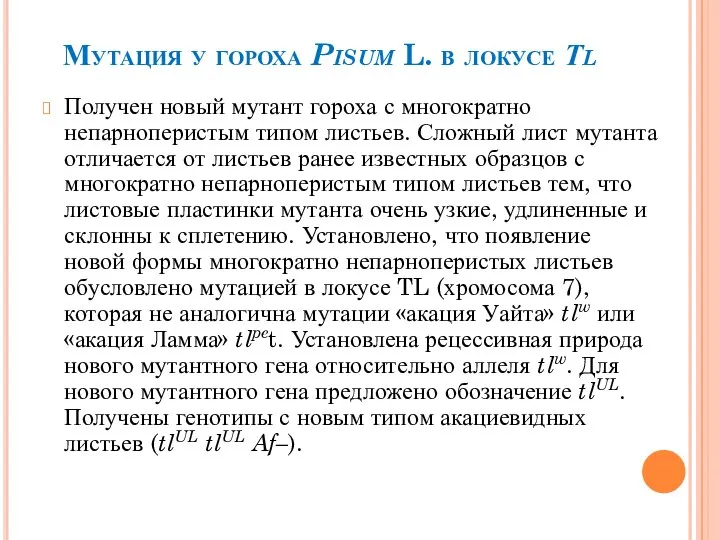

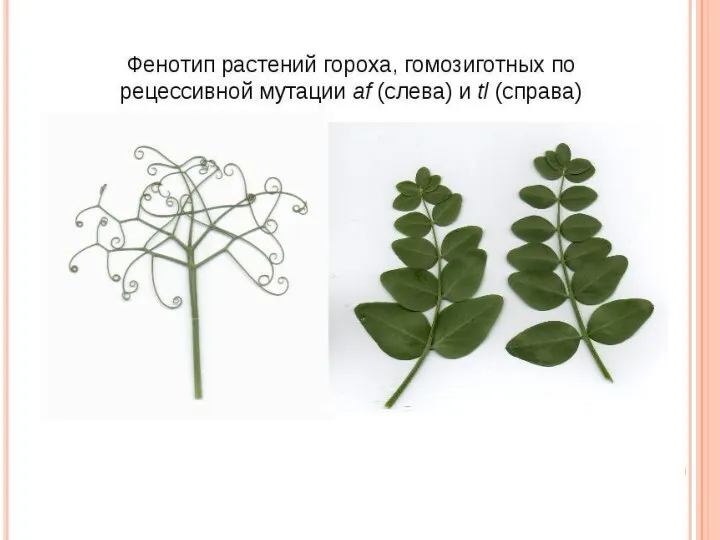

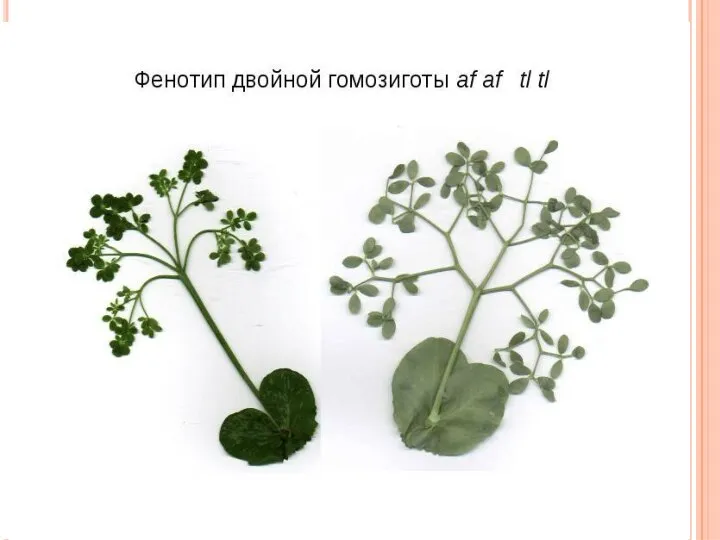

Слайд 20Мутация у гороха Pisum L. в локусе Тl

Получен новый мутант гороха с

Мутация у гороха Pisum L. в локусе Тl

Получен новый мутант гороха с

Презентация на тему Строение головного мозга

Презентация на тему Строение головного мозга  Новые виды рыб

Новые виды рыб El mundo vegetal

El mundo vegetal Позвоночный столб

Позвоночный столб Презентация на тему Бесполое и половое размножение организмов

Презентация на тему Бесполое и половое размножение организмов  изолируйся

изолируйся Гуминовые кислоты: их образование, свойства и значение в почвообразовнии и плодородии почв

Гуминовые кислоты: их образование, свойства и значение в почвообразовнии и плодородии почв Звуки в лесу

Звуки в лесу Современные методы психогенетики

Современные методы психогенетики Механические ткани. Колленхима

Механические ткани. Колленхима Презентация на тему Строение и разнообразие растительных клеток

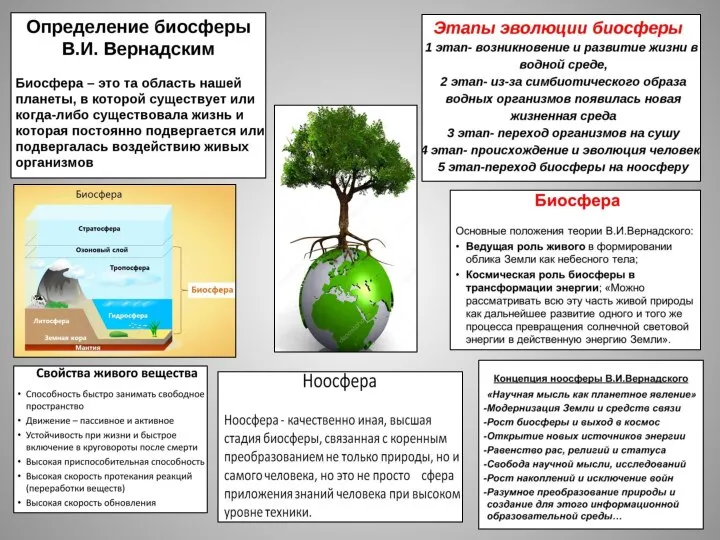

Презентация на тему Строение и разнообразие растительных клеток  Биосфера. Определение

Биосфера. Определение Строение черепа

Строение черепа Вирусы

Вирусы Вид и его критерии. 11 класс

Вид и его критерии. 11 класс Многообразие живых организмов. Урок 1

Многообразие живых организмов. Урок 1 Презентация на тему Вода – чудо природы

Презентация на тему Вода – чудо природы  Методы регистрации клеточного цикла

Методы регистрации клеточного цикла Оценка взаимоотношения между видами методом расчета коэффициента сопряженности

Оценка взаимоотношения между видами методом расчета коэффициента сопряженности Сурепка. Дикая редька

Сурепка. Дикая редька Презентация на тему Дары Старого и Нового света (6 класс)

Презентация на тему Дары Старого и Нового света (6 класс)  Ваши права и обязанности

Ваши права и обязанности Общая характеристика грибов

Общая характеристика грибов МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ

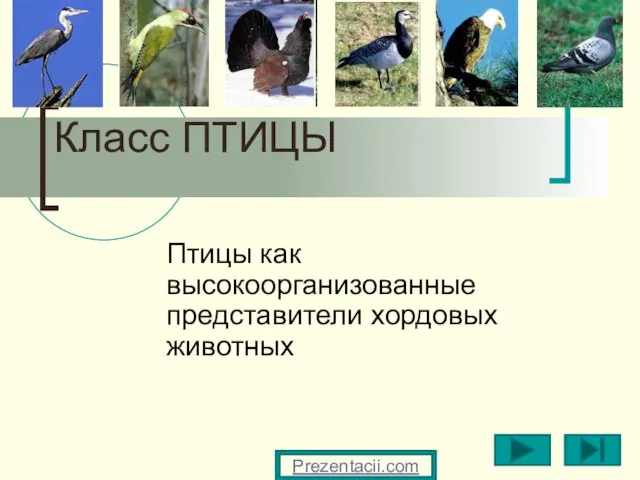

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ Презентация на тему Класс Птицы

Презентация на тему Класс Птицы  Презентация на тему Тип Кольчатые черви 7 класс

Презентация на тему Тип Кольчатые черви 7 класс  Куры. 3 класс

Куры. 3 класс Перенос веществ в организме позвоночных животных

Перенос веществ в организме позвоночных животных