Содержание

- 2. Бурятия Административное деление В Бурятии 6 городов, 21 административный район, 29 посёлков городского типа и 614

- 3. Область удалена от морей и океанов. Расстояние от Улан-Удэ до Тихого океана - 3500 км. С

- 4. Бурятия Озеро Байкал Озеро в южной части Восточной Сибири, в Бурятской и Иркутской области. Площадь 31,5

- 5. Бурятия Баргузинский заповедник заповедник в Бурятии, расположенный на западных склонах Баргузинского хребта на высотах до 2840

- 6. Бурятия (достопримечательности) Выстота-7,7 м, ширина-4,5 м, вес-42 т Самое крупное изображение вождя в мире! Скульптура «Мать

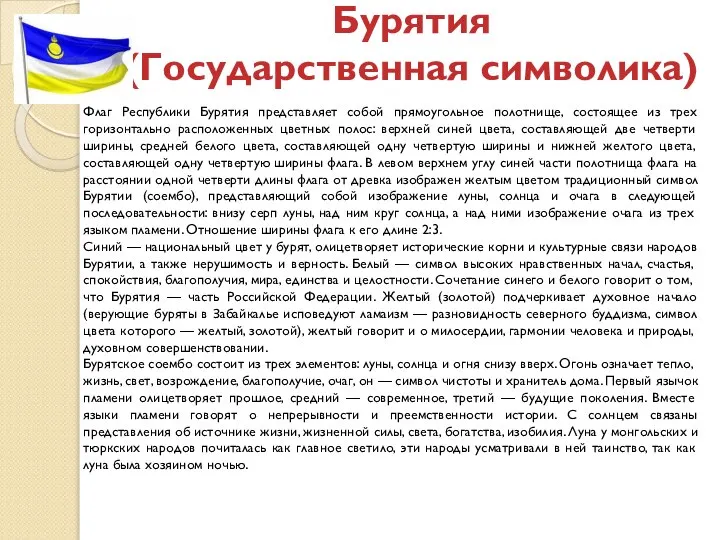

- 7. Бурятия (Государственная символика) Флаг Республики Бурятия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтально расположенных цветных

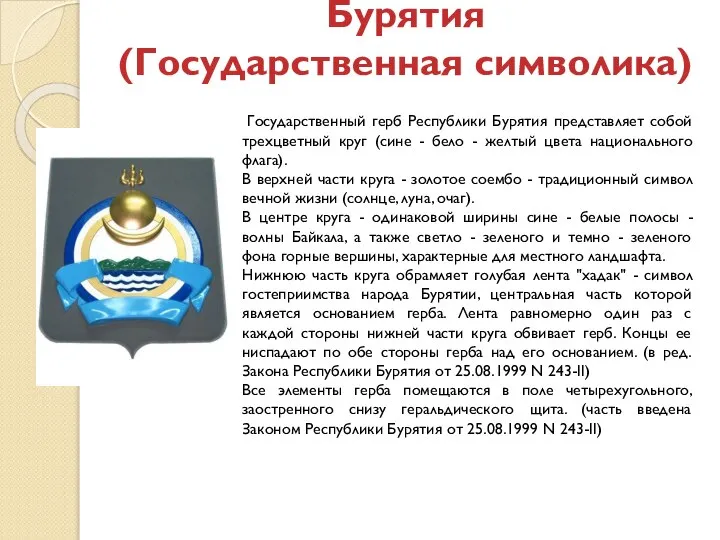

- 8. Бурятия (Государственная символика) Государственный герб Республики Бурятия представляет собой трехцветный круг (сине - бело - желтый

- 9. Численность населения республики по данным Росстата составляет 973 860чел. (2014). Плотность населения — 2,77 чел./км2 (2014).

- 10. Бурятия (Население) Коренными жителями республики являются русские, эвенки и буряты. Буряты являются-титульной нацией. Население республики при

- 11. р. Селенга

- 12. Первые города Верхнеудинск Троицкосавск Селенгинск Мысовск

- 13. Бурят-Монгольская АССР Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика Бурятская АССР — автономная республика в составе РСФСР с

- 14. Бурятия ( Классификация коренного населения-субэтносы) БУРЯТЫ Булагаты Эхириты Хоринцы Хонгодоры Селегнинские буряты Сартулы Цонголы Табангуты

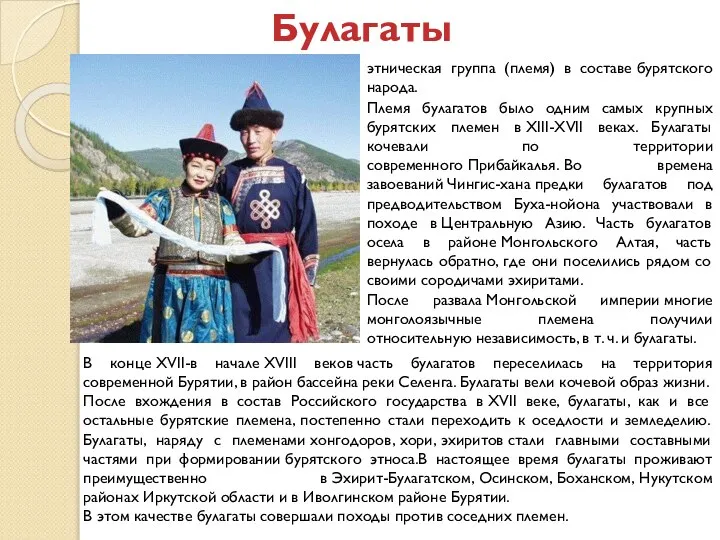

- 15. Булагаты этническая группа (племя) в составе бурятского народа. Племя булагатов было одним самых крупных бурятских племен

- 16. Верования Духовная культура бурят многогранна — наследие империй и государств кочевников, союзов племен охотников. Видение о

- 17. Одежда

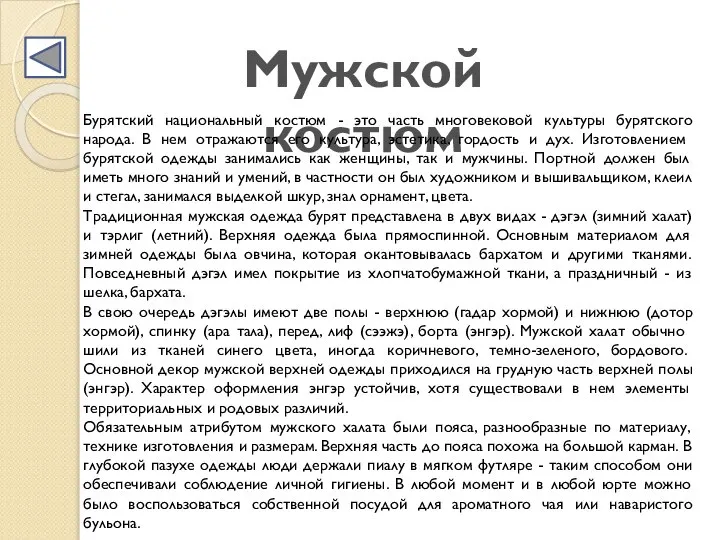

- 18. Мужской костюм Бурятский национальный костюм - это часть многовековой культуры бурятского народа. В нем отражаются его

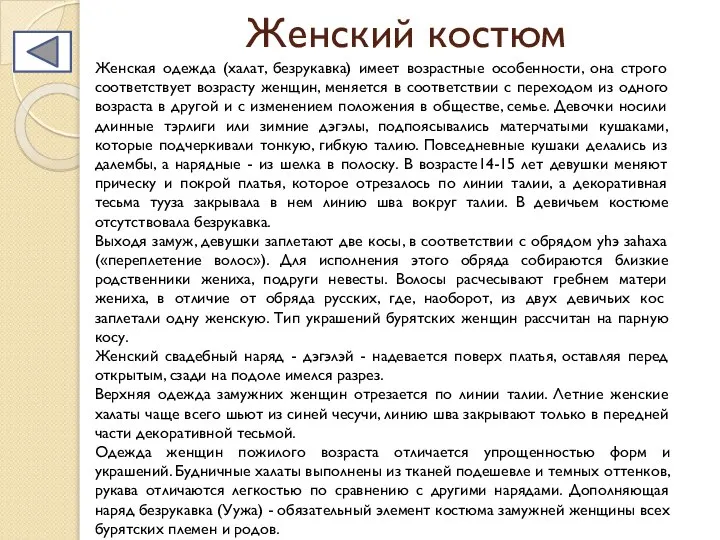

- 19. Женский костюм Женская одежда (халат, безрукавка) имеет возрастные особенности, она строго соответствует возрасту женщин, меняется в

- 20. Женский костюм Существует уужа двух видов - короткая и длиннополая. Короткая безрукавка (эсэгын уужа) заканчивается на

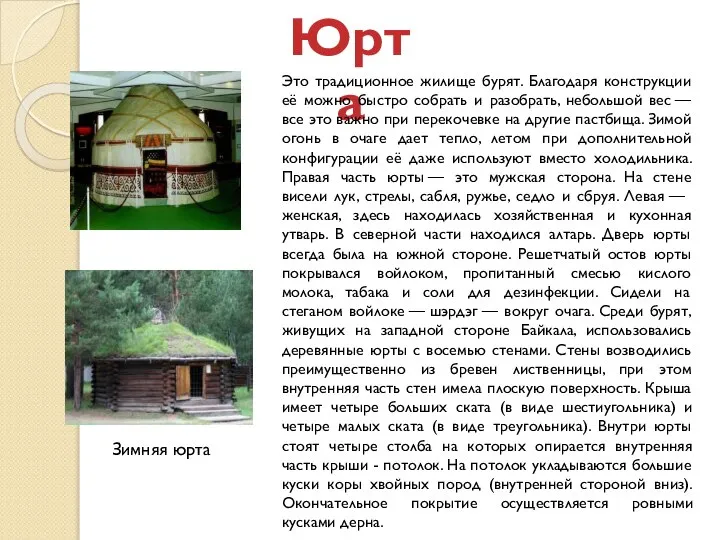

- 21. Юрта Это традиционное жилище бурят. Благодаря конструкции её можно быстро собрать и разобрать, небольшой вес —

- 22. Традиции (семейные ценности) осподствующей формой семьи являлась индивидуальная моногамная семья, которая включала главу семейства, его жену,

- 23. Традиции (свадебные обряды) Во избежание расходов по калыму иногда прибегали к обычаю “андалята” – обмену, заключавшему

- 24. Традиции Погребально–поминальные обычаи и традиции Формы погребения у этнических групп бурят были разные. На месте погребения

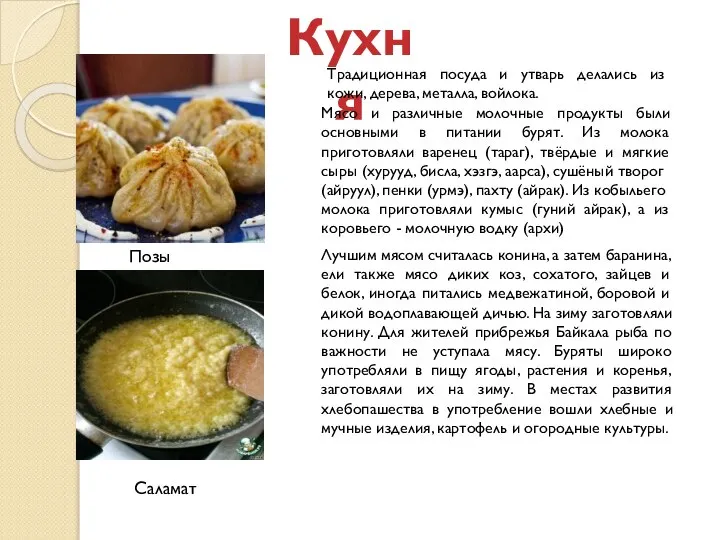

- 25. Кухня Позы Традиционная посуда и утварь делались из кожи, дерева, металла, войлока. Мясо и различные молочные

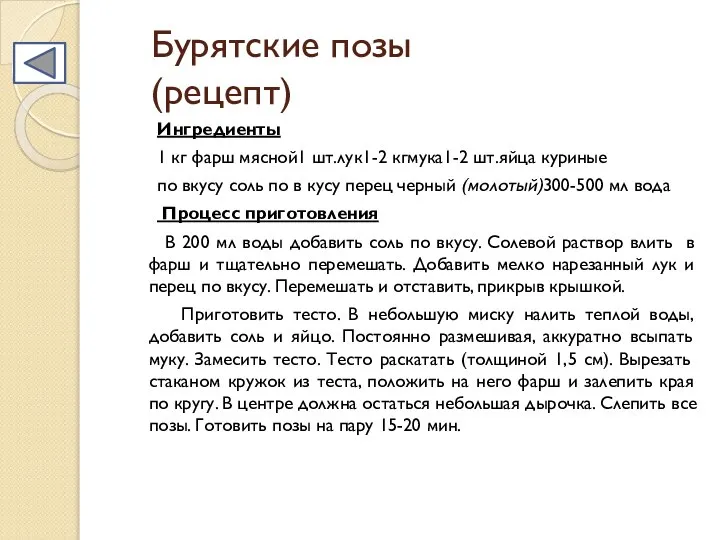

- 26. Бурятские позы (рецепт) Ингредиенты 1 кг фарш мясной1 шт.лук1-2 кгмука1-2 шт.яйца куриные по вкусу соль по

- 27. Саламат (рецепт) Саламат, приготовленный из сметаны и мучнистой массы из высушенных корней различных съедобных растений, а

- 29. Скачать презентацию

Слайд 2Бурятия

Административное деление

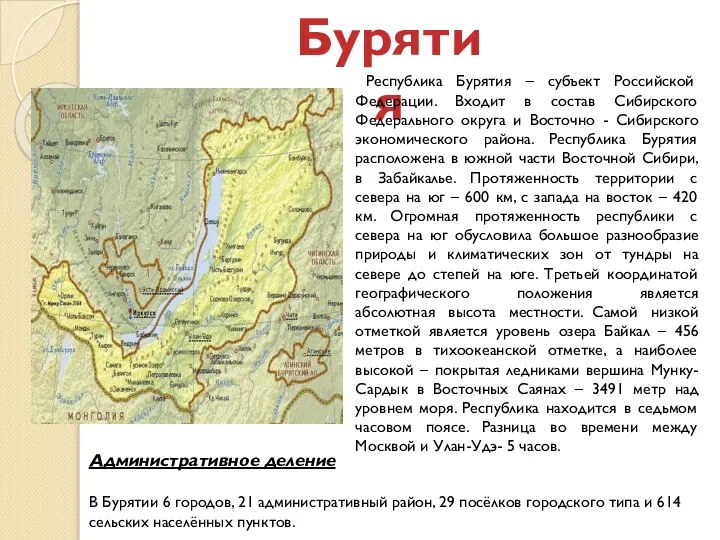

В Бурятии 6 городов, 21 административный район, 29 посёлков городского типа

Бурятия

Административное деление В Бурятии 6 городов, 21 административный район, 29 посёлков городского типа

Республика Бурятия – субъект Российской Федерации. Входит в состав Сибирского Федерального округа и Восточно - Сибирского экономического района. Республика Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, в Забайкалье. Протяженность территории с севера на юг – 600 км, с запада на восток – 420 км. Огромная протяженность республики с севера на юг обусловила большое разнообразие природы и климатических зон от тундры на севере до степей на юге. Третьей координатой географического положения является абсолютная высота местности. Самой низкой отметкой является уровень озера Байкал – 456 метров в тихоокеанской отметке, а наиболее высокой – покрытая ледниками вершина Мунку-Сардык в Восточных Саянах – 3491 метр над уровнем моря. Республика находится в седьмом часовом поясе. Разница во времени между Москвой и Улан-Удэ- 5 часов.

Слайд 3 Область удалена от морей и океанов. Расстояние от Улан-Удэ до Тихого океана

Область удалена от морей и океанов. Расстояние от Улан-Удэ до Тихого океана

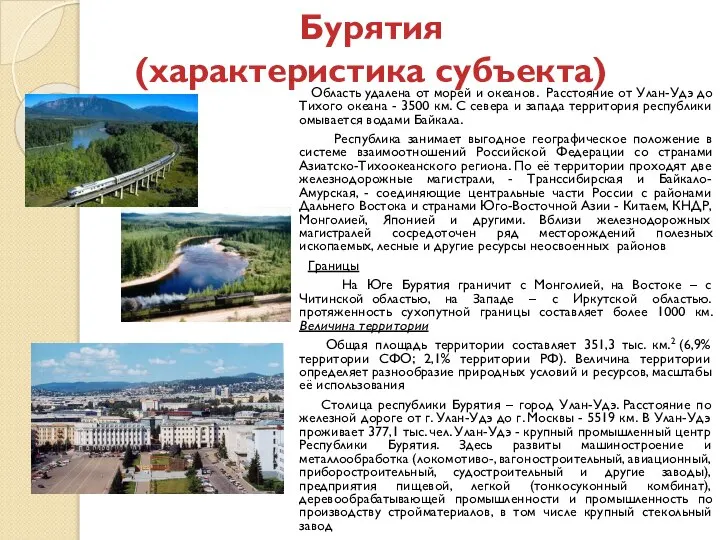

Республика занимает выгодное географическое положение в системе взаимоотношений Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По её территории проходят две железнодорожные магистрали, - Транссибирская и Байкало-Амурская, - соединяющие центральные части России с районами Дальнего Востока и странами Юго-Восточной Азии - Китаем, КНДР, Монголией, Японией и другими. Вблизи железнодорожных магистралей сосредоточен ряд месторождений полезных ископаемых, лесные и другие ресурсы неосвоенных районов

Границы

На Юге Бурятия граничит с Монголией, на Востоке – с Читинской областью, на Западе – с Иркутской областью. протяженность сухопутной границы составляет более 1000 км. Величина территории

Общая площадь территории составляет 351,3 тыс. км.2 (6,9% территории СФО; 2,1% территории РФ). Величина территории определяет разнообразие природных условий и ресурсов, масштабы её использования

Столица республики Бурятия – город Улан-Удэ. Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы - 5519 км. В Улан-Удэ проживает 377,1 тыс. чел. Улан-Удэ - крупный промышленный центр Республики Бурятия. Здесь развиты машиностроение и металлообработка (локомотиво-, вагоностроительный, авиационный, приборостроительный, судостроительный и другие заводы), предприятия пищевой, легкой (тонкосуконный комбинат), деревообрабатывающей промышленности и промышленность по производству стройматериалов, в том числе крупный стекольный завод

Бурятия

(характеристика субъекта)

Слайд 4Бурятия

Озеро Байкал

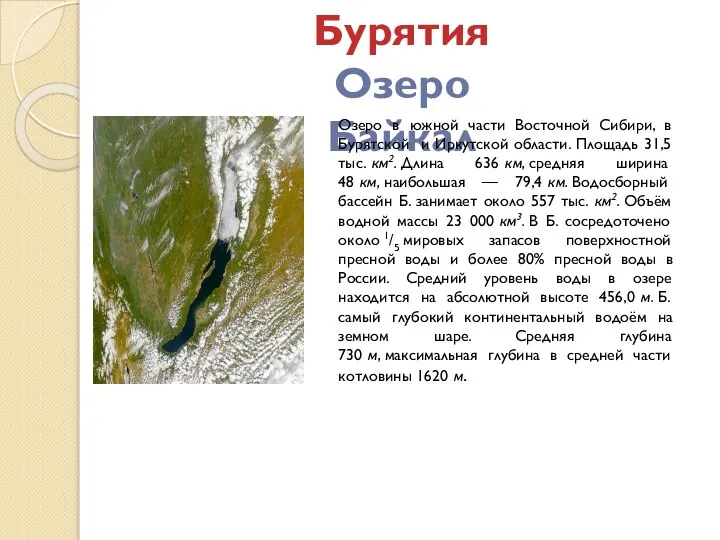

Озеро в южной части Восточной Сибири, в Бурятской и Иркутской области.

Бурятия

Озеро Байкал

Озеро в южной части Восточной Сибири, в Бурятской и Иркутской области.

Слайд 5Бурятия

Баргузинский заповедник

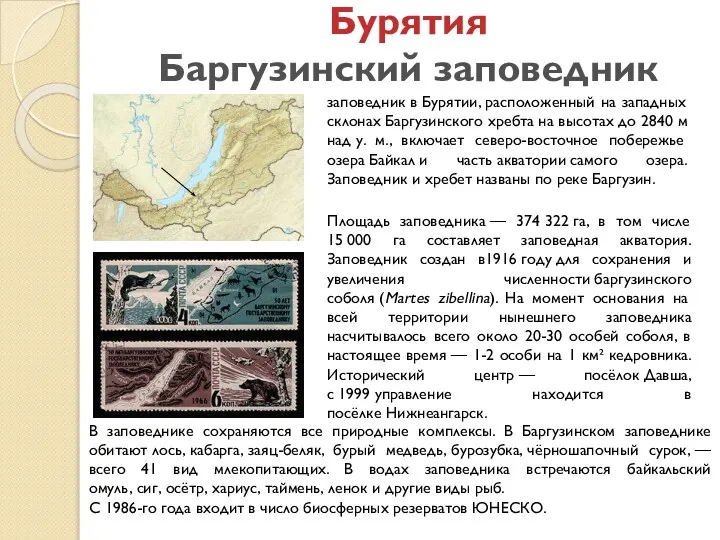

заповедник в Бурятии, расположенный на западных склонах Баргузинского хребта на высотах до 2840 м над у.

Бурятия

Баргузинский заповедник

заповедник в Бурятии, расположенный на западных склонах Баргузинского хребта на высотах до 2840 м над у.

Площадь заповедника — 374 322 га, в том числе 15 000 га составляет заповедная акватория. Заповедник создан в1916 году для сохранения и увеличения численности баргузинского соболя (Martes zibellina). На момент основания на всей территории нынешнего заповедника насчитывалось всего около 20-30 особей соболя, в настоящее время — 1-2 особи на 1 км² кедровника. Исторический центр — посёлок Давша, с 1999 управление находится в посёлке Нижнеангарск.

В заповеднике сохраняются все природные комплексы. В Баргузинском заповеднике обитают лось, кабарга, заяц-беляк, бурый медведь, бурозубка, чёрношапочный сурок, — всего 41 вид млекопитающих. В водах заповедника встречаются байкальский омуль, сиг, осётр, хариус, таймень, ленок и другие виды рыб.

C 1986-го года входит в число биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Слайд 6Бурятия

(достопримечательности)

Выстота-7,7 м, ширина-4,5 м, вес-42 т

Самое крупное изображение вождя

в

Бурятия

(достопримечательности)

Выстота-7,7 м, ширина-4,5 м, вес-42 т

Самое крупное изображение вождя

в

Скульптура «Мать Бурятия»

Этот самый высокий памятник города встречает гостей города, направляющихся в центр Улан-Удэ со стороны аэропорта. Скульптура «Мать Бурятия» является продолжением архитектурного комплекса театра оперы и балета. Фигуру женщины с традиционным бурятским хадаком в руках установили на высокий вертикальный постамент. Высота самой скульптуры составляет порядка 8 метров.

Слайд 7Бурятия

(Государственная символика)

Флаг Республики Бурятия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех

Бурятия

(Государственная символика)

Флаг Республики Бурятия представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех

Синий — национальный цвет у бурят, олицетворяет исторические корни и культурные связи народов Бурятии, а также нерушимость и верность. Белый — символ высоких нравственных начал, счастья, спокойствия, благополучия, мира, единства и целостности. Сочетание синего и белого говорит о том, что Бурятия — часть Российской Федерации. Желтый (золотой) подчеркивает духовное начало (верующие буряты в Забайкалье исповедуют ламаизм — разновидность северного буддизма, символ цвета которого — желтый, золотой), желтый говорит и о милосердии, гармонии человека и природы, духовном совершенствовании.

Бурятское соембо состоит из трех элементов: луны, солнца и огня снизу вверх. Огонь означает тепло, жизнь, свет, возрождение, благополучие, очаг, он — символ чистоты и хранитель дома. Первый язычок пламени олицетворяет прошлое, средний — современное, третий — будущие поколения. Вместе языки пламени говорят о непрерывности и преемственности истории. С солнцем связаны представления об источнике жизни, жизненной силы, света, богатства, изобилия. Луна у монгольских и тюркских народов почиталась как главное светило, эти народы усматривали в ней таинство, так как луна была хозяином ночью.

Слайд 8Бурятия

(Государственная символика)

Государственный герб Республики Бурятия представляет собой трехцветный круг (сине -

Бурятия

(Государственная символика)

Государственный герб Республики Бурятия представляет собой трехцветный круг (сине -

В верхней части круга - золотое соембо - традиционный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг).

В центре круга - одинаковой ширины сине - белые полосы - волны Байкала, а также светло - зеленого и темно - зеленого фона горные вершины, характерные для местного ландшафта.

Нижнюю часть круга обрамляет голубая лента "хадак" - символ гостеприимства народа Бурятии, центральная часть которой является основанием герба. Лента равномерно один раз с каждой стороны нижней части круга обвивает герб. Концы ее ниспадают по обе стороны герба над его основанием. (в ред. Закона Республики Бурятия от 25.08.1999 N 243-II)

Все элементы герба помещаются в поле четырехугольного, заостренного снизу геральдического щита. (часть введена Законом Республики Бурятия от 25.08.1999 N 243-II)

Слайд 9 Численность населения республики по данным Росстата составляет 973 860чел. (2014). Плотность

Численность населения республики по данным Росстата составляет 973 860чел. (2014). Плотность

На территории Бурятии, до включения Забайкалья в Российское царство, проживали многочисленные монгольские племена. Родина Темучжина (Чингисхана), а также предпологаемое место захоронение Великого Хана находится между Байкалом и рекой Онон, притоком Амура. К XIX в. буряты, жившие к западу от Байкала, переселились на восточный берег, потеснив тунгусов и халха-монголов.

Бурятия

(Население)

Долина реки Баргузин. В планах властей Бурятии-установка статуи Матери Чингисхана

Слайд 10Бурятия

(Население)

Коренными жителями республики являются русские, эвенки и буряты. Буряты являются-титульной нацией.

Бурятия

(Население)

Коренными жителями республики являются русские, эвенки и буряты. Буряты являются-титульной нацией.

Слайд 11р. Селенга

р. Селенга

Слайд 12Первые города

Верхнеудинск

Троицкосавск

Селенгинск

Мысовск

Первые города

Верхнеудинск

Троицкосавск

Селенгинск

Мысовск

Слайд 13Бурят-Монгольская АССР

Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика Бурятская АССР — автономная республика в

Бурят-Монгольская АССР

Бурятская Автономная Советская Социалистическая Республика Бурятская АССР — автономная республика в

Образована 30 мая 1923 года. Столица — Улан-Удэ (до 1934 года назывался Верхнеудинск).

27 марта 1992 года Бурятская АССР переименовывается в Республику Бурятия.

Слайд 14Бурятия

( Классификация коренного населения-субэтносы)

БУРЯТЫ

Булагаты

Эхириты

Хоринцы

Хонгодоры

Селегнинские

буряты

Сартулы

Цонголы

Табангуты

Бурятия

( Классификация коренного населения-субэтносы)

БУРЯТЫ

Булагаты

Эхириты

Хоринцы

Хонгодоры

Селегнинские

буряты

Сартулы

Цонголы

Табангуты

Слайд 15Булагаты

этническая группа (племя) в составе бурятского народа.

Племя булагатов было одним самых крупных бурятских

Булагаты

этническая группа (племя) в составе бурятского народа.

Племя булагатов было одним самых крупных бурятских

После развала Монгольской империи многие монголоязычные племена получили относительную независимость, в т. ч. и булагаты.

В конце XVII-в начале XVIII веков часть булагатов переселилась на территория современной Бурятии, в район бассейна реки Селенга. Булагаты вели кочевой образ жизни. После вхождения в состав Российского государства в XVII веке, булагаты, как и все остальные бурятские племена, постепенно стали переходить к оседлости и земледелию. Булагаты, наряду с племенами хонгодоров, хори, эхиритов стали главными составными частями при формировании бурятского этноса.В настоящее время булагаты проживают преимущественно в Эхирит-Булагатском, Осинском, Боханском, Нукутском районах Иркутской области и в Иволгинском районе Бурятии.

В этом качестве булагаты совершали походы против соседних племен.

Слайд 16

Верования

Духовная культура бурят многогранна — наследие империй и государств кочевников, союзов племен охотников.

Верования

Духовная культура бурят многогранна — наследие империй и государств кочевников, союзов племен охотников.

Слайд 17Одежда

Одежда

Слайд 18Мужской костюм

Бурятский национальный костюм - это часть многовековой культуры бурятского народа. В

Мужской костюм

Бурятский национальный костюм - это часть многовековой культуры бурятского народа. В

Традиционная мужская одежда бурят представлена в двух видах - дэгэл (зимний халат) и тэрлиг (летний). Верхняя одежда была прямоспинной. Основным материалом для зимней одежды была овчина, которая окантовывалась бархатом и другими тканями. Повседневный дэгэл имел покрытие из хлопчатобумажной ткани, а праздничный - из шелка, бархата.

В свою очередь дэгэлы имеют две полы - верхнюю (гадар хормой) и нижнюю (дотор хормой), спинку (ара тала), перед, лиф (сээжэ), борта (энгэр). Мужской халат обычно шили из тканей синего цвета, иногда коричневого, темно-зеленого, бордового. Основной декор мужской верхней одежды приходился на грудную часть верхней полы (энгэр). Характер оформления энгэр устойчив, хотя существовали в нем элементы территориальных и родовых различий.

Обязательным атрибутом мужского халата были пояса, разнообразные по материалу, технике изготовления и размерам. Верхняя часть до пояса похожа на большой карман. В глубокой пазухе одежды люди держали пиалу в мягком футляре - таким способом они обеспечивали соблюдение личной гигиены. В любой момент и в любой юрте можно было воспользоваться собственной посудой для ароматного чая или наваристого бульона.

Слайд 19Женский костюм

Женская одежда (халат, безрукавка) имеет возрастные особенности, она строго соответствует возрасту

Женский костюм

Женская одежда (халат, безрукавка) имеет возрастные особенности, она строго соответствует возрасту

Выходя замуж, девушки заплетают две косы, в соответствии с обрядом уhэ заhаха («переплетение волос»). Для исполнения этого обряда собираются близкие родственники жениха, подруги невесты. Волосы расчесывают гребнем матери жениха, в отличие от обряда русских, где, наоборот, из двух девичьих кос заплетали одну женскую. Тип украшений бурятских женщин рассчитан на парную косу.

Женский свадебный наряд - дэгэлэй - надевается поверх платья, оставляя перед открытым, сзади на подоле имелся разрез.

Верхняя одежда замужних женщин отрезается по линии талии. Летние женские халаты чаще всего шьют из синей чесучи, линию шва закрывают только в передней части декоративной тесьмой.

Одежда женщин пожилого возраста отличается упрощенностью форм и украшений. Будничные халаты выполнены из тканей подешевле и темных оттенков, рукава отличаются легкостью по сравнению с другими нарядами. Дополняющая наряд безрукавка (Уужа) - обязательный элемент костюма замужней женщины всех бурятских племен и родов.

Слайд 20Женский костюм

Существует уужа двух видов - короткая и длиннополая. Короткая безрукавка (эсэгын

Женский костюм

Существует уужа двух видов - короткая и длиннополая. Короткая безрукавка (эсэгын

Длиннополые уужа носят предбайкальские буряты в Эхирит-Булагатском, Качугском, Ольхонском районах, тункинские, баргузинские и агинские буряты Забайкалья. В основном для изготовления такой безрукавки брался короткий вариант, к которому пришивали прибранную на талии длинную юбку с разрезом сзади. Такая уужа используется для езды и назвается морин уужа.

С безрукавками связано много интересных фактов. Так, во времена Чингисхана государство регламентировало одежду и ее цвета. При раскройке монголы использовали особую измерительную методику: по цвету и качеству ткани, из которой была сделана одежда, можно было определить, к какому сословию принадлежит человек.

Слайд 21Юрта

Это традиционное жилище бурят. Благодаря конструкции её можно быстро собрать и разобрать,

Юрта

Это традиционное жилище бурят. Благодаря конструкции её можно быстро собрать и разобрать,

Зимняя юрта

Слайд 22Традиции

(семейные ценности)

осподствующей формой семьи являлась индивидуальная моногамная семья, которая включала главу семейства,

Традиции

(семейные ценности)

осподствующей формой семьи являлась индивидуальная моногамная семья, которая включала главу семейства,

Все стороны семейно–брачных отношений регулировались обычаями и традициями. Экзогамия, сохранившаяся вплоть до начала XX в., не допускала вступления в брак лиц, принадлежащих к одному роду. Например, буряты Готольского рода брали жен из Ирхидеевского, Шаралдаевского и Янгутского родов. Существовал обычай сговаривать детей в младенческом возрасте, даже когда они находились еще в колыбели. В знак заключения брачного договора – худа оролсолго – родители жениха и невесты обменивались поясом и пили молочное вино. С этого момента девочка становилась невестой, и отец не имел права выдать ее за другого.

Господствующей формой семьи являлась индивидуальная моногамная семья, которая включала главу семейства, его жену, детей и родителей. Обычай допускал многоженство, но оно встречалось преимущественно у состоятельных людей, так как за жену нужно было платить выкуп (калым).

Все стороны семейно–брачных отношений регулировались обычаями и традициями. Экзогамия, сохранившаяся вплоть до начала XX в., не допускала вступления в брак лиц, принадлежащих к одному роду. Например, буряты Готольского рода брали жен из Ирхидеевского, Шаралдаевского и Янгутского родов. Существовал обычай сговаривать детей в младенческом возрасте, даже когда они находились еще в колыбели. В знак заключения брачного договора – худа оролсолго – родители жениха и невесты обменивались поясом и пили молочное вино. С этого момента девочка становилась невестой, и отец не имел права выдать ее за другого.

Слайд 23Традиции

(свадебные обряды)

Во избежание расходов по калыму иногда прибегали к обычаю “андалята” –

Традиции

(свадебные обряды)

Во избежание расходов по калыму иногда прибегали к обычаю “андалята” –

Свадебный обряд обычно состоял из следующих этапов: предварительный сговор, сватовство, назначение свадьбы, поездка жениха с родственниками к невесте и уплата калыма, девичник (басаганай наадан – девичья игра), разыскивание невесты и отправление свадебного поезда, ожидание в доме жениха, бракосочетание, освящение новой юрты. Свадебные обычаи и традиции в разных этнических группах имели свои особенности. По существующим традициям, все сородичи невесты должны были делать подарки ей во время свадьбы. Родители молодоженов хорошо запоминали тех, кто преподносил подарки, чтобы впоследствии отплатить равноценным подарком.

Слайд 24Традиции

Погребально–поминальные обычаи и традиции

Формы погребения у этнических групп бурят были разные. На

Традиции

Погребально–поминальные обычаи и традиции

Формы погребения у этнических групп бурят были разные. На

Убитых молнией людей хоронили как шамана, так как считали, что его избрало небо. Рядом с аранга ставили вино и клали пищу.

С появлением ламы обряды несколько изменились. Придавали покойнику вид уснувшего, правую руку прикладывали к уху и сгибали колени.

Могила рылась неглубокая, но с распространением христианства в Прибайкалье, были сделаны изменения: могилу рыли глубокую, на 40 день устраивали поминки.

Слайд 25Кухня

Позы

Традиционная посуда и утварь делались из кожи, дерева, металла, войлока.

Мясо и различные

Кухня

Позы

Традиционная посуда и утварь делались из кожи, дерева, металла, войлока.

Мясо и различные

Саламат

Лучшим мясом считалась конина, а затем баранина, ели также мясо диких коз, сохатого, зайцев и белок, иногда питались медвежатиной, боровой и дикой водоплавающей дичью. На зиму заготовляли конину. Для жителей прибрежья Байкала рыба по важности не уступала мясу. Буряты широко употребляли в пищу ягоды, растения и коренья, заготовляли их на зиму. В местах развития хлебопашества в употребление вошли хлебные и мучные изделия, картофель и огородные культуры.

Слайд 26Бурятские позы

(рецепт)

Ингредиенты

1 кг фарш мясной1 шт.лук1-2 кгмука1-2 шт.яйца куриные

по

Бурятские позы

(рецепт)

Ингредиенты

1 кг фарш мясной1 шт.лук1-2 кгмука1-2 шт.яйца куриные

по

Процесс приготовления

В 200 мл воды добавить соль по вкусу. Солевой раствор влить в фарш и тщательно перемешать. Добавить мелко нарезанный лук и перец по вкусу. Перемешать и отставить, прикрыв крышкой.

Приготовить тесто. В небольшую миску налить теплой воды, добавить соль и яйцо. Постоянно размешивая, аккуратно всыпать муку. Замесить тесто. Тесто раскатать (толщиной 1,5 см). Вырезать стаканом кружок из теста, положить на него фарш и залепить края по кругу. В центре должна остаться небольшая дырочка. Слепить все позы. Готовить позы на пару 15-20 мин.

Слайд 27Саламат

(рецепт)

Саламат, приготовленный из сметаны и мучнистой массы из высушенных корней различных съедобных

Саламат

(рецепт)

Саламат, приготовленный из сметаны и мучнистой массы из высушенных корней различных съедобных

Ингредиенты:

Соль (по вкусу)

Мука (грубого помола) — 80 г

Сметана (домашняя) — 1 стакан

Вода (горячая) — 100 мл

Способ приготовления:

Вскипятить сметану на слабом огне. Понемногу сыпать муку, медленно помешивая (саламат не любит резких движений). Когда кашица начнет густеть, влить горячую воду. Саламат будет готов, когда по краям появится румяная корочка

Государство Белоруссия

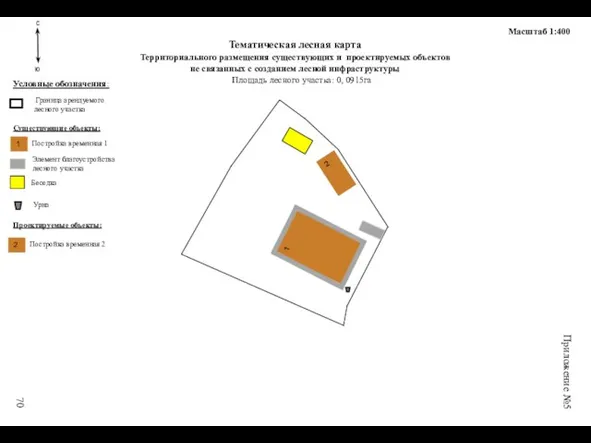

Государство Белоруссия Тематическая лесная карта

Тематическая лесная карта Страны и континенты - презентация к уроку Географии_

Страны и континенты - презентация к уроку Географии_ Четвертичное отложения Азербайджана - Апшеронский региоярус

Четвертичное отложения Азербайджана - Апшеронский региоярус Путешествуем по восемнадцати столицам

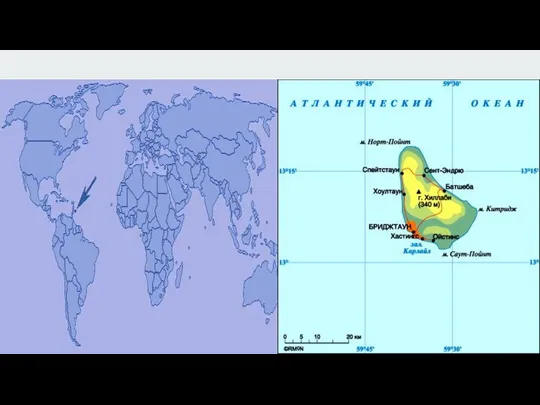

Путешествуем по восемнадцати столицам Барбадос. Население

Барбадос. Население Презентация на тему Иллюстрация движения воды в океане

Презентация на тему Иллюстрация движения воды в океане  Типы почв России

Типы почв России Национальный и религиозный состав населения России

Национальный и религиозный состав населения России Презентация на тему КВН. География населения Российской Федерации

Презентация на тему КВН. География населения Российской Федерации  Я - гражданин ДНР

Я - гражданин ДНР Время и календарь

Время и календарь Германия

Германия Чудесная страна Сербия

Чудесная страна Сербия Словарь вепсских (финно-угорских) топонимов Кирилловского района

Словарь вепсских (финно-угорских) топонимов Кирилловского района Путешествия П.А. Кропоткина

Путешествия П.А. Кропоткина Национальный парк Кисловодский

Национальный парк Кисловодский Географический брейн-ринг Наш дом - планета Земля

Географический брейн-ринг Наш дом - планета Земля Самарская Лука

Самарская Лука 97993

97993 Экономическая модель Зимбабве

Экономическая модель Зимбабве Карта Архангельской области

Карта Архангельской области Гидрологическое и геоморфологическое исследование водоёмов в разное время года. Проектно-исследовательская деятельность

Гидрологическое и геоморфологическое исследование водоёмов в разное время года. Проектно-исследовательская деятельность Презентация на тему Арктика

Презентация на тему Арктика  Истоки местного самоуправления в России Исследователи не достигли единого мнения о времени зарождения самоуправления. Одни веду

Истоки местного самоуправления в России Исследователи не достигли единого мнения о времени зарождения самоуправления. Одни веду География населения мира

География населения мира Великие географические открытия

Великие географические открытия Коэффициент увлажнения

Коэффициент увлажнения