Содержание

- 5. Классификация, систематика и таксономия почв Классификация почв - это группировка почв в соответствии с определенной системой

- 6. Общие закономерности географического распространения почв Все многообразие почв в природе возникло в результате различий в географическом

- 7. Законы географии почв Закон горизонтальной зональности был сформулирован В.В.Докучаевым в 1898 году. Этот закон гласит, что

- 8. Закон вертикальной почвенной зональности установлен в.В.Докучаевым в 1899 г. на основе исследований почв Кавказа. Этот закон

- 9. ПОЛЯРНЫЙ ПОЯС ЕВРАЗИАТСКАЯ ПОЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ А. Зона арктических почв Арктики а) фация арктических и мерзлотных почв

- 10. Условия почвообразования и почвы арктической зоны Арктические почвы формируются в условиях полярного холодного сухого климата. Осадков

- 11. Условия почвообразования и почвы тундровой зоны Климат тундровой зоны характеризуется холодной зимой, коротким летом. Осадков выпадает

- 12. Почвообразующие породы представлены морскими, ледниковыми и аллювиальными отложениями. В формировании бугристого и пятнистого микро- и нанорельефа

- 13. Почвы полярного пояса Арктическая почва Тундровая глеевая почва А АС С А0 А0А1 Вg G

- 14. Разделение тундрово-глеевых почв на подтипы и роды связано с характером органогенных горизонтов (грубогумусовый, торфянистый, перегнойный), оглеением

- 16. Скачать презентацию

Слайд 5Классификация, систематика и таксономия почв

Классификация почв - это группировка почв в соответствии

Классификация, систематика и таксономия почв

Классификация почв - это группировка почв в соответствии

Близкую классификации смысловую нагрузку имеет термин "систематика почв". В отечественном почвоведении систематикой почв часто называют группировку почв ниже почвенного типа.

Таксономия - система соподчиненных таксономических единиц (таксонов) разного уровня (тип, подтип, род и др.).

Классификационная проблема остается одной из наиболее дискуссионных как в России, так и в мировом почвоведении изза различий в принципах, положенных в основу классификации почв мира. Большинство стран пользуются национальными классификациями.

Официально утвержденной и действующей в настоящее время является "Классификация и диагностика почв СССР (1977)". В ней систематизировано около 80 типов почв, которые сгруппированы в зонально-экологические группы (таежно-лесные, лесостепные, степные, сухостепные и др.). Зонально-экологические группы характеризуются типом растительности, суммой активных температур почвы на глубине 20 см, длительностью отрицательных температур на той же глубине и коэффициентом увлажнения. Они учитывают зональные и фациальные экологические условия

Слайд 6Общие закономерности

географического распространения почв

Все многообразие почв в природе возникло в результате

Общие закономерности

географического распространения почв

Все многообразие почв в природе возникло в результате

учение о зональности почвенного покрова;

о вертикальной поясности;

о почвенно-биоклиматических фациях и провинциях;

учение о структуре почвенного покрова.

По каждому из этих направлений сформулированы законы географии почв: - закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности; - закон фациальности почв; - закон вертикальной почвенной зональности; - закон аналогичных топографических рядов.

Слайд 7Законы географии почв

Закон горизонтальной зональности был сформулирован В.В.Докучаевым в 1898 году. Этот

Законы географии почв

Закон горизонтальной зональности был сформулирован В.В.Докучаевым в 1898 году. Этот

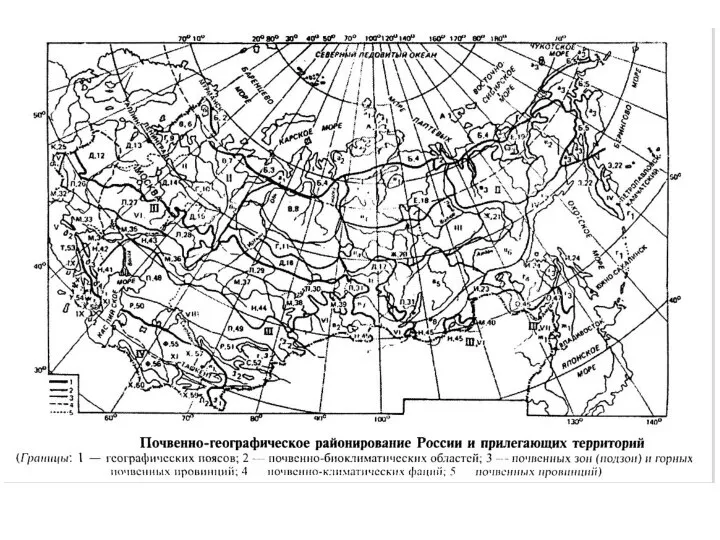

Закон фациальности почв (по Л.И. Прасолову и И.П. Герасимову, 1945) заключается в том, что провинциальные (фациальные) особенности климата, обусловленные термодинамическими атмосферными процессами, связанными с влиянием океанов и горных систем, вызывают во многих частях почвенно-климатических поясов осложнение широтной зональности, вплоть до формирования особых типов почв. Части почвенно-географических поясов с индивидуально выраженным спектром почв в почвенно-географическом районировании называются почвенно-биоклиматическими областями. Внутризональные подразделения, основанные на том же принципе фациальности, получили название почвенные провинции. И.П. Герасимов выделил на равнинных территориях России и прилегающих стран девять почвенно-климатических фаций, которые впоследствии получили отражение в почвенно-биоклиматических областях и почвенных провинциях.

Слайд 8Закон вертикальной почвенной зональности установлен в.В.Докучаевым в 1899 г. на основе исследований

Закон вертикальной почвенной зональности установлен в.В.Докучаевым в 1899 г. на основе исследований

Закон аналогичных топографических рядов почв сформулирован в 1927 году С.А.Захаровым. Сущность его в том, что в разных почвенных зонах состав почвенного покрова различен, но распределение почв по элементам рельефа имеет аналогичный характер. На возвышенных элементах рельефа формируются почвы автоморфмые (генетически автономные), в нижних частях склонов полугидроморфные и гидроморфные (генетически подчиненные), зависящие от привноса веществ с поверхностным и внутрипочвенным стоком. Закон аналогичных топографических рядов является одним из главных принципов, используемых в крупномасштабной картографии. Этот закон стал основой учения о структуре почвенного покрова, определяемой мезо- и микрорельефом. Кроме того, на его основе были сформулированы положения о том, что почвенная зона включает не один зональный тип, а целый комплекс родственных типов (Я.Н. Афанасьев, 1930).

Ю.А.Ливеровский (1964) предложил понимать почвенную зону как ареал сочетаний зональных (плакорных) и интразональных (внутризональных) типов почв. Например, в таежно-лесной зоне такими сочетаниями могут быть подзолистые почвы водоразделов и болотно-подзолистые - нижних частей склонов.

Слайд 9ПОЛЯРНЫЙ ПОЯС ЕВРАЗИАТСКАЯ ПОЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ

А. Зона арктических почв Арктики

а) фация

ПОЛЯРНЫЙ ПОЯС ЕВРАЗИАТСКАЯ ПОЛЯРНАЯ ОБЛАСТЬ

А. Зона арктических почв Арктики а) фация

Б. Зона тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв Субарктики а) фация очень холодных длительно промерзающих почв провинции: 2- Кольская, 3- Канинско-Печорская б) фация очень холодных мерзлотных почв провинции: 4 - Северо-Сибирская, 5 - Чукотско-Анадырская

Горные провинции:

Слайд 10Условия почвообразования и почвы арктической зоны

Арктические почвы формируются в условиях полярного холодного

Условия почвообразования и почвы арктической зоны

Арктические почвы формируются в условиях полярного холодного

Основным типом почв являются арктические, которые разделяют на два подтипа: арктические пустынные и арктические типичные гумусовые. Профиль состоит из двух горизонтов - А и С, иногда с переходным горизонтом АС. Для арктических почв характерны: небольшая мощность почвенного профиля, в пределах 30-40 см, скелетность, отсутствие оглеения, связанное с небольшим количеством осадков и просыханием почв под действием сильных ветров. Содержание гумуса в горизонте А может достигать 2-4%, реакция среды - от слабокислой до слабощелочной, в зависимости от состава почвообразующих пород. Иногда почвы содержат карбонаты и водорастворимые соли.

Слайд 11Условия почвообразования и почвы тундровой зоны

Климат тундровой зоны характеризуется холодной зимой, коротким

Условия почвообразования и почвы тундровой зоны

Климат тундровой зоны характеризуется холодной зимой, коротким

Относительная влажность воздуха достигает 80-90%. Средняя годовая температура колеблется от -2° на западе до -14-16° в азиатской части. Это зона вечной мерзлоты. Летом почва оттаивает на глубину от 30 см на болотных торфяных почвах и до 1-2 м на песчаных.

Растительность арктической тундры представлена злаковоосоково-моховыми ценозами, а в понижениях - гипново-осоковыми ассоциациями на полигональных болотах. Типичная тундра характеризуется господством мхов и лишайников. Мхи преобладают на суглинистых почвах, лишайники - на щебнистых.

При продвижении к югу, в лесотундру, начинают появляться кустарнички - карликовые березы, ива, вереск, багульник, голубика, а по долинам рек на песчаных и супесчаных почвах - изреженные, угнетенные леса (ель, береза, лиственница и др.).

Количество опада составляет 0,5-1 т/га. В составе опада - низкое содержание оснований и азота.

Слайд 12Почвообразующие породы представлены морскими, ледниковыми и аллювиальными отложениями. В формировании бугристого и

Почвообразующие породы представлены морскими, ледниковыми и аллювиальными отложениями. В формировании бугристого и

Зональным типом почв являются тундровые глеевые почвы. Изучение генезиса тундрово-глеевых почв проводилось Ю.А. Ливеровским, Е.Н. Ивановой, И.В. Забоевой, Н.А. Караваевой, В.О. Таргульяном, В.Д. Василевской и другими учеными. Низкие температуры, короткий период биологической активности, поверхностное и внутрипочвенное (надмерзлотное) переувлажнение определяют направленность почвообразования в тундре. В формировании профиля тундровых глеевых почв принимают участие три группы процессов: гумусообразование (детритообразование), продуцирующее сухоторфянистый или грубогумусовый горизонт, оглеение и криогенез. Образование грубогумусовых и оторфованных горизонтов связано с пониженной биологической активностью и низким содержанием оснований и азота в составе опада.

Тундровые глеевые почвы имеют следующее строение почвенного профиля: А0 - А0А1 - Вg - G. Мощность почвенного профиля небольшая, ограничивается мощностью деятельного (сезоннооттаивающего) слоя. Мощность органогенных горизонтов А0+А0А1 может достигать 10-20 см. Содержание органического вещества в грубогумусовом горизонте составляет 5-10% и более, в оторфованном горизонте А0 - 30-60%. В составе гумуса преобладают фульвокислоты (Сгк:Сфк - 0,3-0,5). Отмечается повышенное содержание гумуса (1,5-2%) по всему профилю, связанное с потечностью гумуса и механической аккумуляцией над многолетнемерзлым водоупорным горизонтом. Реакция среды кислая и слабокислая, насыщенность основаниями - 20-50%.

Слайд 13Почвы полярного пояса

Арктическая почва

Тундровая глеевая почва

А

АС

С

А0

А0А1

Вg

G

Почвы полярного пояса

Арктическая почва

Тундровая глеевая почва

А

АС

С

А0

А0А1

Вg

G

Слайд 14Разделение тундрово-глеевых почв на подтипы и роды связано с характером органогенных горизонтов

Разделение тундрово-глеевых почв на подтипы и роды связано с характером органогенных горизонтов

Болотные почвы тундры представлены преимущественно низинными обедненными торфяными и торфяно-rлеевыми, но встречаются и верховые.

Земледелие в тундре носит очаговый характер. Имеется опыт выращивания трав, капусты, моркови, лука, картофеля. Очаги земледелия приурочены к легким песчаным и супесчаным почвам, чаще всего - в долинах рек с глубоким деятельным слоем или отсутствием горизонтов вечной мерзлоты. Весьма перспективным для тундровой зоны является закрытый грунт- выращивание овощей в теплицах.

Quiz Deutschland

Quiz Deutschland Zimbabwe history

Zimbabwe history Что мы знаем о Москве?

Что мы знаем о Москве? Bonn

Bonn Уральские горы

Уральские горы Горные породы и минералы

Горные породы и минералы Добро пожаловать в Ивано-Франковск

Добро пожаловать в Ивано-Франковск Пангея

Пангея Рельеф Евразии

Рельеф Евразии Вулканы и вулканические комплексы

Вулканы и вулканические комплексы Горные породы, минералы и полезные ископаемые

Горные породы, минералы и полезные ископаемые Сельское хозяйство и рекреационное хозяйство Краснодарского края

Сельское хозяйство и рекреационное хозяйство Краснодарского края Туристско-рекреационный кластер Золотарёвский. Территория опережающего развития нового типа

Туристско-рекреационный кластер Золотарёвский. Территория опережающего развития нового типа Учитель: Поликарпова Е.Е.

Учитель: Поликарпова Е.Е. 20140410_vody_sushi

20140410_vody_sushi Химическая промышленность мира

Химическая промышленность мира Памятники природы Новороссийска

Памятники природы Новороссийска Тутаев. Городские достопримечательности

Тутаев. Городские достопримечательности Нью-Джерси

Нью-Джерси Реки Кировской области

Реки Кировской области Агроэкосистемы и их особенности

Агроэкосистемы и их особенности Африка - падчерица глобализации

Африка - падчерица глобализации Южная Америка

Южная Америка Презентация на тему Исландия

Презентация на тему Исландия  The United Kingdom

The United Kingdom Презентация на тему Смешанные широколиственные леса

Презентация на тему Смешанные широколиственные леса  20171207_lihtenshteyn

20171207_lihtenshteyn Презентация на тему Мосты Петербурга

Презентация на тему Мосты Петербурга