Содержание

- 2. Введение в тему 7 самых малых народов России. В России проживают 776 национальностей, многие из которых

- 3. Чулымцы - Чулымские тюрки или июс кижилер («чулымские люди»), живут на берегах реки Чулым в Красноярском

- 4. Ороки - коренные жители Сахалина. Сами называют себя уйльта, что означает «оленные». Орокский язык не имеет

- 5. Энцы. Шаманисты - энцы, они же енисейские самоеды, сами называют себя эньчо, могади или пэбай. Живут

- 6. Тазы (тадзы, дацзы) – немногочисленная и довольно молодая народность, проживающая на реке Уссури в Приморском крае.

- 7. Ижора - финно-угорская народность ижора (ижоры) жила на одноименном притоке Невы. Самоназвание народа - каръялайшт, что

- 8. Водь Самоназвание этого православного финно-угорского исчезающего народа России – водьялайн, ва́ддялайзыд. В переписи 2010 года только

- 10. Скачать презентацию

Слайд 2Введение в тему

7 самых малых народов России. В России проживают 776 национальностей, многие

Введение в тему

7 самых малых народов России. В России проживают 776 национальностей, многие

из которых насчитывают не больше нескольких сотен человек, а некоторые находятся на грани исчезновения. Мы вспомним малые народы нашей страны.

Слайд 3Чулымцы - Чулымские тюрки или июс кижилер («чулымские люди»), живут на берегах

Чулымцы - Чулымские тюрки или июс кижилер («чулымские люди»), живут на берегах

реки Чулым в Красноярском крае и имеют свой язык. В прежние времена проживали в улусах, где строили землянки (одыг), полуземлянки (кыштаг), юрты и чумы. Занимались рыболовством, охотой на пушного зверя, добывали лекарственные травы, кедровый орех, выращивали ячмень и просо, заготавливали бересту и лыко, плели веревки, сети, изготавливали лодки, лыжи, нарты.

Позже стали растить рожь, овес и пшеницу и жить в избах. И женщины, и мужчины носили штаны, сшитые из налимьих шкурок и рубашки, отороченные мехом. Женщины заплетали множество кос, носили подвески из монет и украшения. Для жилищ характерны чувалы с открытыми очагами, глиняные низкие печи (кемега), нары и сундуки. Одни чулымчцы приняли православие, другие остались шаманистами. У народа сохранился традиционный фольклор и ремесла, но родным языком владеют только 17% из 355 человек

Позже стали растить рожь, овес и пшеницу и жить в избах. И женщины, и мужчины носили штаны, сшитые из налимьих шкурок и рубашки, отороченные мехом. Женщины заплетали множество кос, носили подвески из монет и украшения. Для жилищ характерны чувалы с открытыми очагами, глиняные низкие печи (кемега), нары и сундуки. Одни чулымчцы приняли православие, другие остались шаманистами. У народа сохранился традиционный фольклор и ремесла, но родным языком владеют только 17% из 355 человек

Слайд 4Ороки - коренные жители Сахалина. Сами называют себя уйльта, что означает «оленные».

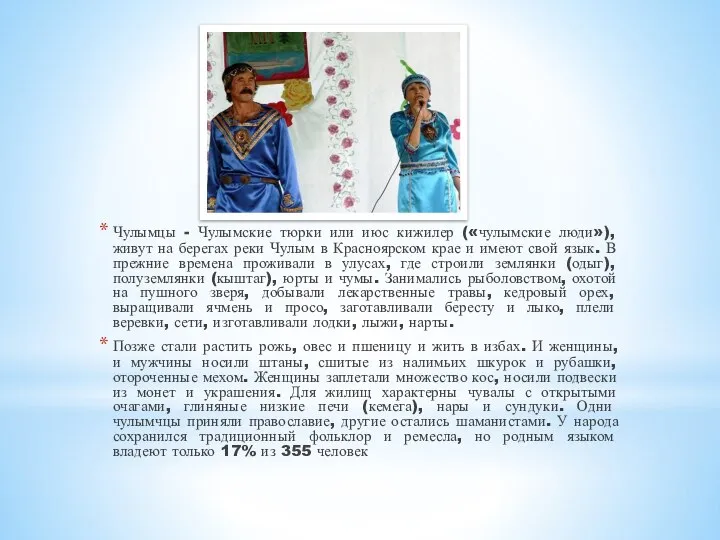

Ороки - коренные жители Сахалина. Сами называют себя уйльта, что означает «оленные».

Орокский язык не имеет письменности, на нем разговаривает почти половина из 295 оставшихся ороков. Ороками народность прозвали японцы. Уйльта занимаются охотой – морской и таежной, рыбалкой (добывают горбушу, кету, кижуча и симу), оленеводством и собирательством. Сейчас оленеводство пришло в упадок, а охота и рыбалка находятся под угрозой из-за нефтяных разработок и проблем с землями. Ученые оценивают перспективы дальнейшего существования народности с большой осторожностью.

На Сахалине проживали три основные этнические группы: нивхи, в основном на севере острова, ороки (ульта) — в центральной части, и айны — на юге. Отмечалось также небольшое количество эвенков. Нивхи — наиболее многочисленны среди коренных народов острова Сахалин. Основным районом расселения было побережье северной части острова. Отличительной особенностью ороков и эвенков было оленеводство, требовавшее кочевого образа жизни. Олень был для них транспортным животным, источником пищи и сырьем для изготовления одежды и обуви. На данный момент к коренному населению на Сахалине можно отнести в общей сложности около 3500 человек. Многое изменилось в жизни коренных народов области.

На Сахалине проживали три основные этнические группы: нивхи, в основном на севере острова, ороки (ульта) — в центральной части, и айны — на юге. Отмечалось также небольшое количество эвенков. Нивхи — наиболее многочисленны среди коренных народов острова Сахалин. Основным районом расселения было побережье северной части острова. Отличительной особенностью ороков и эвенков было оленеводство, требовавшее кочевого образа жизни. Олень был для них транспортным животным, источником пищи и сырьем для изготовления одежды и обуви. На данный момент к коренному населению на Сахалине можно отнести в общей сложности около 3500 человек. Многое изменилось в жизни коренных народов области.

Слайд 5Энцы. Шаманисты - энцы, они же енисейские самоеды, сами называют себя эньчо,

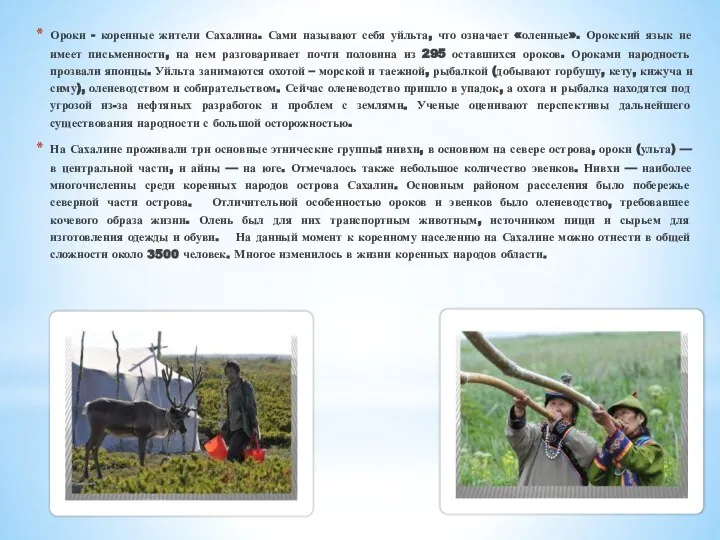

Энцы. Шаманисты - энцы, они же енисейские самоеды, сами называют себя эньчо,

могади или пэбай. Живут на Таймыре в устье Енисея в Красноярском крае. Традиционное жилище — конический чум. Из 227 человек родным языком владеет только треть. Остальные разговаривают на русском или ненецком. Национальная одежда энцев - парка, меховые штаны и чулки. У женщин парка распашная, у мужчин – цельная. Традиционной пищей является свежее или мороженное мясо, свежая рыба, рыбная мука – порса. Испокон веков энцы занимаются охотой на северного оленя, оленеводством, добывают песца. Почти все современные энцы живут в стационарных поселках.

Слайд 6Тазы (тадзы, дацзы) – немногочисленная и довольно молодая народность, проживающая на реке

Тазы (тадзы, дацзы) – немногочисленная и довольно молодая народность, проживающая на реке

Уссури в Приморском крае. В первый раз упоминается в XVIII веке. Тазы произошли от смешения нанайцев и удэгейцев с маньчжурами и китайцами. Язык похож на диалекты северного Китая, но очень сильно отличается. Сейчас на территории России насчитывают 274 тазы, и почти никто из них не говорит на родном языке. Если в конце XIX века его знали 1050 человек, то сейчас им владеют несколько пожилых женщин в селе Михайловка. Тазы живут охотой, рыболовством, собирательством, земледелием и животноводством. В последнее время стремятся возродить культуру и обычаи предков.

Народность тазов образовалась в конце 19 века, некогда у них был свой диалект, но сейчас язык тазов практически исчез, сменившись русским.

Народность тазов образовалась в конце 19 века, некогда у них был свой диалект, но сейчас язык тазов практически исчез, сменившись русским.

Слайд 7Ижора - финно-угорская народность ижора (ижоры) жила на одноименном притоке Невы. Самоназвание

Ижора - финно-угорская народность ижора (ижоры) жила на одноименном притоке Невы. Самоназвание

народа - каръялайшт, что означает «карелы». Язык близок к карельскому. Исповедуют православие. Во времена Смуты ижоры попали под власть шведов, и спасаясь от внедрения лютеранства, переселились на русские земли. Главным занятием ижор стало рыболовство, а именно - добыча корюшки и салаки. Ижоры плотничали, занимались ткачеством и корзиноплетением. В середине XIX века в Петербургской и в Выборгской губерниях проживало 18000 ижор. На численности населения катастрофически сказались события II мировой. Часть деревень сгорела, ижоры были вывезены на территорию Финляндии, а вернувшиеся оттуда перевезены в Сибирь. Те, кто остались на месте, растворились среди русского населения. Сейчас ижор осталось всего 266 человек.

Слайд 8Водь Самоназвание этого православного финно-угорского исчезающего народа России – водьялайн, ва́ддялайзыд. В

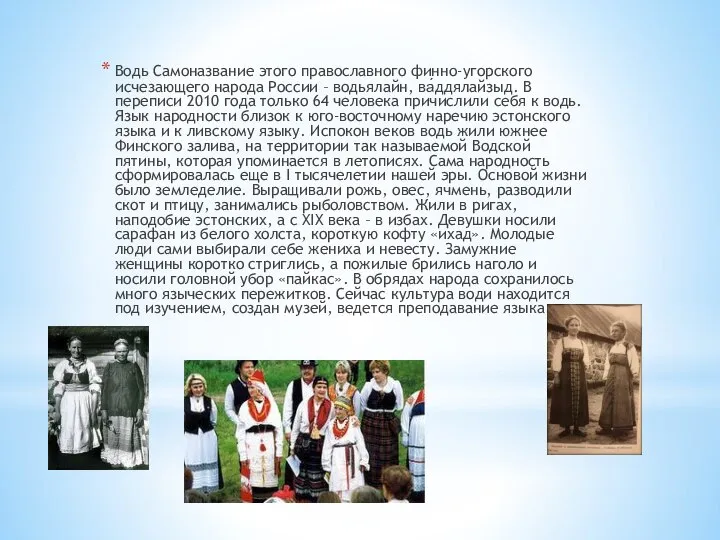

Водь Самоназвание этого православного финно-угорского исчезающего народа России – водьялайн, ва́ддялайзыд. В

переписи 2010 года только 64 человека причислили себя к водь. Язык народности близок к юго-восточному наречию эстонского языка и к ливскому языку. Испокон веков водь жили южнее Финского залива, на территории так называемой Водской пятины, которая упоминается в летописях. Сама народность сформировалась еще в I тысячелетии нашей эры. Основой жизни было земледелие. Выращивали рожь, овес, ячмень, разводили скот и птицу, занимались рыболовством. Жили в ригах, наподобие эстонских, а с XIX века – в избах. Девушки носили сарафан из белого холста, короткую кофту «ихад». Молодые люди сами выбирали себе жениха и невесту. Замужние женщины коротко стриглись, а пожилые брились наголо и носили головной убор «пайкас». В обрядах народа сохранилось много языческих пережитков. Сейчас культура води находится под изучением, создан музей, ведется преподавание языка.

- Предыдущая

Моногибридное скрещивание. Решение задачСледующая -

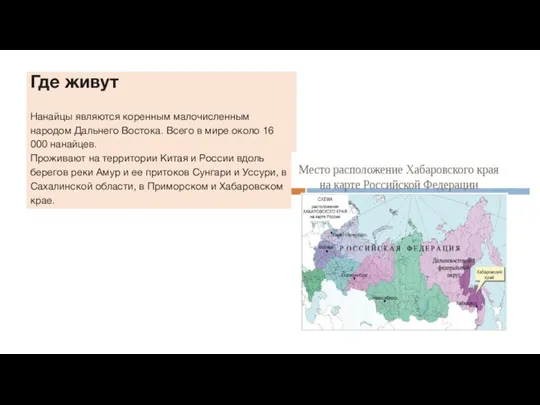

Библиошарада Где живут Нанайцы

Где живут Нанайцы Природные районы России

Природные районы России Губерлинские горы

Губерлинские горы Города моей Республики. Червонопартизанск

Города моей Республики. Червонопартизанск Географические особенности мирового развития лесной промышленности

Географические особенности мирового развития лесной промышленности Презентация без названия

Презентация без названия World cuisines

World cuisines Сообщества степей. Определить растение/животное (билет № 2)

Сообщества степей. Определить растение/животное (билет № 2) Географическая среда Земли

Географическая среда Земли Fleuves français. Река Рейн (Rhin)

Fleuves français. Река Рейн (Rhin) МОУ Большемурашкинская общеобразовательная школа Презентация по географии «Органический мир Австралии» Работу выполнила уч

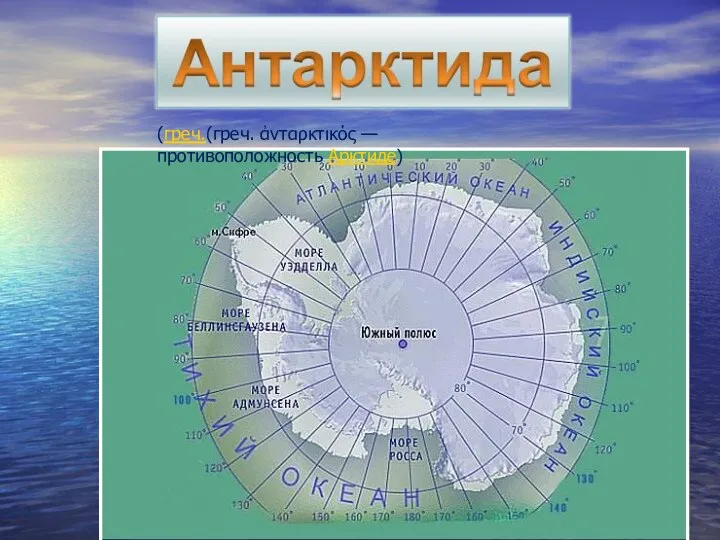

МОУ Большемурашкинская общеобразовательная школа Презентация по географии «Органический мир Австралии» Работу выполнила уч Материк Антарктида

Материк Антарктида Презентация на тему Животный мир пустынь

Презентация на тему Животный мир пустынь  Германия. Государственное устройство

Германия. Государственное устройство Санкт-Петербург

Санкт-Петербург Топографическая и спортивная карты

Топографическая и спортивная карты Природные ресурсы Северной Америки. Шаблон

Природные ресурсы Северной Америки. Шаблон Вода. Явления неживой природы связаны с водой

Вода. Явления неживой природы связаны с водой Всероссийская олимпиада школьников по географии. Практическая часть. Разбор заданий

Всероссийская олимпиада школьников по географии. Практическая часть. Разбор заданий Презентация на тему Ангола

Презентация на тему Ангола  Кавказ

Кавказ Волго-Вятский район

Волго-Вятский район Гидрология. Физические основы гидрологических процессов

Гидрология. Физические основы гидрологических процессов Презентация на тему Мордовия

Презентация на тему Мордовия  20141013_pogoda

20141013_pogoda 20170119_braziliya

20170119_braziliya Аналитический обзор геологической и геохронологической изученности роев палеопротерозойских даек и малых интрузий

Аналитический обзор геологической и геохронологической изученности роев палеопротерозойских даек и малых интрузий Природные зоны Африки Малахова Ольга Васильевна учитель географии МОУ Вазьянская СОШ Спасского района Нижегородской области

Природные зоны Африки Малахова Ольга Васильевна учитель географии МОУ Вазьянская СОШ Спасского района Нижегородской области