Содержание

- 2. СИСТЕМЫ Любая деятельность человека носит целенаправленный характер. Наиболее четко это прослеживается на примере трудовой деятельности. Цель

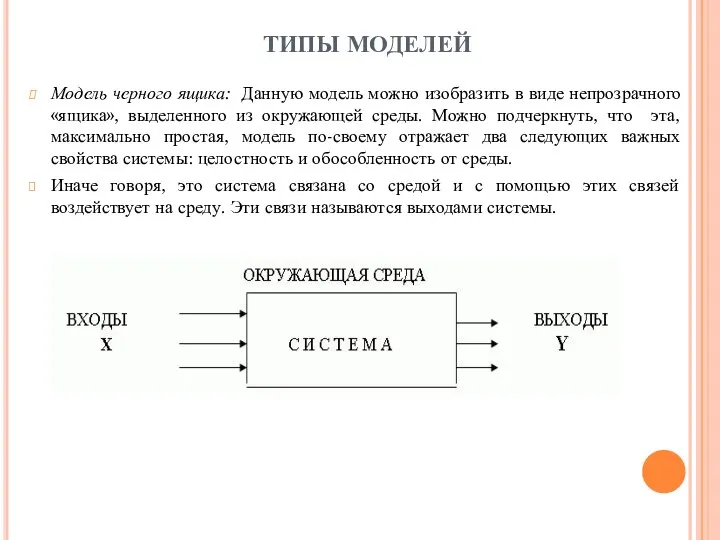

- 3. ТИПЫ МОДЕЛЕЙ Модель черного ящика: Данную модель можно изобразить в виде непрозрачного «ящика», выделенного из окружающей

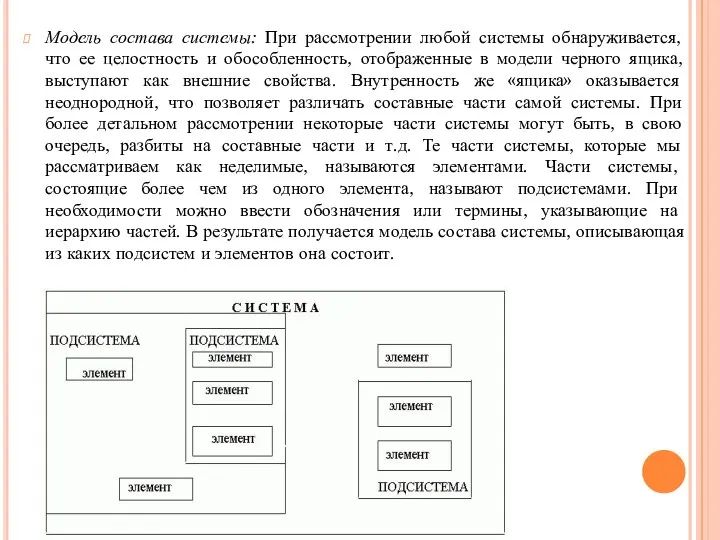

- 4. Модель состава системы: При рассмотрении любой системы обнаруживается, что ее целостность и обособленность, отображенные в модели

- 5. Модель структуры системы: Совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами называется структурой системы.

- 6. Динамические модели систем: Системы, в которых происходят какие бы то ни было изменения со временем называются

- 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ Моделирование – неотъемлемый этап всякой целенаправленной деятельности. Любой процесс труда есть деятельность,

- 8. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ Множественность моделей одного объекта обусловлена в частности тем, что для разных целей требуется строить

- 9. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ Геологическая модель — это система элементов геологического строения, обобщенно и

- 10. Математическое моделирование геологической среды: Объектами моделирования могут быть отдельные участки земной коры, а также различные свойства

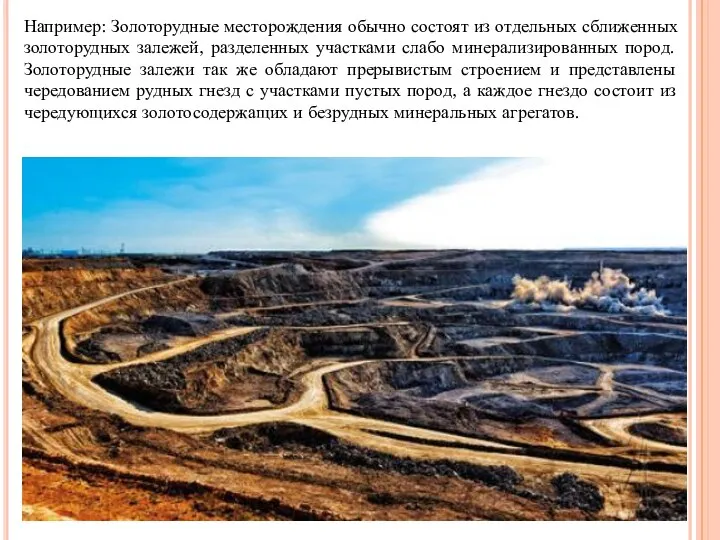

- 11. Например: Золоторудные месторождения обычно состоят из отдельных сближенных золоторудных залежей, разделенных участками слабо минерализированных пород. Золоторудные

- 12. Природная сложность и недоступность геологических объектов, несовместимость их размеров с размерами отбираемых проб, ограниченность экспериментальных данных

- 13. Существуют одномерные, двухмерные и многомерные статистические модели. К многомерным статистическим моделям относится, каждое геологическое явление или

- 14. Физико-геологическое моделирование: Под физико-геологической моделью понимается абстрактное возмущающее тело, обобщенные размеры, форма и контрастность физических свойств

- 15. Физико-геологическая модель подразделяется на простые и сложные. Простые (частные) модели - это однопараметровые модели, отображающие объект

- 16. Формирование физико-геологической модели изучаемых объектов условно можно разделить на 3 фазы. Первая фаза - построение априорной

- 18. Скачать презентацию

20180109_prezentatsiya_viktorina_arktika

20180109_prezentatsiya_viktorina_arktika Экономико-географическое положение Хорватии

Экономико-географическое положение Хорватии Использование космоснимков при изучении гидрорельефной части природного каркаса Камышловского Лога

Использование космоснимков при изучении гидрорельефной части природного каркаса Камышловского Лога степь

степь Экваториальные системы координат

Экваториальные системы координат Разнообразие горных пород

Разнообразие горных пород Ефремовка – село моё родное

Ефремовка – село моё родное Port of Las Palmas

Port of Las Palmas Феномен города как объекта регионального исследования

Феномен города как объекта регионального исследования Центральная Росссия

Центральная Росссия Город Сысерть

Город Сысерть Климатограмма. Климатообразующие факторы

Климатограмма. Климатообразующие факторы Гляциально-нивальная морфоскульптура

Гляциально-нивальная морфоскульптура Губкин - центр притяжения

Губкин - центр притяжения Суббореальные зоны

Суббореальные зоны Этот удивительный песок

Этот удивительный песок Европейский Север

Европейский Север Introducing with Australia

Introducing with Australia Вода – одно из самых главных богатств Земли

Вода – одно из самых главных богатств Земли Водные ресурсы мира Выполнила ученица 10 класса Луконина Светлана

Водные ресурсы мира Выполнила ученица 10 класса Луконина Светлана Координаты

Координаты Памятники природы Даниловского района Ярославской области

Памятники природы Даниловского района Ярославской области Презентация на тему Ирландия

Презентация на тему Ирландия  Золотой гвоздь Усолки

Золотой гвоздь Усолки Сценарий этнографического праздника на территории Столинского района на базе заказников Средняя припять и Ольманские болота

Сценарий этнографического праздника на территории Столинского района на базе заказников Средняя припять и Ольманские болота Уран в Кемеровской области

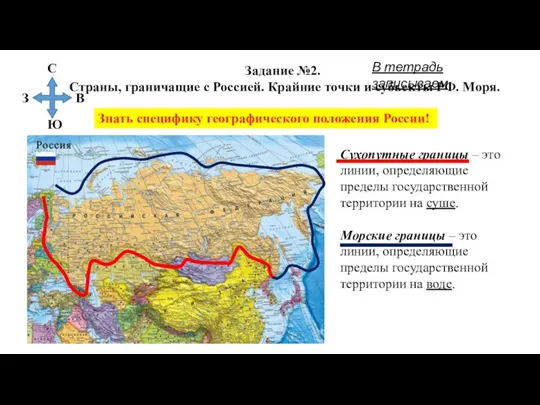

Уран в Кемеровской области Страны, граничащие с Россией

Страны, граничащие с Россией 256fc159c40744ba9f50f37542173a02

256fc159c40744ba9f50f37542173a02