Содержание

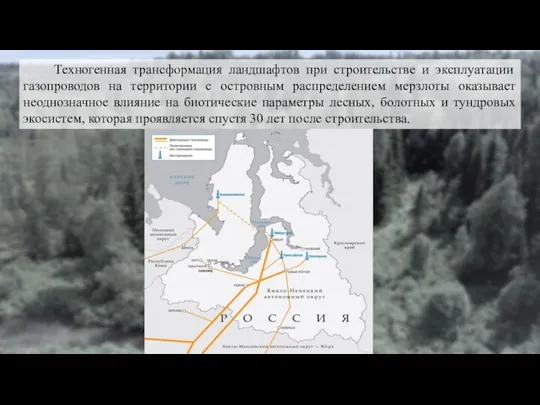

- 3. Техногенная трансформация ландшафтов при строительстве и эксплуатации газопроводов на территории с островным распределением мерзлоты оказывает неоднозначное

- 4. В лесных экосистемах, развитых на талых участках, последствия строительства и эксплуатации газопровода приводят к следующим изменениям:

- 5. Изменения в сообществах мелких млекопитающих обусловлены антропогенными изменениями микрорельефа и самими изменениями растительного покрова, которые привели

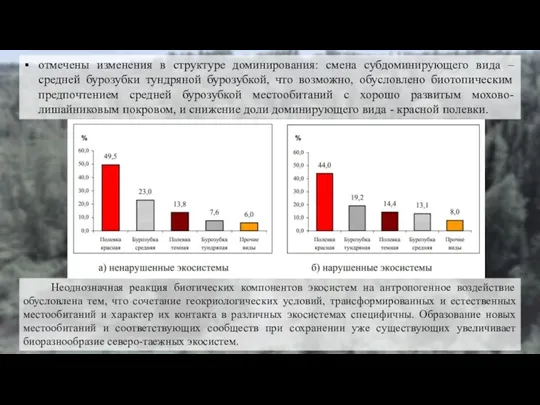

- 6. отмечены изменения в структуре доминирования: смена субдоминирующего вида – средней бурозубки тундряной бурозубкой, что возможно, обусловлено

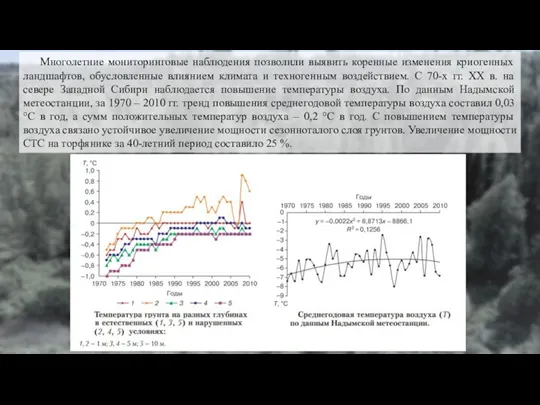

- 7. Многолетние мониторинговые наблюдения позволили выявить коренные изменения криогенных ландшафтов, обусловленные влиянием климата и техногенным воздействием. С

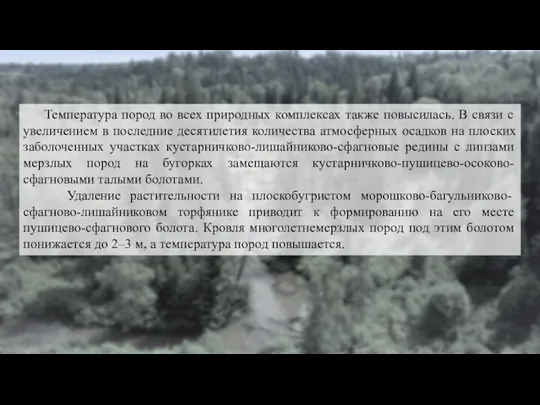

- 8. Температура пород во всех природных комплексах также повысилась. В связи с увеличением в последние десятилетия количества

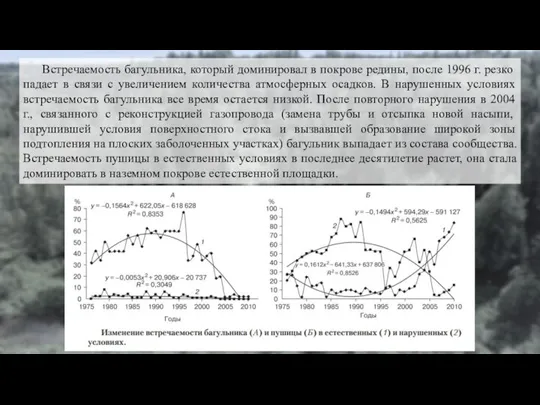

- 9. Встречаемость багульника, который доминировал в покрове редины, после 1996 г. резко падает в связи с увеличением

- 10. В связи с увеличением количества атмосферных осадков, активизируется процесс заболачивания на плоских слабодренированных поверхностях равнин. В

- 11. Развитие современных эоловых процессов на территории северо-таежной подзоны Западной Сибири определяется комплексным воздействием природных и антропогенных

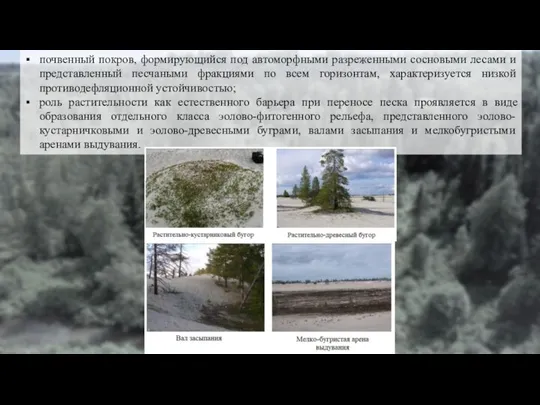

- 12. почвенный покров, формирующийся под автоморфными разреженными сосновыми лесами и представленный песчаными фракциями по всем горизонтам, характеризуется

- 13. Антропогенные факторы оказывают влияние посредством создания техногенного рельефа, на поверхности которого активизируются процессы дефляции, а также

- 14. Отличительной особенностью для месторождений, расположенных в северо-таежных условиях, является рост площади нарушенных территорий со сроком их

- 16. Скачать презентацию

Традиционные танцы народов Севера – якутов и долганов

Традиционные танцы народов Севера – якутов и долганов Eventful weekend in Omsk

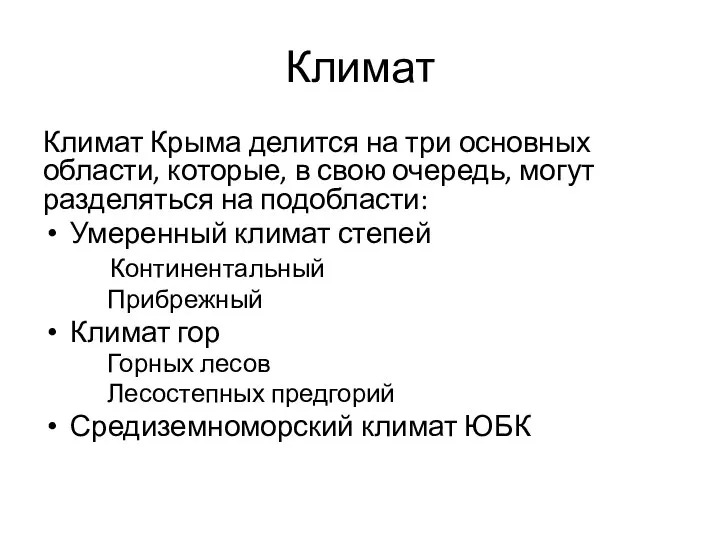

Eventful weekend in Omsk Климат Крыма

Климат Крыма Зима 2019-2020. Почему так получилось

Зима 2019-2020. Почему так получилось Презентация на тему Море Лаптевых

Презентация на тему Море Лаптевых  Политика Китая в арктическом макрорегионе: этапы развития и современные перспективы

Политика Китая в арктическом макрорегионе: этапы развития и современные перспективы Гранитная каменоломня и Новгородский струг. Ордена Петра Великого общество Память Балтики

Гранитная каменоломня и Новгородский струг. Ордена Петра Великого общество Память Балтики Природные зоны Земли

Природные зоны Земли Презентация на тему Река Хуанхэ

Презентация на тему Река Хуанхэ  Океаны и моря

Океаны и моря Закономерности распределения тепла и влаги по территории России

Закономерности распределения тепла и влаги по территории России Азовское Море

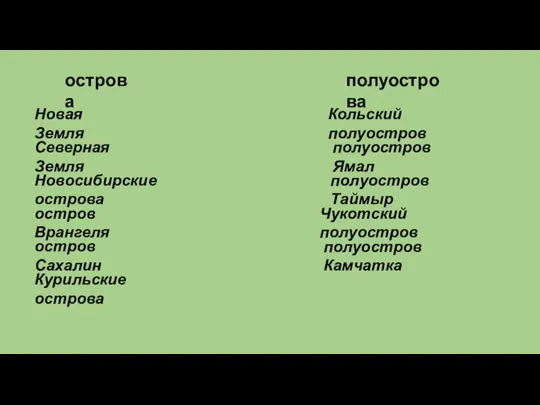

Азовское Море Низменности, возвышенности и плоскогорья

Низменности, возвышенности и плоскогорья Субтропики. Климат

Субтропики. Климат Животные Антарктиды

Животные Антарктиды Презентация на тему История измерения времени

Презентация на тему История измерения времени  Центр тяготения Всеволожского района. Кудрово

Центр тяготения Всеволожского района. Кудрово Рекреационные ресурсы

Рекреационные ресурсы Презентация на тему Барнаул

Презентация на тему Барнаул  Формы земной поверхности

Формы земной поверхности Атлантический океан

Атлантический океан 6 класс. Презентация. Изображения земной поверхности

6 класс. Презентация. Изображения земной поверхности 20161219_svoystva_vod_mo

20161219_svoystva_vod_mo Заводы и фабрики Санкт-Петербурга

Заводы и фабрики Санкт-Петербурга Рост численности населения Земли

Рост численности населения Земли Путешествие в Мексику

Путешествие в Мексику Крупнейшие реки мира

Крупнейшие реки мира 20171128_prirodnye_zony_afriki

20171128_prirodnye_zony_afriki