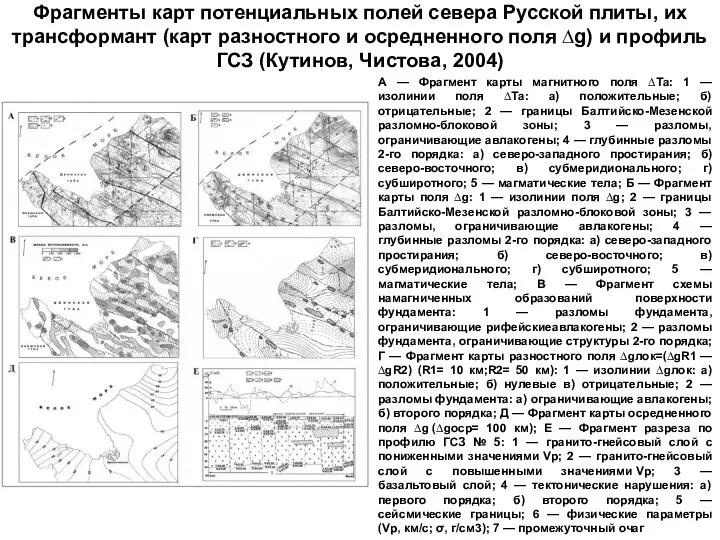

осредненного поля ∆g) и профиль ГСЗ (Кутинов, Чистова, 2004)

А — Фрагмент карты магнитного поля ∆Та: 1 — изолинии поля ∆Та: а) положительные; б) отрицательные; 2 — границы Балтийско-Мезенской разломно-блоковой зоны; 3 — разломы, ограничивающие авлакогены; 4 — глубинные разломы 2-го порядка: а) северо-западного простирания; б) северо-восточного; в) субмеридионального; г) субширотного; 5 — магматические тела; Б — Фрагмент карты поля ∆g: 1 — изолинии поля ∆g; 2 — границы Балтийско-Мезенской разломно-блоковой зоны; 3 — разломы, ограничивающие авлакогены; 4 — глубинные разломы 2-го порядка: а) северо-западного простирания; б) северо-восточного; в) субмеридионального; г) субширотного; 5 — магматические тела; В — Фрагмент схемы намагниченных образований поверхности фундамента: 1 — разломы фундамента, ограничивающие рифейскиеавлакогены; 2 — разломы фундамента, ограничивающие структуры 2-го порядка; Г — Фрагмент карты разностного поля ∆gлок=(∆gR1 — ∆gR2) (R1= 10 км;R2= 50 км): 1 — изолинии ∆gлок: а) положительные; б) нулевые в) отрицательные; 2 — разломы фундамента: а) ограничивающие авлакогены; б) второго порядка; Д — Фрагмент карты осредненного поля ∆g (∆gоср= 100 км); Е — Фрагмент разреза по профилю ГСЗ № 5: 1 — гранито-гнейсовый слой с пониженными значениями Vp; 2 — гранито-гнейсовый слой с повышенными значениями Vp; 3 — базальтовый слой; 4 — тектонические нарушения: а) первого порядка; б) второго порядка; 5 — сейсмические границы; 6 — физические параметры (Vp, км/с; σ, г/см3); 7 — промежуточный очаг

Викторина Вспомни знак

Викторина Вспомни знак Природные зоны. Тундра

Природные зоны. Тундра Ученики 10 класса

Ученики 10 класса Национальный парк Нанда-деви и Долина Цветов

Национальный парк Нанда-деви и Долина Цветов The сity where i live

The сity where i live 20140414_reki_6_klass

20140414_reki_6_klass Природные каменные материалы

Природные каменные материалы Pražské památky

Pražské památky Мое родное село Голубинка

Мое родное село Голубинка 20140602_arkticheskie_morya

20140602_arkticheskie_morya Дальний Восток (остров Сахалин)

Дальний Восток (остров Сахалин) Презентация на тему Население и страны Евразии

Презентация на тему Население и страны Евразии  Со Святой Руси в страны заморские. Былина

Со Святой Руси в страны заморские. Былина Сценарий рекламы

Сценарий рекламы Заводы и фабрики Санкт-Петербурга

Заводы и фабрики Санкт-Петербурга Метаморфические породы

Метаморфические породы Измерение расстояний на местности. Методы измерений. Классификация мерных приборов

Измерение расстояний на местности. Методы измерений. Классификация мерных приборов The village Staroseley is situated in the Volgograd Region

The village Staroseley is situated in the Volgograd Region Австралия

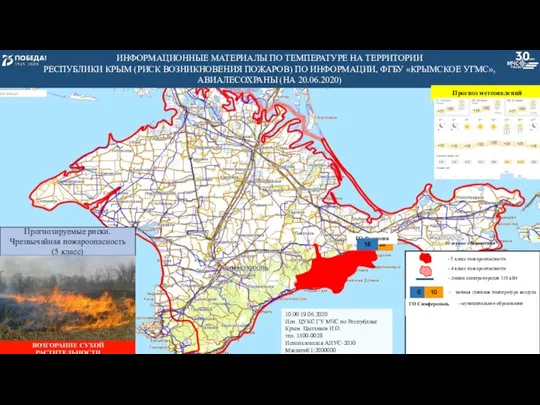

Австралия Аналитические материалы ЧПО

Аналитические материалы ЧПО Русские исследователи

Русские исследователи Основы коллекционирования

Основы коллекционирования Презентация на тему Интересные факты об Индии

Презентация на тему Интересные факты об Индии  Воздушные массы (1) (1)

Воздушные массы (1) (1) Лесные зоны России

Лесные зоны России Долина Смерти

Долина Смерти Город Армавир

Город Армавир Про воду

Про воду