Содержание

- 2. 1950-е гг. – период укрепления краевых и областных библиотек. Они превратились в крупнейшие книгохранилища с универсальным

- 3. Одновременно с интенсивным развитием науки в восстановленных регионах страны происходило становление сети академических библиотек. Постановление СНК

- 4. Библиотеки филиалов АН СССР представляли своеобразный тип академических книгохранилищ. Их деятельность определялась местными условиями, специализацией фондов.

- 5. В послевоенное десятилетие увеличилась доля библиотек специальных учебных заведений: высших, средних специальных и техникумов. В городах

- 6. В 1947–51 существенно расширилась сеть библиотек на селе. В селах Западной Сибири за этот период их

- 7. Стратегической линией организации работы конца 1950-х гг. стало укрупнение библиотечных учреждений в целях сокращения финансовых затрат

- 8. Совокупный книжный фонд массовых библиотек региона на 1 января 1963 составлял 93,5 млн экз. – 18

- 9. Укрупнение библиотек и рост книжных фондов позволили существенно поднять средний показатель обеспеченности массовых библиотек книжными изданиями.

- 10. После 1958 держателем бесплатных обязательных экземпляров на территории Сибири и Дальнего Востока стала Государственная публичная научно-техническая

- 11. Однако культурное строительство, в т. ч. библиотечное, не успевало в 1970-е – нач. 1980-х гг. за

- 12. После создания городских и районных (сельских) централизованных библиотечных систем в 1974–80 сеть государственных массовых библиотек развивалась

- 13. Продолжала развиваться сеть специализированных библиотек. Увеличилась сеть научного-технических библиотек в Сибири: в 1975–85 их число выросло

- 14. В начале 1980-х гг. обеспеченность населения Сибири библиотеками находилась на общесоюзном уровне: в среднем 1 массовая

- 15. На улучшение квалификации библиотечных кадров благотворно повлияло открытие в Сибири новых институтов культуры. К существовавшим Восточно-Сибирскому

- 16. В 1975 начались принципиальные изменения во всей системе библиотечного обслуживания населения Сибири и Дальнего Востока. Перестройка

- 17. В середине 1970‑х гг. в стране начала формироваться депозитарная система книжных фондов. В Сибири и на

- 18. На 1 января 1986 общее количество библиотек в регионе 17 721 (без учета детских и школьных),

- 19. К началу 1990-х гг. период экстенсивного наращивания библиотечных ресурсов закончился. Начинался процесс снижения не только темпов

- 20. В 1990-2000 гг. радикально изменились многие условия функционирования библиотек, характер чтения, структура книжной продукции России, что

- 21. В изменившихся условиях каждая библиотека стремилась определить свое место в социокультурной среде, разработать стратегию своего существования,

- 22. Рекомендуем литературу: Глазунова, Т.В. История библиотек технических вузов Западной Сибири (1985–1991) : монография / Т.В. Глазунова

- 23. Бабин, А.В. Библиотека Геннадия Васильевича Юдина в Красноярске : монография / А.В. Бабин. – Washington :

- 24. Социальное попечение в Сибири (XIX–XX вв.) в документах и материалах : учебное пособие / сост. Т.А.

- 25. Глушкова, П.В. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях : учебное пособие / П.В. Глушкова, Т.И.

- 26. Источники: Библиотеки и библиотечное дело // Библиотека сибирского краеведа [ Электронный ресурс] . – Электрон. дан.

- 28. Скачать презентацию

![Источники: Библиотеки и библиотечное дело // Библиотека сибирского краеведа [ Электронный ресурс]](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/1149107/slide-25.jpg)

История отечественной специальной педагогики. Советский период

История отечественной специальной педагогики. Советский период XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida samarqand viloyati maorifi holati va muammolari

XIX asr ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida samarqand viloyati maorifi holati va muammolari Шигабетдин Мәржәни исемендәге музей

Шигабетдин Мәржәни исемендәге музей Тематический альбом Символы Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Тематический альбом Символы Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов History-invention of India

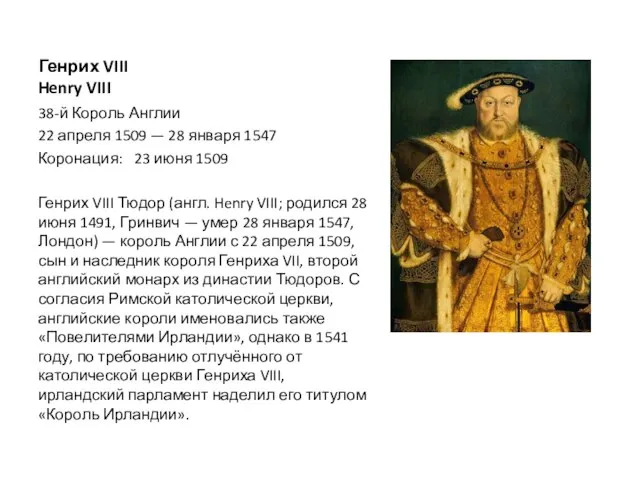

History-invention of India Генрих VIII Henry VIII 38-й Король Англии 22 апреля 1509 — 28 января 1547 Коронация: 23 июня 1509 Генрих VIII Тюдор (англ. Henry VIII; родился 28 июня 1491, Гри

Генрих VIII Henry VIII 38-й Король Англии 22 апреля 1509 — 28 января 1547 Коронация: 23 июня 1509 Генрих VIII Тюдор (англ. Henry VIII; родился 28 июня 1491, Гри Была Война

Была Война Презентация на тему Внешняя политика России Русско-японская война

Презентация на тему Внешняя политика России Русско-японская война  Камень в жизни человека

Камень в жизни человека Петр Великий – первый Российский Император

Петр Великий – первый Российский Император День освобождения Донбасса

День освобождения Донбасса Внешняя политика России до Второй Мировой войны. Обзор общемировых процессов

Внешняя политика России до Второй Мировой войны. Обзор общемировых процессов Даты с древнейших времен до конца XVI века

Даты с древнейших времен до конца XVI века Экскурсия в школьный музей Фронтовая землянка

Экскурсия в школьный музей Фронтовая землянка Презентация на тему Индийские касты

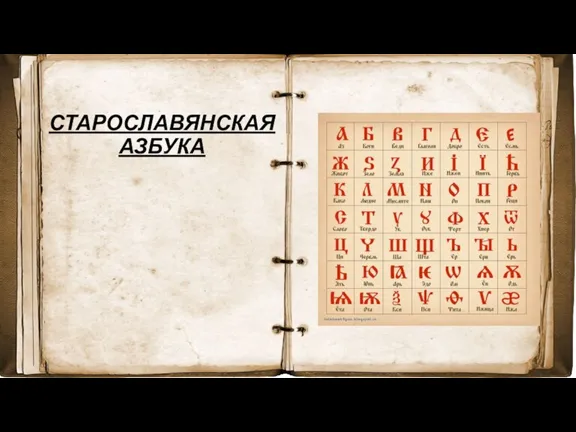

Презентация на тему Индийские касты  Старославянская азбука

Старославянская азбука Дерзкая готика

Дерзкая готика Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. Русская печь (технология, 3 класс)

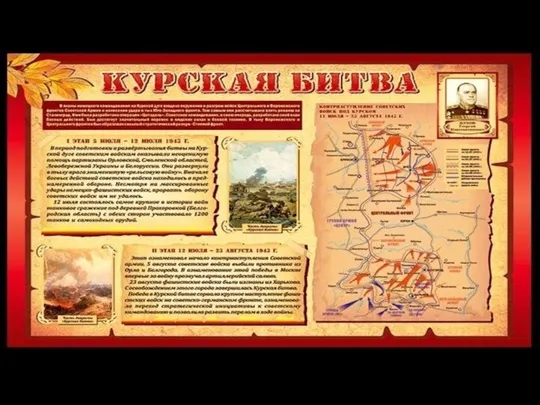

Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. Русская печь (технология, 3 класс) Курская битва

Курская битва Северная война между Шведским королевством и коалицией государств северной европы

Северная война между Шведским королевством и коалицией государств северной европы Презентация на тему К 70-летию Победы в ВОВ Помним и чтим наших родных прадедов и дедов

Презентация на тему К 70-летию Победы в ВОВ Помним и чтим наших родных прадедов и дедов  ЕГЭ по истории. Задания 18-19. Скульптура

ЕГЭ по истории. Задания 18-19. Скульптура Крещение Руси

Крещение Руси Бессмертно имя героя. Лебедев Дмитрий Максимович

Бессмертно имя героя. Лебедев Дмитрий Максимович ЛЕГЕНДАрная Беларусь. Заполье.Тайна лиственной аллеи с музыкой

ЛЕГЕНДАрная Беларусь. Заполье.Тайна лиственной аллеи с музыкой Школа, опалённая войной

Школа, опалённая войной Глобальные восстания и революции в Австриии 1870-1871 годов

Глобальные восстания и революции в Австриии 1870-1871 годов Викторина Маршалы Победы

Викторина Маршалы Победы