Слайд 21. Проблемы этногенеза восточных славян

Этногенез ‒ (греч. ἔθνος + γένεσις) процесс складывания

этнической общности (этноса, народа).

Основными проблемами этногенеза праславян можно назвать вопросы: 1) о месте (Днепровская, Вислийская, Карпатская теории) и 2) о времени их выделения как самостоятельного этноса (сер. – вт. пол. I тыс. до н.э.).

В отсутствие собственно славянских письменных источников историкам приходится опираться на лингвистические и археологические данные, а также на неясные и противоречивые свидетельства античных авторов…

Славянские государства

в современной Европе

Слайд 3Великое переселение народов (IV – VI вв.) и его роль в истории

праславян

Слайд 4Формирование отдельных ветвей славянства

(VI – VIII вв.)

«Северные славяне» (группа племён, осевших

в Восточной Пруссии и частично уничтоженных или ассимилированных соседями в эпоху Средневековья)

Западные славяне (современные поляки, чехи, словаки и пр.)

Южные славяне (современные болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы и пр. обитатели Балкан)

Восточные славяне (современные русские, украинцы и белорусы, заселившие обширную «Русскую», или Восточноевропейскую равнину) – ключевым отличием их этногенеза стало длительное сохранение этнической целостности (до XV века).

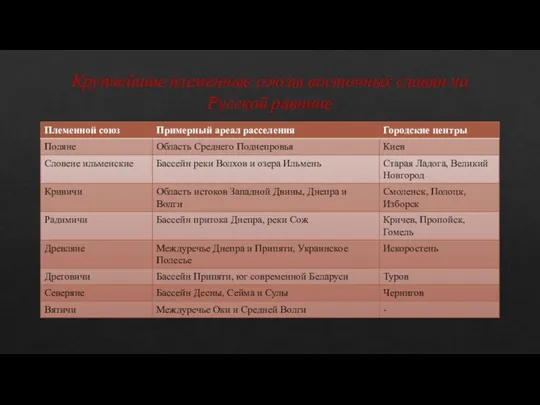

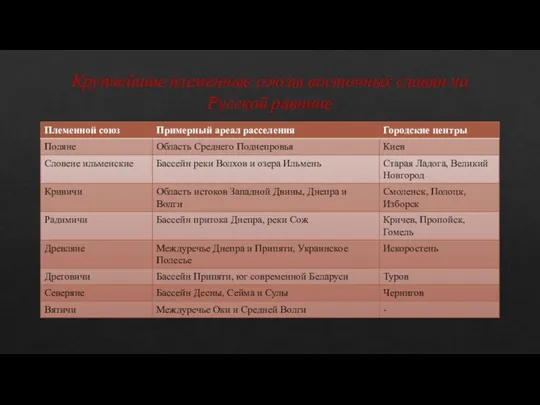

Слайд 5Крупнейшие племенные союзы восточных славян на Русской равнине

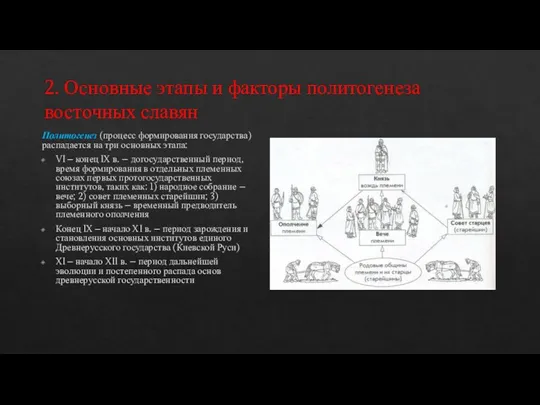

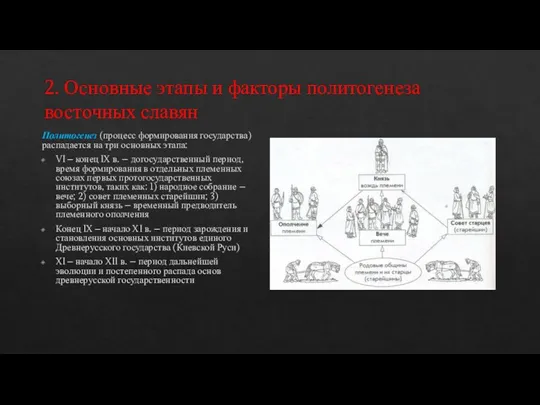

Слайд 62. Основные этапы и факторы политогенеза восточных славян

Политогенез (процесс формирования государства) распадается

на три основных этапа:

VI ‒ конец IX в. – догосударственный период, время формирования в отдельных племенных союзах первых протогосударственных институтов, таких как: 1) народное собрание – вече; 2) совет племенных старейшин; 3) выборный князь – временный предводитель племенного ополчения

Конец IX ‒ начало XI в. – период зарождения и становления основных институтов единого Древнерусского государства (Киевской Руси)

XI ‒ начало XII в. – период дальнейшей эволюции и постепенного распада основ древнерусской государственности

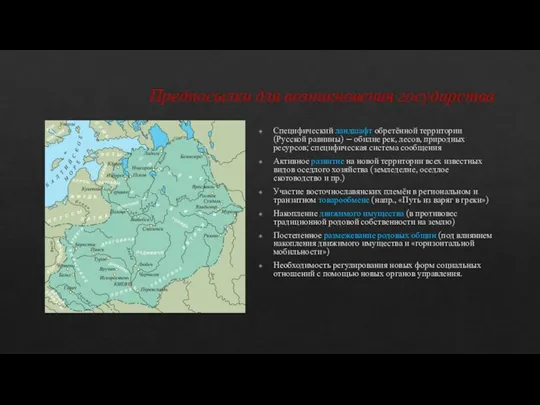

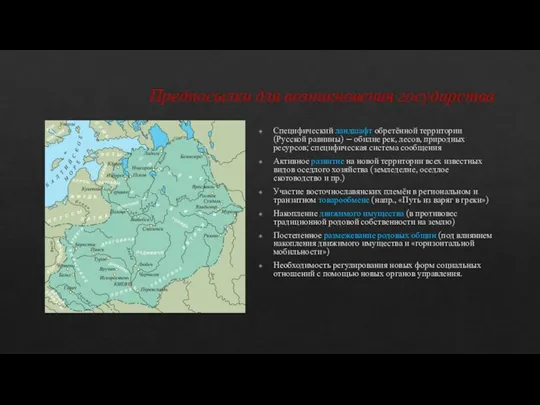

Слайд 7Предпосылки для возникновения государства

Специфический ландшафт обретённой территории (Русской равнины) – обилие рек,

лесов, природных ресурсов; специфическая система сообщения

Активное развитие на новой территории всех известных видов оседлого хозяйства (земледелие, оседлое скотоводство и пр.)

Участие восточнославянских племён в региональном и транзитном товарообмене (напр., «Путь из варяг в греки»)

Накопление движимого имущества (в противовес традиционной родовой собственности на землю)

Постепенное размежевание родовых общин (под влиянием накопления движимого имущества и «горизонтальной мобильности»)

Необходимость регулирования новых форм социальных отношений с помощью новых органов управления.

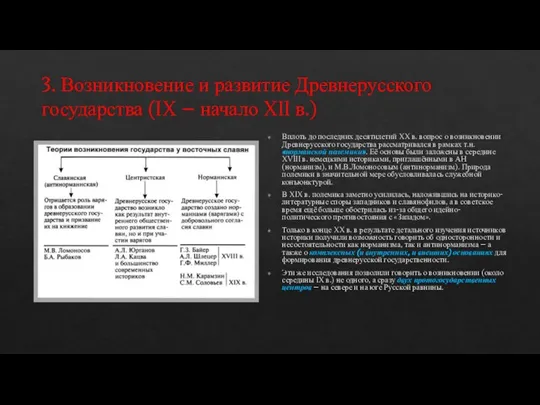

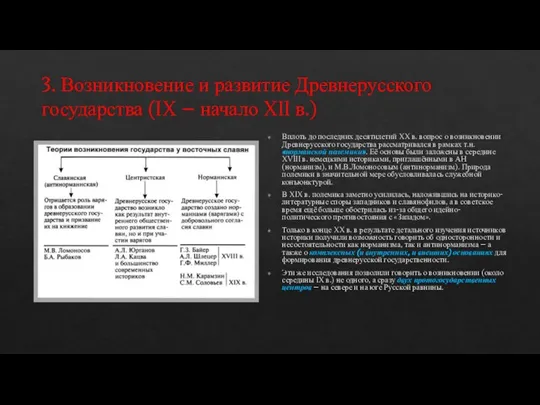

Слайд 83. Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – начало XII в.)

Вплоть до

последних десятилетий XX в. вопрос о возникновении Древнерусского государства рассматривался в рамках т.н. «норманской полемики». Её основы были заложены в середине XVIII в. немецкими историками, приглашёнными в АН (норманизм), и М.В.Ломоносовым (антинорманизм). Природа полемики в значительной мере обусловливалась служебной конъюнктурой.

В XIX в. полемика заметно усилилась, наложившись на историко-литературные споры западников и славянофилов, а в советское время ещё больше обострилась из-за общего идейно-политического противостояния с «Западом».

Только в конце XX в. в результате детального изучения источников историки получили возможность говорить об односторонности и несостоятельности как норманизма, так и антинорманизма – а также о комплексных (и внутренних, и внешних) основаниях для формирования древнерусской государственности.

Эти же исследования позволили говорить о возникновении (около середины IX в.) не одного, а сразу двух протогосударственных центров – на севере и на юге Русской равнины.

Слайд 9«Призвание варягов» словенами (862) и поход кн. Олега на Киев (882)

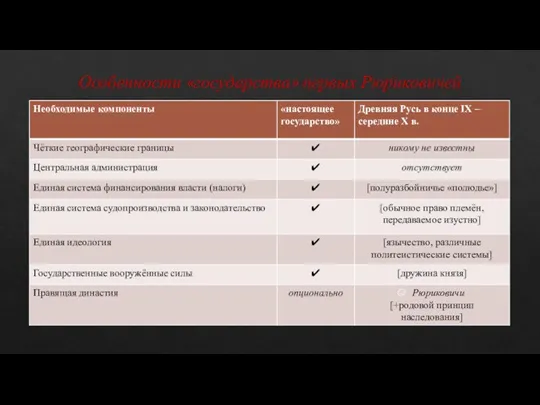

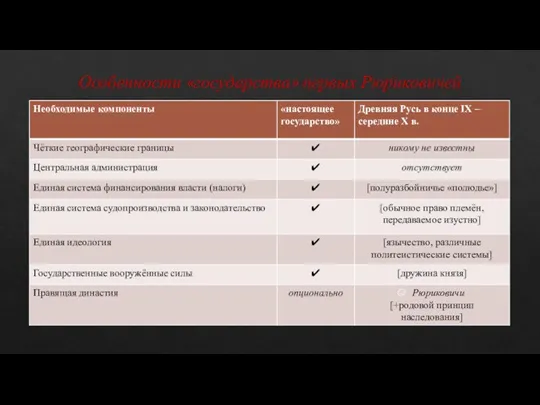

Слайд 10Особенности «государства» первых Рюриковичей

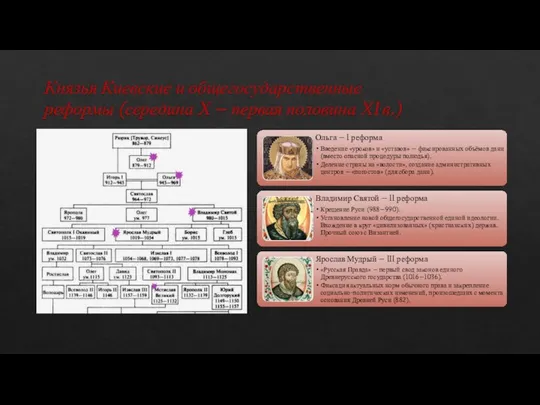

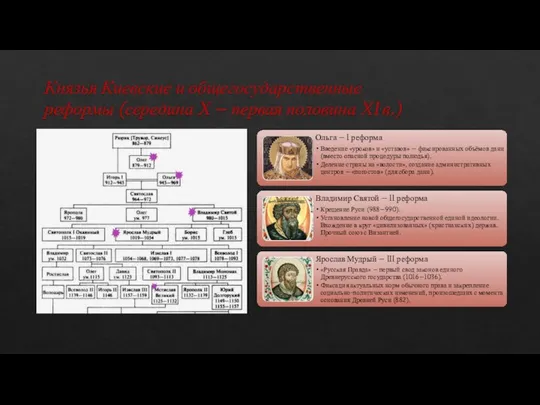

Слайд 11Князья Киевские и общегосударственные

реформы (середина X – первая половина XI в.)

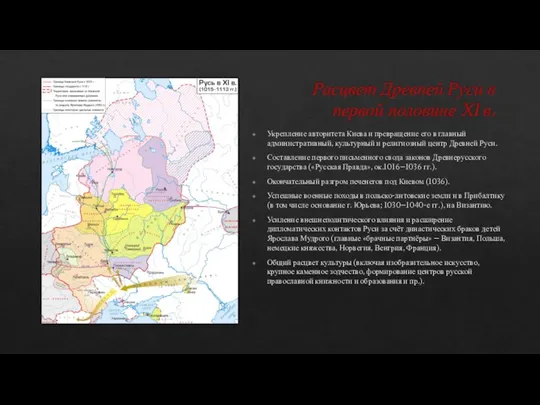

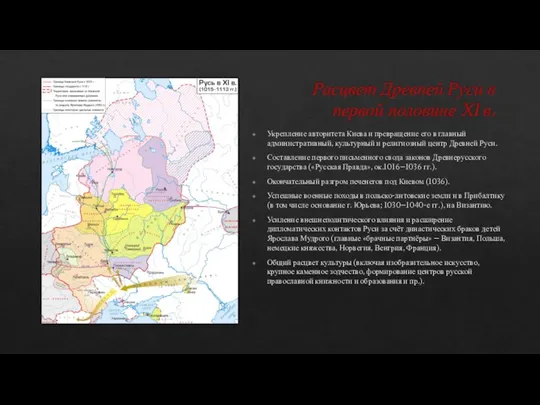

Слайд 12Расцвет Древней Руси в первой половине XI в.

Укрепление авторитета Киева и превращение

его в главный административный, культурный и религиозный центр Древней Руси.

Составление первого письменного свода законов Древнерусского государства («Русская Правда», ок.1016–1036 гг.).

Окончательный разгром печенегов под Киевом (1036).

Успешные военные походы в польско-литовские земли и в Прибалтику (в том числе основание г. Юрьева; 1030–1040-е гг.), на Византию.

Усиление внешнеполитического влияния и расширение дипломатических контактов Руси за счёт династических браков детей Ярослава Мудрого (главные «брачные партнёры» – Византия, Польша, немецкие княжества, Норвегия, Венгрия, Франция).

Общий расцвет культуры (включая изобразительное искусство, крупное каменное зодчество, формирование центров русской православной книжности и образования и пр.).

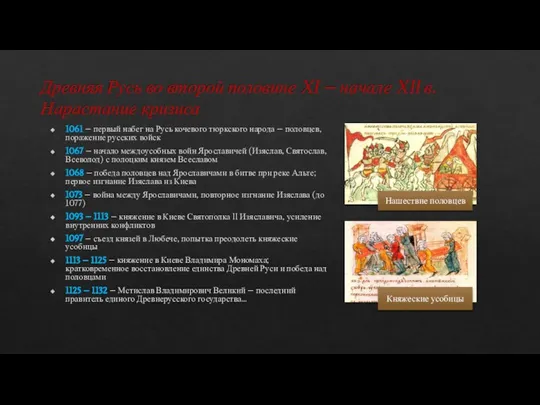

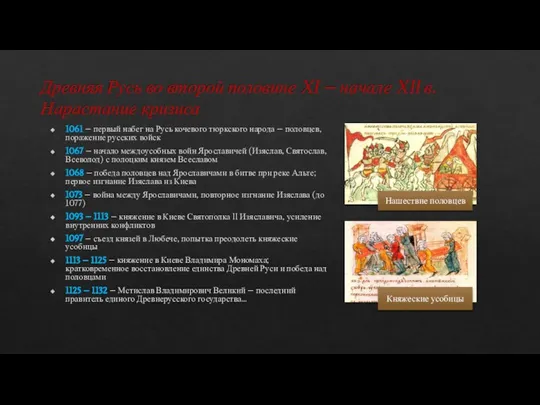

Слайд 13Древняя Русь во второй половине XI – начале XII в. Нарастание кризиса

1061

– первый набег на Русь кочевого тюркского народа – половцев, поражение русских войск

1067 – начало междоусобных войн Ярославичей (Изяслав, Святослав, Всеволод) с полоцким князем Всеславом

1068 – победа половцев над Ярославичами в битве при реке Альте; первое изгнание Изяслава из Киева

1073 – война между Ярославичами, повторное изгнание Изяслава (до 1077)

1093 – 1113 – княжение в Киеве Святополка II Изяславича, усиление внутренних конфликтов

1097 – съезд князей в Любече, попытка преодолеть княжеские усобицы

1113 – 1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха; кратковременное восстановление единства Древней Руси и победа над половцами

1125 – 1132 – Мстислав Владимирович Великий – последний правитель единого Древнерусского государства…

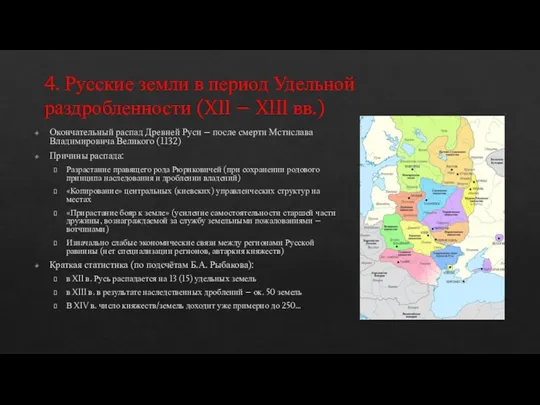

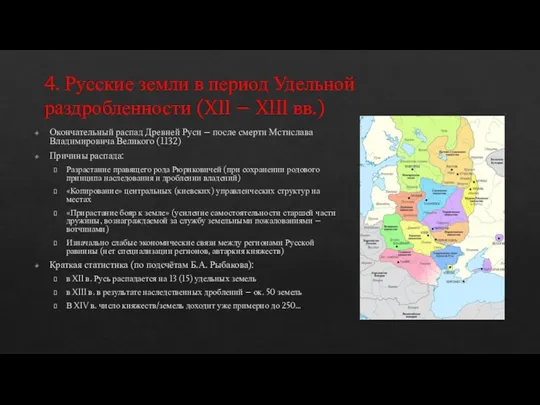

Слайд 144. Русские земли в период Удельной раздробленности (XII – XIII вв.)

Окончательный распад

Древней Руси – после смерти Мстислава Владимировича Великого (1132)

Причины распада:

Разрастание правящего рода Рюриковичей (при сохранении родового принципа наследования и дроблении владений)

«Копирование» центральных (киевских) управленческих структур на местах

«Прирастание бояр к земле» (усиление самостоятельности старшей части дружины, вознаграждаемой за службу земельными пожалованиями – вотчинами)

Изначально слабые экономические связи между регионами Русской равнины (нет специализации регионов, автаркия княжеств)

Краткая статистика (по подсчётам Б.А. Рыбакова):

в XII в. Русь распадается на 13 (15) удельных земель

в XIII в. в результате наследственных дроблений – ок. 50 земель

В XIV в. число княжеств/земель доходит уже примерно до 250…

Історія українського війська

Історія українського війська Русско-Польская война (1654-1667)

Русско-Польская война (1654-1667) Инженер, который опередил время. Жизнь и деятельность военного инженера Речи Посполитой Казимира Семеновича

Инженер, который опередил время. Жизнь и деятельность военного инженера Речи Посполитой Казимира Семеновича Афинский Акрополь

Афинский Акрополь Презентация на тему "Приенисейский край в первой половине 18 века." - презентации по Истории

Презентация на тему "Приенисейский край в первой половине 18 века." - презентации по Истории  Русская культура XIV- XV вв

Русская культура XIV- XV вв Отечественная война 1812 г

Отечественная война 1812 г Воздушные бои за Кубань

Воздушные бои за Кубань История заселения Приазовья

История заселения Приазовья Крестовые походы

Крестовые походы Огонь в сердцах

Огонь в сердцах Юный турист-краевед

Юный турист-краевед Эстафета в надёжных руках

Эстафета в надёжных руках Дорогами войны: памятники Неизвестному солдату

Дорогами войны: памятники Неизвестному солдату Презентация на тему Королевская власть в конце XV века во Франции и в Англии

Презентация на тему Королевская власть в конце XV века во Франции и в Англии  Ликвидация ханской власти в Казахстане

Ликвидация ханской власти в Казахстане Презентация на тему Россия в 17 веке

Презентация на тему Россия в 17 веке  Презентация на тему Чему учил китайский мудрец Конфуций (5 класс)

Презентация на тему Чему учил китайский мудрец Конфуций (5 класс)  История моего имени

История моего имени Победа, сохранившая святую Русь

Победа, сохранившая святую Русь Мы памяти этой верны

Мы памяти этой верны Школьный краеведческий музей

Школьный краеведческий музей Город Лукоянов

Город Лукоянов Духовное развитие западного общества в 1945-2000 годах

Духовное развитие западного общества в 1945-2000 годах Первая мировая война

Первая мировая война День памяти и скорби

День памяти и скорби День матери

День матери Первосвятители Первый славянский Кирилл и Мефодий

Первосвятители Первый славянский Кирилл и Мефодий