Содержание

- 2. Основной чертой историографии 1950-х – 1960-х гг. была попытка объединить научность и объективность исследований с партийностью,

- 3. Тем не менее, в исторической науке начались положительные сдвиги: Однако, они все по-прежнему были ограничены доктринами

- 4. Перемены в науке имели как своих сторонников, так и противников В эпицентре оказался журнал «Вопросы истории»,

- 5. Яркий пример «ошибочной» статьи – статья Ю.З. Полевого «Об исторических взглядах Г.В. Плеханова», где автор сделал

- 6. XX съезд КПСС пробил брешь в господствовавшем в обществе тоталитарном складе мышления. Историки могли теперь усомниться

- 7. После XX съезда деятельность «Вопросов истории» стала составной частью формирования общественного мнения Вышедший после съезда мартовский

- 8. В качестве ответа на критику редакция журнала решила поместить статьи «с более обстоятельным раскрытием содержания по

- 9. В начале декабря 1956 года в Академии общественных наук при ЦК КПСС были организованы дискуссии, предполагавшие

- 10. Стремление к самостоятельному научному поиску было пресечено. Потому неудивительно, что советские историки как до, так и

- 11. Решения XX и XXII съездов КПСС, имевшие отношение к исторической науке, дали возможность обращения к более

- 12. М.Я. Гефтер

- 14. Скачать презентацию

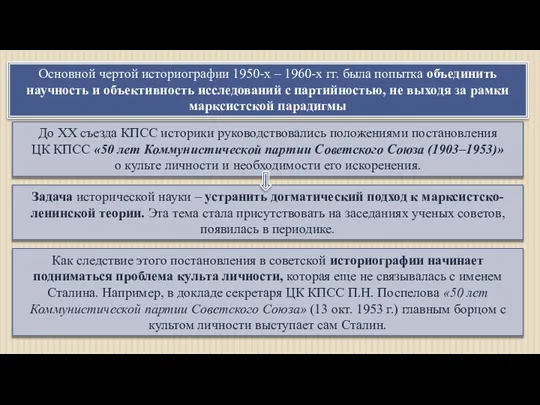

Слайд 2Основной чертой историографии 1950-х – 1960-х гг. была попытка объединить научность и

Основной чертой историографии 1950-х – 1960-х гг. была попытка объединить научность и

До XX съезда КПСС историки руководствовались положениями постановления

ЦК КПСС «50 лет Коммунистической партии Советского Союза (1903–1953)»

о культе личности и необходимости его искоренения.

Задача исторической науки – устранить догматический подход к марксистско-ленинской теории. Эта тема стала присутствовать на заседаниях ученых советов, появилась в периодике.

Как следствие этого постановления в советской историографии начинает подниматься проблема культа личности, которая еще не связывалась с именем Сталина. Например, в докладе секретаря ЦК КПСС П.Н. Поспелова «50 лет Коммунистической партии Советского Союза» (13 окт. 1953 г.) главным борцом с культом личности выступает сам Сталин.

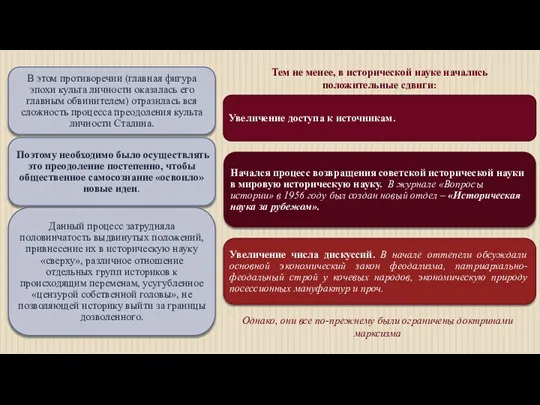

Слайд 3Тем не менее, в исторической науке начались положительные сдвиги:

Однако, они все по-прежнему

Тем не менее, в исторической науке начались положительные сдвиги:

Однако, они все по-прежнему

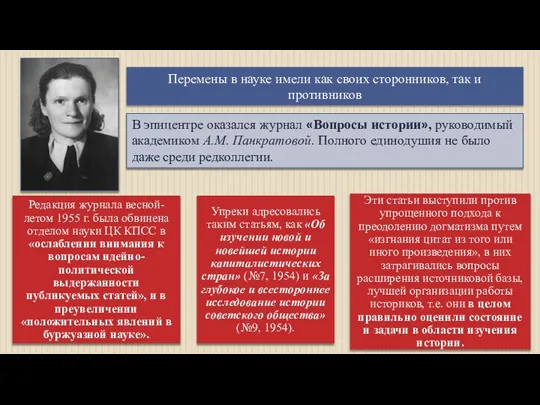

Слайд 4Перемены в науке имели как своих сторонников, так и противников

В эпицентре

Перемены в науке имели как своих сторонников, так и противников

В эпицентре

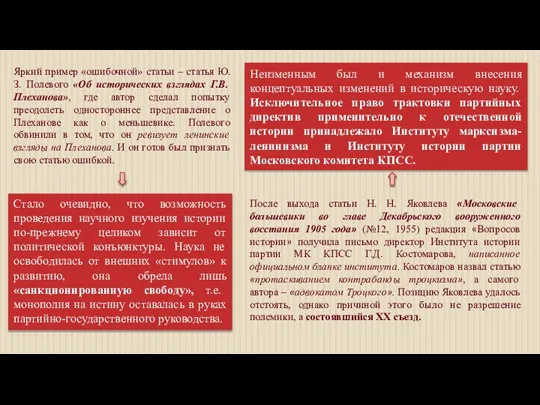

Слайд 5Яркий пример «ошибочной» статьи – статья Ю.З. Полевого «Об исторических взглядах Г.В.

Яркий пример «ошибочной» статьи – статья Ю.З. Полевого «Об исторических взглядах Г.В.

Стало очевидно, что возможность проведения научного изучения истории по-прежнему целиком зависит от политической конъюнктуры. Наука не освободилась от внешних «стимулов» к развитию, она обрела лишь «санкционированную свободу», т.е. монополия на истину оставалась в руках партийно-государственного руководства.

Неизменным был и механизм внесения концептуальных изменений в историческую науку. Исключительное право трактовки партийных директив применительно к отечественной истории принадлежало Институту марксизма- ленинизма и Институту истории партии Московского комитета КПСС.

После выхода статьи Н. Н. Яковлева «Московские большевики во главе Декабрьского вооруженного восстания 1905 года» (№12, 1955) редакция «Вопросов истории» получила письмо директор Института истории партии МК КПСС Г.Д. Костомарова, написанное официальном бланке института. Костомаров назвал статью «протаскиванием контрабанды троцкизма», а самого автора – «адвокатом Троцкого». Позицию Яковлева удалось отстоять, однако причиной этого было не разрешение полемики, а состоявшийся XX съезд.

Слайд 6XX съезд КПСС пробил брешь в господствовавшем в обществе тоталитарном складе мышления.

XX съезд КПСС пробил брешь в господствовавшем в обществе тоталитарном складе мышления.

Материалам съезда были посвящены собрания, совещания, заседания ученых советов и т.д. На них звучала критика или самокритика осмысления недавнего прошлого, когда историкам вместо того, чтобы отстаивать свои позиции, приходилось их менять.

Подготовленные к печати или завершаемые труды пересматривались, с их страниц исчезали осужденные трактовки, стали активнее вводиться ранее недоступные источники.

Но эти перемены не привели к краху догматизма: не только из-за конкретно-исторической обстановки тех лет и устойчивости исследовательских стереотипов, но и из-за ментальности и из-за того, что государство не было заинтересовано в самостоятельно и нестандартно мыслящих людях, в т.ч. и ученых-гуманитариях.

И все же это был шаг вперед: сочетание разбуженной творческой мысли и введение в оборот новых источников внушало надежды на создание исторических работ нового качества.

Слайд 7После XX съезда деятельность «Вопросов истории» стала составной частью формирования общественного мнения

Вышедший

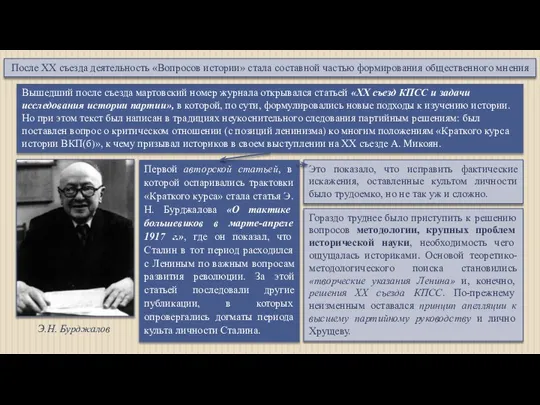

После XX съезда деятельность «Вопросов истории» стала составной частью формирования общественного мнения

Вышедший

Первой авторской статьей, в которой оспаривались трактовки «Краткого курса» стала статья Э.Н. Бурджалова «О тактике большевиков в марте-апреле 1917 г.», где он показал, что Сталин в тот период расходился с Лениным по важным вопросам развития революции. За этой статьей последовали другие публикации, в которых опровергались догматы периода культа личности Сталина.

Это показало, что исправить фактические искажения, оставленные культом личности было трудоемко, но не так уж и сложно.

Э.Н. Бурджалов

Гораздо труднее было приступить к решению вопросов методологии, крупных проблем исторической науки, необходимость чего ощущалась историками. Основой теоретико-методологического поиска становились «творческие указания Ленина» и, конечно, решения XX съезда КПСС. По-прежнему неизменным оставался принцип апелляции к высшему партийному руководству и лично Хрущеву.

Слайд 8В качестве ответа на критику редакция журнала решила поместить статьи «с более

В качестве ответа на критику редакция журнала решила поместить статьи «с более

Слайд 9В начале декабря 1956 года в Академии общественных наук при ЦК КПСС

В начале декабря 1956 года в Академии общественных наук при ЦК КПСС

Члены партийной организации «Вопросов истории» направили в Президиум ЦК КПСС коллективное письмо, но попытки найти поддержку в аппарате и у членов Президиума ЦК КПСС окончились неудачей.

Кульминацией описываемых событий стало постановление ЦК КПСС «О журнале “Вопросы истории”» от 9 марта 1957 г., в котором говорилось о «теоретических и методологических ошибках, имеющих тенденцию к отходу от ленинских принципов партийности в науке».

Последовали изменения в составе редколлегии и редакции: мартовский номер готовил уже новый состав, из прежнего в него вошли только С.Д. Сказкин и Н.А. Смирнов. Главным редактором осталась

А.М. Панкратова.

Этот номер открывала передовая статья «За ленинскую партийность в исторической науке». От имени новой редколлегии были признаны правильными выступления в адрес журнала органов печати, в первую очередь таких газет, как «Правда», «Партийная жизнь» и «Коммунист».

Слайд 10Стремление к самостоятельному научному поиску было пресечено. Потому неудивительно, что советские историки

Стремление к самостоятельному научному поиску было пресечено. Потому неудивительно, что советские историки

Три кита, на которых покоилась советская историческая наука –

– оставались незыблемыми

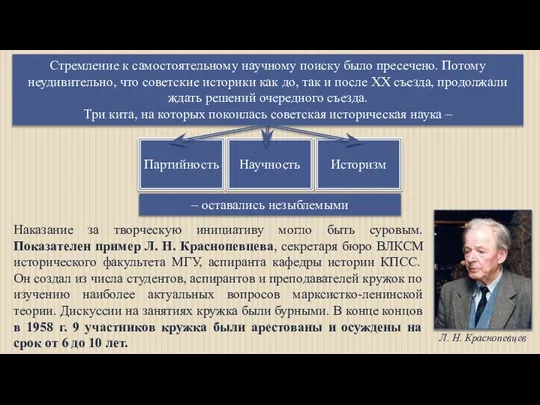

Наказание за творческую инициативу могло быть суровым. Показателен пример Л. Н. Краснопевцева, секретаря бюро ВЛКСМ исторического факультета МГУ, аспиранта кафедры истории КПСС. Он создал из числа студентов, аспирантов и преподавателей кружок по изучению наиболее актуальных вопросов марксистко-ленинской теории. Дискуссии на занятиях кружка были бурными. В конце концов в 1958 г. 9 участников кружка были арестованы и осуждены на срок от 6 до 10 лет.

Л. Н. Краснопевцев

Слайд 11Решения XX и XXII съездов КПСС, имевшие отношение к исторической науке, дали

Решения XX и XXII съездов КПСС, имевшие отношение к исторической науке, дали

Отрицательные последствия культа личности историки видели и постепенно преодолевали их в своих работах. Более того, присутствовало стремление не просто вычеркивать имя Сталина, а обратиться к изучению новых источников.

В период середины 50х – середины 60х была начата большая публикаторская работа. В 1956 году в системе Академии наук были образованы специальные подразделения – секторы публикации источников по истории советского общества в институтах АН СССР, начали издаваться такие журналы, как «Исторический архив», «археографический сборник».

Режим публикации источников слегка смягчился после XXII съезда КПСС. Непреложным правилом для составителей документальных публикаций оставалось комментирование всех материалов небольшевистского толка.

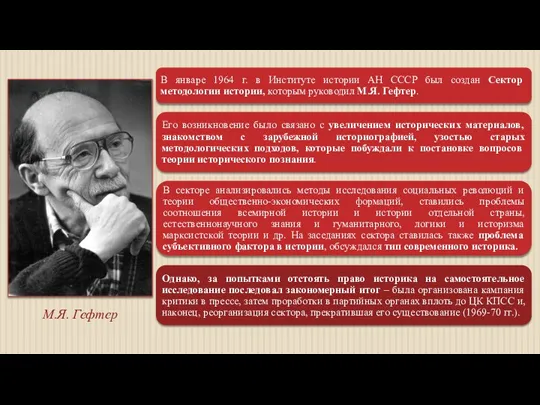

Слайд 12М.Я. Гефтер

М.Я. Гефтер

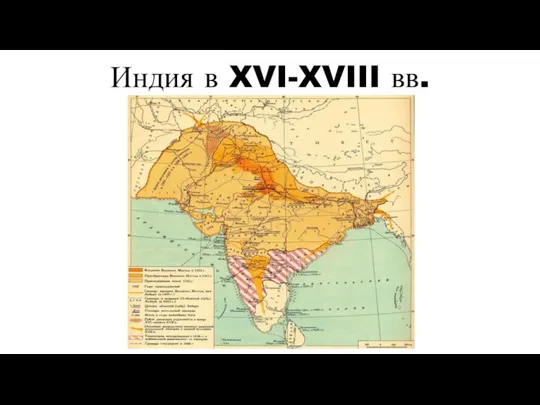

Индия в XVI-XVIII вв

Индия в XVI-XVIII вв Презентация на тему "Волга-немецкий проект" - презентации по Истории

Презентация на тему "Волга-немецкий проект" - презентации по Истории  12 июня – День России

12 июня – День России Правление Владимира Мономаха

Правление Владимира Мономаха История государства и права зарубежных стран. Центр дистанционного обучения

История государства и права зарубежных стран. Центр дистанционного обучения Установление империи в Риме

Установление империи в Риме Нижний Новгород – карман России. История Нижегородской ярмарки

Нижний Новгород – карман России. История Нижегородской ярмарки Образование Древнерусского государства. Князь Святослав

Образование Древнерусского государства. Князь Святослав Великий русский князь Александр Ярославович Невский

Великий русский князь Александр Ярославович Невский Реформы 1860-1870-х гг. 1855-1881 – Александр II

Реформы 1860-1870-х гг. 1855-1881 – Александр II Внешняя политика Екатерина II

Внешняя политика Екатерина II Путешествие в прошлое книги

Путешествие в прошлое книги Презентация на тему Наука на рубеже 19 – начале 20 века (1890-1917гг.)

Презентация на тему Наука на рубеже 19 – начале 20 века (1890-1917гг.)  Занятие № 1. Архаический период в развитии древнегреческой литературы. Мифы и легенды древней греции

Занятие № 1. Архаический период в развитии древнегреческой литературы. Мифы и легенды древней греции Презентация на тему Латинская Америка в 1945-2010 гг

Презентация на тему Латинская Америка в 1945-2010 гг  The Supreme Court of the United States

The Supreme Court of the United States Практическая работа №1. Путешественники

Практическая работа №1. Путешественники Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока

Два пути развития средневековых цивилизаций Запада и Востока Герои труда земли Белгородской

Герои труда земли Белгородской Презентация на тему СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Презентация на тему СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945  Маленькие герои большой войны

Маленькие герои большой войны Александр Невский

Александр Невский Военная страница моей семьи

Военная страница моей семьи Презентация на тему Парад 7 ноября 1941 года

Презентация на тему Парад 7 ноября 1941 года  Памятники сварщикам

Памятники сварщикам Новое время. Европа и Россия. Лекция 7

Новое время. Европа и Россия. Лекция 7 Могулистан (середина XIV- начало XVI веков)

Могулистан (середина XIV- начало XVI веков) Создание календаря исторических событий. Проект

Создание календаря исторических событий. Проект