Содержание

- 2. Нет, Музы не молчат, они кричат. У вдохновенья есть своя отвага - оно порой войска сбивает

- 3. (1914 – 1999 гг.) Милованов Михаил Павлович

- 4. Вверху: храм Пресвятой Троицы с. Троицкое, фото к. XIX в Вид села Троицкое (ныне Липецкий район

- 5. Милованов Михаил Павлович ушёл на фронт, будучи уже взрослым, много пережившим человеком. Родился Михаил Павлович в

- 6. Доменная печь Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ), г. Липецк 1934 г.

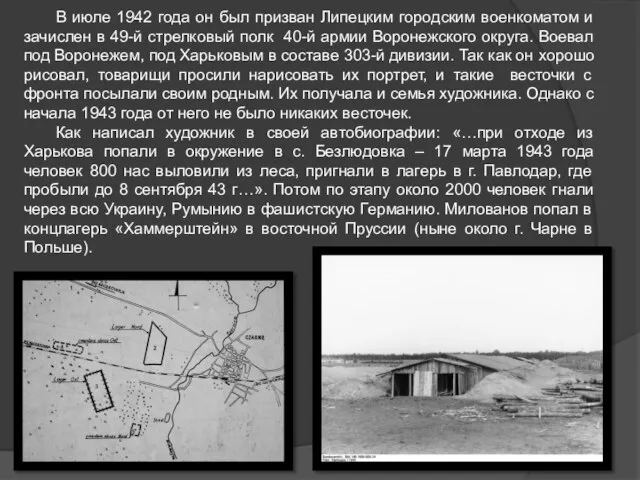

- 7. В июле 1942 года он был призван Липецким городским военкоматом и зачислен в 49-й стрелковый полк

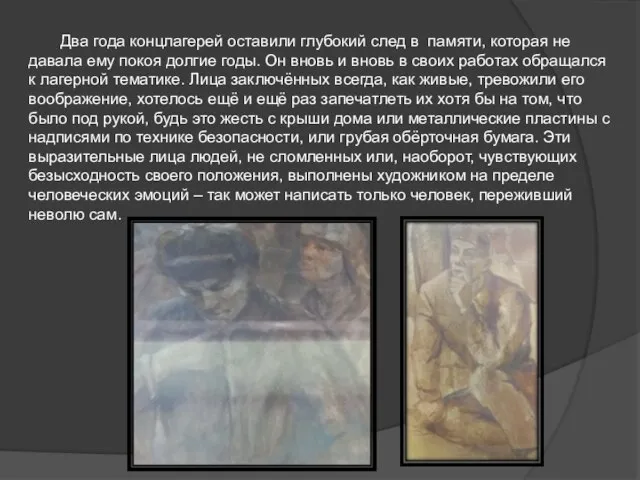

- 8. Два года концлагерей оставили глубокий след в памяти, которая не давала ему покоя долгие годы. Он

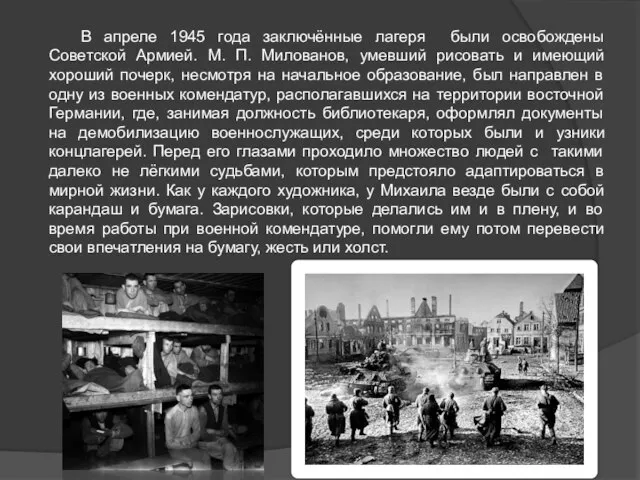

- 9. В апреле 1945 года заключённые лагеря были освобождены Советской Армией. М. П. Милованов, умевший рисовать и

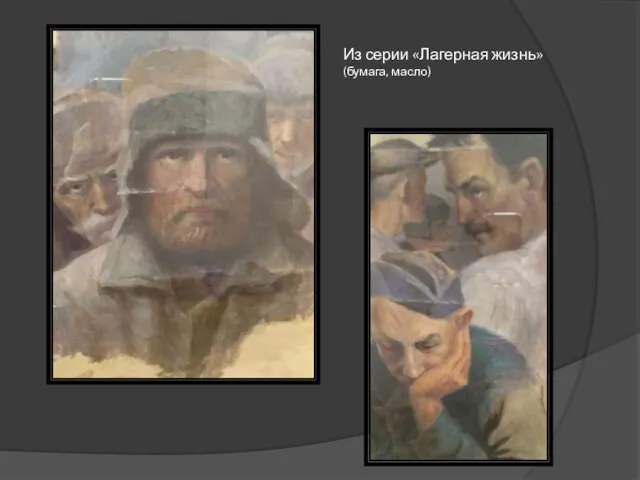

- 10. Из серии «Лагерная жизнь» (бумага, масло)

- 12. Главное в его работах - не одежда, не быт, а лица этих истощённых, усталых, голодных, но

- 13. Пейзажи, портреты, цветы он писал для сослуживцев, друзей, родных. Всё-таки именно художественное ремесло, несмотря на отсутствие

- 15. Скачать презентацию

Слайд 2 Нет, Музы не молчат, они кричат.

У вдохновенья есть своя отвага -

оно порой

Нет, Музы не молчат, они кричат.

У вдохновенья есть своя отвага -

оно порой

стреляя словом дальше, чем снаряд.

Ольга ДмитриЕва

С древних времен до наших дней дошло выражение: «Когда говорят пушки, музы молчат», т.е. искусство отходит на второй план, когда страна ведет военные действия. Война и музы. Казалось бы, нет более противоречивых понятий. Но в годы суровых испытаний, в годы священной войны музы не молчали, они вели в бой, они становились оружием, разящим врагов.

2020 год войдет в историю как юбилейный – год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В каждом регионе нашей страны, в каждом музее будут развернуты экспозиции, посвященные знаменательной дате. Документы той эпохи, личные вещи участников военных действий и тружеников тыла, плакаты, фотографии помогут нам лучше понять: что чувствовали, как жили, о чем думали люди, как они смогли выстоять порой в нечеловеческих условиях. Я хотел бы рассказать об удивительном художнике – нашем земляке, создавшем пронзительные до боли живописные произведения, хранящие воспоминания о Великой Отечественной войне, а также о его работах в собрании Липецкого областного краеведческого музея. Бережно изучает и хранит произведения искусства замечательный человек и прекрасный специалист – главный хранитель фондов Татьяна Дмитриевна Цупко. Она так интересно рассказывает о живописцах и скульпторах, что это заслуживает отдельного повествования. Именно благодаря ей у меня возникло желание рассказать о художнике-земляке, чье творчество связано с героическими и трагическими событиями. Великая Отечественная война породила качественно новое понятие – художник-фронтовик. В отличие от мастеров батальной живописи, художники-фронтовики непосредственно участвовали в сражениях. По-разному сложились их послевоенные судьбы, но всех объединяло одно – память о войне.

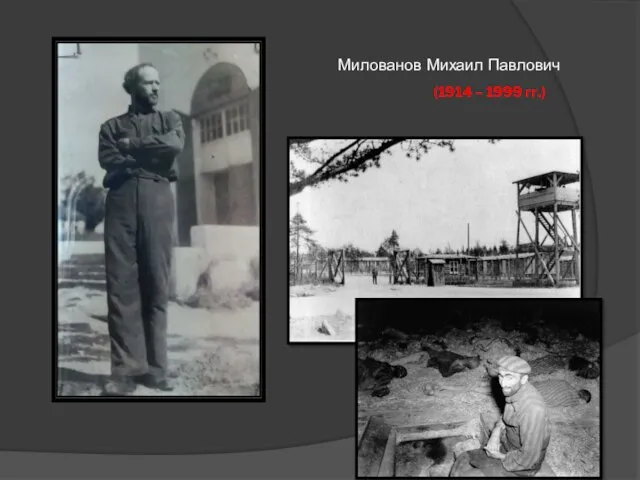

Слайд 3(1914 – 1999 гг.)

Милованов Михаил Павлович

(1914 – 1999 гг.)

Милованов Михаил Павлович

Слайд 4 Вверху: храм Пресвятой Троицы с. Троицкое, фото к. XIX в

Вид

Вверху: храм Пресвятой Троицы с. Троицкое, фото к. XIX в Вид

Слайд 5Милованов Михаил Павлович ушёл на фронт, будучи уже взрослым, много пережившим человеком.

Милованов Михаил Павлович ушёл на фронт, будучи уже взрослым, много пережившим человеком.

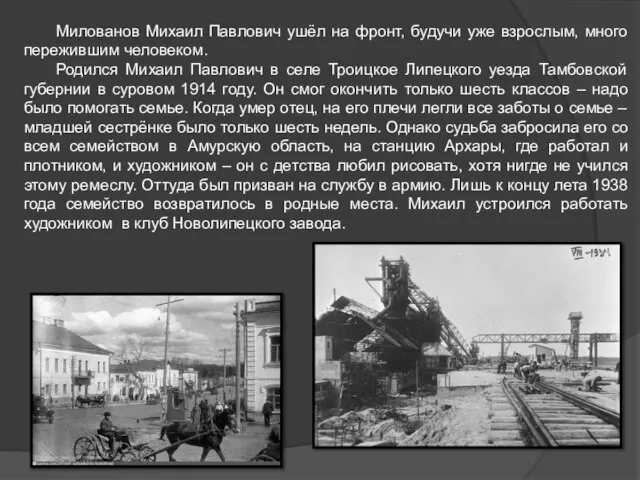

Родился Михаил Павлович в селе Троицкое Липецкого уезда Тамбовской губернии в суровом 1914 году. Он смог окончить только шесть классов – надо было помогать семье. Когда умер отец, на его плечи легли все заботы о семье – младшей сестрёнке было только шесть недель. Однако судьба забросила его со всем семейством в Амурскую область, на станцию Архары, где работал и плотником, и художником – он с детства любил рисовать, хотя нигде не учился этому ремеслу. Оттуда был призван на службу в армию. Лишь к концу лета 1938 года семейство возвратилось в родные места. Михаил устроился работать художником в клуб Новолипецкого завода.

Слайд 6Доменная печь Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ), г. Липецк 1934 г.

Доменная печь Новолипецкого металлургического завода (НЛМЗ), г. Липецк 1934 г.

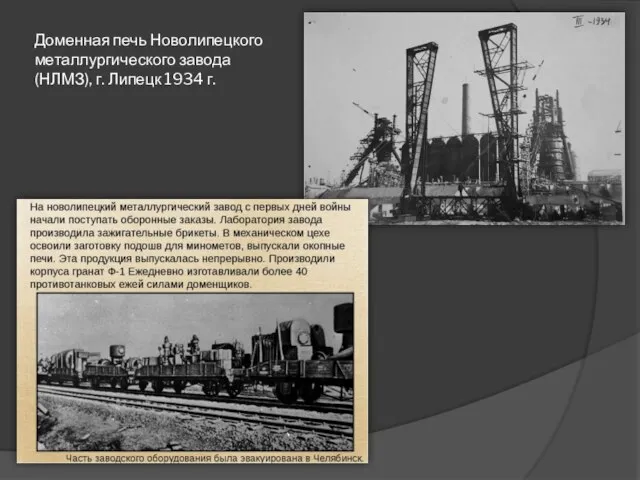

Слайд 7В июле 1942 года он был призван Липецким городским военкоматом и зачислен

В июле 1942 года он был призван Липецким городским военкоматом и зачислен

Как написал художник в своей автобиографии: «…при отходе из Харькова попали в окружение в с. Безлюдовка – 17 марта 1943 года человек 800 нас выловили из леса, пригнали в лагерь в г. Павлодар, где пробыли до 8 сентября 43 г…». Потом по этапу около 2000 человек гнали через всю Украину, Румынию в фашистскую Германию. Милованов попал в концлагерь «Хаммерштейн» в восточной Пруссии (ныне около г. Чарне в Польше).

Слайд 8Два года концлагерей оставили глубокий след в памяти, которая не давала ему

Два года концлагерей оставили глубокий след в памяти, которая не давала ему

Слайд 9В апреле 1945 года заключённые лагеря были освобождены Советской Армией. М. П.

В апреле 1945 года заключённые лагеря были освобождены Советской Армией. М. П.

Слайд 10Из серии «Лагерная жизнь»

(бумага, масло)

Из серии «Лагерная жизнь»

(бумага, масло)

Слайд 12Главное в его работах - не одежда, не быт, а лица этих

Главное в его работах - не одежда, не быт, а лица этих

С 1943 по 1946 год не было от Михаила никаких вестей, родные считали его погибшим. Вернулся домой только в июле 1947 года. В мирной жизни его ждали испытания, которых не миновали все, прошедшие фашистский плен, - проблемы с устройством на работу, недоверие. Удалось устроиться лишь бойцом пожарной команды, однако желание рисовать его никогда не покидало.

Слайд 13Пейзажи, портреты, цветы он писал для сослуживцев, друзей, родных. Всё-таки именно художественное

Пейзажи, портреты, цветы он писал для сослуживцев, друзей, родных. Всё-таки именно художественное

Его работы, в том числе связанные с его военным прошлым, неоднократно экспонировались на выставках в музее, так как и такого прошлого из жизни нашей страны не вычеркнешь.

Рука об руку

Рука об руку Чернобыль. Это не должно повториться

Чернобыль. Это не должно повториться Мировой экономический кризис в 1929-1933 годы

Мировой экономический кризис в 1929-1933 годы 4 Ноября. День народного единства

4 Ноября. День народного единства Эгейская глиптика

Эгейская глиптика Распад Золотой орды и его последствия

Распад Золотой орды и его последствия Презентация на тему Итальянская мафия

Презентация на тему Итальянская мафия  22 июня – 80 лет со дня начала

22 июня – 80 лет со дня начала Парад 41 года - предвестник Победы

Парад 41 года - предвестник Победы Культура русского зарубежья

Культура русского зарубежья Пенза. Наш край в годы Великой Отечественной войны

Пенза. Наш край в годы Великой Отечественной войны Война глазами деда

Война глазами деда Акция: спасибо деду за Великую Победу (фотографии)

Акция: спасибо деду за Великую Победу (фотографии) Поезд Победы - передвижной музей с интерактивной художественной выставкой

Поезд Победы - передвижной музей с интерактивной художественной выставкой Презентация на тему В городе богини Афины

Презентация на тему В городе богини Афины  Достижения советского спорта в 50-е годы ХХ века

Достижения советского спорта в 50-е годы ХХ века Период Директории и Консульства

Период Директории и Консульства История заселения Приазовья

История заселения Приазовья Нарушение международного гуманитарного права во время Первой мировой войны

Нарушение международного гуманитарного права во время Первой мировой войны Ко дню освобождения Новгорода в Великой Отечественной войне

Ко дню освобождения Новгорода в Великой Отечественной войне Т-34 – танк Победы

Т-34 – танк Победы Историко-культурный туристический проект Остров викингов

Историко-культурный туристический проект Остров викингов Қайратты әйелдер

Қайратты әйелдер Император Александр I : генеалогическое древо

Император Александр I : генеалогическое древо Памятники города Тотьма

Памятники города Тотьма Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. Булатов Флегант Данилович

Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. Булатов Флегант Данилович Средневековый город

Средневековый город Исследовательская работа Наши прадеды – герои Великой Отечественной войны

Исследовательская работа Наши прадеды – герои Великой Отечественной войны