Слайд 2

От бескрайней равнины Сибирской

До полесских лесов и полей

Поднимался народ богатырский,

Наш великий советский

народ.

Выходил он свободный и правый,

Отвечая войной на войну,

Постоять за родную державу,

За могучую нашу страну!

Слайд 3Итак, часть ученых поехала в эвакуацию, чтобы в лабораториях и на исследовательских

установках, опираясь на свои знания, создавать разработки, нужные фронту. Лозунг “Всё для фронта, всё для Победы!” был в те годы был не только приказом, но естественной потребностью почти каждого человека.

Вторая часть людей науки пошла в действующую армию или в Народное ополчение, чтобы сражаться с оружием в руках. Вот что рассказывали участники тех событий.

Всё ради будущего!

Слайд 4Война сдвинула со своих мест 35 научных учреждений АН СССР,переместились на новые

места около 4000 научных сотрудников. К началу 1942г. учреждения АН размещались в 45 пунктах страны. А ведь нужно было обеспечить не только доставку сложнейших научных приборов и установок, не только их быстрый монтаж и ввод в строй, а также согласованную работу всех научных подразделений.

И с этой нелегкой задачей советские ученые с честью справились: благодаря их героическому труду главные физические,химические и технические научные центры начали функционировать чрезвычайно быстро - через 2-3 месяца после начала войны!

А это равносильно подвигу!!!

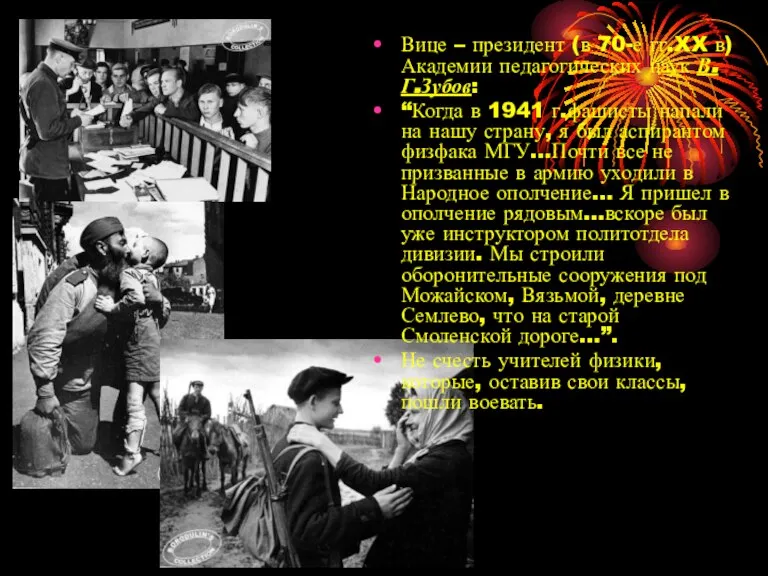

Слайд 5Вице – президент (в 70-е гг.XX в) Академии педагогических наук В.Г.Зубов:

“Когда в

1941 г.фашисты напали на нашу страну, я был аспирантом физфака МГУ…Почти все не призванные в армию уходили в Народное ополчение… Я пришел в ополчение рядовым…вскоре был уже инструктором политотдела дивизии. Мы строили оборонительные сооружения под Можайском, Вязьмой, деревне Семлево, что на старой Смоленской дороге…”.

Не счесть учителей физики, которые, оставив свои классы, пошли воевать.

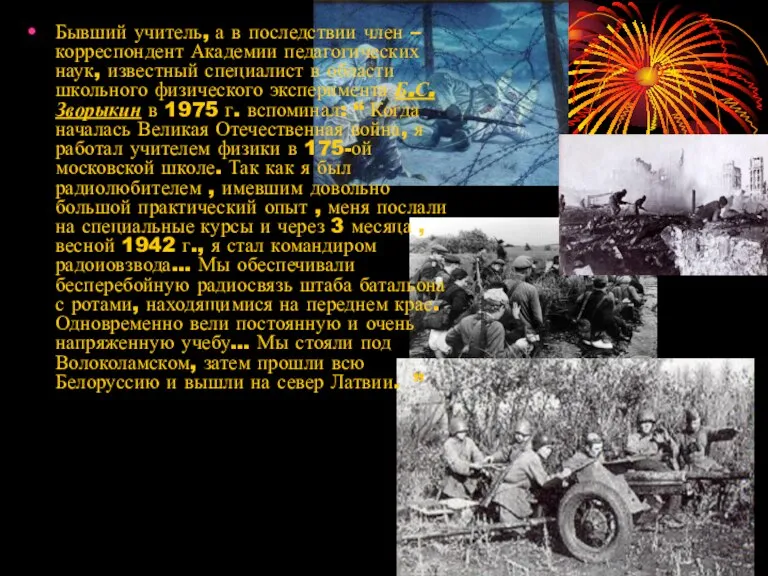

Слайд 6Бывший учитель, а в последствии член – корреспондент Академии педагогических наук, известный

специалист в области школьного физического эксперимента Б.С.Зворыкин в 1975 г. вспоминал: “ Когда началась Великая Отечественная война, я работал учителем физики в 175-ой московской школе. Так как я был радиолюбителем , имевшим довольно большой практический опыт , меня послали на специальные курсы и через 3 месяца ,весной 1942 г., я стал командиром радоиовзвода… Мы обеспечивали бесперебойную радиосвязь штаба батальона с ротами, находящимися на переднем крае. Одновременно вели постоянную и очень напряженную учебу… Мы стояли под Волоколамском, затем прошли всю Белоруссию и вышли на север Латвии. ”

Слайд 7А вот воспоминания еще одного известного педагога – московского учителя Я.Ф.Лернера:” В

1941 г. я окончил Одесский институт и уже в августе был призван в ряды Красной армии. Пройдя ускоренный курс обучения, я был направлен в Новгородский полк. Начал работу с должности командира взвода топографической разведки. Участвовал в боях на Западном фронте… сражался на Волховском фронт в 1943 – 1944 гг.”

Л.К.Ивашин - педагог 27-ой школы г. Москвы. Служил в войсках ПВО Московского и Северо – Западного фронтов: был начальником радиолокационной станции орудийной наводки.

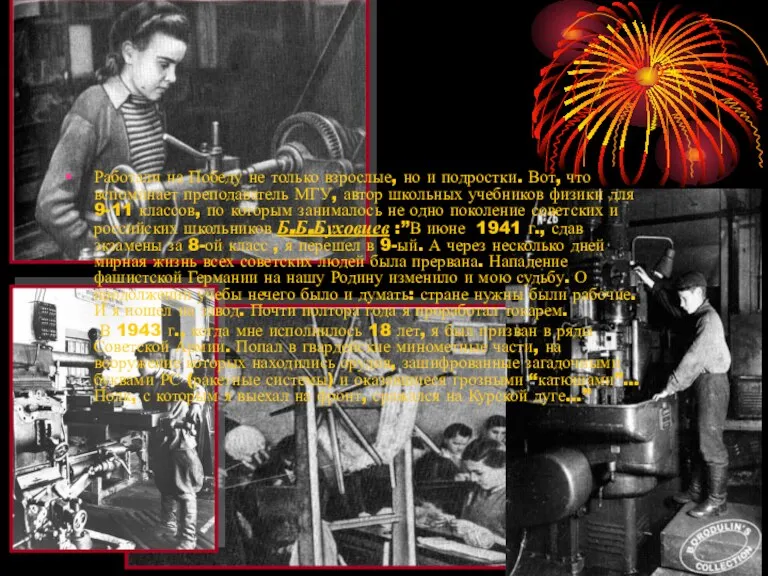

Слайд 8Работали на Победу не только взрослые, но и подростки. Вот, что вспоминает

преподаватель МГУ, автор школьных учебников физики для 9-11 классов, по которым занималось не одно поколение советских и российских школьников Б.Б.Буховцев :”В июне 1941 г., сдав экзамены за 8-ой класс , я перешел в 9-ый. А через несколько дней мирная жизнь всех советских людей была прервана. Нападение фашистской Германии на нашу Родину изменило и мою судьбу. О продолжении учебы нечего было и думать: стране нужны были рабочие. И я пошел на завод. Почти полтора года я проработал токарем.

В 1943 г., когда мне исполнилось 18 лет, я был призван в ряды Советской Армии. Попал в гвардейские минометные части, на вооружение которых находились орудия, зашифрованные загадочными буквами РС (ракетные системы) и оказавшиеся грозными “катюшами”… Полк, с которым я выехал на фронт, сражался на Курской дуге…”

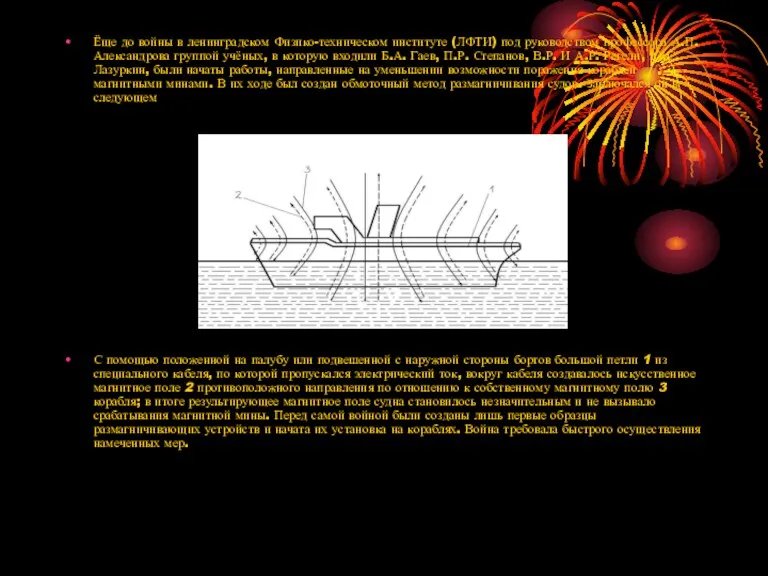

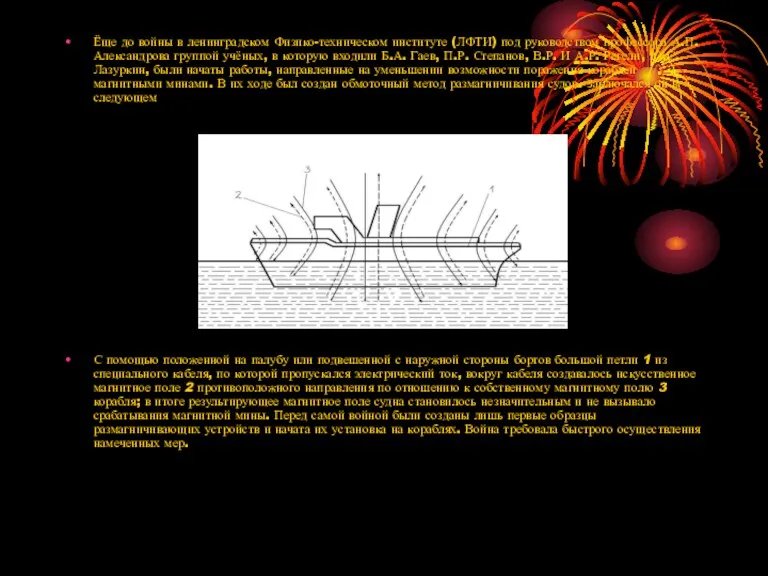

Слайд 9Ёще до войны в ленинградском Физико-техническом институте (ЛФТИ) под руководством профессора А.П.

Александрова группой учёных, в которую входили Б.А. Гаев, П.Р. Степанов, В.Р. И А.Р. Регели, Ю.С. Лазуркин, были начаты работы, направленные на уменьшении возможности поражения кораблей магнитными минами. В их ходе был создан обмоточный метод размагничивания судов. Заключался он в следующем

С помощью положенной на палубу или подвешенной с наружной стороны бортов большой петли 1 из специального кабеля, по которой пропускался электрический ток, вокруг кабеля создавалось искусственное магнитное поле 2 противоположного направления по отношению к собственному магнитному полю 3 корабля; в итоге результирующее магнитное поле судна становилось незначительным и не вызывало срабатывания магнитной мины. Перед самой войной были созданы лишь первые образцы размагничивающих устройств и начата их установка на кораблях. Война требовала быстрого осуществления намеченных мер.

Слайд 10

27 июня 1941 г. Был издан приказ об организации бригад по срочной

установке размагничивающих устройств на всех кораблях флота. В их состав входили офицеры, учёные ленинградского Физтеха, инженеры, монтажники. Научным руководителем работ был назначен А.П. Александров. В одну из бригад добровольно вошел физик профессор И.В. Курчатов.

Бригады размагничивания приступили к выполнению обязанностей: Балтийская – 27 июня, Черноморская – 1 июля, Тихоокеанская – 14 августа. Работа велась при нехватке специалистов, кабеля, оборудования, зачастую под бомбёжками и обстрелами, по жёстко ограниченному графику,- вспоминают её участники В.Р. Регель и Б.А. Ткаченко. Но самоотверженно преодолевая трудности, специалисты уже к августу 1941 г. защитили от магнитных мин врага основную часть боевых кораблей на всех действующих флотах и флотилиях. Это была героическая победа научных знаний и практического мастерства!

Слайд 11В 1943г. под руководством инженеров Ж.Я.Котина , А.И.Благонравова, Н.Л.Духова в очень короткие

сроки был создан новый тяжелый танк ИС-2

Боевая масса, т 46

Экипаж, чел. 4

Длина, мм 9830

Ширина, мм 3070

Высота, мм 2730

Клиренс, мм 420

Броня, мм: 20-160

Лоб 120

Борт 90

Корма 60

Крыша, днище 20-30

Башня 160-90

Скорость (по шоссе), км/ч 37

Запас хода (по шоссе), км 240

Подъем, град. 36

Высота стенки, м 1,0

Ширина, мм рва, м 2,50

Глубина брода, м 1,30

Слайд 12Создание ИС-2 считалось выдающимся научно-техническим достижением. Эта машина была признана одной из

самых удачных и совершенных в истории военной техники тех лет.

На базе танка ИС-2 было создано несколько тяжёлых самоходных установок, в том числе ИСУ-152.эта машина совмещала в себе мощь пулевого орудия, подвижность и надёжную броневую защиту. Её прозвали «царь-пушка»

Слайд 13

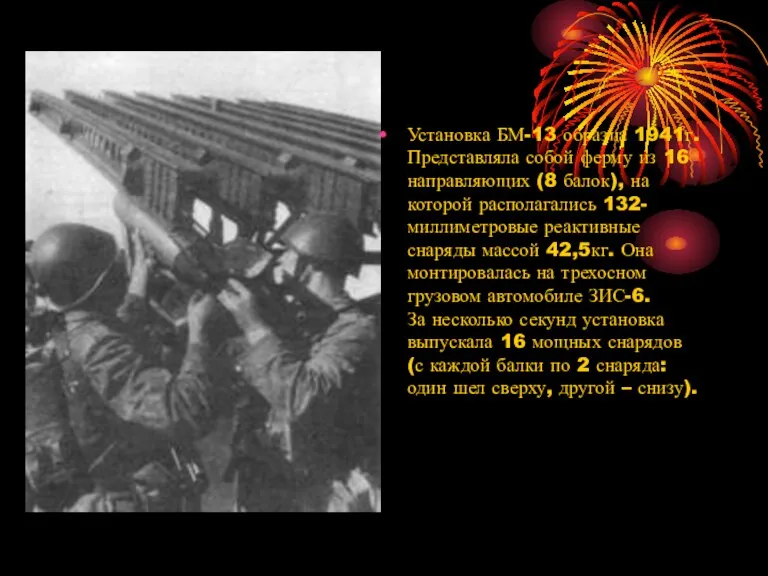

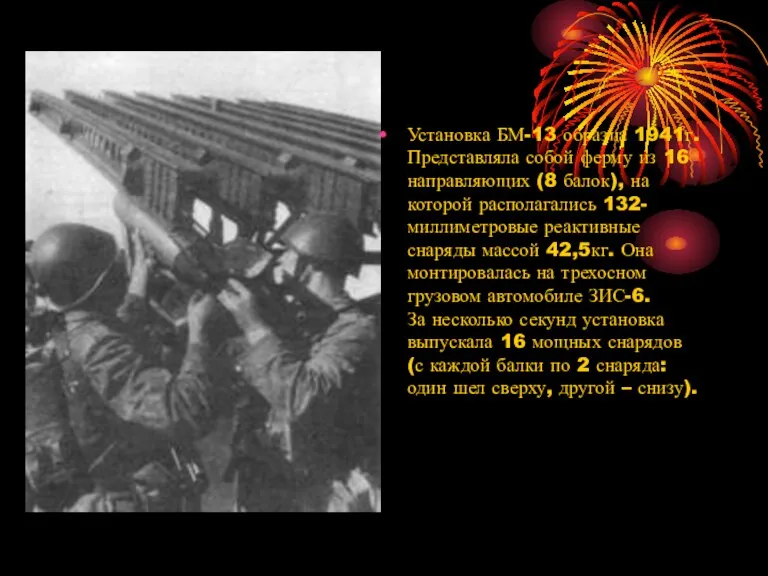

Установка БМ-13 образца 1941г. Представляла собой ферму из 16 направляющих (8 балок),

на которой располагались 132-миллиметровые реактивные снаряды массой 42,5кг. Она монтировалась на трехосном грузовом автомобиле ЗИС-6.

За несколько секунд установка выпускала 16 мощных снарядов (с каждой балки по 2 снаряда: один шел сверху, другой – снизу).

Слайд 14Капица, Петр Леонидович

(1894-1984)

Слайд 15Капица Петр Леонидович (1894-1984), российский физик, один из основателей физики низких температур

и физики сильных магнитных полей, академик АН СССР (1939), дважды Герой Социалистического Труда (1945, 1974).

В 1921-34 в научной командировке в Великобритании. Организатор и первый директор (1935-46 и с 1955) Института физических проблем АН СССР. Открыл сверхтекучесть жидкого гелия (1938). Разработал способ сжижения воздуха с помощью турбодетандера, новый тип мощного сверхвысокочастотного генератора. Обнаружил, что при высокочастотном разряде в плотных газах образуется стабильный плазменный шнур с температурой электронов 105—106 К. Государственная премия СССР (1941, 1943), Нобелевская премия (1978). Золотая медаль имени Ломоносова АН СССР (1959).

Слайд 16Петр Леонидович Капица родился 9 июля 1894 года в Кронштадте в семье

военного инженера, генерала Леонида Петровича Капицы, строителя кронштадтских укреплений. Петр сначала учился год в гимназии, а затем в Кронштадтском реальном училище.

В 1912 году Капица поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт. В том же году в "Журнале русского физико-химического общества" появилась первая статья Капицы.

В 1918 году Иоффе основал в Петрограде один из первых в России научно-исследовательских физических институтов. Закончив в том же году Политехнический институт, Петр был оставлен в нем в должности преподавателя физико-механического факультета.

В 1920 году Капица и Н.Н. Семенов разработали метод определения магнитного момента атома, используя в нем взаимодействие пучка атомов с неоднородным магнитным полем.

В мае 1921 года Капица приехал в Англию. Он попал в лабораторию Резерфорда.

По поручению Резерфорда Капица занялся изучением альфа-частиц. Он должен был определить импульс альфа-частицы.

Темой его докторской диссертации, которую он защитил в Кембридже в 1922 году, было "Прохождение альфа-частиц через вещество и методы получения магнитных полей".

Слайд 17В 1923 году он стал доктором наук. В 1924 году он был

назначен заместителем директора Кавендишской лаборатории по магнитным исследованиям, а в 1925 году стал членом Тринити-колледжа. В 1928 году Академия наук СССР присвоила Капице ученую степень доктора физико-математических наук и в 1929 году избрала его своим членом-корреспондентом. В следующем году Капица становится профессором-исследователем Лондонского королевского общества.

Создание уникального оборудования для измерения температурных эффектов, связанных с влиянием сильных магнитных полей на свойства вещества привело Капицу к изучению проблем физики низких температур. Чтобы достичь таких температур, необходимо было располагать большим количеством сжиженных газов. Разрабатывая новые холодильные машины и установки, Капица использовал весь свой талант физика и инженера. Вершиной его творчества в этой области явилось создание в 1934 году необычайно производительной установки для сжижения гелия, который кипит или сжижается при температуре около 4,3 градусов Кельвина.

За время своего тринадцатилетнего пребывания в Англии Капица несколько раз возвращался в Советский Союз, чтобы прочитать лекции, навестить мать и провести каникулы на каком-нибудь русском курорте. В конце лета 1934 года Капица приехал в Советский Союз - обратно его не выпустили. В 1935 году Капице предложили стать директором вновь созданного Института физических проблем Академии наук СССР. Капица почти год отказывался от предлагаемого поста.

Слайд 18На установке, доставленной в Москву из Кавендишской лаборатории, Капица продолжал исследования в

области сверхсильных магнитных полей. Ему удалось обнаружить уменьшение вязкости жидкого гелия при охлаждении до температуры ниже 2,17 К, при которой он переходит в форму, называемую гелием-2. Утрата вязкости позволяет ему беспрепятственно вытекать через мельчайшие отверстия и даже взбираться по стенкам контейнера, как бы "не чувствуя" действия силы тяжести. Отсутствие вязкости сопровождается также увеличением теплопроводности.

В 1945 году в Советском Союзе активизировались работы по созданию ядерного оружия. Капица был смещен с поста директора института и в течение восьми лет находился под домашним арестом.

Слайд 19Работая в пятидесятые годы над созданием микроволнового генератора, ученый обнаружил, что микроволны

большой интенсивности порождают в гелии отчетливо наблюдаемый светящийся разряд. Измеряя температуру в центре гелиевого разряда, он установил, что на расстоянии в несколько миллиметров от границы разряда температура изменяется примерно на два миллиона градусов Кельвина. Это открытие легло в основу проекта термоядерного реактора с непрерывным подогревом плазмы.

В 1965 году, впервые после более чем тридцатилетнего перерыва, Капица получил разрешение на выезд из Советского Союза в Данию для получения Международной золотой медали Нильса Бора. 17 октября 1978 года Шведская академия наук направила из Стокгольма Петру Леонидовичу Капице телеграмму о присуждении ему Нобелевской премии по физике за фундаментальные исследования в области физики низких температур.

Умер он 8 апреля 1984 года.

Слайд 20Абрам Федорович Иоффе

Советский физик, академик АН СССР (1920; член-корреспондент 1918), вице-президент АН

СССР (1926 – 1929, 1942 – 1945), Герой Социалистического Труда (1955) лауреат Сталинской премии (1942), Ленинской премии (посмертно, 1961) Герой Социалистического Труда (1955) В честь Абрама Иоффе был назван кратер Иоффе на Луне и Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» .

Слайд 21

Родился в 1880 году в городе Ромны Полтавской губернии в семье купца

второй гильдии Файвиша (Фёдора Васильевича) Иоффе и домохозяйки Рашели Абрамовны Вайнштейн. 1902 — окончил Санкт-Петербургский технологический институт. 1905 — окончил Мюнхенский университет в Германии, где работал под руководством В. К. Рёнтгена и получил степень доктора философии.

С 1906 работал в Политехническом институте, где в 1918 организовал физико — механический факультет для подготовки инженеров — физиков, профессор с 1913.

В 1913 защитил магистерскую и в 1915 г. докторскую диссертации по физике. С 1918 — член-корреспондент, а с 1920 — действительный член Российской Академии наук.

В 1918 создаёт и возглавляет физико-технический отдел при Государственном рентгенологическом и радиологическом институте. В 1921 стал директором Физико-технического института АН СССР, созданного на основе отдела и названного теперь его именем. В 1919—1923 — председатель Научно-технического комитета петроградской промышленности, в 1924—1930 — председатель Всероссийской ассоциации физиков, с 1932 — директор Агрофизического института.

Абрам Иоффе — один из инициаторов создания Дома учёных в Ленинграде (1934). В начале Отечественной войны назначен председателем Комиссии по военной технике, в 1942 — председателем военной и военно-инженерной комиссии при Ленинградском горкоме партии.

В 1952—1955 годах возглавлял лабораторию полупроводников АН СССР. В 1954 на основе лаборатории организован Институт полупроводников АН СССР. В 1964 — перед зданием ФТИ установлен памятник А. Иоффе.

Автор работ по экспериментальному обоснованию теории света (1909—1913), физике твёрдого тела, диэлектрикам и полупроводникам. Иоффе был редактором многих научных журналов, автором ряда монографий, учебников и популярных книг, в том числе «Основные представления современной физики» (1949), «Физика полупроводников» (1957) и другие.

Слайд 22 Термоэлектрические генераторы

А.Ф. Иоффе впервые выдвинул идею о том , что с помощью

полупроводников можно сделать серьезный и реальный шаг на пути превращения тепловой (в том числе и солнечной) энергии в электрическую.

Первое практическое применение полупроводниковых термоэлементов было осуществлено в СССР в период Великой Отечественной войны под непосредственным руководством А.Ф. Иоффе. Это был, ныне широко известный, «партизанский котелок» - термопреобразователь на основе термоэлементов из SbZn и константа. Такое устройство, несмотря на сравнительно невысокий к.п.д. (1,5-2%), с успехом обеспечивало электропитанием ряд портативных партизанских радиостанций. Примерно в это же время в США велись работы по созданию небольших переносных термоэлектрогенераторов военного назначения на основе теллуристого свинца.

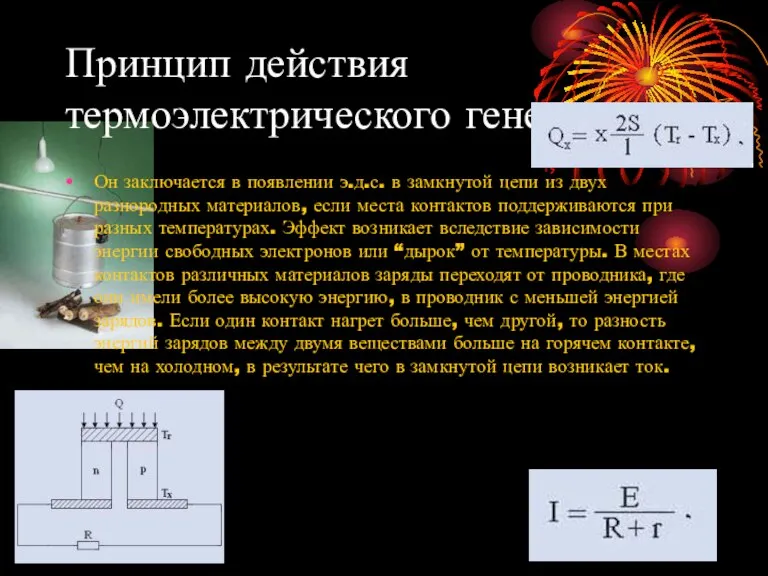

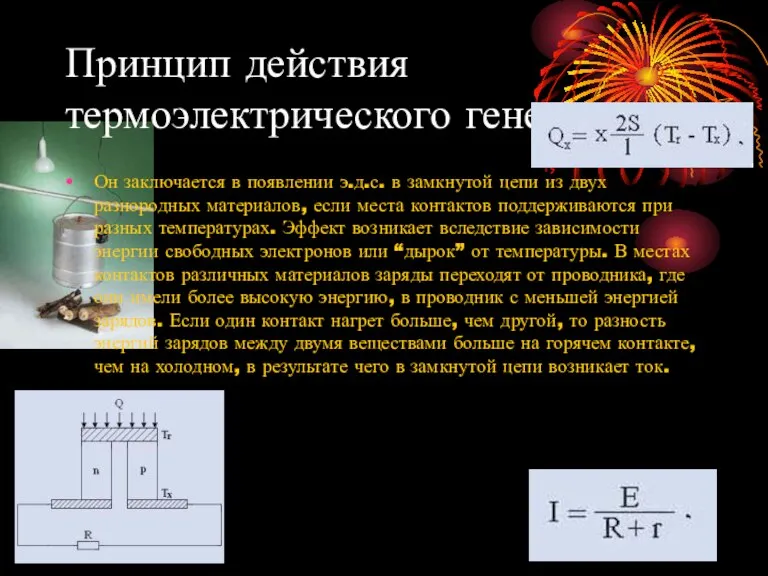

Слайд 23Принцип действия термоэлектрического генератора

Он заключается в появлении э.д.с. в замкнутой цепи

из двух разнородных материалов, если места контактов поддерживаются при разных температурах. Эффект возникает вследствие зависимости энергии свободных электронов или “дырок” от температуры. В местах контактов различных материалов заряды переходят от проводника, где они имели более высокую энергию, в проводник с меньшей энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, то разность энергий зарядов между двумя веществами больше на горячем контакте, чем на холодном, в результате чего в замкнутой цепи возникает ток.

Слайд 24«Партизанский котелок»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электрическая мощность при

напряжении на нагрузке 12 В, Вт...................................12

Время приведения в

действие, ч, не более.....................0,3

Масса, кг.................................5

Габаритные размеры, мм..................................230х250х240

Слайд 25В условиях, удаленных от постоянного электроснабжения, генератор может быть использован для:

1. ПОДЗАРЯДКИ

АККУМУЛЯТОРОВ мобильного телефона, радиостанции, видеокамеры, эхолота, навигатора, ноутбука, автомобиля.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ МАЛОМОЩНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - радиоприемника, магнитофона, миникомпьютера, телевизора.

3. ЛОКАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛА МОГУТ СЛУЖИТЬ газовая или бензиновая горелка, керогаз, примус, печь с конфорками, угли костра и любые другие источники с открытым пламенем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- на открытом воздухе и в помещении, при температуре от -45 до +45оС;

- не боится короткого замыкания и работы без нагрузки;

- сроки эксплуатации, при соблюдении инструкции и аккуратном обращении, не ограничены;

- кипяченую воду из генератора допускается использовать для приготовления пищи.

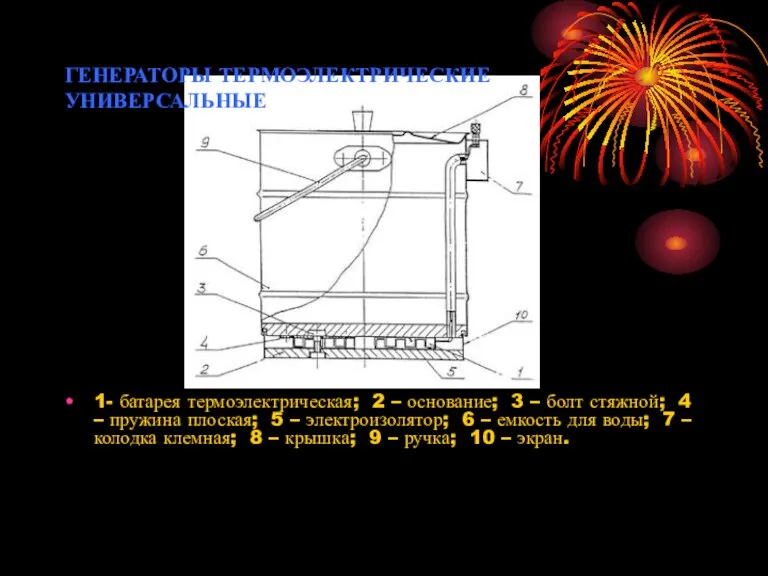

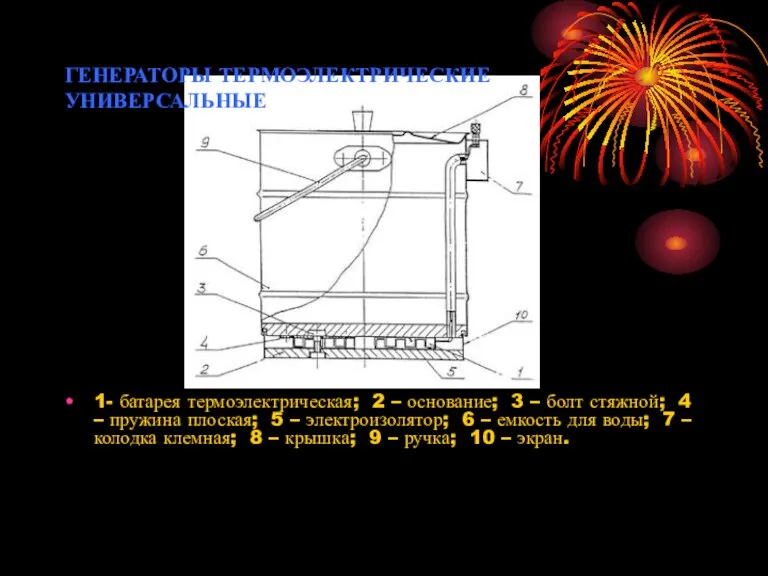

Слайд 26ГЕНЕРАТОРЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

1- батарея термоэлектрическая; 2 – основание; 3 – болт стяжной; 4

– пружина плоская; 5 – электроизолятор; 6 – емкость для воды; 7 – колодка клемная; 8 – крышка; 9 – ручка; 10 – экран.

Слайд 27Анатолий Петрович Александров

Крупный ученый-физик, общественный деятель, человек, без малого 30 лет возглавлявший

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова и более 10 лет Академию наук СССР.

Слайд 28

После разгрома белогвардейцев в Крыму Анатолий Александров снова оказался в Киеве.

Тяжело переболев сыпным тифом, он уехал к своему брату, преподававшему в местечке под названием Марьяновка, где также начал преподавать. Года через полтора Анатолий Петрович вернулся в Киев, где в 1924 г. поступил в университет. А чуть раньше он начал работать в 79-й киевской школе – сначала лаборантом, а потом учителем физики и химии.

Слайд 29Противоминная защита кораблей. Над этой тематикой А.П.Александров и руководимая им группа сотрудников

ЛФТИ начала работать еще в 1936 г. по запросу высшего военного руководства страны. Основания предполагать, что в ходе предстоящей войны для уничтожения флота противник будет использовать помимо торпед донные магнитные мины, были: подобные мины еще во время гражданской войны применялись англичанами на Северной Двине против советской Беломорской флотилии.

Поначалу А.П.Александров и его коллеги этого не знали и проработали данный вопрос самостоятельно. После лабораторных экспериментов начались опыты на реальных кораблях. Были изготовлены магнитометры, с помощью которых можно было измерять индукцию магнитного поля. С помощью таких магнитометров в 1937 г. на эсминцах «Яков Свердлов», «Артем» и на лидере «Ленинград» были проведены измерения магнитных полей и опыты по их компенсации. Так к началу Великой Отечественной войны была решена задача по защите кораблей от магнитных мин противника. В результате во время войны на магнитных минах не подорвался ни один из наших кораблей, размагниченных по методу, предложенному в ЛФТИ.

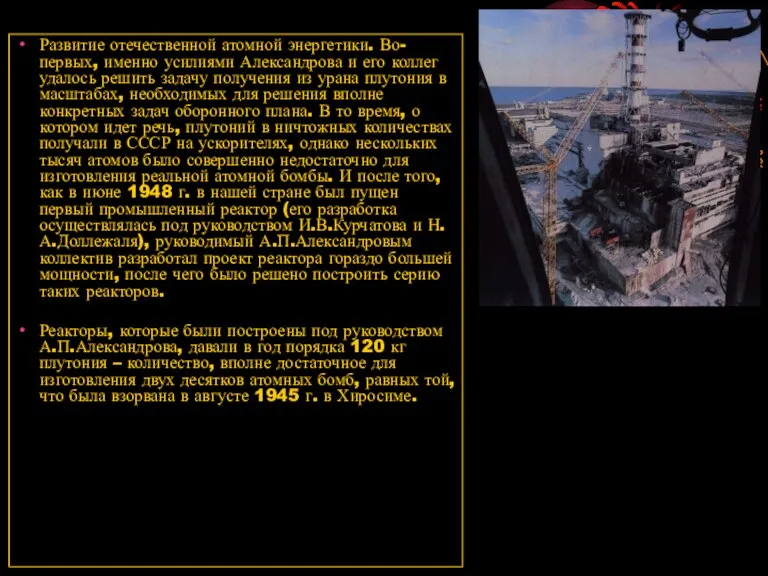

Слайд 30Развитие отечественной атомной энергетики. Во-первых, именно усилиями Александрова и его коллег удалось

решить задачу получения из урана плутония в масштабах, необходимых для решения вполне конкретных задач оборонного плана. В то время, о котором идет речь, плутоний в ничтожных количествах получали в СССР на ускорителях, однако нескольких тысяч атомов было совершенно недостаточно для изготовления реальной атомной бомбы. И после того, как в июне 1948 г. в нашей стране был пущен первый промышленный реактор (его разработка осуществлялась под руководством И.В.Курчатова и Н.А.Доллежаля), руководимый А.П.Александровым коллектив разработал проект реактора гораздо большей мощности, после чего было решено построить серию таких реакторов.

Реакторы, которые были построены под руководством А.П.Александрова, давали в год порядка 120 кг плутония – количество, вполне достаточное для изготовления двух десятков атомных бомб, равных той, что была взорвана в августе 1945 г. в Хиросиме.

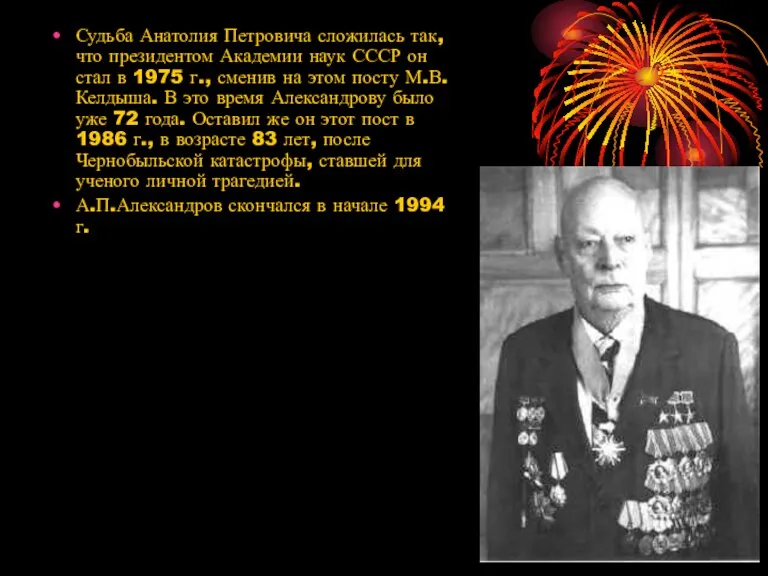

Слайд 31Судьба Анатолия Петровича сложилась так, что президентом Академии наук СССР он стал

в 1975 г., сменив на этом посту М.В.Келдыша. В это время Александрову было уже 72 года. Оставил же он этот пост в 1986 г., в возрасте 83 лет, после Чернобыльской катастрофы, ставшей для ученого личной трагедией.

А.П.Александров скончался в начале 1994 г.

Слайд 33Академик АН СССР (1943). Четырежды лауреат Сталинской премии (1942, 1949, 1951, 1954)

и лауреат Ленинской премии (1957). Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Награжден пятью Орденами Ленина и двумя Орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Севастополя», удостоен Большой Золотой медали им. М. В. Ломоносова, Золотой медали им. Л.Эйлера Академии наук СССР, Серебряной медали Мира имени Жолио-Кюри. Обладатель «Грамоты Почетного гражданина Советского Союза» (1949).

Слайд 34 Игорь Васильевич Курчатов

(12 января 1903 г.) - выдающийся советский физик,

«отец» советской атомной бомбы. Академик, основатель и первый директор Института атомной энергии с 1943 г. по 1960 г., главный научный руководитель атомной проблемы в СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.

Слайд 35Биография

Родился на Урале, в городе Сим, в семье землемера. Вскоре его семья

переехала в Крым, где Игорь поступил в Симферопольскую гимназию. Окончив её с золотой медалью, он продолжил обучение на физико-математическом факультете Крымского университета. С 1925 года И.В. Курчатов стал работать в Физико-техническом институте в Ленинграде под руководством академика А.Ф. Иоффе.

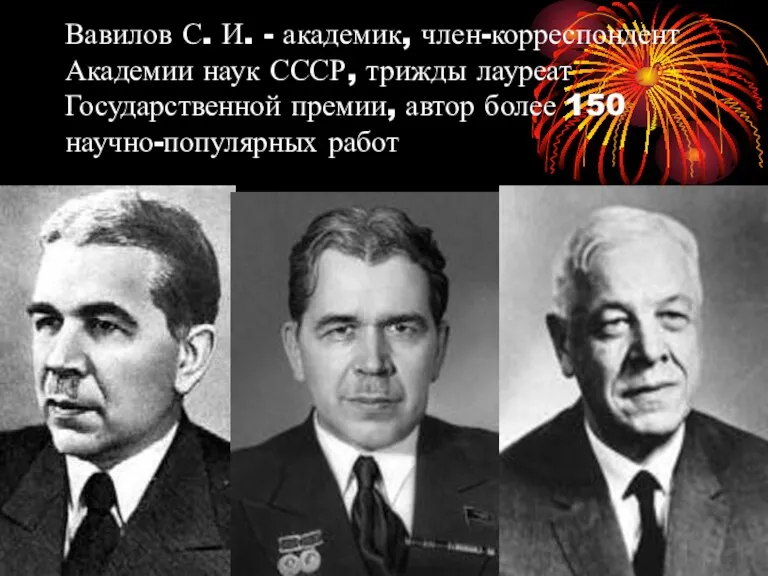

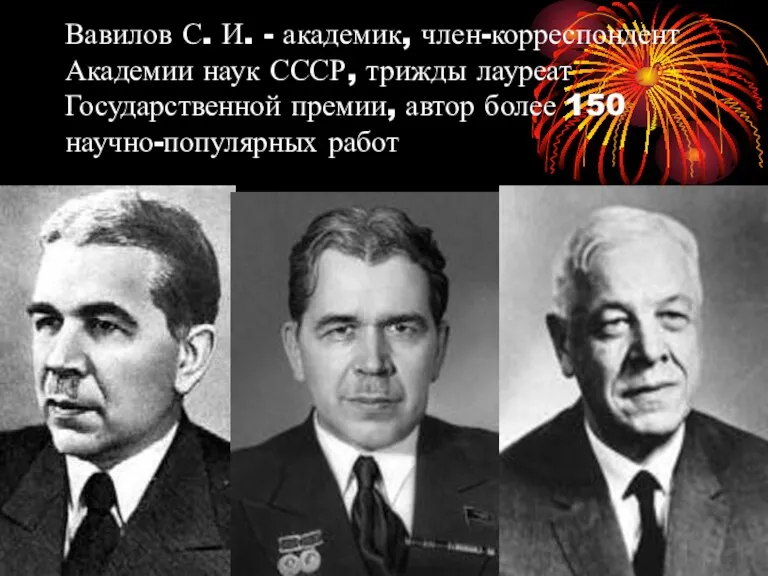

Слайд 36Вавилов С. И. - академик, член-корреспондент Академии наук СССР, трижды лауреат Государственной

премии, автор более 150 научно-популярных работ

Слайд 37Во время войны

Во время Великой Отечественной войны Физический институт Академии Наук

СССР руководителем которого был Вавилов С. И., был эвакуирован в Казань. Ученые занимались оптическими прицелами для артиллерийской стрельбы и бомбометания, перископами и другой военной техникой.

В 1943 г. за успешную работу по развитию отечественной оптико-механической промышленности Вавилов был награжден орденом Ленина, а за работы по люминесценции и квантовым флуктуациям света был удостоен Государственной премии второй степени.

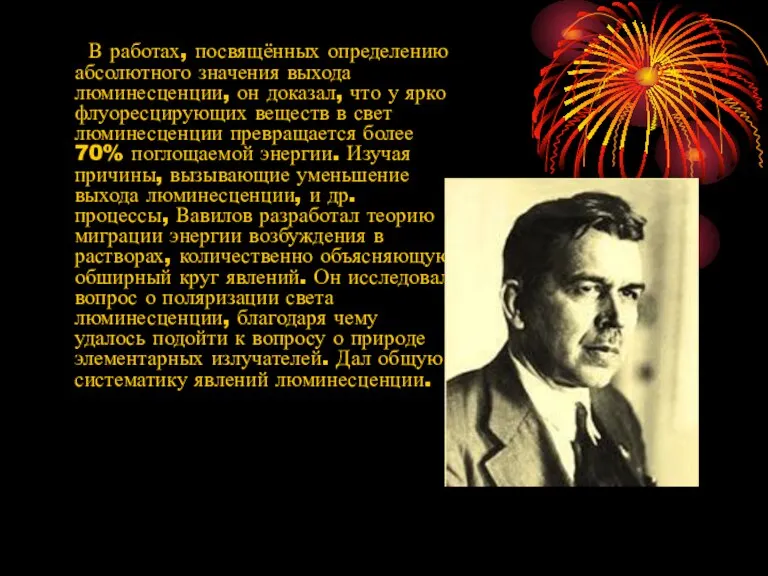

Слайд 38 В работах, посвящённых определению абсолютного значения выхода люминесценции, он доказал, что

у ярко флуоресцирующих веществ в свет люминесценции превращается более 70% поглощаемой энергии. Изучая причины, вызывающие уменьшение выхода люминесценции, и др. процессы, Вавилов разработал теорию миграции энергии возбуждения в растворах, количественно объясняющую обширный круг явлений. Он исследовал вопрос о поляризации света люминесценции, благодаря чему удалось подойти к вопросу о природе элементарных излучателей. Дал общую систематику явлений люминесценции.

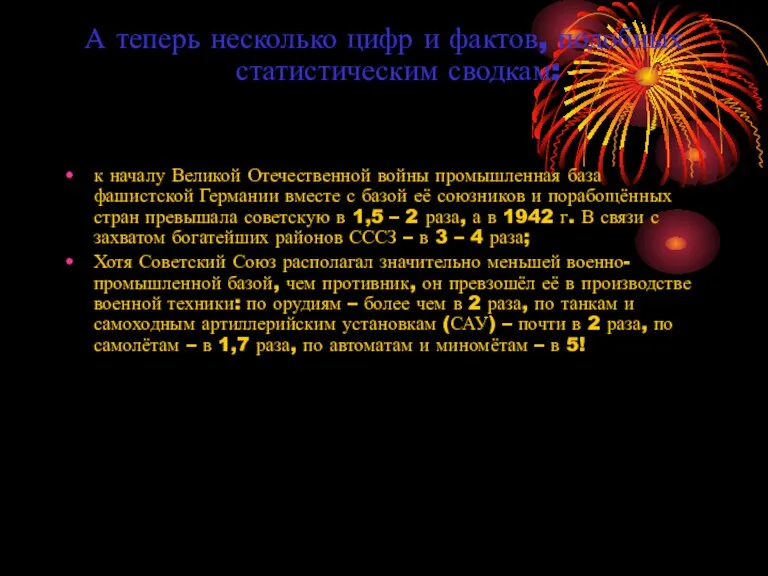

Слайд 39А теперь несколько цифр и фактов, подобных статистическим сводкам:

к началу Великой

Отечественной войны промышленная база фашистской Германии вместе с базой её союзников и порабощённых стран превышала советскую в 1,5 – 2 раза, а в 1942 г. В связи с захватом богатейших районов СССЗ – в 3 – 4 раза;

Хотя Советский Союз располагал значительно меньшей военно-промышленной базой, чем противник, он превзошёл её в производстве военной техники: по орудиям – более чем в 2 раза, по танкам и самоходным артиллерийским установкам (САУ) – почти в 2 раза, по самолётам – в 1,7 раза, по автоматам и миномётам – в 5!

Слайд 40Советская промышленность выпустила за годы войны

137 тыс. самолётов,

104 тыс. танков и

САУ,

488 тыс. орудий;

В январе1945г. мы имели в 2,8 раза больше танков и САУ, чем гитлеровцы, в 7,4 раза больше самолётов!

В ходе войны было проведено не просто оснащение

техникой нашей

многомиллионной

армии, но и её полное

перевооружение;

таких фактов

история до этого не знала

Ярослав Мудрий

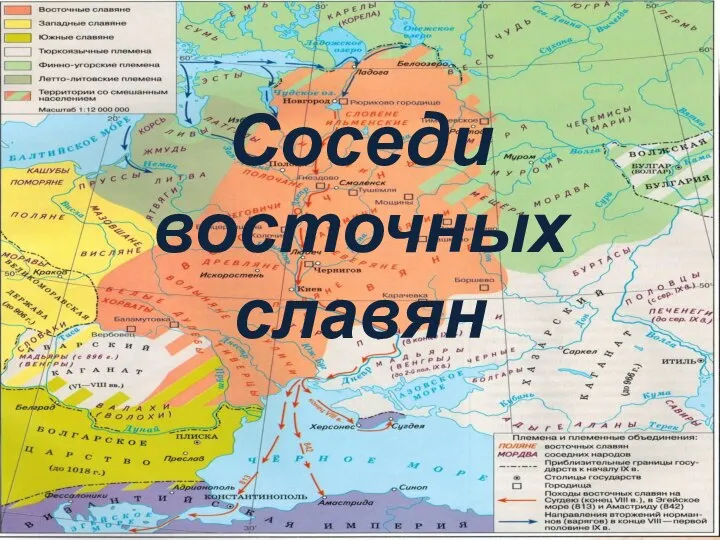

Ярослав Мудрий Соседи восточных славян

Соседи восточных славян Крым и Россия

Крым и Россия Экономические реформы петра 1

Экономические реформы петра 1 Зарождение мировой управленечской мысли

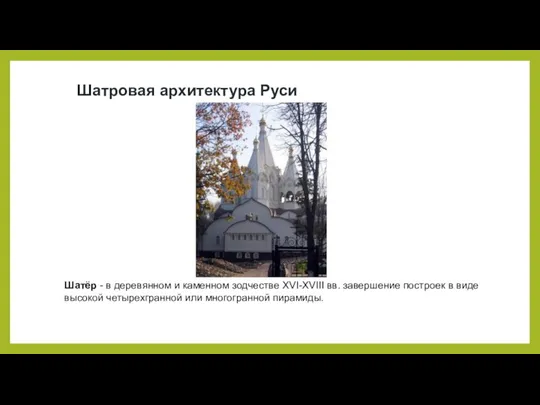

Зарождение мировой управленечской мысли Шатровое строительство на Руси 16 века

Шатровое строительство на Руси 16 века Наши великие земляки. Герой нашего края – Ветеран 47-ой гвардейской дивизии Кузьменко Анатолий Федорович

Наши великие земляки. Герой нашего края – Ветеран 47-ой гвардейской дивизии Кузьменко Анатолий Федорович Восточные славяне и их соседи

Восточные славяне и их соседи Великие имена России. Петр Первый

Великие имена России. Петр Первый Развитие радио в СССР

Развитие радио в СССР Средневековая философия

Средневековая философия Иваново - город трудовой доблести

Иваново - город трудовой доблести Визитная карточка Донбасса в металле

Визитная карточка Донбасса в металле Марк Туллий Цицерон. Великий ритор и оратор древности

Марк Туллий Цицерон. Великий ритор и оратор древности История создания школьного музея

История создания школьного музея Город Кириллов - святая земля между двух озер

Город Кириллов - святая земля между двух озер Развитие советской исторической науки в 1953-1964 гг

Развитие советской исторической науки в 1953-1964 гг Итоги Первой Мировой войны

Итоги Первой Мировой войны России славные сыны

России славные сыны Донбасс! Мое Отечество Донбасс! Виртуальная экскурсия

Донбасс! Мое Отечество Донбасс! Виртуальная экскурсия Феодальная раздробленность на Руси: благо или зло?

Феодальная раздробленность на Руси: благо или зло? История марийской письменности

История марийской письменности Познавательно-игровая программа Города-герои

Познавательно-игровая программа Города-герои Древняя Греция

Древняя Греция 20141012_k_proektu

20141012_k_proektu Своя игра

Своя игра Предпосылки войны: теория и реальность

Предпосылки войны: теория и реальность Происхождение Рюрика и его потомков с точки зрения генеалогии (862-1054)

Происхождение Рюрика и его потомков с точки зрения генеалогии (862-1054)