Слайд 220-е годы

Начало XX века ознаменовалось развитием революционного движения.

7 марта 1920 года

в город вошла Красная армия, советская власть была восстановлена.

В 1926 году Иркутская губерния была упразднена, в составе Сибирского края образован Иркутский округ.

В 1922—1923 годы Иркутск был центром Монголо-Бурятской автономной области,

с 1930 года — центром Восточно-Сибирского края,

с 1937 года — Иркутской области.

В 1923 году был построен первый стадион на 2 тысячи мест.

Слайд 3Стадион Труд

«Труд» — спортивный комплекс в Иркутске, основная спортивная площадка города.

Используется

для проведения городских и областных соревнований по лёгкой атлетике, футбольных матчей чемпионата России (до 2006 года), матчей чемпионата России по хоккею с мячом.

Построен в 1923 – тогда назывался «Авангард», реконструирован после пожара в 1957.

Открыт в 1957. Вместимость: 17 800 (макс. 25 000). Домашняя команда: Байкал-Энергия.

Слайд 5История стадиона Труд

До 1923 года на месте нынешнего стадиона "Труд" хозяйствовали бомжи.

Пустырь больше всего напоминал общегородскую свалку. Городским властям это надоело и они в добровольно-принудительном порядке собрали строителей гимнастического городка.

У населения принималась материальная помощь в виде скоб, гвоздей и других стройматериалов.

Закончили строительство, которое велось всем миром, к маю 1923 года, а 1 июля того же года состоялось торжественное открытие объекта.

Стадион тогда представлял из себя лишь два-три ряда деревянных трибун к каждой из сторон да расчищенную площадку между ними. И тем не менее спортсооружение с первых дней своего существования пользовалось у горожан большой популярностью — спортивные праздники, приуроченные к самым различным датам, собирали огромное количество как участников, так и зрителей. Изначально стадион назывался "Пищевик", а "Авангард".

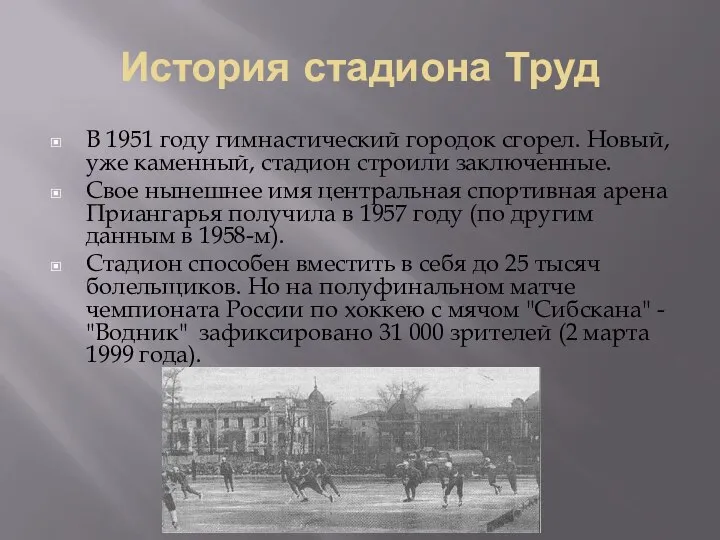

Слайд 7История стадиона Труд

В 1951 году гимнастический городок сгорел. Новый, уже каменный, стадион

строили заключенные.

Свое нынешнее имя центральная спортивная арена Приангарья получила в 1957 году (по другим данным в 1958-м).

Стадион способен вместить в себя до 25 тысяч болельщиков. Но на полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом "Сибскана" - "Водник" зафиксировано 31 000 зрителей (2 марта 1999 года).

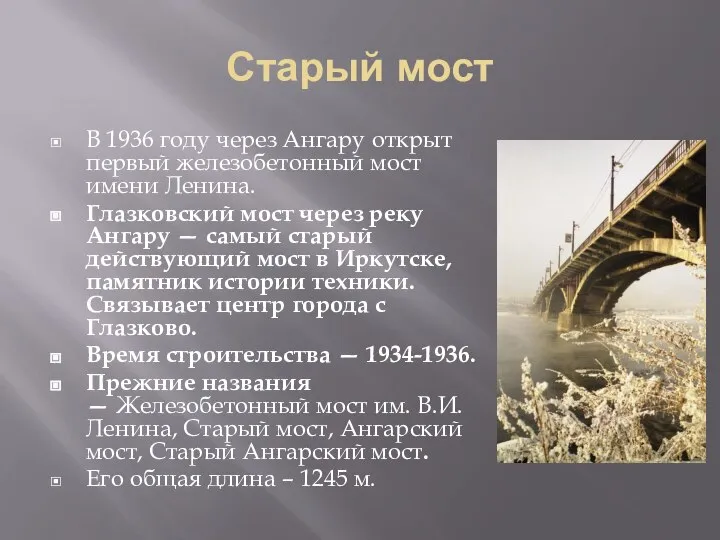

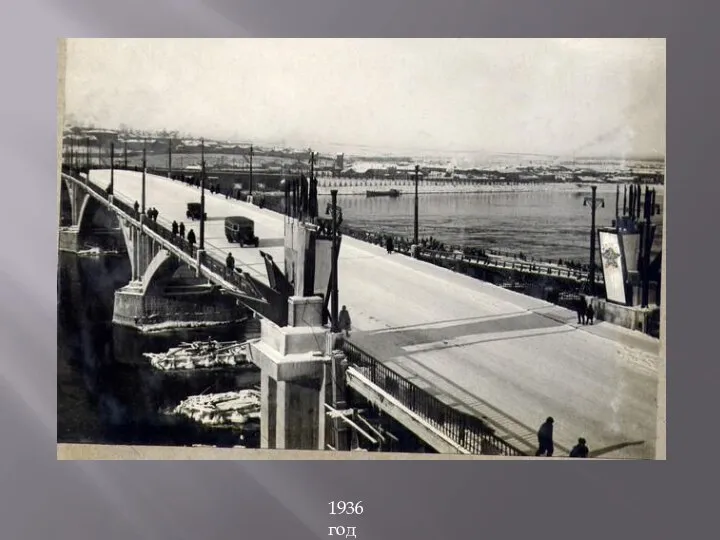

Слайд 8Старый мост

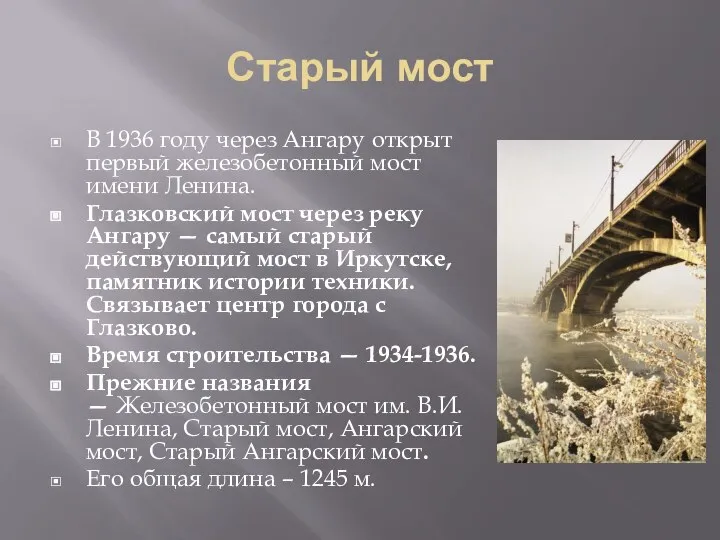

В 1936 году через Ангару открыт первый железобетонный мост имени Ленина.

Глазковский мост через реку Ангару — самый старый действующий мост в Иркутске, памятник истории техники. Связывает центр города с Глазково.

Время строительства — 1934-1936.

Прежние названия — Железобетонный мост им. В.И. Ленина, Старый мост, Ангарский мост, Старый Ангарский мост.

Его общая длина – 1245 м.

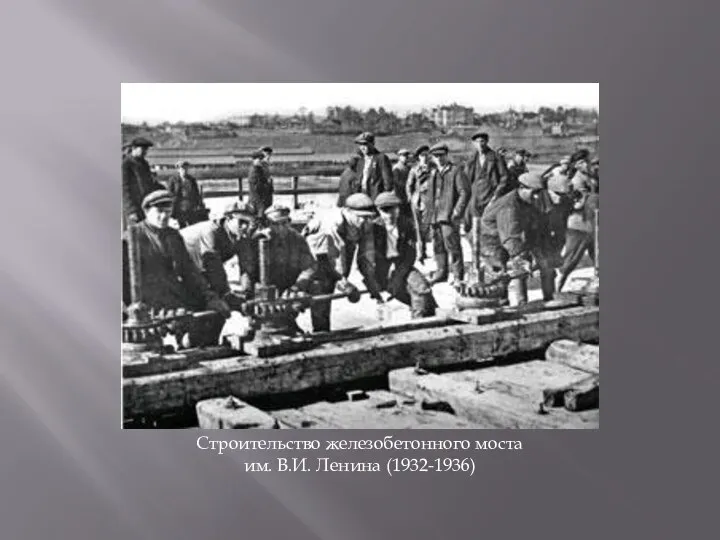

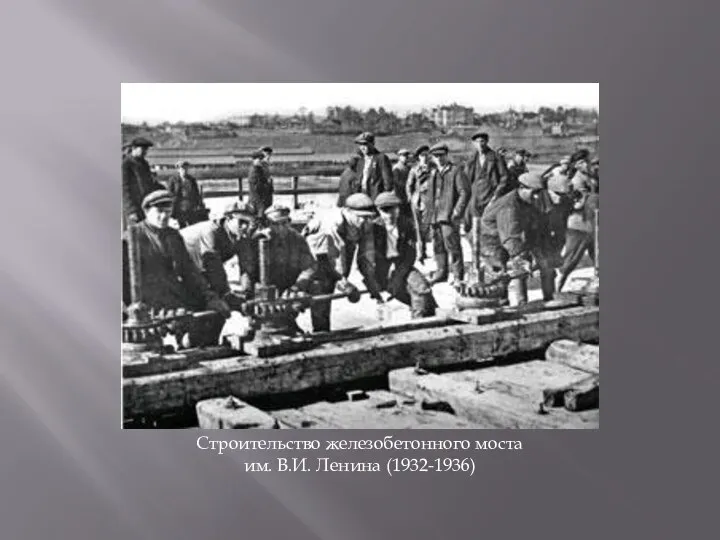

Слайд 9Строительство железобетонного моста им. В.И. Ленина (1932-1936)

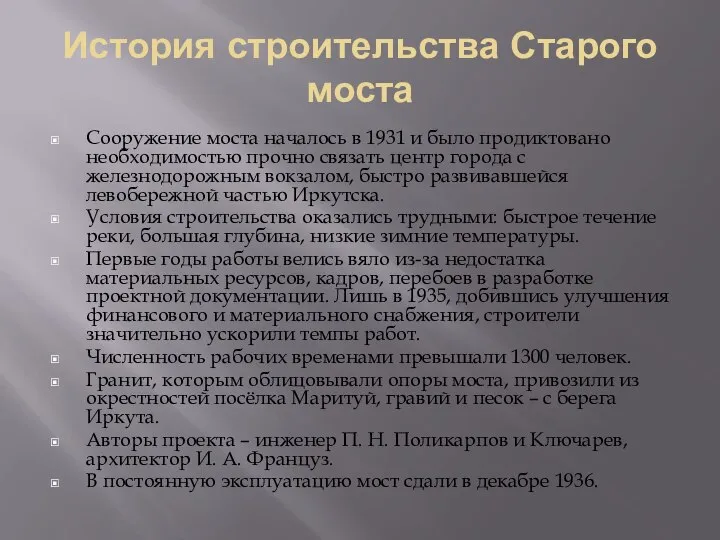

Слайд 10История строительства Старого моста

Сооружение моста началось в 1931 и было продиктовано необходимостью

прочно связать центр города с железнодорожным вокзалом, быстро развивавшейся левобережной частью Иркутска.

Условия строительства оказались трудными: быстрое течение реки, большая глубина, низкие зимние температуры.

Первые годы работы велись вяло из-за недостатка материальных ресурсов, кадров, перебоев в разработке проектной документации. Лишь в 1935, добившись улучшения финансового и материального снабжения, строители значительно ускорили темпы работ.

Численность рабочих временами превышали 1300 человек.

Гранит, которым облицовывали опоры моста, привозили из окрестностей посёлка Маритуй, гравий и песок – с берега Иркута.

Авторы проекта – инженер П. Н. Поликарпов и Ключарев, архитектор И. А. Француз.

В постоянную эксплуатацию мост сдали в декабре 1936.

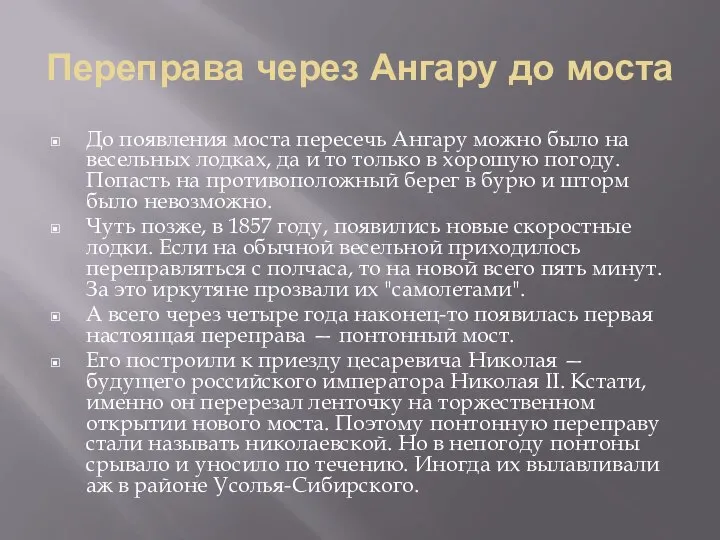

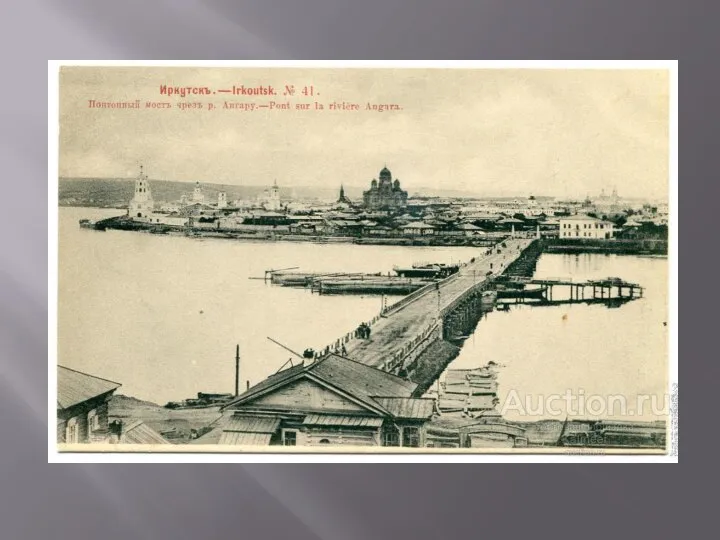

Слайд 12Переправа через Ангару до моста

До появления моста пересечь Ангару можно было на

весельных лодках, да и то только в хорошую погоду. Попасть на противоположный берег в бурю и шторм было невозможно.

Чуть позже, в 1857 году, появились новые скоростные лодки. Если на обычной весельной приходилось переправляться с полчаса, то на новой всего пять минут. За это иркутяне прозвали их "самолетами".

А всего через четыре года наконец-то появилась первая настоящая переправа — понтонный мост.

Его построили к приезду цесаревича Николая — будущего российского императора Николая II. Кстати, именно он перерезал ленточку на торжественном открытии нового моста. Поэтому понтонную переправу стали называть николаевской. Но в непогоду понтоны срывало и уносило по течению. Иногда их вылавливали аж в районе Усолья-Сибирского.

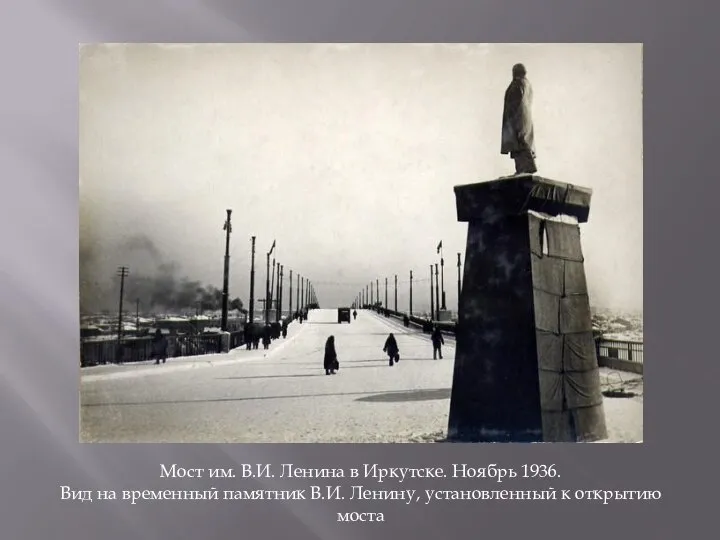

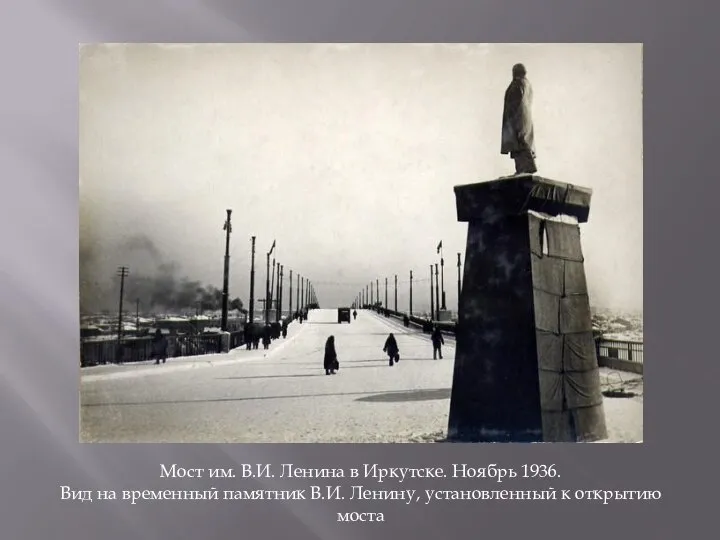

Слайд 14Мост им. В.И. Ленина в Иркутске. Ноябрь 1936.

Вид на временный памятник

В.И. Ленину, установленный к открытию моста

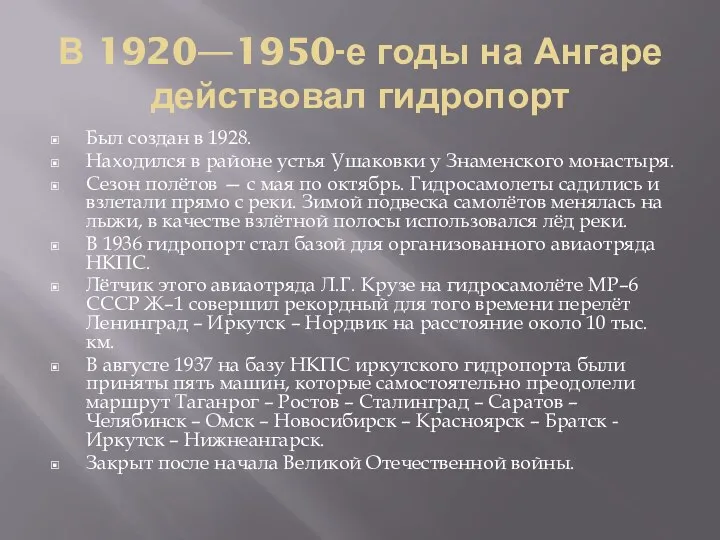

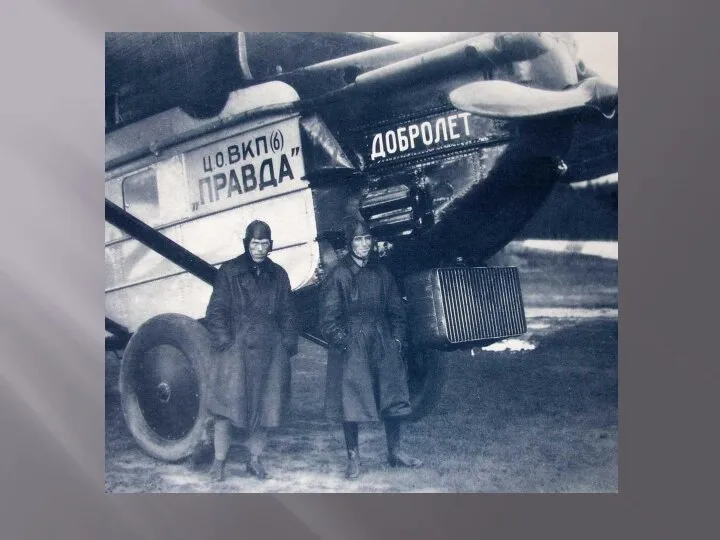

Слайд 15В 1920—1950-е годы на Ангаре действовал гидропорт

Был создан в 1928.

Находился

в районе устья Ушаковки у Знаменского монастыря.

Сезон полётов — с мая по октябрь. Гидросамолеты садились и взлетали прямо с реки. Зимой подвеска самолётов менялась на лыжи, в качестве взлётной полосы использовался лёд реки.

В 1936 гидропорт стал базой для организованного авиаотряда НКПС.

Лётчик этого авиаотряда Л.Г. Крузе на гидросамолёте МР–6 СССР Ж–1 совершил рекордный для того времени перелёт Ленинград – Иркутск – Нордвик на расстояние около 10 тыс.км.

В августе 1937 на базу НКПС иркутского гидропорта были приняты пять машин, которые самостоятельно преодолели маршрут Таганрог – Ростов – Сталинград – Саратов – Челябинск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Братск - Иркутск – Нижнеангарск.

Закрыт после начала Великой Отечественной войны.

Слайд 16Иркутский гидропорт. Середина 1930-х

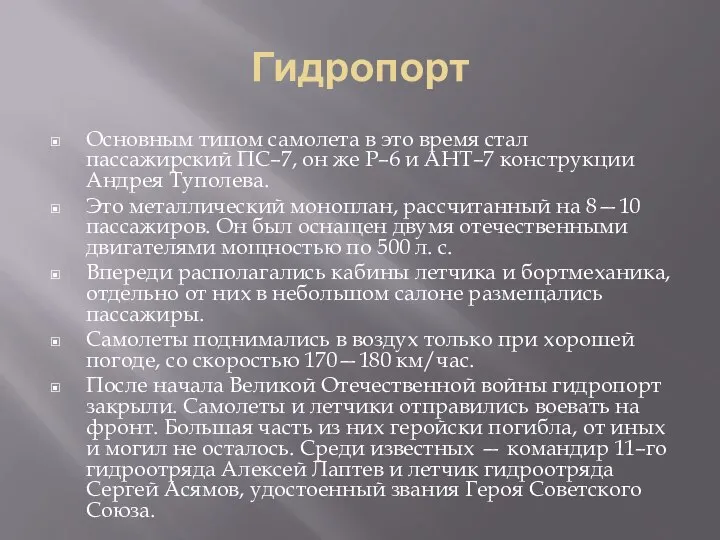

Слайд 17Гидропорт

Основным типом самолета в это время стал пассажирский ПС–7, он же Р–6

и АНТ–7 конструкции Андрея Туполева.

Это металлический моноплан, рассчитанный на 8—10 пассажиров. Он был оснащен двумя отечественными двигателями мощностью по 500 л. с.

Впереди располагались кабины летчика и бортмеханика, отдельно от них в небольшом салоне размещались пассажиры.

Самолеты поднимались в воздух только при хорошей погоде, со скоростью 170—180 км/час.

После начала Великой Отечественной войны гидропорт закрыли. Самолеты и летчики отправились воевать на фронт. Большая часть из них геройски погибла, от иных и могил не осталось. Среди известных — командир 11–го гидроотряда Алексей Лаптев и летчик гидроотряда Сергей Асямов, удостоенный звания Героя Советского Союза.

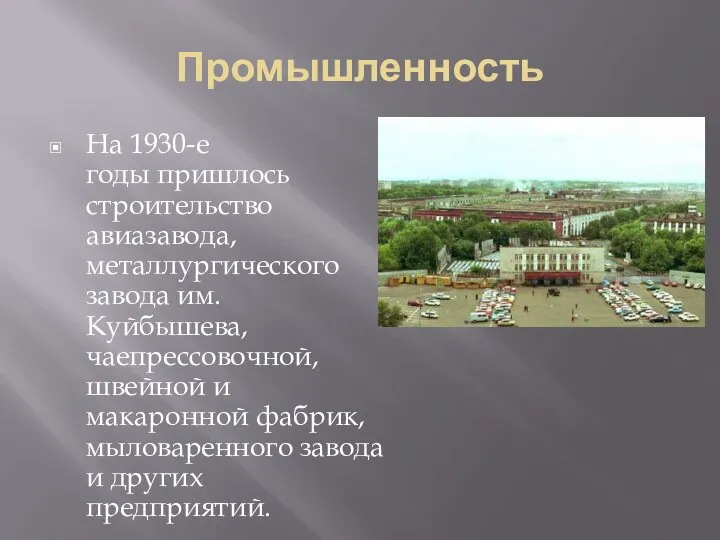

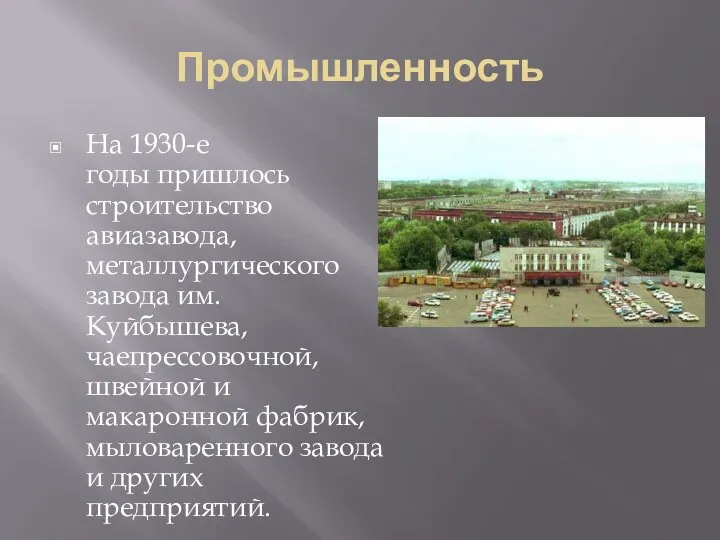

Слайд 19Промышленность

На 1930-е годы пришлось строительство авиазавода, металлургического завода им. Куйбышева, чаепрессовочной, швейной и макаронной

фабрик, мыловаренного завода и других предприятий.

Слайд 20Иркутский завод тяжелого машиностроения

Иркутский завод тяжелого машиностроения — предприятие с богатой биографией.

В ней было все: и головокружительные взлеты, и болезненные падения. История завода начинается с 1907.

Передача мастерских в 1927 в систему «Союззолото» определила основное направление завода — выпуск золотодобывающего оборудования.

В 1930 завод начал работу, приступив к изготовлению 150-литровой драги. В том же году заводу было присвоено имя В. В. Куйбышева.

До 22 июня 1941 года завод выпускал драги, запчасти к ним, сталеплавильное, доменное оборудование - все для развития Советской страны.

За первые три месяца войны с завода ушло на фронт 520 человек. На их места встали женщины и дети. Они учились и работали токарями, слесарями, строгальщиками.

В 1941 с началом Великой Отечественной войны ИЗТМ перешёл на выпуск военной продукции. С 25 октября 1941 завод перешел в ведение Наркомата тяжелого машиностроения СССР и получил новое название: Иркутский завод тяжелого машиностроения имени В.В.Куйбышева.

В 1945 указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Слайд 21Дра́га — комплексно-механизированный горно-обогатительный агрегат, работающий по принципу многоковшового цепного экскаватора, установленный на

плавучую платформу.

Слайд 22История авиазавода

В истории Иркутского авиационного завода, как в капле воды, отразились события

первых советских пятилеток, направленные на индустриализацию страны и создание национальной авиационной промышленности.

Он внёс свой вклад в победу в Великой Отечественной войне, поставив ВВС СССР более двух тысяч боевых самолётов.

И после войны завод работал на укрепление обороноспособности СССР и его союзников.

С августа 1934 года на ИАЗ освоен выпуск более 20 типов самолетов практически всех ведущих конструкторских бюро страны.

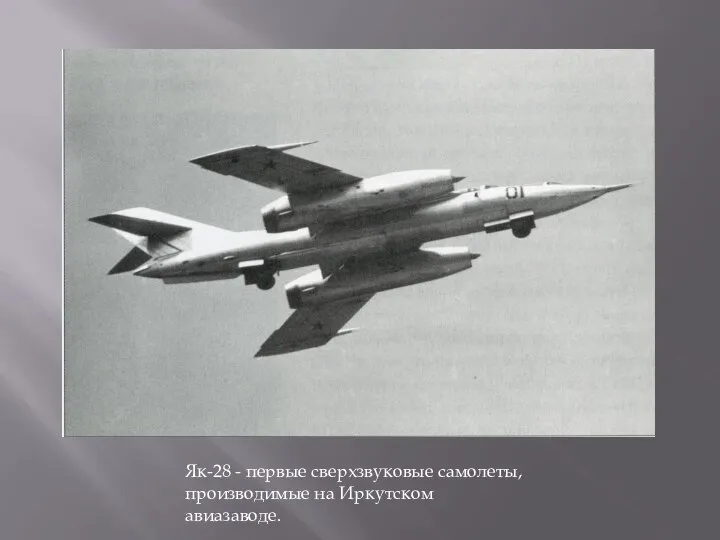

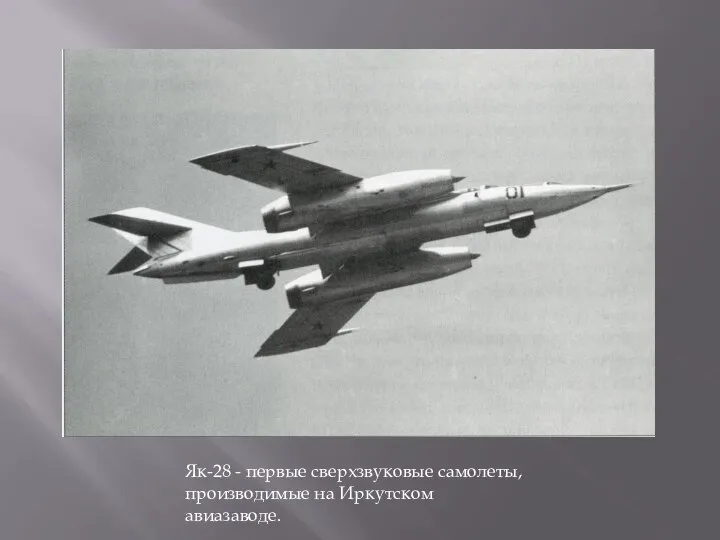

Слайд 23Як-28 - первые сверхзвуковые самолеты, производимые на Иркутском авиазаводе.

Слайд 24Иркутский авиазавод

Иркутский авиазавод выпустил более 20 типов самолетов, которые поставлялись более чем

в 40 стран. Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30 СМ, бомбардировщики, ракетоносцы, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, транспортные, пассажирские самолеты, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320.

Одно из достижений – самолет-амфибия. Самолёт способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии. По ряду лётно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире.

Слайд 26Иркутская чаеразвесочная фабрика

Иркутская чаеразвесочная фабрика (основана в 1936) — одна из крупнейших чаеразвесочных фабрик в СССР,

находилась в Иркутске, на Цесовской набережной.

Первоначальное название — Иркутская чаепрессовочная фабрика.

В первый год работы было выпущено 120 тонн байхового чая.

В 1950-е объем продукции фабрики равнялся половине всего чая, произведенного в СССР.

В годы войны – единственное предприятие страны, выпускавшее чай.

В послевоенные годы фабрика выпускала около 300 тонн чая в день.

В 1970 награждена орденом «знак Почета».

Была приватизирована и прекратила свое существование в 1990-е.

Слайд 27Иркутская чаеразвесочная фабрика

Иркутская чаеразвесочная фабрика — единственная чаеразвесочная фабрика в РСФСР, расположенная за Уралом.

На

Иркутской чаеразвесочной фабрике был придуман известный советский «бренд» — «чай со слоном».

Социолог Вячеслав Майер отмечал, что лучшая ферментация чая производится на Иркутской чаеразвесочной фабрике.

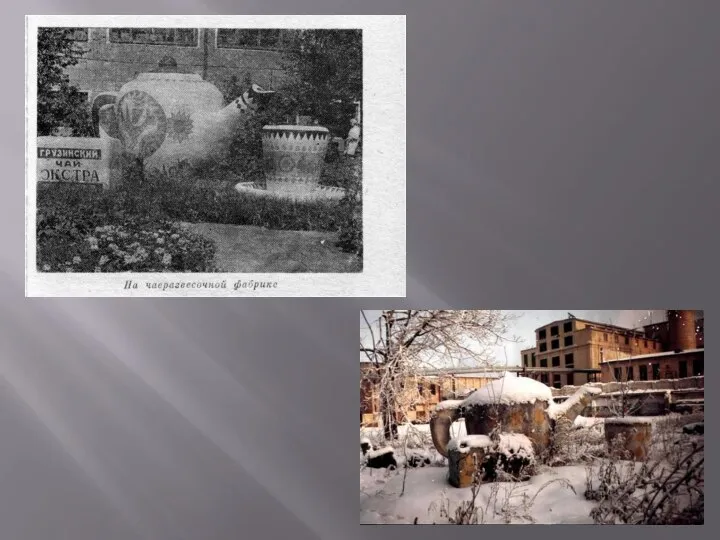

В сквере около фабрики был установлен её символ — чайник (выше человеческого роста) с чашкой, блюдцем и пачкой грузинского чая.

Фабрика, впрочем, выпускала не только чай. В годы войны было освоено производство горохового концентрата — прессованных брикетов гороховой каши. Перестроить технологию было сложно, но коллектив с этой задачей справился. На фабрике к тому же фасовали махорку, которой обеспечивался весь фронт.

Слайд 29Автобусы

15 января 1926 началось регулярное автобусное движение по городу, в первый день было

перевезено 208 пассажиров.

Слайд 30Образование

Из состава университета выделены медицинский, педагогический (1930) и финансово-экономический институты (1931), 4 мая открыт

горный институт (1930).

1934 — открыт сельско-хозяйственный.

Слайд 31Иркутская область

В 1937, 26 сентября, образована Иркутская область.

В декабре 1937 открыт один

из первых в Сибири Дворец пионеров.

В 1939 — Всесоюзная перепись населения: в Иркутске проживают 243 400 человек.

Слайд 32Большой террор в Иркутском регионе

Подготовка органов государственной безопасности к «Большому террору» велась

с начала 1930-х гг. Не являлась исключением в этом процессе и Восточная Сибирь.

Сотрудников государственной безопасности к «Большому террору» готовила и все более расширявшаяся практика применения внесудебных репрессий (противозаконных по самой своей сути), когда существовавшие при Полномочных представительствах ОГПУ «тройки» без суда приговаривали лиц, обвиняемых в политических преступлениях, к различным мерам наказания вплоть до расстрела. Причем, масштабы деятельности «Троек», и в частности, восточно-сибирской, непрерывно возрастали.

В августе 1933 г. в Иркутске.

Слайд 33Большой террор в Иркутском регионе

Приближали «Большой террор» и такие широкомасштабные акции как

раскулачивание, борьба с вредительством и религией, сопровождавшиеся массовыми беззакониями, жертвами которых в Восточно-Сибирском крае стали десятки тысяч ни в чем не повинных людей.

Сотрудники государственной безопасности Восточной Сибири принимали самое активное участие в антирелигиозной политике ВКП(б).

Как известно, на рубеже 1920-х – 1930-х гг. коммунистическая партия начала решительное наступление на религию. Под различными предлогами (отказ в регистрации общины, необходимость ремонта храма и т. п.) храмы закрывались и конфисковывались.

Слайд 34Большой террор в Иркутском регионе

В Восточной Сибири эта чистка проходила особенно жестко.

Еще

до начала «Большого террора» на территории Восточной Сибири началось создание его важнейшей составляющей – системы ГУЛАГа.

В мае 1936 г. руководство Управления НКВД по Восточно-Сибирскому краю приняло решение сформировать «колонии массовых работ» для строительства дорог на территории региона.

Согласно этому решению создавалось 5 новых групп лагерей с центрами: в с. Акша (Забайкалье), с. Лежниково (Красноярье), с. Шимки (Тунка), с. Нижне-Илимск, с. Усть-Орда

Слайд 35Большой террор в Иркутском регионе

Отправной точкой политики «Большого террора» считается убийство одного

из партийных лидеров – С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. в Ленинграде.

В тот же день ЦИК СССР принял специальный закон о борьбе с террором и вредительством. Этот закон разрешал по данным делам проводить ускоренное следствие (до 10 дней), рассматривать дела в отсутствие обвиняемых и выносить смертный приговор, не подлежавший обжалованию и пересмотру. Закон 1 декабря открывал органам государственной безопасности широкие возможности для осуществления репрессивной политики.

Слайд 36Большой террор в Иркутском регионе

Непосредственный переход к массовым репрессиям произошел на рубеже

1936–1937 гг., когда политика «Большого террора» стала стремительно набирать обороты.

Это привело к резкому изменению форм и методов работы органов государственной безопасности. Главным основанием для ареста и обвинения того или иного лица становятся доносы, которые, как правило, не проверялись.

Доносительство осуществлялось в двух основных формах: добровольное (из-за господствовавшей атмосферы взаимной подозрительности, из-за личных или корыстных интересов и т.п.) и принудительное – от секретных осведомителей НКВД (сексотов).

При этом особая ставка делалась на молодежь. В частности, в одном из документов той эпохи отмечалось, что «первейшей задачей всей воспитательной работы комсомола является высматривание и распознавание врага»

Слайд 37Большой террор в Иркутском регионе

Основным методом работы с арестованными становится т. н.

«конвейер» (непрерывный допрос) с применением средств физического (пытки) и психического (угрозы в адрес ближайших родственников, обещания смягчить наказание в случае признания вины и т. п.) воздействия.

Что касается непосредственно Иркутского региона, то начало массовых репрессий здесь (как и на большей части территории СССР) связано с решениями печально знаменитого февральско-мартовского 1937 г. пленума ЦК ВКП(б).

Именно под контролем и руководством И.В. Сталина органы государственной безопасности осуществляли политику репрессий. С этой целью специальные доверенные лица диктатора разъезжали по стране.

Их направляли в те регионы, где, по мнению Сталина, репрессии проводились недостаточно активно. Одним из таких регионов являлась образованная в 1937 г. Иркутская область. В начале 1938 г. сюда А.С. Щербаков, бывший одним из разъездных надсмотрщиков Сталина по «Большому террору».

В Иркутске он устроил настоящий разгром местного партийно-государственного аппарата. Были репрессированы сотни партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских руководителей различных уровней.

Слайд 38Большой террор в Иркутском регионе

Массовые репрессии охватили практически все слои населения Иркутского

региона. В июле 1937 г. началось репрессирование семей т. н. «изменников Родины», членов правотроцкистских, шпионско-диверсионных организаций».

В соответствии с рекомендациями политбюро ЦК ВКП(б) всех репрессируемых разделили на 2 категории. Тех, кому суждено было попасть в первую ждал немедленный арест и скорый приговор областной «тройки» к расстрелу, а отнесенных ко второй категории «тройки» должны были приговорить к заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет. Всего планировалось репрессировать 258 тысяч 950 человек, распределенных по всем регионам страны, включая Восточно-Сибирскую область.

На следующий день политбюро ЦК ВКП(б) своим решением утвердило этот приказ. Осужденных по 2-й категории было предписано использовать на строительствах ГУЛАГа и на строительстве новых лагерей в Казахстане и в районах лесозаготовительных работ.

Слайд 39Большой террор в Иркутском регионе

Массовые аресты в Иркутске и других населенных пунктах

области начались в соответствии с планом в ночь на 15 августа 1937 г.

Первоначально всех арестованных, обреченных на скорый неправый суд и расправу, свозили во внутреннюю тюрьму УНКВД, находившуюся в подвалах здания управления на ул. Литвинова.

Днем и ночью поблизости от нее, в Пионерском переулке толпилась очередь из родственников, пытавшихся хоть что-нибудь узнать о своих близких. В конце 1937 г. всех арестантов перевели в общую тюрьму, которую к этому времени удалось разгрузить от уголовников. Туда же переместилась и скорбная очередь.

Слайд 40Большой террор в Иркутском регионе

Но на этом трагедия восточно-сибирского крестьянства не закончилась.

31 января 1938 г. ЦК ВКП(б) одобрил предложение Н.И. Ежова о дополнительном репрессировании кулаков и других антисоветских элементов по ряду регионов СССР. В Иркутской области планировалось 3000 человек осудить по первой категории и 500 человек по второй.

В целом «Большой террор», безусловно, отрицательно сказался и на развитии страны и на состоянии органов государственной безопасности. В результате его в них нарушилась преемственность поколений, упала профессиональная квалификация сотрудников

Викторина по истории Великой Отечественной войны

Викторина по истории Великой Отечественной войны История CocaCola

История CocaCola Новая экономическая политика 1927 - 1929 годы

Новая экономическая политика 1927 - 1929 годы Убийство атамана Дутова

Убийство атамана Дутова История создания Вооруженных Сил России

История создания Вооруженных Сил России Памятник светофору

Памятник светофору Русско-японская война 1904-1905 гг

Русско-японская война 1904-1905 гг Внешняя политика Николая I

Внешняя политика Николая I Мария Стюарт

Мария Стюарт Обзорная экскурсия по школьному-историческому музею МОБУ ООШ с. Николаевка

Обзорная экскурсия по школьному-историческому музею МОБУ ООШ с. Николаевка Трагедия Беслана

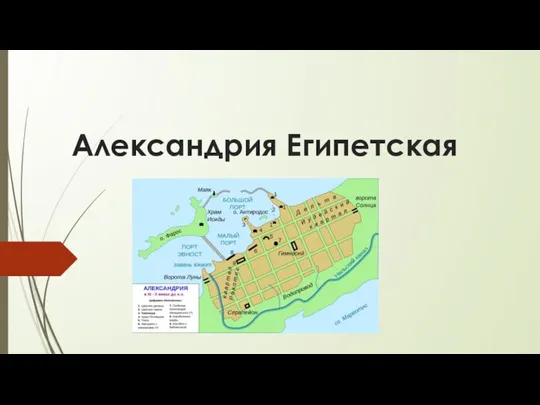

Трагедия Беслана Александрия Египетская

Александрия Египетская Трактат о шифрах - Блез де Вижинер (1585)

Трактат о шифрах - Блез де Вижинер (1585) Счет лет в истории

Счет лет в истории Винайдення велосипеду

Винайдення велосипеду Микены и Троя

Микены и Троя Древнерусская архитектура

Древнерусская архитектура Псевдорусский стиль в русской архитектуре 19 века

Псевдорусский стиль в русской архитектуре 19 века 9 декабря - День героев Отечества

9 декабря - День героев Отечества История присвоения городу Ломоносову почетного звания РФ Город воинской славы

История присвоения городу Ломоносову почетного звания РФ Город воинской славы Музейные экспонаты. музейный экспонат Букварь Бурцова

Музейные экспонаты. музейный экспонат Букварь Бурцова Развитие культуры на белорусских землях в IX – середина XIII в. Религиозно-просветительские деятели

Развитие культуры на белорусских землях в IX – середина XIII в. Религиозно-просветительские деятели Презентация на тему Восстание Спартака и его значение

Презентация на тему Восстание Спартака и его значение  История формирования и общая характеристика фондов Устьянского краеведческого музея

История формирования и общая характеристика фондов Устьянского краеведческого музея Монголо-татарское нашествие на Русь

Монголо-татарское нашествие на Русь Герои. Чтоб не забылась та война

Герои. Чтоб не забылась та война Мой дедушка- защитник Родины

Мой дедушка- защитник Родины My native town

My native town