Содержание

- 2. Краткая характеристика Николая I 18 февраля (2 марта) 1855,г. Петербург) — император Всероссийский с 14, 26

- 3. Культура, цензура и писатели Николай I подавлял малейшие проявления вольнодумства. В 1826 г. вышел цензурный устав,

- 4. Кодификация российского законодательства В 1826 г. указом Николая I было создано Второе отделение Канцелярии. Его руководителем

- 5. Крестьянский вопрос Что касается крестьянского вопроса, то Николай I понимал необходимость отмены крепостного права. Но первые

- 6. Первые шаги, предпринятые правительством Николая I в отношении государственных крестьян, вызвали недовольство помещиков. Это происходило потому,

- 7. Выводы Все приведенные выше реформы были только первыми шагами в крестьянском вопросе, и как помещики, так

- 9. Скачать презентацию

Слайд 2Краткая характеристика Николая I

18 февраля (2 марта) 1855,г. Петербург) — император Всероссийский с 14, 26

Краткая характеристика Николая I

18 февраля (2 марта) 1855,г. Петербург) — император Всероссийский с 14, 26

декабря 1825 года, царь Польский и великий князь Финляндский.

Третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II.

Третий сын императора Павла I и Марии Федоровны, родной брат императора Александра I, отец императора Александра II.

Слайд 3Культура, цензура и писатели

Николай I подавлял малейшие проявления вольнодумства. В 1826 г.

Культура, цензура и писатели

Николай I подавлял малейшие проявления вольнодумства. В 1826 г.

вышел цензурный устав, прозванный его современниками «чугунным». Запрещалось печатать практически всё, что имело какую-либо политическую подоплёку. В 1828 г. вышел ещё один цензурный устав, несколько смягчавший предыдущий. Новое усиление цензуры было связано с европейскими революциями 1848 года.

Слайд 4Кодификация российского законодательства

В 1826 г. указом Николая I было создано Второе отделение Канцелярии. Его руководителем

Кодификация российского законодательства

В 1826 г. указом Николая I было создано Второе отделение Канцелярии. Его руководителем

стал М.М. Сперанский (рис. 2), ссылка которого закончилась фактически в 1816 г., а в 1821 г. он вернулся в Санкт-Петербург. Задачей Второго отделения было кодификация, то есть упорядочение российского законодательства. Эта работа была очень необходимой, так как в российском законодательстве на момент правления Николая I имелось огромное количество законов, начиная с 1500-х гг. Какие из них действующие, а какие нет, было весьма важным вопросом на территориях частей Российской империи. Попытки кодифицировать российское законодательство предпринимались и ранее, но безуспешно. М.М. Сперанский же всего за 5 лет осуществил грандиозный проект – в 1832 г. было опубликовано «Полное собрание законов Российской империи», а еще через год, в 1833 г., было опубликовано «Полное собрание действующих законов Российской империи».

Слайд 5Крестьянский вопрос

Что касается крестьянского вопроса, то Николай I понимал необходимость отмены крепостного права. Но

Крестьянский вопрос

Что касается крестьянского вопроса, то Николай I понимал необходимость отмены крепостного права. Но

первые его шаги в крестьянской политике были направлены на улучшение положения не всех, а только государственных крестьян. Этим занялся сподвижник императора, член Государственного Совета и министр государственных имуществ П.Д. Киселев (рис. 3).Среди крестьянских реформ Киселева можно выделить следующие:

1. В государственных деревнях увеличилось строительство школ и больниц.

2. Были выделены специальные земли, которые использовались совместно членами крестьянской общины для предотвращения неурожая и голода. В основном вышеназванные земли с указания сверху засаживались картофелем. Народ был этим очень недоволен, поэтому крестьяне поднимали т. н. «картофельные бунты» (рис. 4): в 1834 г. был бунт удельных крестьян, а в 1840–1844 гг. – бунт государственных крестьян.

3. Была проведена попытка решить проблему малоземелья. В тех регионах России, где у крестьян не хватало земли, осуществлялись переводы государственных крестьян на свободные участки, в основном на восток. Позднее эта практика была существенно расширена.

1. В государственных деревнях увеличилось строительство школ и больниц.

2. Были выделены специальные земли, которые использовались совместно членами крестьянской общины для предотвращения неурожая и голода. В основном вышеназванные земли с указания сверху засаживались картофелем. Народ был этим очень недоволен, поэтому крестьяне поднимали т. н. «картофельные бунты» (рис. 4): в 1834 г. был бунт удельных крестьян, а в 1840–1844 гг. – бунт государственных крестьян.

3. Была проведена попытка решить проблему малоземелья. В тех регионах России, где у крестьян не хватало земли, осуществлялись переводы государственных крестьян на свободные участки, в основном на восток. Позднее эта практика была существенно расширена.

Слайд 6Первые шаги, предпринятые правительством Николая I в отношении государственных крестьян, вызвали недовольство помещиков. Это происходило

Первые шаги, предпринятые правительством Николая I в отношении государственных крестьян, вызвали недовольство помещиков. Это происходило

потому, что жизнь государственных крестьян в ходе реформ действительно улучшалась, а это вызывало ропот среди крепостных крестьян. Именно поэтому дальнейшего развития реформы П.Д. Киселева не получили.

Российское правительство не остановилось только на государственных крестьянах. Вскоре были изданы законы, касавшиеся крепостных крестьян. Они были следующими:

1. Закон о запрете розничной торговли крестьянами. Это означало то, что теперь помещик не имел права продавать крестьян по отдельности, отлучая от семьи, а мог продавать их только целиком семьями (рис. 5).

2. Разрешение помещикам отпускать крестьян без земли, а также разрешение помещикам отпускать крестьян с землей. Но за такое освобождение крестьяне должны были своему бывшему владельцу выплачивать определенные долги. Данный закон назывался указ «Об обязанных крестьянах» (1842).

3. Крестьяне получили право выкупать землю (и, соответственно, освобождаться) в том случае, если имение, в котором они проживали, будет продано за долги владельца.

4. Крестьяне получили право покупать собственность – незаселенные земли или строения.

Российское правительство не остановилось только на государственных крестьянах. Вскоре были изданы законы, касавшиеся крепостных крестьян. Они были следующими:

1. Закон о запрете розничной торговли крестьянами. Это означало то, что теперь помещик не имел права продавать крестьян по отдельности, отлучая от семьи, а мог продавать их только целиком семьями (рис. 5).

2. Разрешение помещикам отпускать крестьян без земли, а также разрешение помещикам отпускать крестьян с землей. Но за такое освобождение крестьяне должны были своему бывшему владельцу выплачивать определенные долги. Данный закон назывался указ «Об обязанных крестьянах» (1842).

3. Крестьяне получили право выкупать землю (и, соответственно, освобождаться) в том случае, если имение, в котором они проживали, будет продано за долги владельца.

4. Крестьяне получили право покупать собственность – незаселенные земли или строения.

Слайд 7Выводы

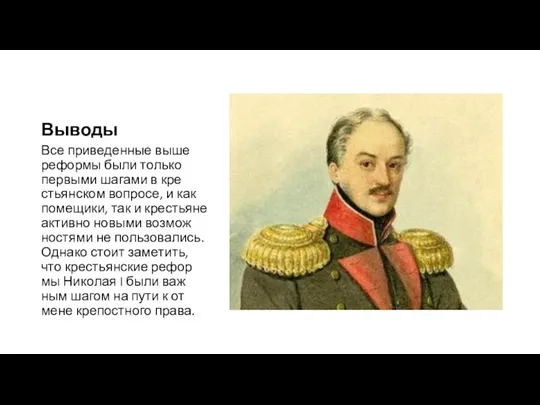

Все приведенные выше реформы были только первыми шагами в крестьянском вопросе, и

Выводы

Все приведенные выше реформы были только первыми шагами в крестьянском вопросе, и

как помещики, так и крестьяне активно новыми возможностями не пользовались. Однако стоит заметить, что крестьянские реформы Николая I были важным шагом на пути к отмене крепостного права.

- Предыдущая

Свободные словосочетания Взгляд на Великую Отечественную Войну из кино.

Взгляд на Великую Отечественную Войну из кино. Апостол Андрей Первозванный и его проповедь на славянских землях

Апостол Андрей Первозванный и его проповедь на славянских землях Ленинградская блокада

Ленинградская блокада Россия при Борисе Годунове

Россия при Борисе Годунове Герои города Сарапула

Герои города Сарапула Архитектура Древнего Рима. 753 г. до н.э

Архитектура Древнего Рима. 753 г. до н.э Penza State University

Penza State University Архивный поиск: массовые источники по генеалогии. Лекция 4

Архивный поиск: массовые источники по генеалогии. Лекция 4 Презентация9

Презентация9 От неолита к медному веку. (5 класс)

От неолита к медному веку. (5 класс) День народного единства

День народного единства Презентация на тему Начало формирования многонационального государства

Презентация на тему Начало формирования многонационального государства  К вопросу о зарождении российского феминизма

К вопросу о зарождении российского феминизма От Средневековья к Новому времени

От Средневековья к Новому времени Достопримечательности Москвы

Достопримечательности Москвы Китай в годы Нанкинского десятилетия (1928-1937)

Китай в годы Нанкинского десятилетия (1928-1937) Каролингское возрождение

Каролингское возрождение Фурманов көшесі: өткені мен бүгіні

Фурманов көшесі: өткені мен бүгіні Елизавета Петровна

Елизавета Петровна От древней Руси, до новой России. Виртуальная экскурсия ко Дню России

От древней Руси, до новой России. Виртуальная экскурсия ко Дню России Экскурсия по внешней экспозиции военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

Экскурсия по внешней экспозиции военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Куликовская битва, 1380 год

Куликовская битва, 1380 год Основные события первой половины 19 века

Основные события первой половины 19 века Введение в историю Древнего мира

Введение в историю Древнего мира Розвиток освіти в XlX столітті

Розвиток освіти в XlX столітті Высеченные в камне

Высеченные в камне Античная скульптура

Античная скульптура Презентация на тему "Культура России в XVII веке" - презентации по Истории

Презентация на тему "Культура России в XVII веке" - презентации по Истории