Содержание

- 2. Этапы развития русской культуры в XIII–XV вв. 1-й этап – От Батыева нашествия до середины XIV

- 3. 2-й этап – середина XIV в. – середина XV в. Характеризуется хозяйственным подъемом, укреплением княжеской государственности,

- 4. 3-й этап – вторая половина XV в. – начало XVI в. Характеризуется объединением русских земель в

- 5. Основная идея – преодоление катастрофических последствий монголо-татарского нашествия, ликвидация ордынского ига через собирание русских земель

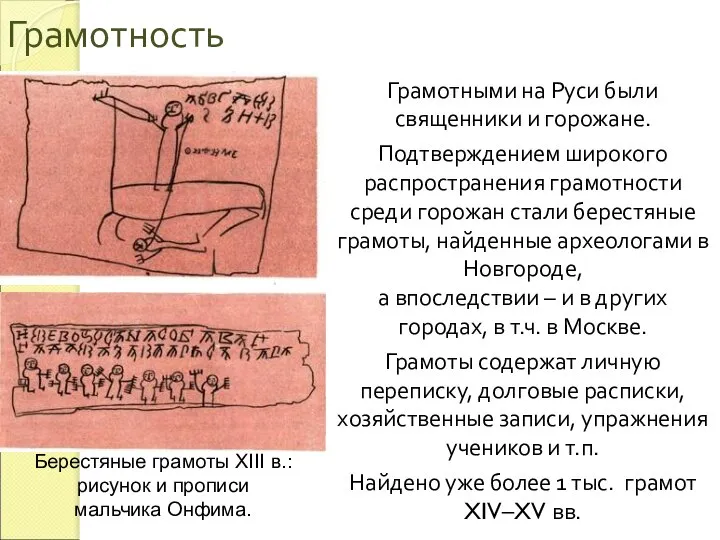

- 6. Грамотность Грамотными на Руси были священники и горожане. Подтверждением широкого распространения грамотности среди горожан стали берестяные

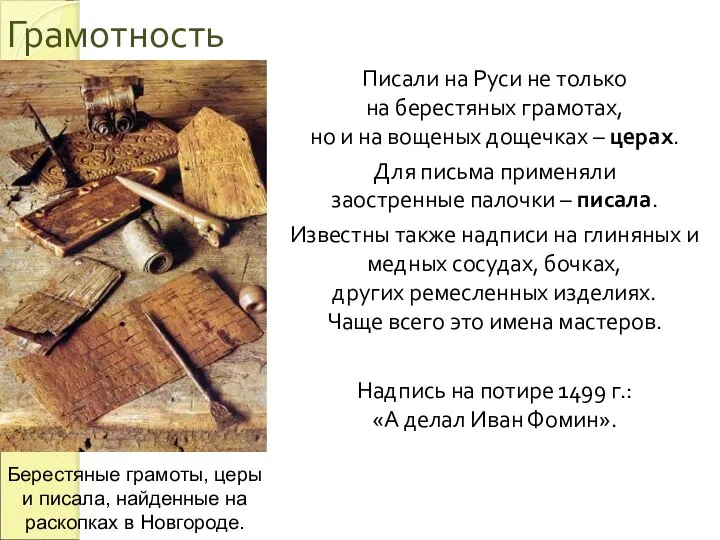

- 7. Грамотность Писали на Руси не только на берестяных грамотах, но и на вощеных дощечках – церах.

- 8. Письменность Важнейшими центрами письменности являлись монастыри и княжеские канцелярии. Во многих монастырях имелись обширные библиотеки. Писцы

- 9. Письменность Листы бумаги склеивали в виде свитков (столбцов) или складывали в тетради (греч. «тетрас» означает «четыре»

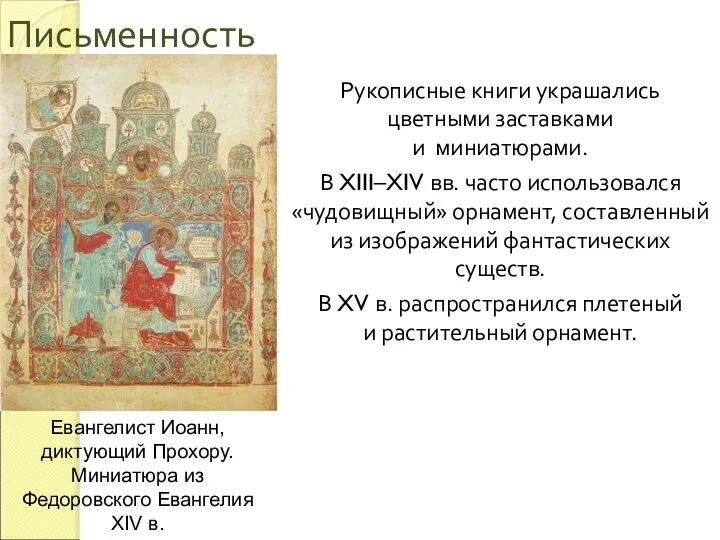

- 10. Письменность Рукописные книги украшались цветными заставками и миниатюрами. В XIII–XIV вв. часто использовался «чудовищный» орнамент, составленный

- 11. Фольклор Сказания: о битве на реке Калке о разорении Рязани Батыем о Куликовской битве осовремененные былины

- 12. Литература в XIV-XV вв. Летописи (Новгород, Тверь, Москва, Смоленск) 1409 г. – первый общерусский летописный свод

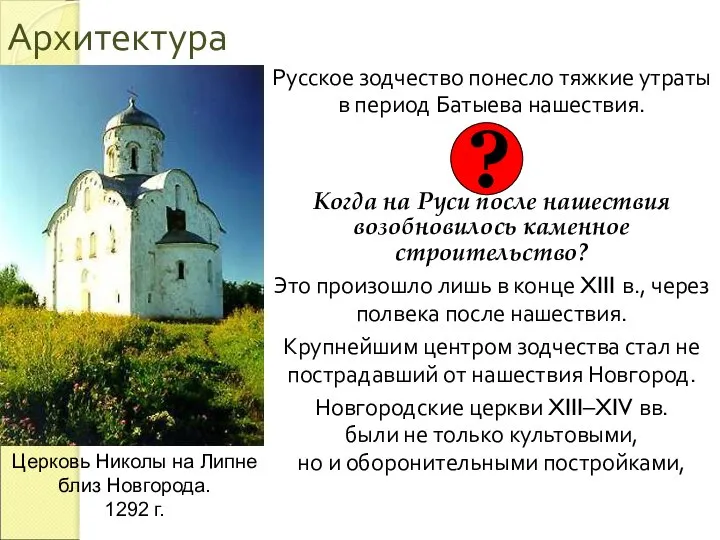

- 13. Архитектура Русское зодчество понесло тяжкие утраты в период Батыева нашествия. Когда на Руси после нашествия возобновилось

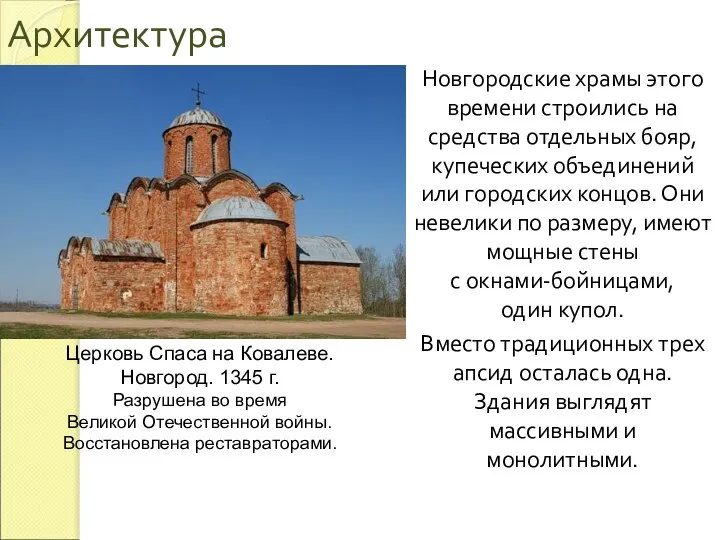

- 14. Архитектура Новгородские храмы этого времени строились на средства отдельных бояр, купеческих объединений или городских концов. Они

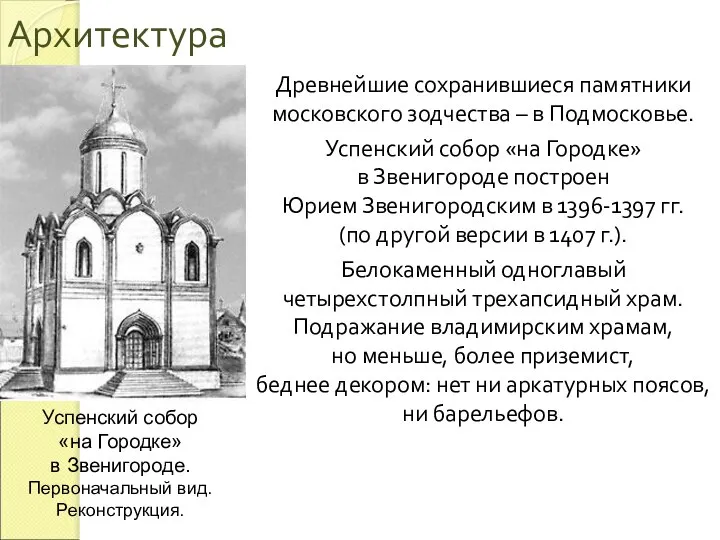

- 15. Архитектура Древнейшие сохранившиеся памятники московского зодчества – в Подмосковье. Успенский собор «на Городке» в Звенигороде построен

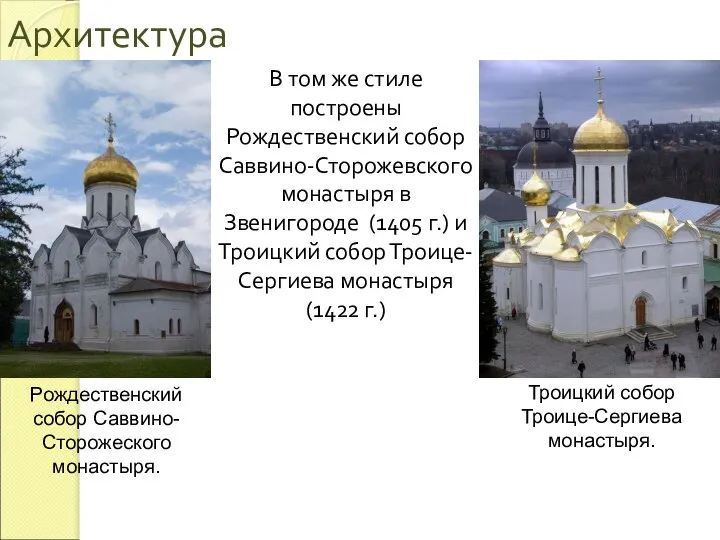

- 16. Архитектура В том же стиле построены Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (1405 г.) и Троицкий

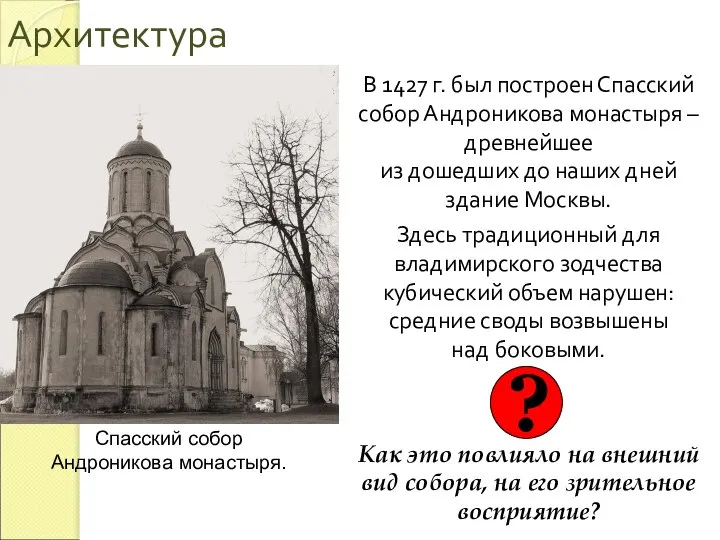

- 17. Архитектура В 1427 г. был построен Спасский собор Андроникова монастыря – древнейшее из дошедших до наших

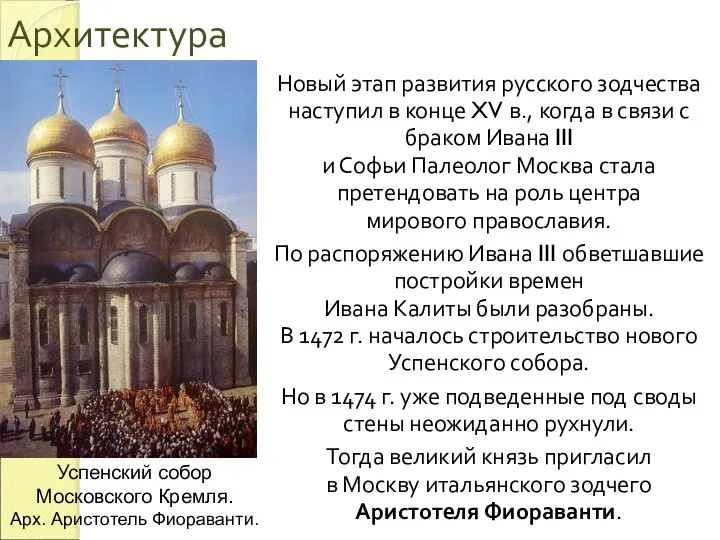

- 18. Архитектура Новый этап развития русского зодчества наступил в конце XV в., когда в связи с браком

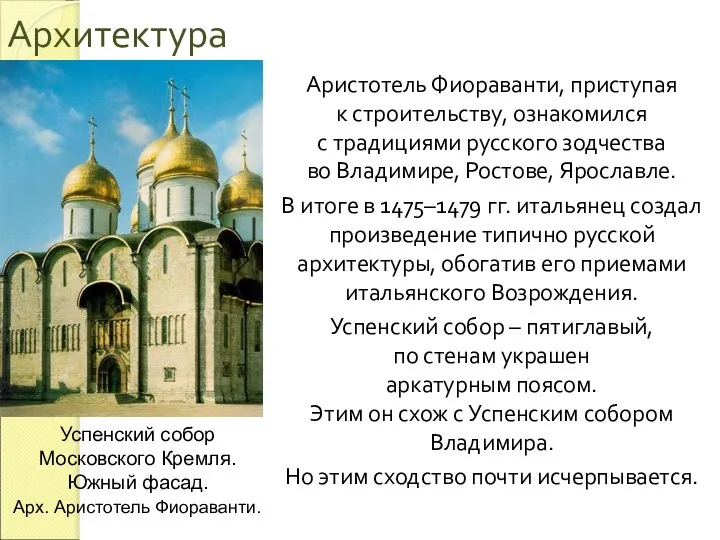

- 19. Архитектура Аристотель Фиораванти, приступая к строительству, ознакомился с традициями русского зодчества во Владимире, Ростове, Ярославле. В

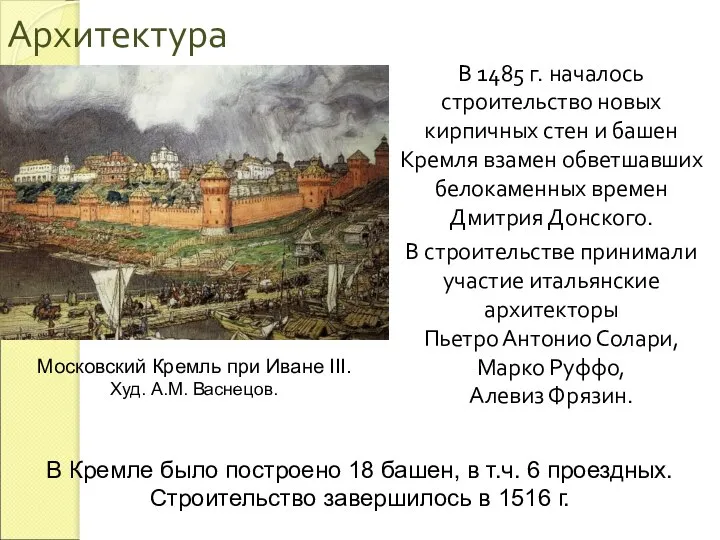

- 20. Архитектура В 1485 г. началось строительство новых кирпичных стен и башен Кремля взамен обветшавших белокаменных времен

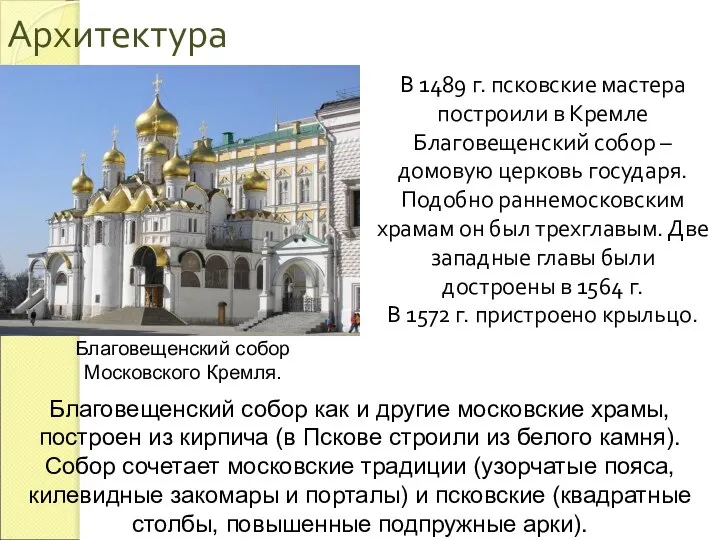

- 21. Архитектура В 1489 г. псковские мастера построили в Кремле Благовещенский собор – домовую церковь государя. Подобно

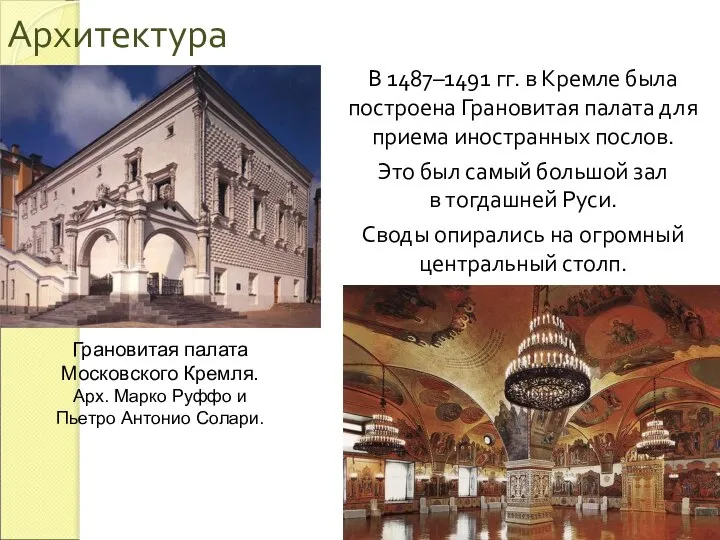

- 22. Архитектура В 1487–1491 гг. в Кремле была построена Грановитая палата для приема иностранных послов. Это был

- 23. Живопись В XIV в. сложилась новгородская школа иконописи. Характерные особенности: узкие вытянутые фигуры, обилие изящных миниатюрных

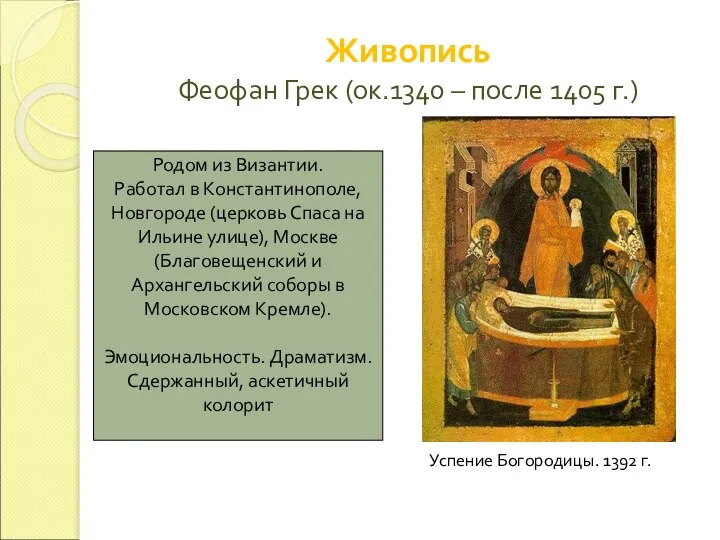

- 24. Живопись Феофан Грек (ок.1340 – после 1405 г.) Успение Богородицы. 1392 г. Родом из Византии. Работал

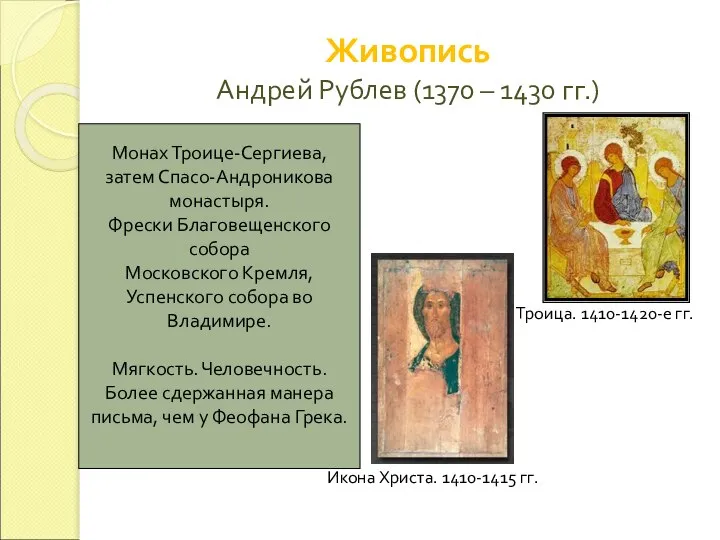

- 25. Живопись Андрей Рублев (1370 – 1430 гг.) Троица. 1410-1420-е гг. Икона Христа. 1410-1415 гг. Монах Троице-Сергиева,

- 27. Скачать презентацию

Х–XІІІ ғасырлардағы Қазақстан территориясындағы мемлекеттер

Х–XІІІ ғасырлардағы Қазақстан территориясындағы мемлекеттер Опричнина и опричники. Итоги царствования Ивана IV

Опричнина и опричники. Итоги царствования Ивана IV Памятник В.И. Ленину

Памятник В.И. Ленину Набережная Грина в городе Кирове

Набережная Грина в городе Кирове Презентация на тему Возникновение ислама и Арабский халифат (6 класс)

Презентация на тему Возникновение ислама и Арабский халифат (6 класс)  Славутыя ваенныя, ураджэнцы Віцебшчыны

Славутыя ваенныя, ураджэнцы Віцебшчыны Новая экономическая политика. История

Новая экономическая политика. История Смута. 7 класс. История

Смута. 7 класс. История Презентация на тему Быт и бытовые отношения

Презентация на тему Быт и бытовые отношения  Бренд РотФронт

Бренд РотФронт Названия улиц в честь известных женщин

Названия улиц в честь известных женщин Внешняя политика России в 1850-е - начале 1880-х гг

Внешняя политика России в 1850-е - начале 1880-х гг Преображе́нский кафедра́льный собо́р (1807-1813 гг.)

Преображе́нский кафедра́льный собо́р (1807-1813 гг.) Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Значение и оценка

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Значение и оценка Гражданская война в Белоруссии

Гражданская война в Белоруссии Кавказская война

Кавказская война Київська Русь за правління Ярослава Мудрого

Київська Русь за правління Ярослава Мудрого Индустриальное общество

Индустриальное общество Германия: раскол и объелинение

Германия: раскол и объелинение Великий перелом. Мир между двумя войнами

Великий перелом. Мир между двумя войнами 4 ноября – День народного единства

4 ноября – День народного единства История экологии

История экологии Мои родные в годы войны

Мои родные в годы войны Заглянем в прошлое

Заглянем в прошлое Повести временных лет. Урок-игра

Повести временных лет. Урок-игра Завоевания ассирийских царей

Завоевания ассирийских царей Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Христианские добродетели вера, надежда, любовь

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Христианские добродетели вера, надежда, любовь История возникновения Государственного праздника РФ – День России

История возникновения Государственного праздника РФ – День России