Содержание

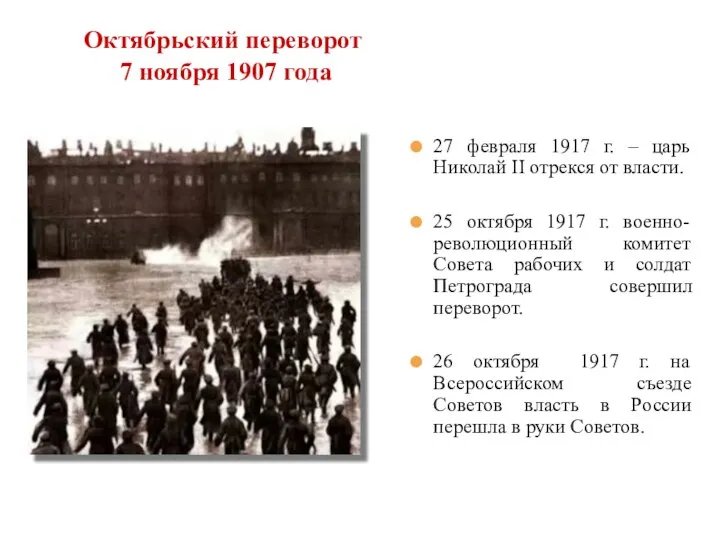

- 2. 27 февраля 1917 г. – царь Николай II отрекся от власти. 25 октября 1917 г. военно-революционный

- 3. «…класс, который представляет собой господствующую материальную силу общества, есть в то же время и его господствующая

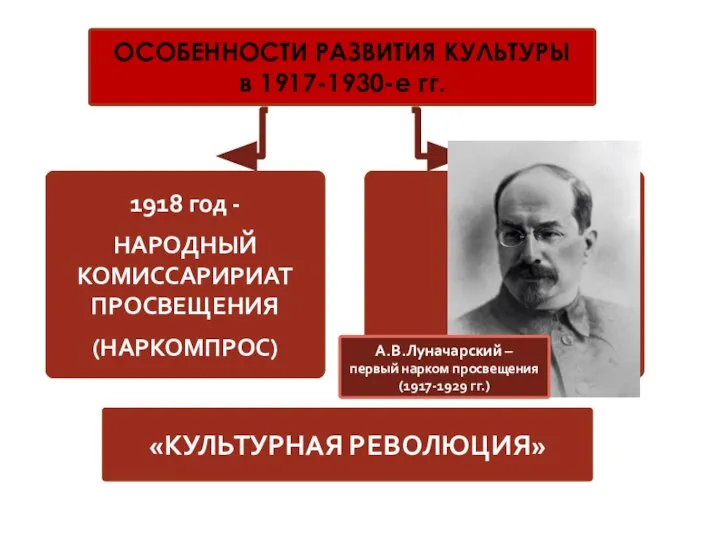

- 4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ в 1917-1930-е гг. «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» Преодолеть недостатки развития культуры периода царской России: сословные

- 5. Культу́рная револю́ция — комплекс мероприятий, осуществлённых в Советской России и СССР, направленных на коренную перестройку культурной

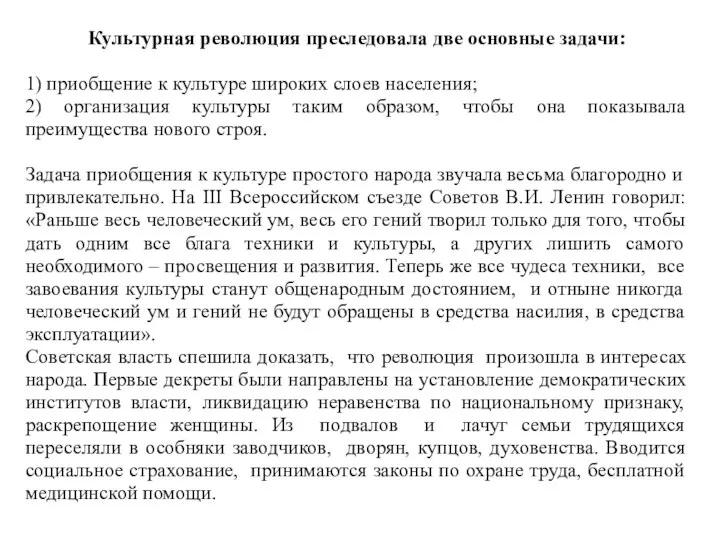

- 6. Культурная революция преследовала две основные задачи: 1) приобщение к культуре широких слоев населения; 2) организация культуры

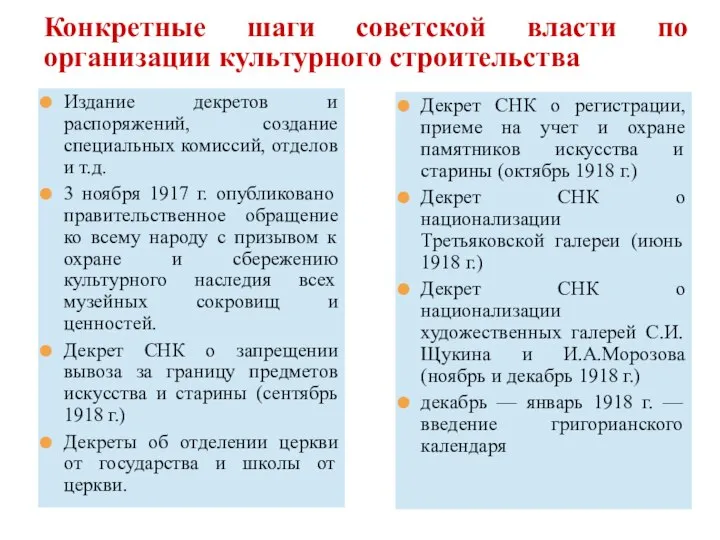

- 7. Издание декретов и распоряжений, создание специальных комиссий, отделов и т.д. 3 ноября 1917 г. опубликовано правительственное

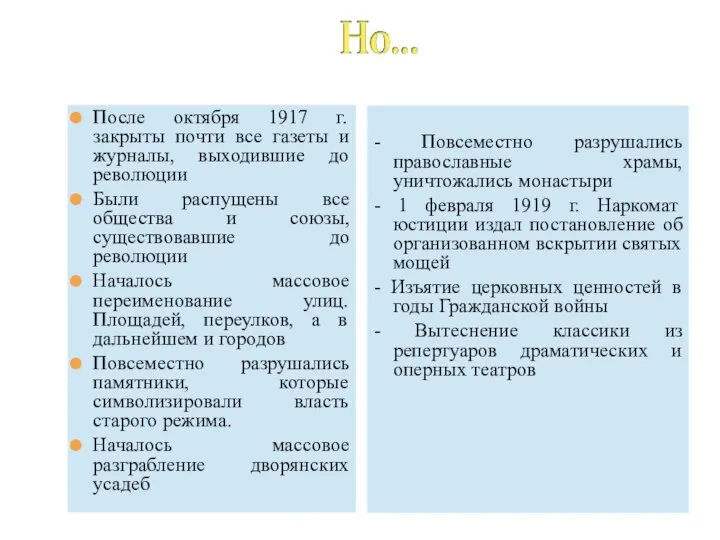

- 8. После октября 1917 г. закрыты почти все газеты и журналы, выходившие до революции Были распущены все

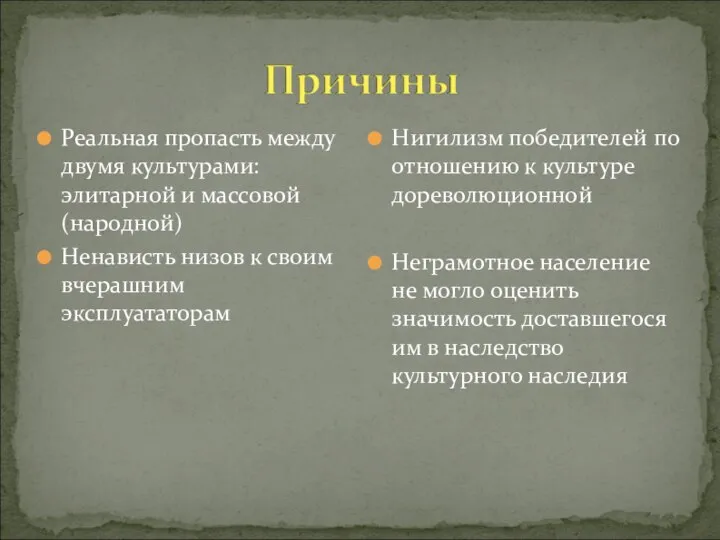

- 9. Реальная пропасть между двумя культурами: элитарной и массовой (народной) Ненависть низов к своим вчерашним эксплуататорам Нигилизм

- 10. Ленин одной из главных задач построения социализма в стране считал борьбу с неграмотностью. 1. Борьба с

- 11. Ликвидация неграмотности — массовое обязательное обучение грамоте неграмотных взрослых, а также подростков школьного возраста, не охваченных

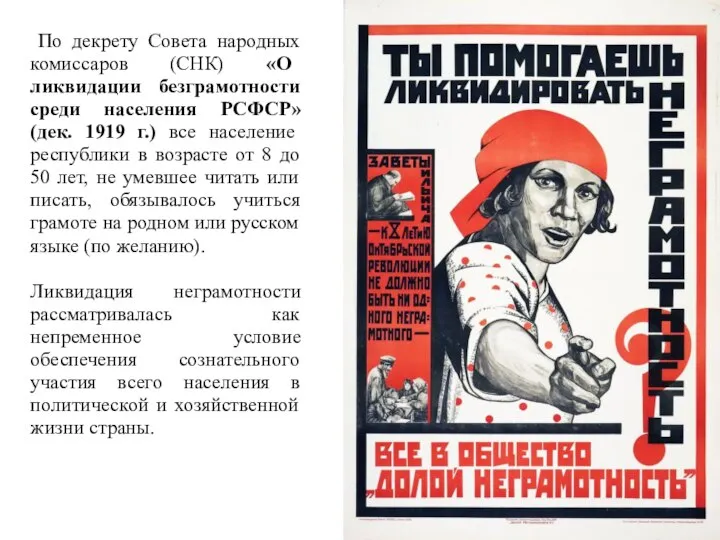

- 12. По декрету Совета народных комиссаров (СНК) «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (дек. 1919 г.) все

- 14. В ликвидацию неграмотности включались массовые общественные организации. 19 июля 1920 года СНК создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию

- 15. В Наркомпросе были разработаны методики обучения грамоте с применением политически актуальных и понятных взрослым учащимся лозунгов

- 16. Для реализации программы в первые месяцы советской власти была создана сеть органов партийно-государственного управления культурной жизнью

- 17. Главполитпросвет - задачей Главполитпросвета было руководство политической, просветительской и агитационно-пропагандистской работы в духе идеалов Коммунистической партии.

- 18. Всего в 1917—1927 годах было обучено грамоте до 10 млн. взрослых, в том числе в РСФСР

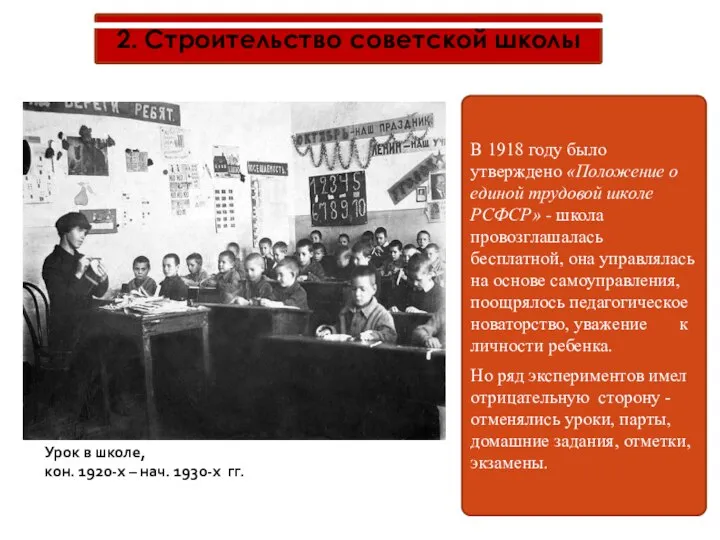

- 19. Урок в школе, кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. 2. Строительство советской школы В 1918 году

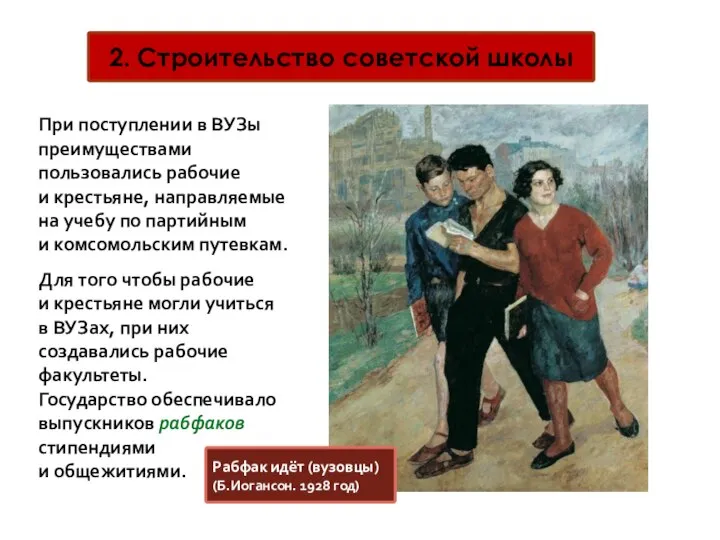

- 20. 2. Строительство советской школы При поступлении в ВУЗы преимуществами пользовались рабочие и крестьяне, направляемые на учебу

- 21. 2. Строительство советской школы Рабфаковцы К 1927 году сеть высших учебных заведений и техникумов РСФСР насчитывала

- 22. 2. Строительство советской школы Большой вклад в организацию народного образования и просвещения, в развитие педагогики внесли

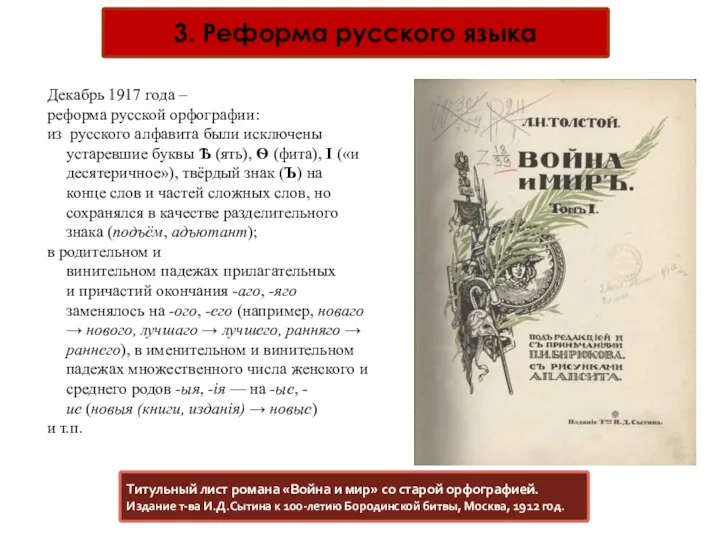

- 23. 3. Реформа русского языка Декабрь 1917 года – реформа русской орфографии: из русского алфавита были исключены

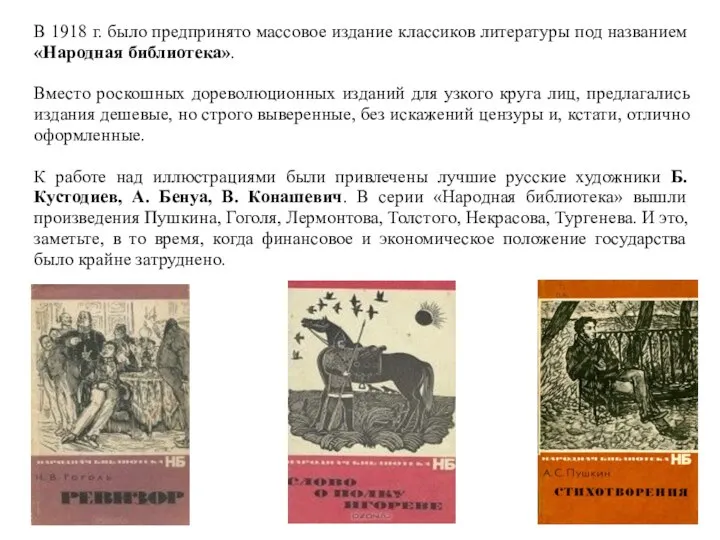

- 24. В 1918 г. было предпринято массовое издание классиков литературы под названием «Народная библиотека». Вместо роскошных дореволюционных

- 25. Школы, библиотеки, музеи, театры, институты, лаборатории, художественные галереи, клубы, все богатство культуры объявляется народным достоянием. Уже

- 26. Однако сменить хозяина в условиях революции было далеко не самым сложным делом. Массы никогда не считали

- 28. - программа художественного воплощения идей революции, послужившая идейно-организационной базой для монументального искусства СССР. У истоков плана

- 29. За короткий срок, в основном в течение одного года, в разных городах России были установлены многочисленные

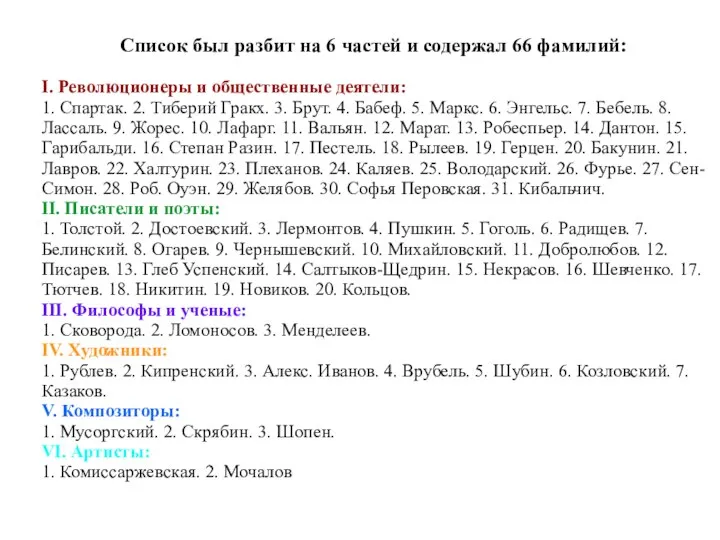

- 30. Список был разбит на 6 частей и содержал 66 фамилий: I. Революционеры и общественные деятели: 1.

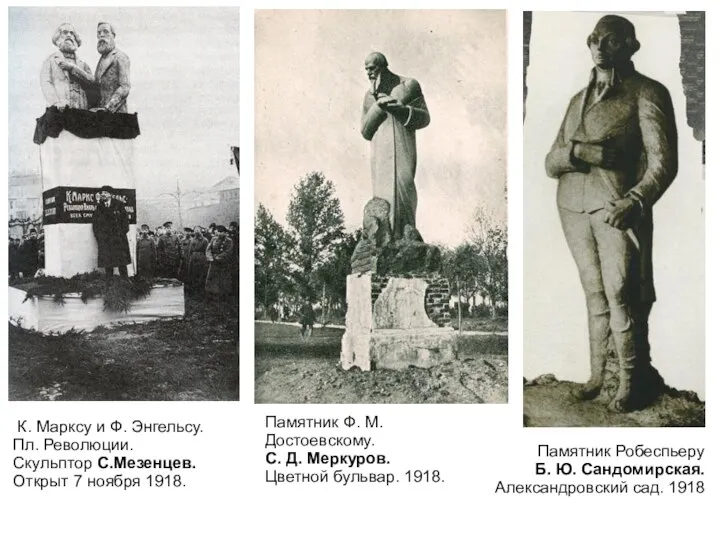

- 31. К. Марксу и Ф. Энгельсу. Пл. Революции. Скульптор С.Мезенцев. Открыт 7 ноября 1918. Памятник Робеспьеру Б.

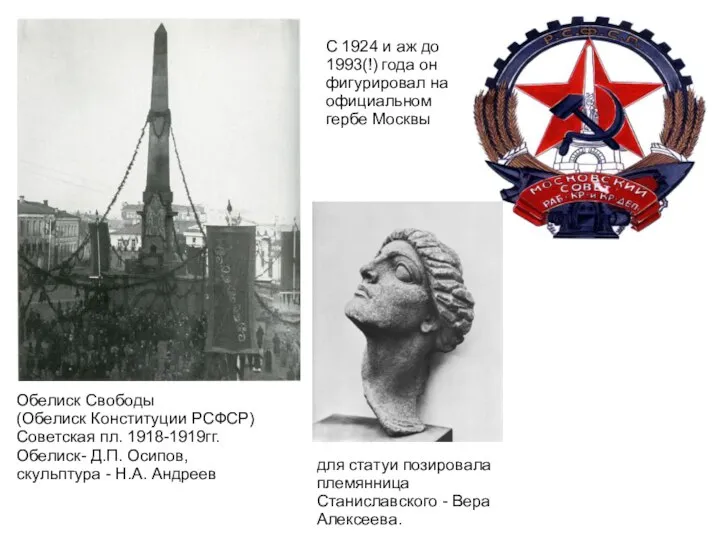

- 32. Обелиск Свободы (Обелиск Конституции РСФСР) Советская пл. 1918-1919гг. Обелиск- Д.П. Осипов, скульптура - Н.А. Андреев С

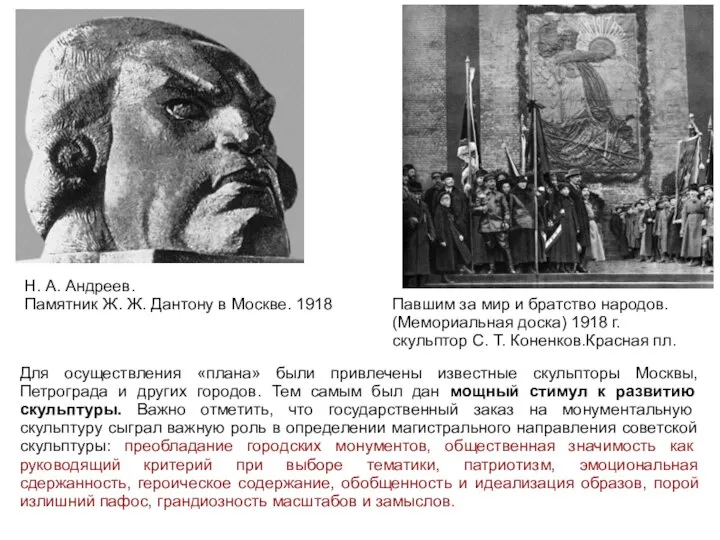

- 33. Н. А. Андреев. Памятник Ж. Ж. Дантону в Москве. 1918 Для осуществления «плана» были привлечены известные

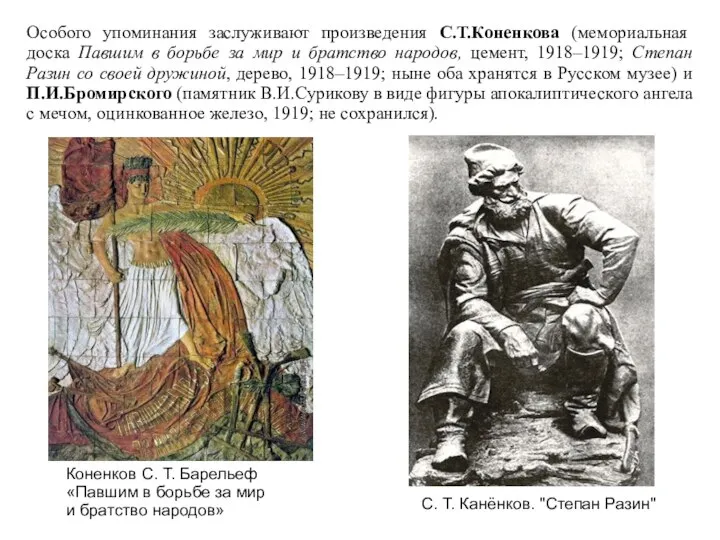

- 34. Особого упоминания заслуживают произведения С.Т.Коненкова (мемориальная доска Павшим в борьбе за мир и братство народов, цемент,

- 35. Войдя в соцреалистическую программу, план достиг максимальной масштабности к середине 20 в., когда разветвленная, строго стилистически

- 36. Новая власть решительно поддерживала разрушение традиционной народной морали. Молодежные лидеры организовывали дискуссии об отмирании любви, как

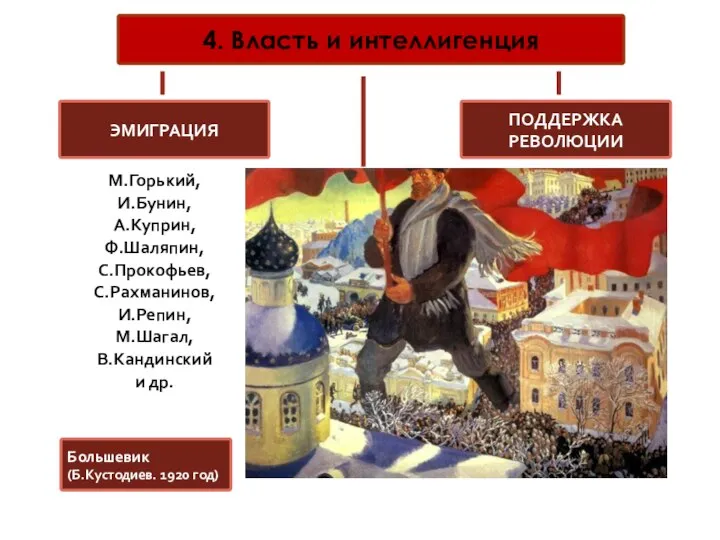

- 37. 4. Власть и интеллигенция А.Ахматова, М.Булгаков, М.Волошин, М.Пришвин и др. ЭМИГРАЦИЯ ОППОЗИЦИЯ ПОДДЕРЖКА РЕВОЛЮЦИИ М.Горький, И.Бунин,

- 38. Часть интеллигенции еще до революции прочно стала на позиции рабочего класса Часть – поддержала советскую власть:

- 39. 4. Власть и интеллигенция ... Так идут державным шагом — Позади — голодный пес, Впереди —

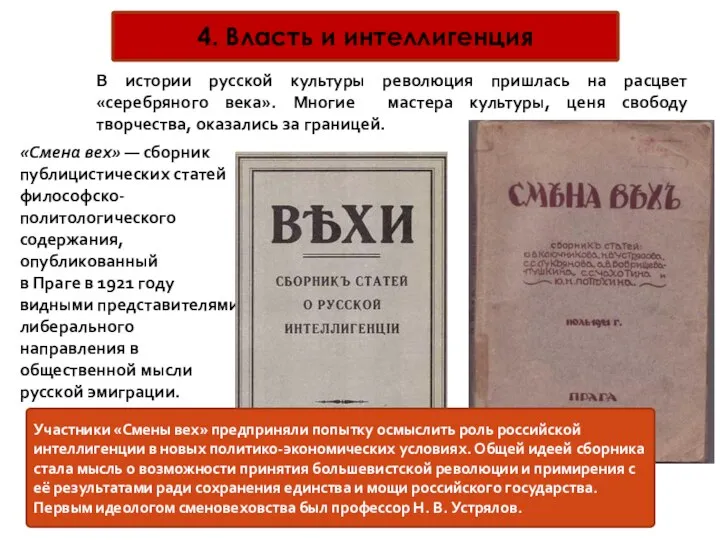

- 40. 4. Власть и интеллигенция В истории русской культуры революция пришлась на расцвет «серебряного века». Многие мастера

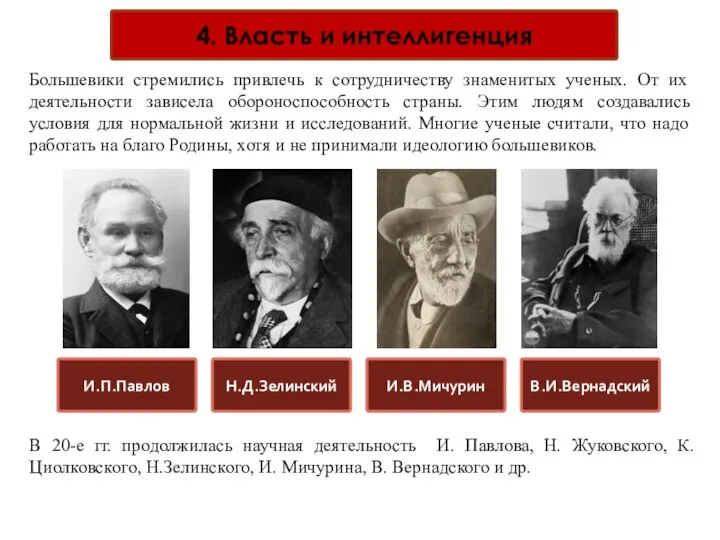

- 41. 4. Власть и интеллигенция Большевики стремились привлечь к сотрудничеству знаменитых ученых. От их деятельности зависела обороноспособность

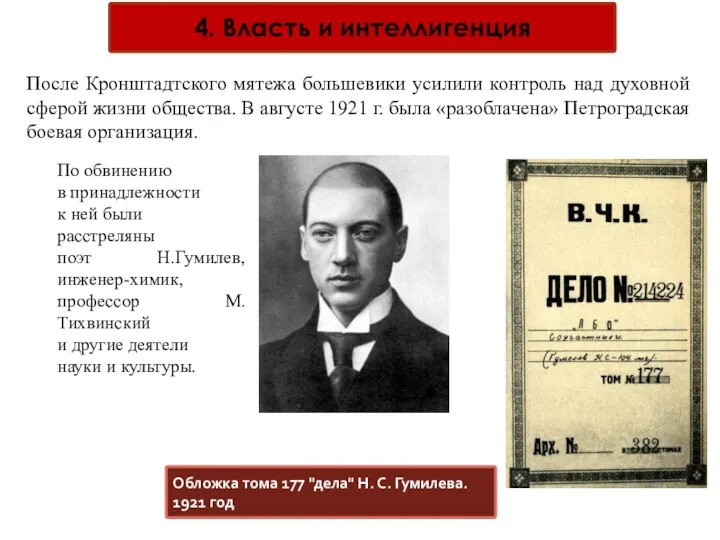

- 42. 4. Власть и интеллигенция После Кронштадтского мятежа большевики усилили контроль над духовной сферой жизни общества. В

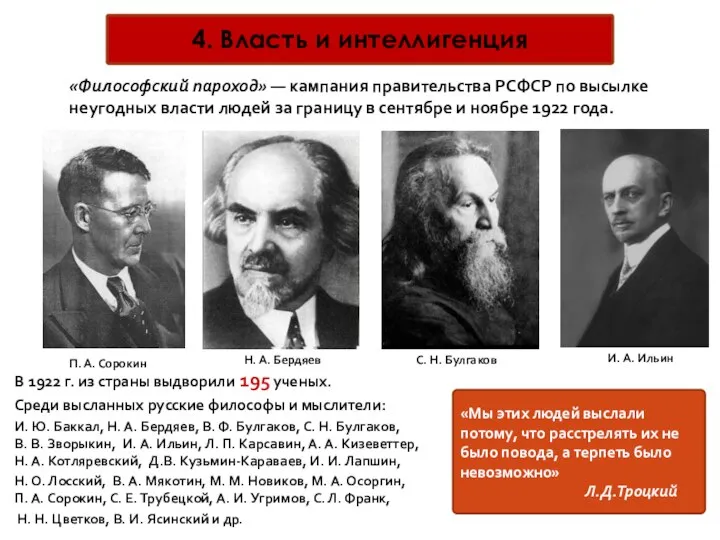

- 43. 4. Власть и интеллигенция «Философский пароход» — кампания правительства РСФСР по высылке неугодных власти людей за

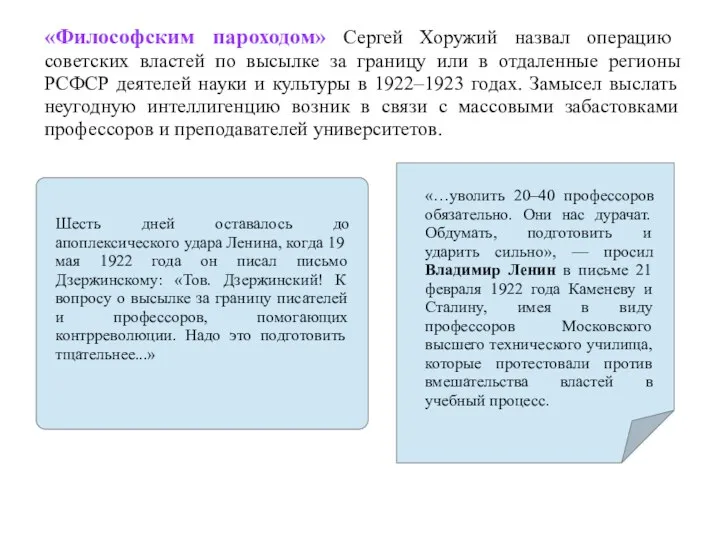

- 44. «Философским пароходом» Сергей Хоружий назвал операцию советских властей по высылке за границу или в отдаленные регионы

- 45. Срок высылки за границу или в определенные местности РСФСР «лиц, причастных к контрреволюционным выступлениям», не мог

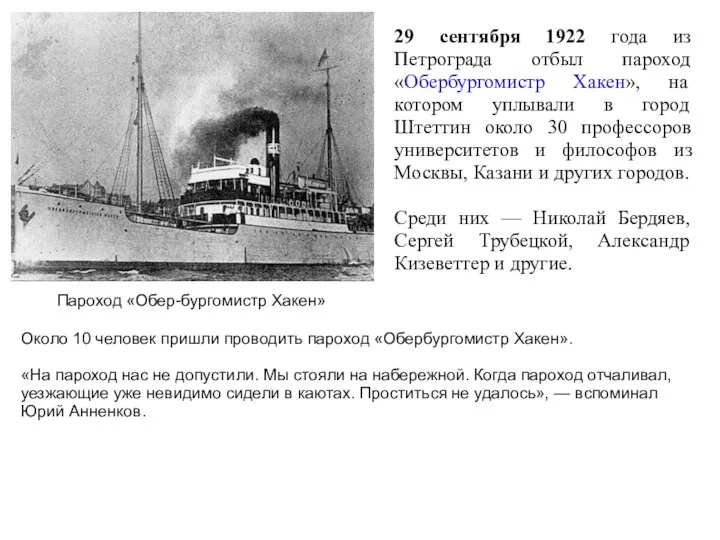

- 46. Пароход «Обер-бургомистр Хакен» 29 сентября 1922 года из Петрограда отбыл пароход «Обербургомистр Хакен», на котором уплывали

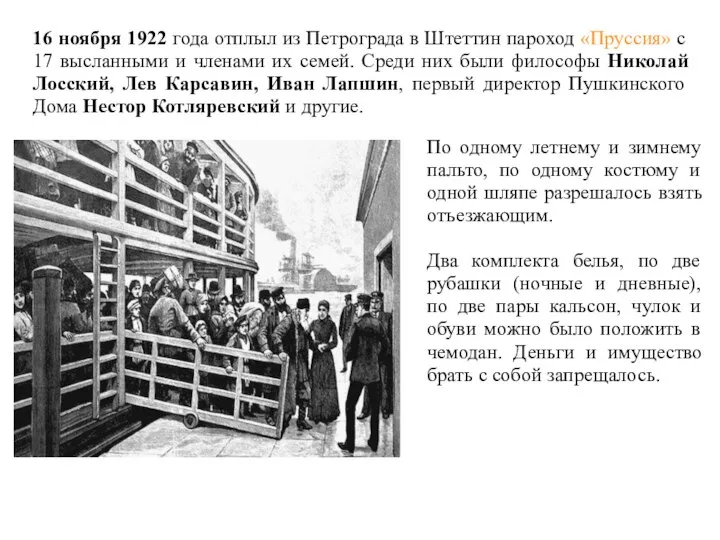

- 47. 16 ноября 1922 года отплыл из Петрограда в Штеттин пароход «Пруссия» с 17 высланными и членами

- 49. НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ О чем думал Несмотря на то, что в молодости Бердяев пережил серьезное увлечение марксизмом

- 50. ИВАН ИЛЬИН О чем думал В 1918 году была издана главная работа Ильина до высылки из

- 51. СЕМЕН ФРАНК О чем думал В молодости был убежденным марксистом, но позже перешел в стан христианского

- 52. 4. Власть и интеллигенция В эмиграции работали ученые с мировыми именами: микробиолог С.Н.Виноградский, геолог Н.И.Андрусов, почвовед

- 53. 4. Власть и интеллигенция В 1922 году был учрежден Главлит, осуществлявший цензуру за всей печатной продукцией.

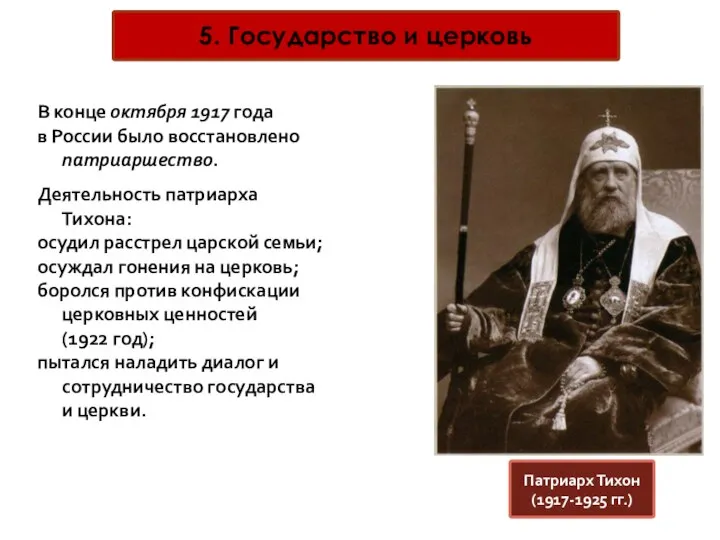

- 54. 5. Государство и церковь Патриарх Тихон (1917-1925 гг.) В конце октября 1917 года в России было

- 55. 5. Государство и церковь Фрагмент Декрета о свободе совести, церковных и религиозных обществах. 1918 год Причины

- 56. 5. Государство и церковь Карикатуры на церковь

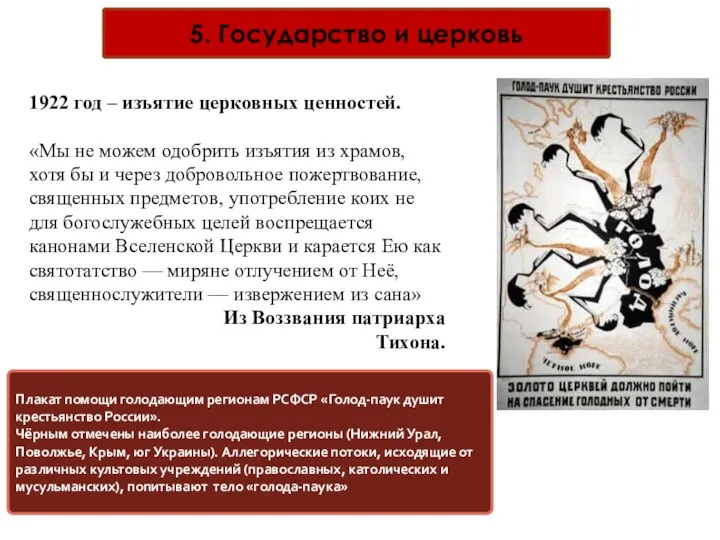

- 57. 5. Государство и церковь 1922 год – изъятие церковных ценностей. «Мы не можем одобрить изъятия из

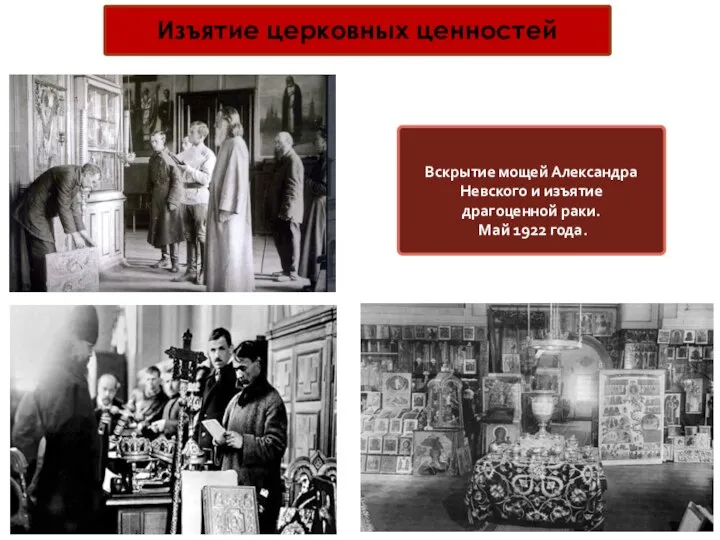

- 58. Изъятие церковных ценностей Вскрытие мощей Александра Невского и изъятие драгоценной раки. Май 1922 года.

- 60. Скачать презентацию

Презентация на тему Цивилизация в Междуречье

Презентация на тему Цивилизация в Междуречье  Достопримечательности Гродно

Достопримечательности Гродно Культура каменного века

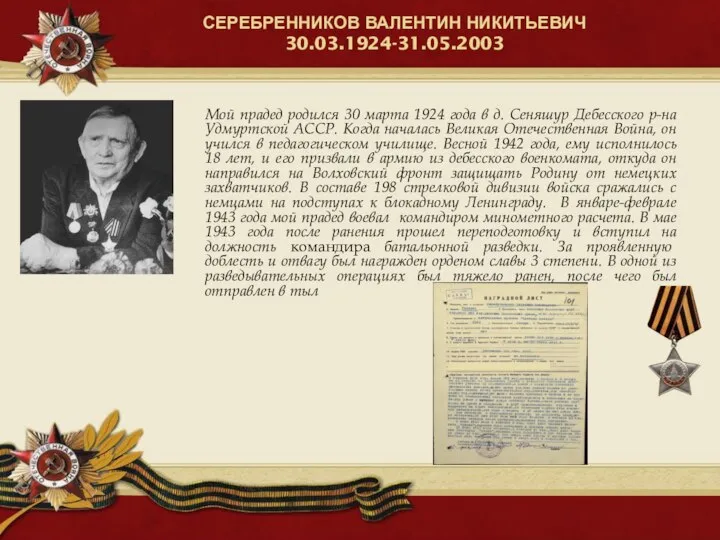

Культура каменного века Серебренников Валентин Никитьевич

Серебренников Валентин Никитьевич Офицеры Гитлера

Офицеры Гитлера Кадры советской электроэнергетики в период осуществления плана ГОЭЛРО. Обзор архивных источников

Кадры советской электроэнергетики в период осуществления плана ГОЭЛРО. Обзор архивных источников первая мировая

первая мировая 8 Марта - Международный женский день

8 Марта - Международный женский день Презентация на тему Международные отношения в 1930-е годы

Презентация на тему Международные отношения в 1930-е годы  Блокада Ленинграда 1941-1994

Блокада Ленинграда 1941-1994 История организации воинского учёта в России

История организации воинского учёта в России Презентация на тему "Начало Великой Отечественной Войны" - презентации по Истории

Презентация на тему "Начало Великой Отечественной Войны" - презентации по Истории  Цепные мосты (Остров)

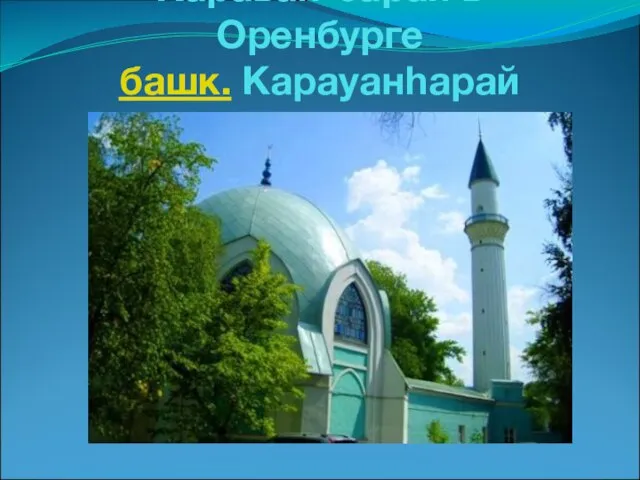

Цепные мосты (Остров) Караван-сарай в Оренбурге

Караван-сарай в Оренбурге Ночь Гая Фокса

Ночь Гая Фокса Героев помнит сторона родная

Героев помнит сторона родная Развитие гласности и демократии в СССР

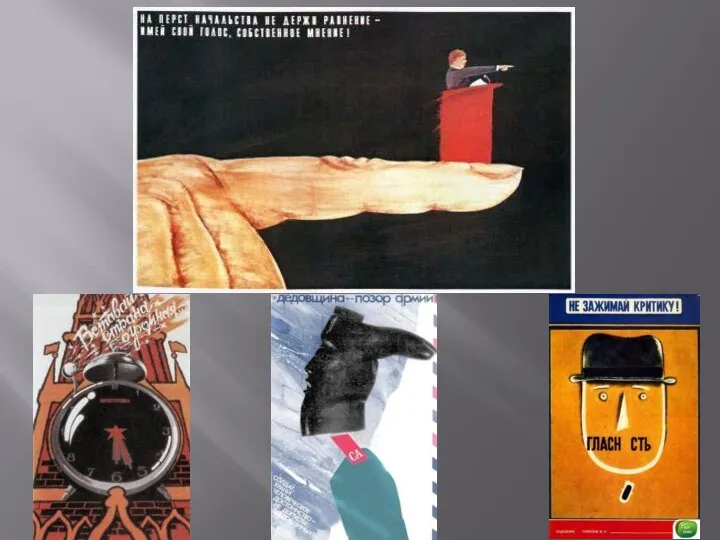

Развитие гласности и демократии в СССР Западники на территории России в 1830-1880 годах

Западники на территории России в 1830-1880 годах Тяжёлый труд крепостных крестьян в России

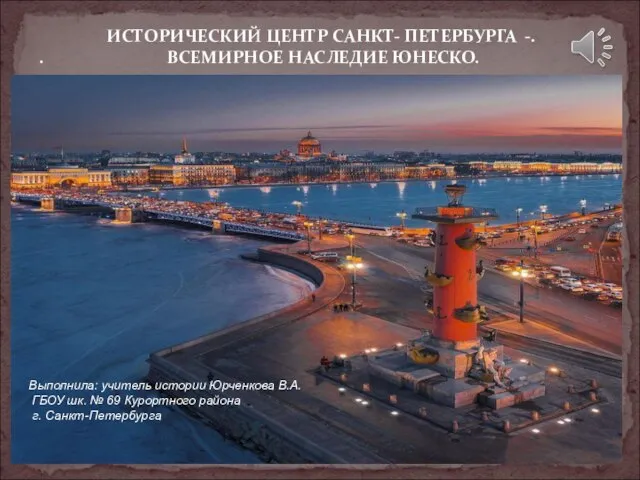

Тяжёлый труд крепостных крестьян в России Исторический центр Санкт-Петербурга - Всемирное наследие ЮНЕСКО

Исторический центр Санкт-Петербурга - Всемирное наследие ЮНЕСКО Азиатско- тихоокеанский театр военных действий Второй Мировой войны

Азиатско- тихоокеанский театр военных действий Второй Мировой войны Город-герой Севастополь

Город-герой Севастополь Архитектура архаического периода в Древней Греции

Архитектура архаического периода в Древней Греции Ахмад-Хаджи Кадыров - Герой нашего времени

Ахмад-Хаджи Кадыров - Герой нашего времени Памяти жертв ядерной бомбардировки 6 и 8 августа 1945 года в Хиросиме и Нагасаки

Памяти жертв ядерной бомбардировки 6 и 8 августа 1945 года в Хиросиме и Нагасаки Земляки -путешественники А ещё жизнь хороша тем, что можно путешествовать.

Земляки -путешественники А ещё жизнь хороша тем, что можно путешествовать. Республика Мальта .История острова

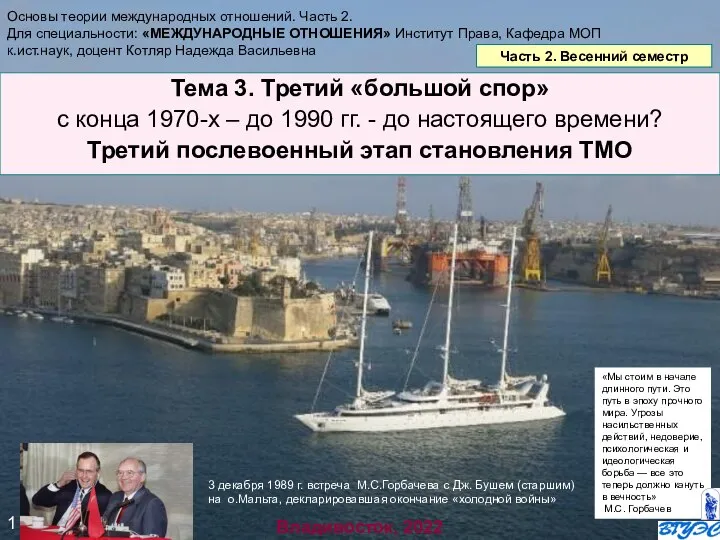

Республика Мальта .История острова История политической арены 80-х годов

История политической арены 80-х годов