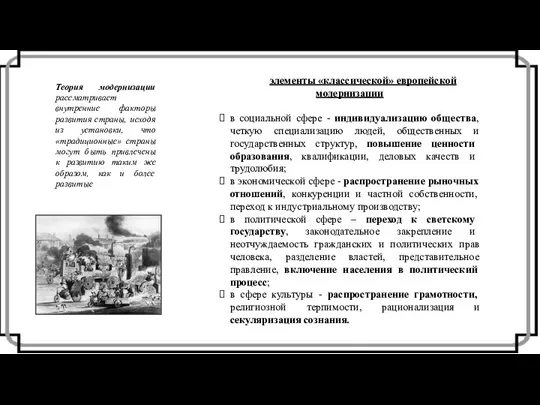

страны могут быть привлечены к развитию таким же образом, как и более развитые

элементы «классической» европейской модернизации

в социальной сфере - индивидуализацию общества, четкую специализацию людей, общественных и государственных структур, повышение ценности образования, квалификации, деловых качеств и трудолюбия;

в экономической сфере - распространение рыночных отношений, конкуренции и частной собственности, переход к индустриальному производству;

в политической сфере – переход к светскому государству, законодательное закрепление и неотчуждаемость гражданских и политических прав человека, разделение властей, представительное правление, включение населения в политический процесс;

в сфере культуры - распространение грамотности, религиозной терпимости, рационализация и секуляризация сознания.

К прорыву блокады Ленинграда. Дорога Жизни

К прорыву блокады Ленинграда. Дорога Жизни Мы помним, мы гордимся

Мы помним, мы гордимся Древняя аттическая комедия

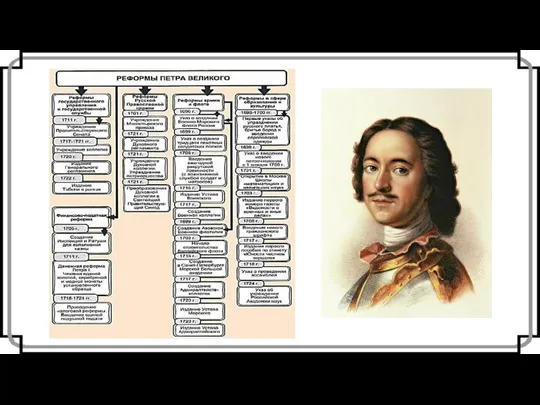

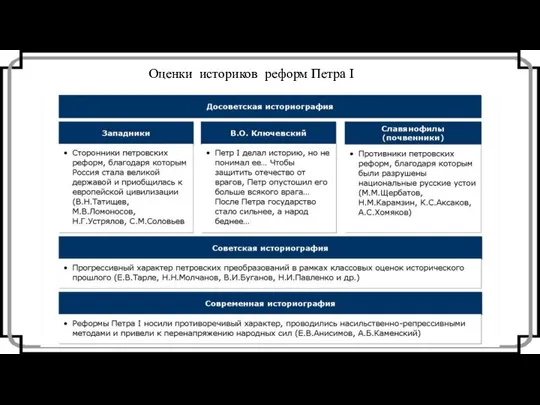

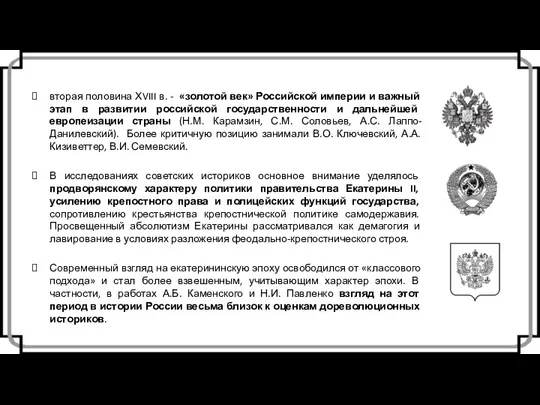

Древняя аттическая комедия Деятельность Петра I: итоги и уроки

Деятельность Петра I: итоги и уроки Засвоєння космосу - найбільше досягнення людства ХХ-ХХІ століть

Засвоєння космосу - найбільше досягнення людства ХХ-ХХІ століть 20180912_pervye_revolyutsii_novogo_vremeni_xvi_v

20180912_pervye_revolyutsii_novogo_vremeni_xvi_v Презентация на тему В рыцарском замке

Презентация на тему В рыцарском замке  День народного единства

День народного единства Русские философы

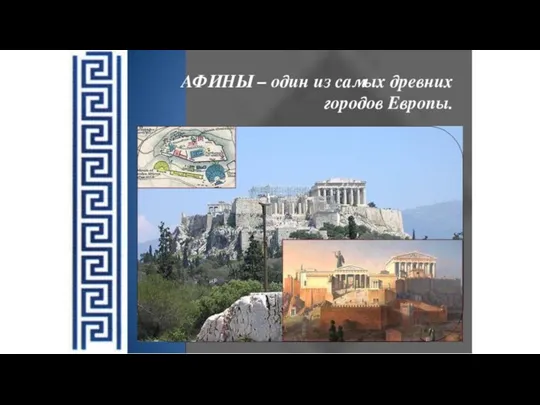

Русские философы Город Афины

Город Афины Город Кириллов - святая земля между двух озер

Город Кириллов - святая земля между двух озер США: империализм и вступление в мировую политику

США: империализм и вступление в мировую политику 9 мая. 1941-1945 гг

9 мая. 1941-1945 гг Геометрия гербов средневековья

Геометрия гербов средневековья Дети войны. Выставка

Дети войны. Выставка 75-летию победы в Великой Отечественной войне

75-летию победы в Великой Отечественной войне О чем рассказала записная книжка Конкурсная работа Выприцкой Ирины, ученицы 8 класса МОУООШ пос. Травково, МОУДОД ЦВР, учебная гр

О чем рассказала записная книжка Конкурсная работа Выприцкой Ирины, ученицы 8 класса МОУООШ пос. Травково, МОУДОД ЦВР, учебная гр Киев. 6 класс

Киев. 6 класс Герои Сталинградской битвы

Герои Сталинградской битвы Экскурсия в музеи Донецка

Экскурсия в музеи Донецка Объединение русских земель вокруг Москвы. Сохранение хороших отношений с Ордой

Объединение русских земель вокруг Москвы. Сохранение хороших отношений с Ордой Работа с картой. ВПР по истории, 7 класс, задания 4,5

Работа с картой. ВПР по истории, 7 класс, задания 4,5 Красноглинский район г. Самары

Красноглинский район г. Самары Презентация на тему Первые киевские князья. Обобщение

Презентация на тему Первые киевские князья. Обобщение  Презентация на тему Политическое развитие страны (7 класс)

Презентация на тему Политическое развитие страны (7 класс)  Никто не забыт, ничто не забыто. Подвиг разведчика-земляка

Никто не забыт, ничто не забыто. Подвиг разведчика-земляка Маленькие герои большой войны

Маленькие герои большой войны Как все начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья

Как все начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья