Содержание

- 2. Этнология и этнография формировались на протяжении столетий в ходе накопления и осмысления знаний об ойкумене. Период

- 3. Период обобщений - XVI-XVIII вв. Теоретическое осмысления накопленного в результате Великих географических открытий материала. - Создание

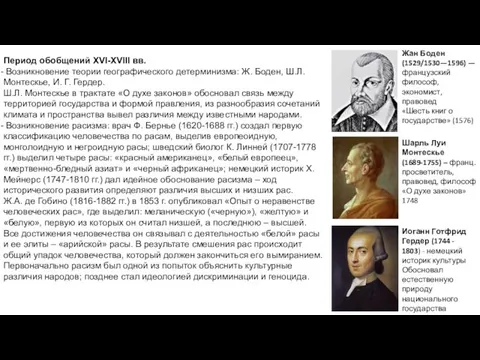

- 4. Период обобщений XVI-XVIII вв. Возникновение теории географического детерминизма: Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье, И. Г. Гердер. Ш.Л.

- 5. Период институализации этнологии. Рубеж XVIII-XIX вв. стал временем начала формирования национальных государств и идеологий национализма. В

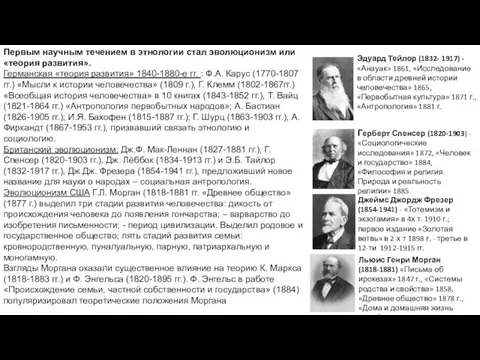

- 6. Первым научным течением в этнологии стал эволюционизм или «теория развития». Германская «теория развития» 1840-1880-е гг. :

- 7. Основные положения эволюционной теории и «теории развития» : - как естественные, так и общественные явления подвержены

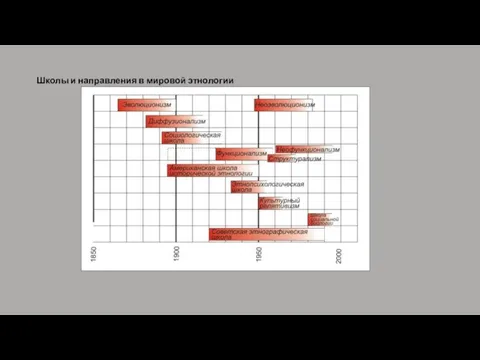

- 8. Школы и направления в мировой этнологии

- 9. ДИФФУЗИОНИЗМ ( от лат. диффузио- разливание). В этнологии этот физ. термин стал обозначать распространение культурных явлений

- 10. Общественные науки ХХ в. Эмиль Дюркгейм (1858-1917) основатель французской социологической школы и структурно-функционального анализа, один из

- 11. Положения социологии, повлиявшие на развитие этнологии: - общество/социум в единстве социальной динамики (история) и социальной статики

- 12. школы этнологии ХХ в. функционально-системный подход Социальная антропология Марсель Мосс, Люсьен Леви-Брюль Функционализм: Рихард Туринвальд, Бронислав

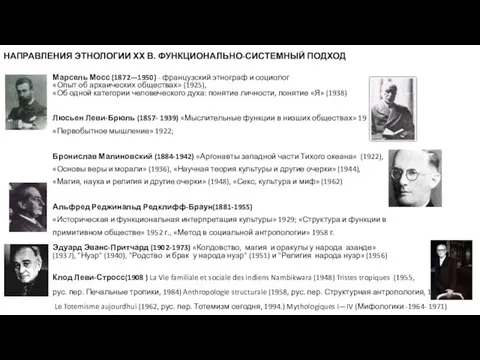

- 13. НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНОЛОГИИ ХХ В. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД Марсель Мосс (1872—1950) - французский этнограф и социолог «Опыт об

- 14. АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОЛОГИИ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Франц Боас (1858- 1942) - этнология должна системно изучать каждый

- 16. Скачать презентацию

Слайд 2Этнология и этнография формировались на протяжении столетий в ходе накопления и осмысления

Этнология и этнография формировались на протяжении столетий в ходе накопления и осмысления

Период становления науки характеризуют последовательно возникавшие подходы в описании народов мира:

- мифологизация образов других народов в эпоху архаики;

- библейский миф о сотворении и расселении человечества;

- рационализация описаний народов ойкумены в эпоху античности (цивилизационный принцип, принцип цикличности в развитии культуры, принцип природной обусловленности культуры);

- расширение этнографического кругозора и опыта политико-экономических и культурных взаимодействий в эпоху средневековья (появление космографий – обзоров человечества и итинерариев - описаний путешествий;

- развитие концепций периодизации культуры)

формирование всемирной этнографической карты в эпоху великих географических открытий; - превращение мира в целостную систему вслед за экономическим и геополитическим колониальным разделом.

Слайд 3Период обобщений - XVI-XVIII вв.

Теоретическое осмысления накопленного в результате Великих географических открытий

Период обобщений - XVI-XVIII вв.

Теоретическое осмысления накопленного в результате Великих географических открытий

- Создание универсальной схемы исторического процесса:

Л. Бруни (1370/4-1444 гг.), Ф. Бьондо (1392-1463 гг.) и Н. Макиавелли (1469-1527 гг., Д. Вико (1668-1744 гг.) - современную им эпоху назвали Новым временем; период с VIII в. до н.э. до V в. н.э. (от основания Рима до падения Римской империи) - древностью или античностью; промежуточный период - Средние века. Критерием стало развитие культуры.

Понятия «дикость» и «варварство» применительно к ранним стадиям развития человечества начали использовать еще в XVI в. Шотландский философ А. Фергюсон (1723-1816 гг.) в работе «Опыт истории гражданского общества» сформулировал концепцию деления человеческой истории на варварство и цивилизацию (появление классов и государства)

Эпоха Просвещения XVII—XVIII вв.

Просвещение является продолжением гуманизма XIV—XV вв., идей протестантизма и рационализма, от которых оно унаследовало принципы политической свободы и свободы совести.

Принципы гуманизма утверждали Вольтер (1694-1778 гг.), Д. Дидро (1713-1784 гг.), Ж. Ж. Руссо (1712-1778) и А. Н. Кондорсе (1743-1794 гг.).

- В XVIII в. возникла теория происхождения государства на основании «общественного договора. С опорой (в том числе) на сведения о народах Нового Света были созданы социально-политические утопии, теории «золотого века» и «благородного дикаря».

Слайд 4Период обобщений XVI-XVIII вв.

Возникновение теории географического детерминизма: Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье,

Возникновение теории географического детерминизма: Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье,

Ш.Л. Монтескье в трактате «О духе законов» обосновал связь между территорией государства и формой правления, из разнообразия сочетаний климата и пространства вывел различия между известными народами.

Возникновение расизма: врач Ф. Бернье (1620-1688 гг.) создал первую классификацию человечества по расам, выделив европеоидную, монголоидную и негроидную расы; шведский биолог К. Линней (1707-1778 гг.) выделил четыре расы: «красный американец», «белый европеец», «мертвенно-бледный азиат» и «черный африканец»; немецкий историк Х. Мейнерс (1747-1810 гг.) дал идейное обоснование расизма – ход исторического развития определяют различия высших и низших рас.

Ж.А. де Гобино (1816-1882 гг.) в 1853 г. опубликовал «Опыт о неравенстве человеческих рас», где выделил: меланическую («черную»), «желтую» и «белую», первую из которых он считал низшей, а последнюю – высшей. Все достижения человечества он связывал с деятельностью «белой» расы и ее элиты – «арийской» расы. В результате смешения рас происходит общий упадок человечества, который должен закончиться его вымиранием.

Первоначально расизм был одной из попыток объяснить культурные различия народов; позднее стал идеологией дискриминации и геноцида.

Шарль Луи Монтескье (1689-1755) – франц. просветитель, правовед, философ

«О духе законов» 1748

Иоганн Готфрид Гердер (1744 - 1803) - немецкий историк культуры

Обосновал естественную природу национального государства

Жан Боден (1529/1530—1596) — французский философ, экономист, правовед

«Шесть книг о государстве» (1576)

Слайд 5Период институализации этнологии.

Рубеж XVIII-XIX вв. стал временем начала формирования национальных государств

Период институализации этнологии.

Рубеж XVIII-XIX вв. стал временем начала формирования национальных государств

Этнологии выделена в научную дисциплину в 1830-е гг.,

В 1839 г. было основано первое научное этнографическое объединение – «Парижское общество этнологии». Подобные общества возникли: - в 1842 г. в США «Американское этнологическое общество»;

в 1843 г. в Великобритании «Этнологическое общество»;

в 1845-1849 г. этнографический отдел Русского императорского географического общества; - в 1869 г. в Германии «Общество антропологии, этнологии и доистории» и т.д.

Институализация науки о народах мира совпала с отменой работорговли и рабства. В 1807 г. в США была запрещена работорговля. В 1833-1834 гг. рабство было запрещено в колониях Британии; в в 1848 г. – во всех колониях Франции и Дании; в 1865 г. на всей территории США.

В 1861 г. крепостное право отменено в России.

Жан-Жак Ампер (1800—1864) — французский филолог, член Французской академии. Выделил этнологию из наук о человеке.

Слайд 6Первым научным течением в этнологии стал эволюционизм или «теория развития».

Германская «теория развития»

Первым научным течением в этнологии стал эволюционизм или «теория развития».

Германская «теория развития»

Британский эволюционизм: Дж.Ф. Мак-Леннан (1827-1881 гг.), Г. Спенсер (1820-1903 гг.), Дж. Лёббок (1834-1913 гг.) и Э.Б. Тайлор (1832-1917 гг.), Дж.Дж. Фрезера (1854-1941 гг.), предложивший новое название для науки о народах – социальная антропология.

Эволюционизм США Г.Л. Морган (1818-1881 гг. «Древнее общество» (1877 г.) выделил три стадии развития человечества: дикость от происхождения человека до появления гончарства; – варварство до изобретения письменности; - период цивилизации. Выделил родовое и государственное общество; пять стадий развития семьи: кровнородственную, пуналуальную, парную, патриархальную и моногамную.

Взгляды Моргана оказали существенное влияние на теорию К. Маркса (1818-1883 гг.) и Ф. Энгельса (1820-1895 гг.). Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) популяризировал теоретические положения Моргана

Эдуард Тейлор (1832- 1917) - «Анауак» 1861, «Исследование в области древней истории человечества» 1865,

«Первобытная культура» 1871 г., «Антропология» 1881 г.

Герберт Спенсер (1820-1903) - «Социологические исследования» 1872, «Человек и государство» 1884, «Философия и религия. Природа и реальность религии» 1885

Джеймс Джордж Фрезер (1854-1941) - «Тотемизм и экзогамия» в 4х т. 1910 г.; первое издание «Золотая ветвь» в 2-х т 1898 г. - третье в 12-ти 1912-1915 гг.

Льюис Генри Морган (1818-1881) «Письма об ирокезах» 1847 г., «Системы родства и свойства» 1858, «Древнее общество» 1878 г., «Дома и домашняя жизнь индейцев» 1881 г.

Слайд 7Основные положения эволюционной теории и «теории развития» :

- как естественные, так и

- как естественные, так и

- законы развития человечества универсальны и познаваемы;

- схожесть культур объясняется тем, что все люди изначально равны, мыслят и действуют по одним правилам и в сходных ситуациях принимают одинаковые решения;

- развитие любого элемента культуры предопределено, его поздние формы в зачаточном состоянии представлены в каждой культуре, изучая их можно реконструировать прошлое человечества;

- в ходе развития общество проходит путь от зарождения – первоначально примитивного или упрощенного состояния к более сложному, дифференцированному, в нем происходит рост рационального, упорядоченного, устраняется хаос, стихийность, предрассудки и конфликты;

развитие происходит эволюционным путем от простого к сложному по схеме линейного прогресса, по стадиям единым для всех культур;

стадии эволюции выстраиваются в шкалу от дикости и варварства до высшей ступени цивилизации: от обезьяны к человеку, от архаичного общества к современному; высшей точкой развития человечества является современное общество Запада;

- источником эволюции являются безличные силы, которые сами по себе не меняются и действуют постоянно.

Слайд 8Школы и направления в мировой этнологии

Школы и направления в мировой этнологии

Слайд 9ДИФФУЗИОНИЗМ ( от лат. диффузио- разливание).

В этнологии этот физ. термин стал обозначать

ДИФФУЗИОНИЗМ ( от лат. диффузио- разливание).

В этнологии этот физ. термин стал обозначать

распространение культурных явлений через контакты:

торговлю, войны, миграции.

Англия

– геополитическая школа (гипердиффузионизм)

Г. Э. Смит, У. Риверс –

«История меланизийского общества» 1914 г.

Скандинавия

- историко-географическая школа

Э. Норденшельд – «Сравнительные этнографич. исследования» 1919 г.,

США

– школа культурных ареалов

Э. Сепир, К. Уислер – «Американский индеец» 1917 г.

Германия

– культурно-историческая школа

Ф. Гребнер «Метод этнологии» 1905 г.,

В. Шмидт «Происхождение идеи бога» с 1912 г.

В. Копперс «Настольная книга по методам

культурно-исторической этнологии» 1937г.,

- антропогеографическая школа

Л. Фробениус- «Происхождение африканских культур» 1898 г.

Основные положения:

- происхождение культурных элементов имеет цивилизационную/географическую привязку; возникая единожды в строго определенных условиях они начинают постепенный транш из центров зарождения;

- утверждается принцип пространственно-временной диффузии отдельных элементов культуры;

новации/заимствования – рассматриваются как один из основных механизмов исторического прогресса;

механизмы имманентного/внутреннего развития нивелируются;

- утверждается концепция эксклюзивного характера культурных новаций;

- каждая культура рассматривается с точки зрения преобладания в ней самобытных или заимствованных элементов;

- методом исследования становиться изучение культурных кругов или ареалов элементов культуры;

совмещение ареального и стадиального подходов позволяет создать всемирно-историческую схему становления глобальной культуры как процесса переноса ценностей из цивилизационных центров на периферию.

Слайд 10Общественные науки ХХ в.

Эмиль Дюркгейм (1858-1917) основатель французской социологической школы и структурно-функционального

Общественные науки ХХ в.

Эмиль Дюркгейм (1858-1917) основатель французской социологической школы и структурно-функционального

«Правила социологического метода» (1895), «Самоубийство» (1897), «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) - Теория социальной солидарности. Теория коллективного сознания

Макс Вебер (1864 -1920) — немецкий социолог, историк и экономист. Один из основателей Немецкого социологического общества (1909).

«Протестантская этика и дух капитализма» 1905 г., «Экономическая этика мировых религий», 1916–1917 г..

- Теория понимающей социологии. Учением об идеальном типе. Взаимосвязь идеологии/религии и культуры/экономики

Зигмунд Фрейд (1856 -1939) — австрийский невролог, основатель психоаналитической школы

«Толковние сновидений» 1900 г., «Тотем и Табу» 1913 г.

- Теория невроза, который определяют взаимоотношения бессознательных и сознательных процессов. Теория либидо. Концепция тотемизма сквозь призму «Эдипового комплекса»

Карл Густав Юнг (1875-1961) швейцарский психиатр, основоположник аналитической психологии.

«Архетип и символ», «Человек и его символы», «Психология и религия», «О психологии восточных религий и философий»

- Теория "Коллективного бессознательного" - родовой памяти человечеств. Понятие архетипа

Основные концепции:

- в каждом обществе существует комплекс коллективных представлений, которые обеспечивают его устойчивость

- функция культуры состоит в том, чтобы солидаризировать общество, сближать людей

- в каждом обществе существуют свои ценности, включая мораль – они динамичны и изменчивы

- переход от одного общества к другому представляет большую проблему и осуществляется рывками.

Слайд 11Положения социологии, повлиявшие на развитие этнологии:

- общество/социум в единстве социальной динамики

- общество/социум в единстве социальной динамики

- типизация социальных процессов и институтов стала одним из способов их описания (учение об «идеальном типе»);

- появилось понятие «социальной солидарности» - функция культуры состоит в том, чтобы солидаризировать общество, объединять людей;

сложились представления о том, что в каждом обществе существует комплекс коллективных представлений, которые обеспечивают его устойчивость;

коллективные представления имеют иерархичный характер - в них выделяются базовые архетипы;

в каждом обществе существуют свои ценности, включая мораль – они динамичны и изменчивы;

- переход от одного общества к другому представляет большую проблему и осуществляется рывками.

Слайд 12школы этнологии ХХ в. функционально-системный подход

Социальная антропология

Марсель Мосс, Люсьен Леви-Брюль

школы этнологии ХХ в. функционально-системный подход

Социальная антропология

Марсель Мосс, Люсьен Леви-Брюль

Функционализм:

Рихард Туринвальд, Бронислав Малиновский

Альфред Радклифф-Браун

Структурная антропология:

Эдуард Эванс-Притчард

Клод Леви-Стросс

Фердинанд де Соссюр

Мэри Дуглас

Манчестерская школа неофункционализма:

Макс Глюкман

Социальный структурализм: Родней Нидхем

Американская школа исторической

этнологии:

Франц Боас, Альфред Кребер

Этнопсихологическая школа:

Абрам Кардинер, Рут Бенедикт

Маргарет Мид

Основные положения:

культуры уникальны и несопоставимы

каждая представляет собой замкнутое целостное образование (организм или техническое устройство), все части которого связаны между собой определенными функциями

функции универсальны и позволяют реализовать основные потребности человека – базовые, производные (регулирование) и интегративные (общественная гармония)

культура описывается как инструментальный механизм с помощью которого человек решает проблемы адаптации к окружающей среде в ходе удовлетворения своих потребностей

ключевая роль в культуре принадлежит обычаям, ритуалам, морали, которые являются регуляторами поведения; выполняя эту функцию они становятся культурными механизмами удовлетворения жизненно важных потребностей.

задача этнологии состоит в изучении функций культурных явлений, их взаимосвязи и взаимообусловленности в рамках каждой отдельной культуры

этнология должна системно изучать каждый народ в отдельности

взаимодействие культур разных народов создает культурную общность в определенных географических зонах, где и следует искать диффузию отдельных элементов

Слайд 13НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНОЛОГИИ ХХ В. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Марсель Мосс (1872—1950) - французский этнограф и

НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНОЛОГИИ ХХ В. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Марсель Мосс (1872—1950) - французский этнограф и

«Опыт об архаических обществах» (1925),

«Об одной категории человеческого духа: понятие личности, понятие «Я» (1938)

Люсьен Леви-Брюль (1857- 1939) «Мыслительные функции в низших обществах» 1910;

«Первобытное мышление» 1922;

Бронислав Малиновский (1884-1942) «Аргонавты западной части Тихого океана» (1922),

«Основы веры и морали» (1936), «Научная теория культуры и другие очерки» (1944),

«Магия, наука и религия и другие очерки» (1948), «Секс, культура и миф» (1962)

Альфред Реджинальд Редклифф-Браун(1881-1955)

«Историческая и функциональная интерпретация культуры» 1929; «Структура и функции в

примитивном обществе» 1952 г., «Метод в социальной антропологии» 1958 г.

Эдуард Эванс-Притчард (1902-1973) «Колдовство, магия и оракулы у народа азанде»

(1937), "Нуэр" (1940), "Родство и брак у народа нуэр" (1951) и "Религия народа нуэр» (1956)

Клод Леви-Стросс(1908 ) La Vie familiale et sociale des indiens Nambikwara (1948) Tristes tropiques (1955,

рус. пер. Печальные тропики, 1984) Anthropologie structurale (1958, рус. пер. Структурная антропология, 1983)

Le Totemisme aujourdhui (1962, рус. пер. Тотемизм сегодня, 1994.) Mythologiques I—IV (Мифологики -1964- 1971)

Слайд 14АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОЛОГИИ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Франц Боас (1858- 1942) - этнология должна

АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОЛОГИИ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Франц Боас (1858- 1942) - этнология должна

взаимодействие культур разных народов создает культурную общность

в определенных географических зонах,

где и следует искать диффузию отдельных элементов;

- внешне сходные явления в культурах не являются результатами сходных процессов;

социальные идеалы и нормы различных культур не сопоставимы.

The Mind of Primitive Man (1911) Primitive Art (1927) Race, Language, and

Culture (1940)

Альфред Луис Крёбер, (1876-1960)

Indian Myths of South Central California (1907)

Handbook of the Indians of California (1925) Anthropology (1923, 1948)

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Основы изучения психологии народов были заложены М. Лацарусом (1824-1903 гг.), Х. Штейнталем (1823-1899 гг.),

В. Вундтом (1832-1920 гг.), российским философом Г. Шпетом (1879 -1937 гг. – «Введение в этническую психологию», 1927).

Абрам Кардинер (1892-1981) "Индивид и его общество" (1939),

"Психологические границы общества" (1945)

Рут Бенедикт(1887-1948)

«Модели культуры» 1943, «Психологические типы культур Юго-Запада» 1928,

«Конфигурация культур в Северной Америке»1932; «Хризантема и меч» 1946

Маргарет Мид ( 1901 – 1978) «Coming of Age in Samoa» (1928); «The Changing Culture of an Indian Tribe» (1932);

«Mind Self and Society: From the Stundpoint of Social Behaviorist» (1934); «Sex and Temperament in Three Primitive Societies» (1935);

«The School in American Culture» (1951); «Anthropology: A Human Science» (1964);

«Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap» (1970)

Внешняя политика Николая Первого

Внешняя политика Николая Первого Изобретения Ивана Кулибина

Изобретения Ивана Кулибина Культура первобытного человека

Культура первобытного человека День Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата Военно-морской флот Петра I

Военно-морской флот Петра I Система НПА регулирующих правоотношениям по организационно техническому обеспечению судов

Система НПА регулирующих правоотношениям по организационно техническому обеспечению судов Виртуальная выставка-память И долгий путь в четыре года

Виртуальная выставка-память И долгий путь в четыре года Дети - Герои Великой Отечественной войны

Дети - Герои Великой Отечественной войны Версальско-Вашингтонская система после Первой мировой войны

Версальско-Вашингтонская система после Первой мировой войны Презентация на тему Александр Невский

Презентация на тему Александр Невский  Жаханша Досмухамедов

Жаханша Досмухамедов Распад колониальной системы

Распад колониальной системы Этапы формирования государственности.

Этапы формирования государственности. Государство в Европе и США нового времени. Тема 5

Государство в Европе и США нового времени. Тема 5 Этапы становления парламентаризма в России

Этапы становления парламентаризма в России Презентация на тему "Народ коми прошёл длинный и сложный путь исторического развития" - презентации по Истории

Презентация на тему "Народ коми прошёл длинный и сложный путь исторического развития" - презентации по Истории  Кто такие Стрельцы?

Кто такие Стрельцы? Искусство Древней Руси XIV-XV веков

Искусство Древней Руси XIV-XV веков Презентация на тему Разведчик Николай Иванович Кузнецов

Презентация на тему Разведчик Николай Иванович Кузнецов  Восстание Спартака

Восстание Спартака Презентация на тему Павел I

Презентация на тему Павел I  Я Мотовилихинец. 280-летию поселения Мотовилиха

Я Мотовилихинец. 280-летию поселения Мотовилиха Герои СССР в Великой Отечественной войне из Удмуртии

Герои СССР в Великой Отечественной войне из Удмуртии Дети – жертвы Холокоста

Дети – жертвы Холокоста Презентация на тему Пролетарская культура

Презентация на тему Пролетарская культура  Дом Васнёва, бывший ДИНО (Донецкий институт народного образования)

Дом Васнёва, бывший ДИНО (Донецкий институт народного образования) Укрепление конституционно й монархии в кон. XVII – XVIII вв

Укрепление конституционно й монархии в кон. XVII – XVIII вв Падение Западной Римской империи. 5 класс

Падение Западной Римской империи. 5 класс