Содержание

- 2. Большие церкви Киевской Руси построенные после принятия Христианства в 988 году, были первыми примерами монументальной архитектуры

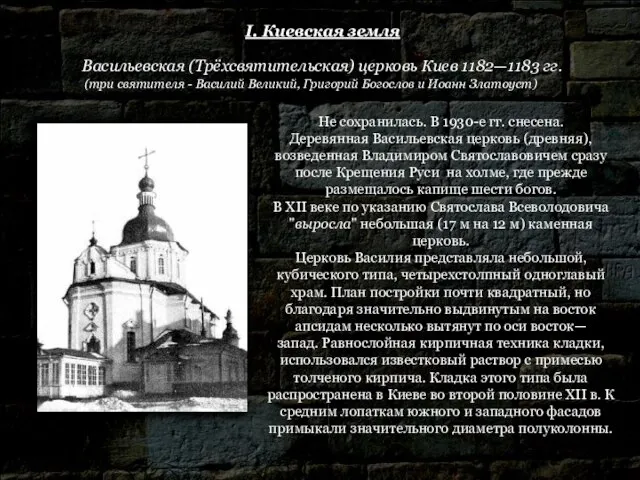

- 3. Васильевская (Трёхсвятительская) церковь Киев 1182—1183 гг. Не сохранилась. В 1930-е гг. снесена. Деревянная Васильевская церковь (древняя),

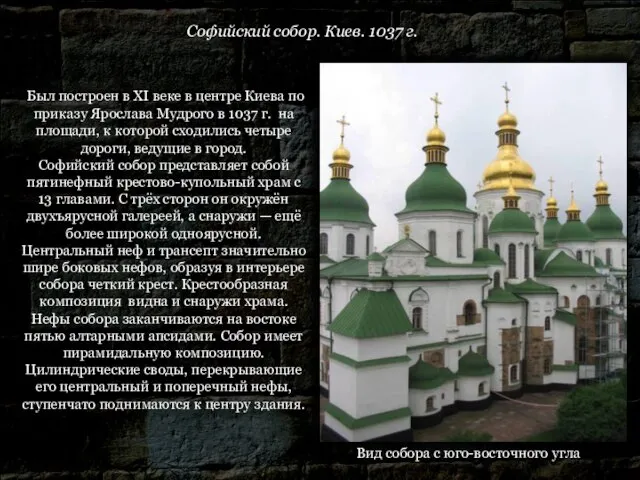

- 4. Был построен в XI веке в центре Киева по приказу Ярослава Мудрого в 1037 г. на

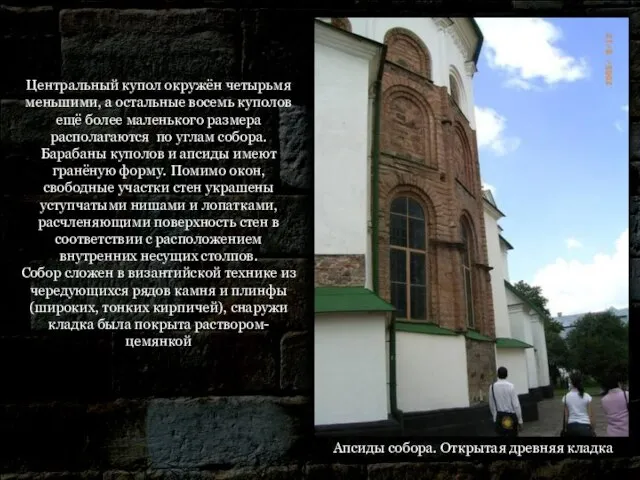

- 5. Центральный купол окружён четырьмя меньшими, а остальные восемь куполов ещё более маленького размера располагаются по углам

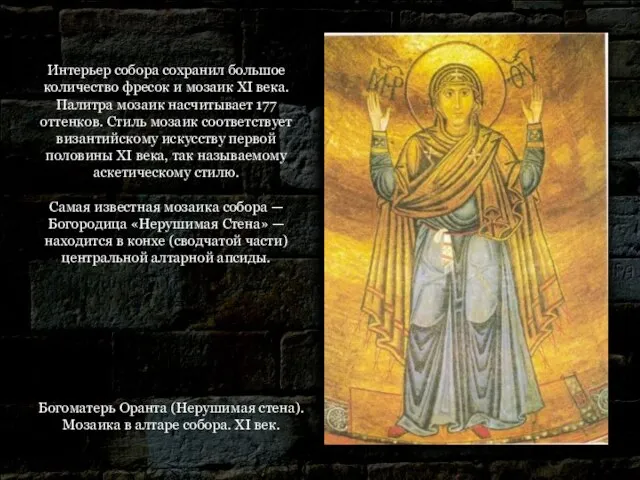

- 6. Богоматерь Оранта (Нерушимая стена). Мозаика в алтаре собора. XI век. Интерьер собора сохранил большое количество фресок

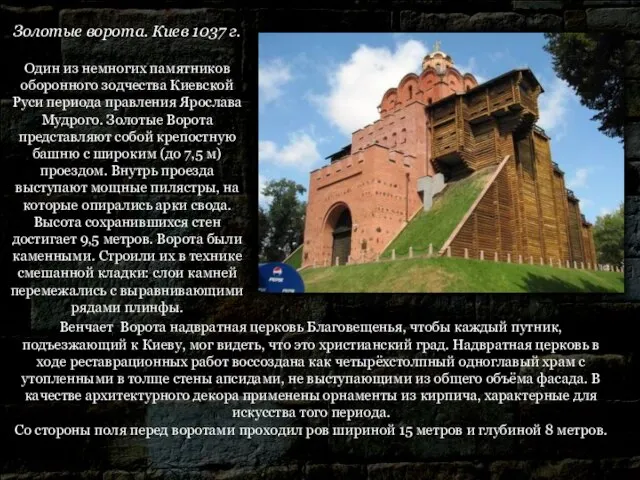

- 7. Золотые ворота. Киев 1037 г. Один из немногих памятников оборонного зодчества Киевской Руси периода правления Ярослава

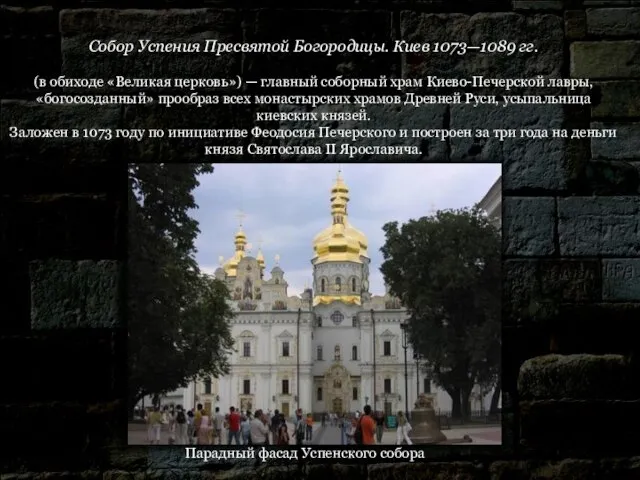

- 8. Собор Успения Пресвятой Богородицы. Киев 1073—1089 гг. (в обиходе «Великая церковь») — главный соборный храм Киево-Печерской

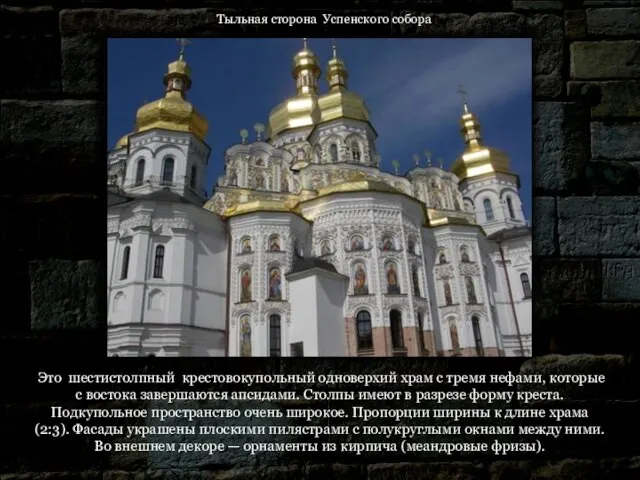

- 9. Это шестистолпный крестовокупольный одноверхий храм с тремя нефами, которые с востока завершаются апсидами. Столпы имеют в

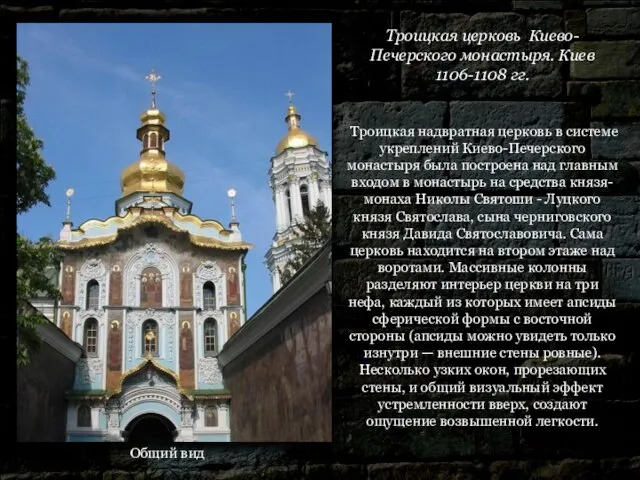

- 10. Троицкая церковь Киево-Печерского монастыря. Киев 1106-1108 гг. Троицкая надвратная церковь в системе укреплений Киево-Печерского монастыря была

- 11. Западный фасад

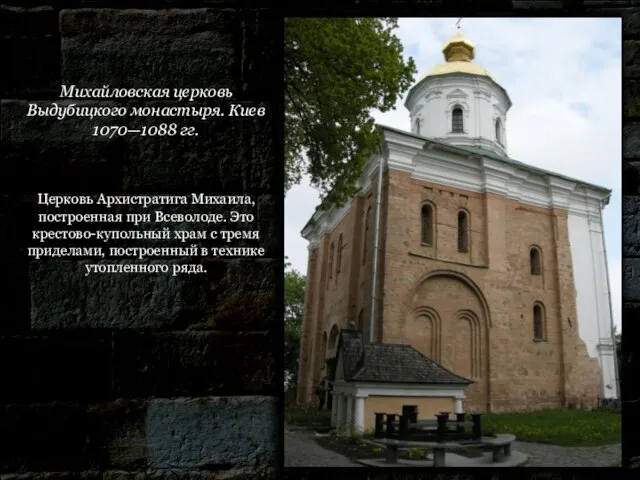

- 12. Михайловская церковь Выдубицкого монастыря. Киев 1070—1088 гг. Церковь Архистратига Михаила, построенная при Всеволоде. Это крестово-купольный храм

- 13. Собор Архангела Михаила Михайловского Златоверхого монастыря. Киев 1108—1113 гг. Михайловский Златоверхий собор В 1108 г. в

- 14. Михайловский Златоверхий собор С трех сторон собор окружают пристройки, а стены укреплены контрфорсами. Фасады храма украшены

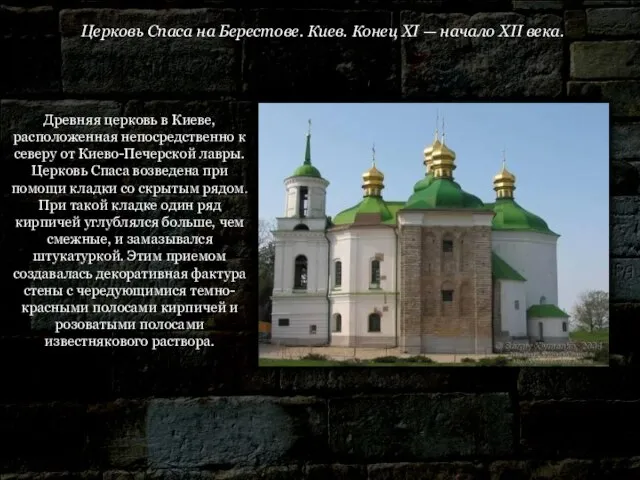

- 15. Древняя церковь в Киеве, расположенная непосредственно к северу от Киево-Печерской лавры. Церковь Спаса возведена при помощи

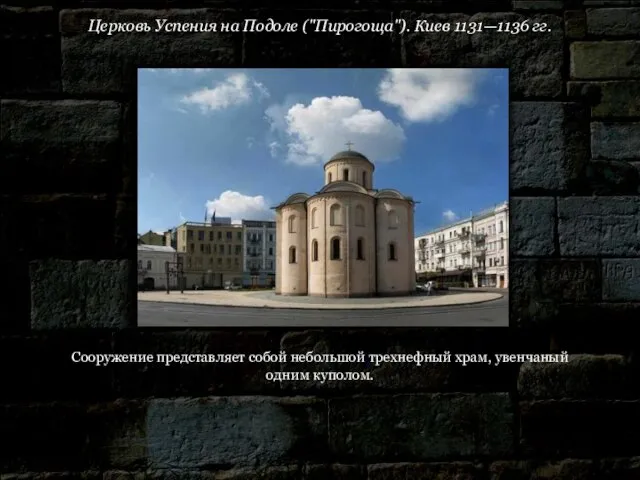

- 16. Церковь Успения на Подоле ("Пирогоща"). Киев 1131—1136 гг. Сооружение представляет собой небольшой трехнефный храм, увенчаный одним

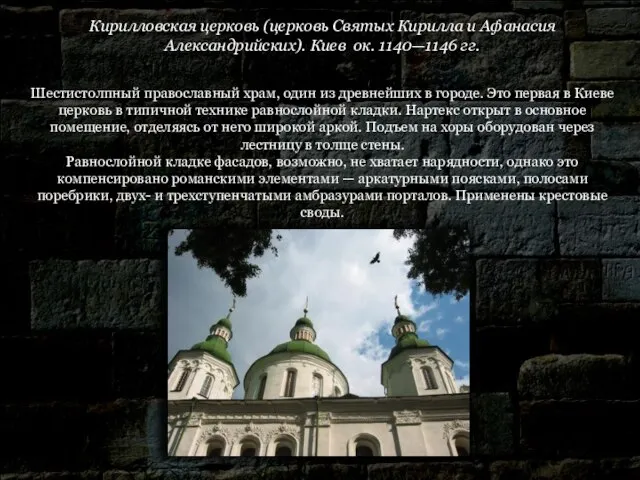

- 17. Кирилловская церковь (церковь Святых Кирилла и Афанасия Александрийских). Киев ок. 1140—1146 гг. Шестистолпный православный храм, один

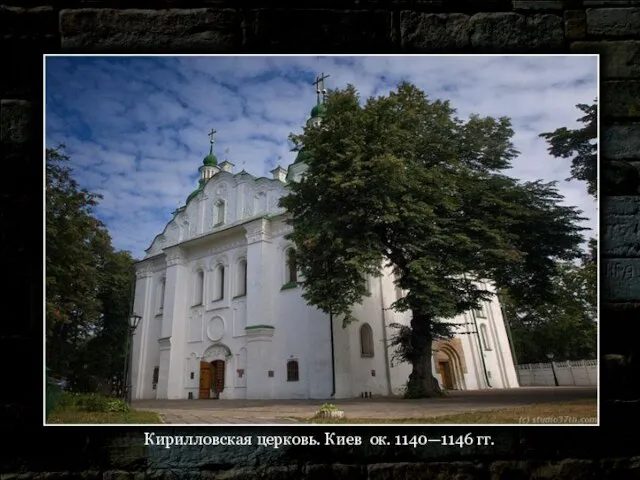

- 18. Кирилловская церковь. Киев ок. 1140—1146 гг.

- 19. Стены Кирилловской церкви покрыты живописью - фресками XII века

- 20. Основание памятника отмечено в летописи под 1144 г. Называлась она тогда церковью святого Георгия. Сохранилась почти

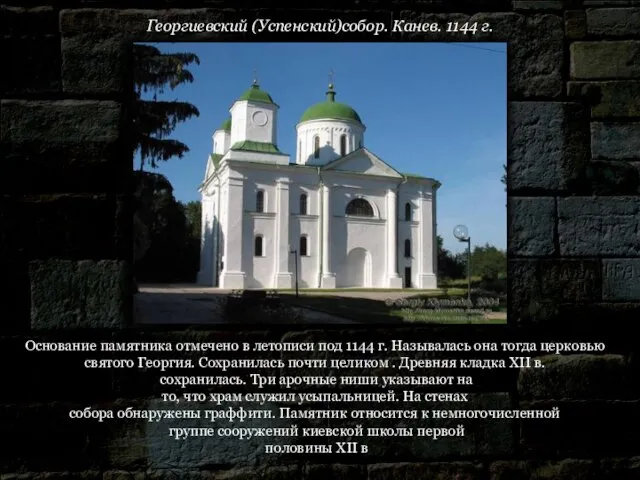

- 21. Церковь Василия Овруч ок. 1190 г. Сохранилась церковь Василия (конец XII века, приписывается зодчему Петру Милонегу).

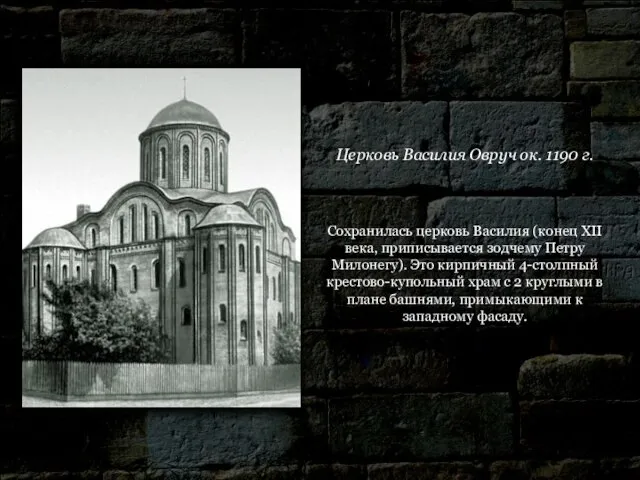

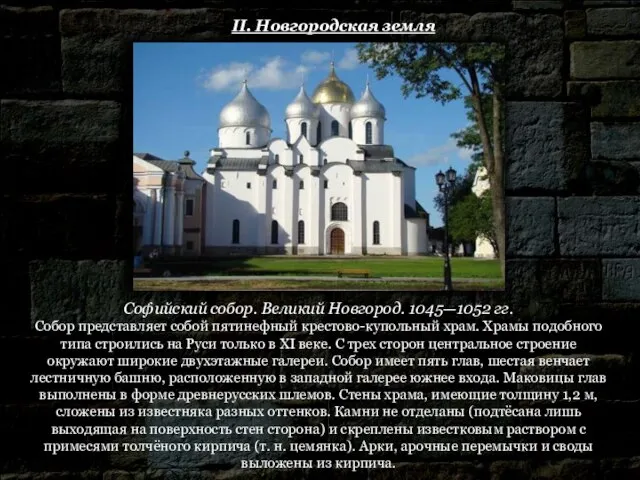

- 22. II. Новгородская земля Софийский собор. Великий Новгород. 1045—1052 гг. Собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. Храмы

- 23. Роспись в барабане центрального купола Софийского собора Древняя фреска в барабане храма Софийского собора

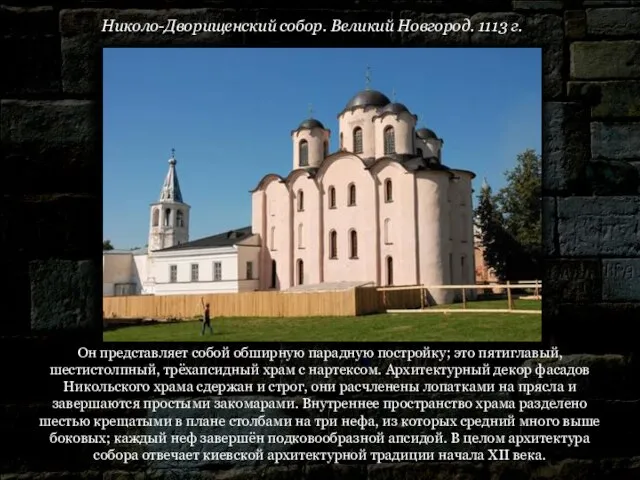

- 24. Николо-Дворищенский собор. Великий Новгород. 1113 г. Он представляет собой обширную парадную постройку; это пятиглавый, шестистолпный, трёхапсидный

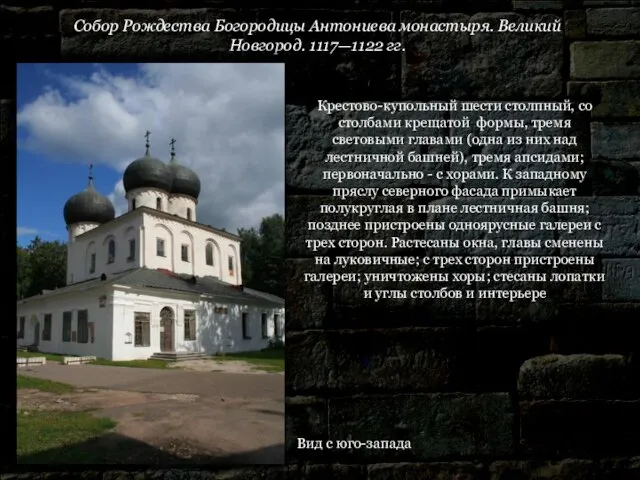

- 25. Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря. Великий Новгород. 1117—1122 гг. Вид с юго-запада Крестово-купольный шести столпный, со

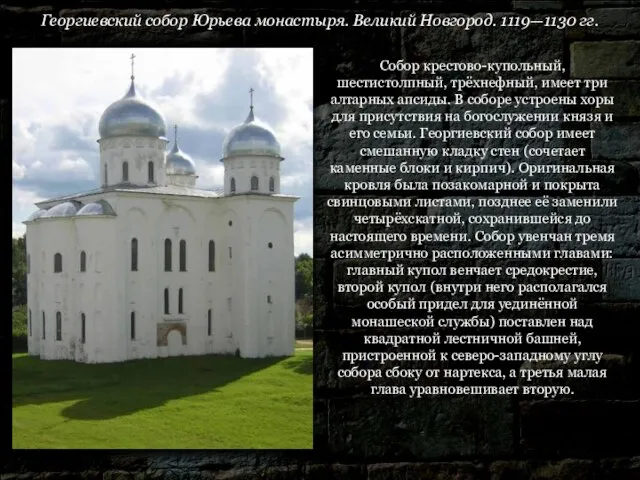

- 26. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Великий Новгород. 1119—1130 гг. Собор крестово-купольный, шестистолпный, трёхнефный, имеет три алтарных апсиды.

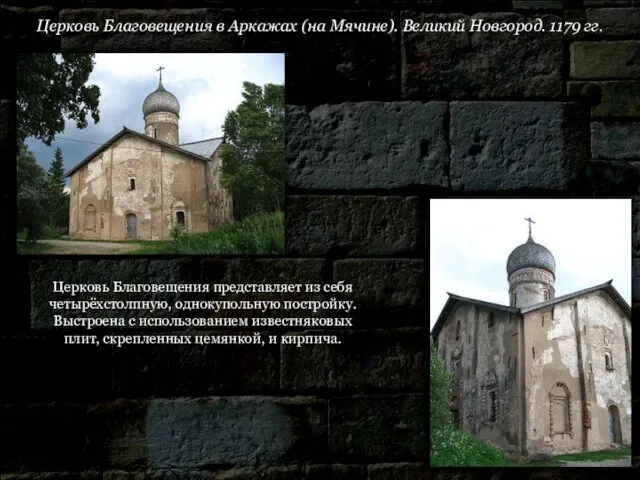

- 27. Церковь Благовещения в Аркажах (на Мячине). Великий Новгород. 1179 гг. Церковь Благовещения представляет из себя четырёхстолпную,

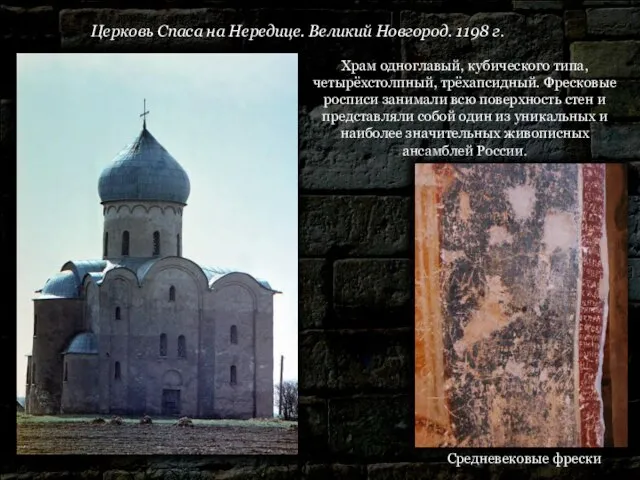

- 28. Церковь Спаса на Нередице. Великий Новгород. 1198 г. Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный. Фресковые росписи

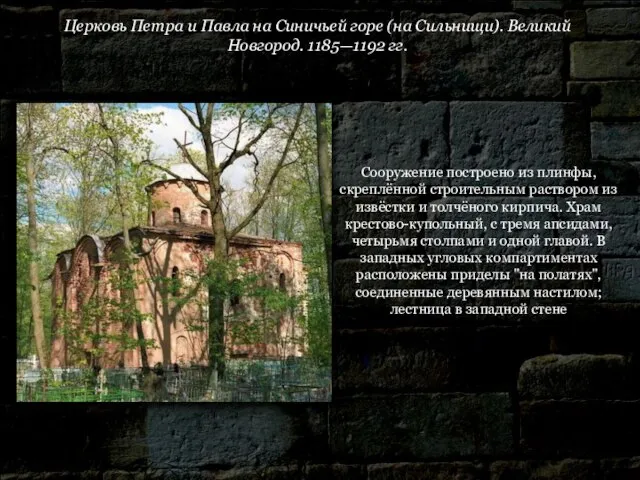

- 29. Церковь Петра и Павла на Синичьей горе (на Сильнищи). Великий Новгород. 1185—1192 гг. Сооружение построено из

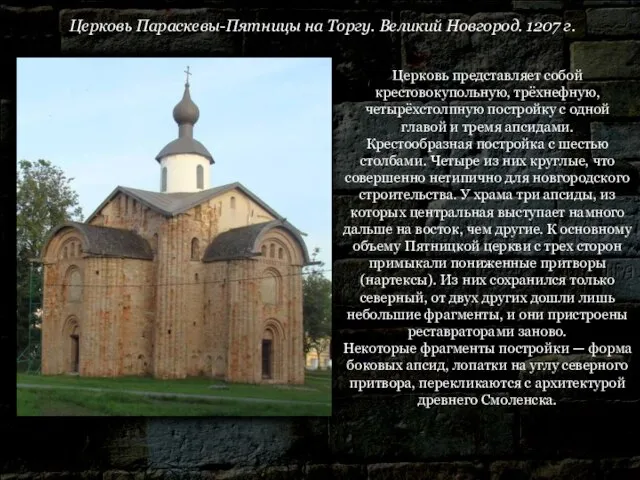

- 30. Церковь Параскевы-Пятницы на Торгу. Великий Новгород. 1207 г. Церковь представляет собой крестовокупольную, трёхнефную, четырёхстолпную постройку с

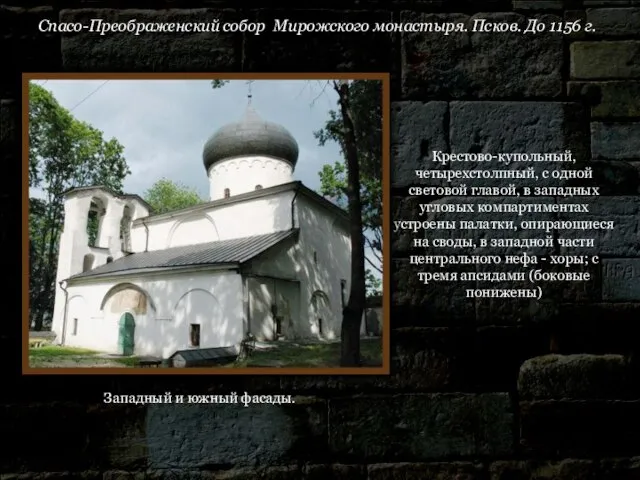

- 31. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Псков. До 1156 г. Крестово-купольный, четырехстолпный, с одной световой главой, в западных

- 32. Центральная апсида. Общий вид.

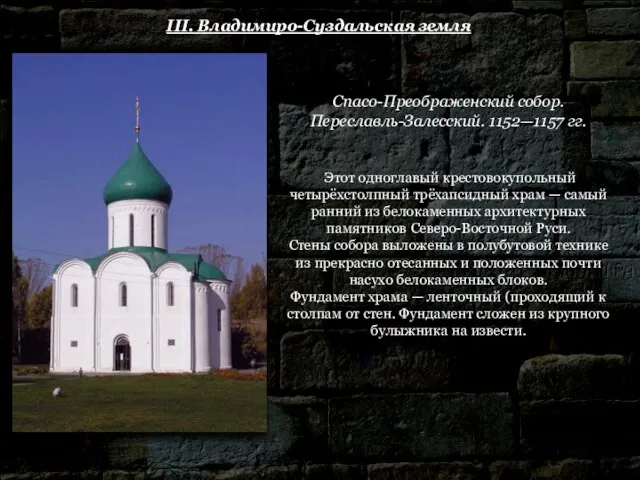

- 33. III. Владимиро-Суздальская земля Спасо-Преображенский собор. Переславль-Залесский. 1152—1157 гг. Этот одноглавый крестовокупольный четырёхстолпный трёхапсидный храм — самый

- 34. Церковь Бориса и Глеба. Кидекша. 1152—1157 гг. Церковь Бориса и Глеба — одноглавая, четырёхстолпная, трехапсидная. Сложена

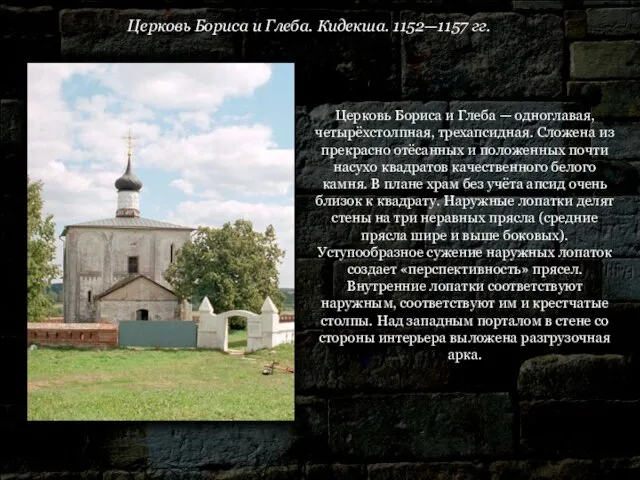

- 35. Успенский собор. Владимир. 1158—1160 и 1186—1189 гг. Первоначальный белокаменный собор был построен великим князем Андреем Боголюбским

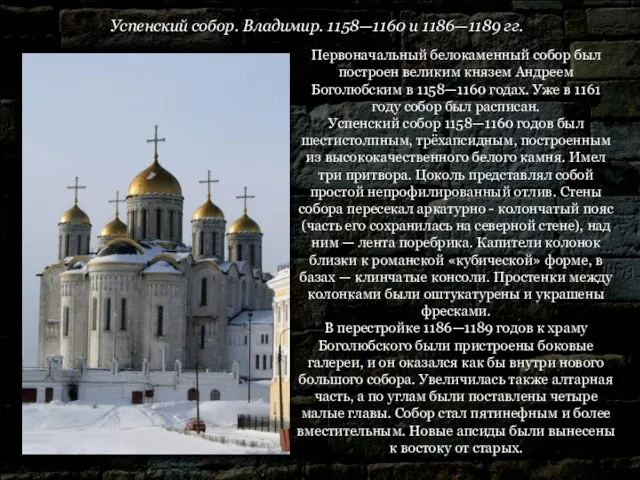

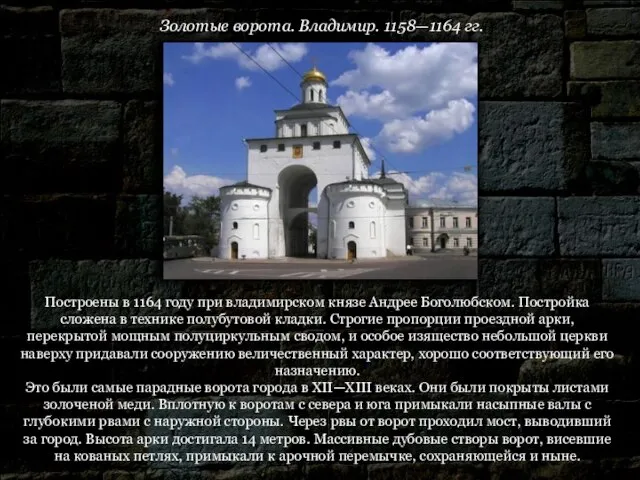

- 36. Золотые ворота. Владимир. 1158—1164 гг. Построены в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском. Постройка сложена

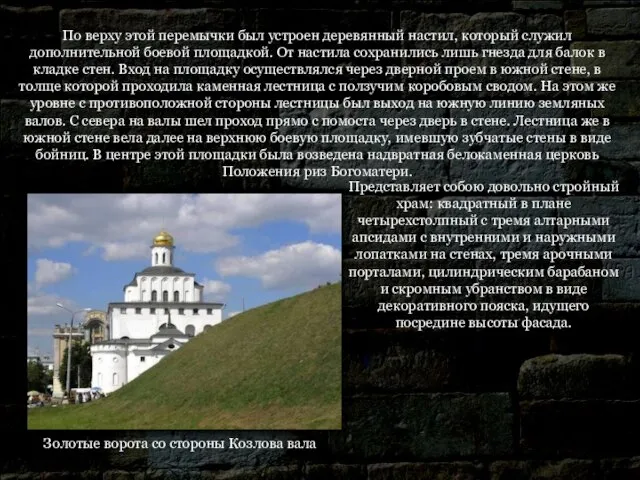

- 37. По верху этой перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной боевой площадкой. От настила сохранились

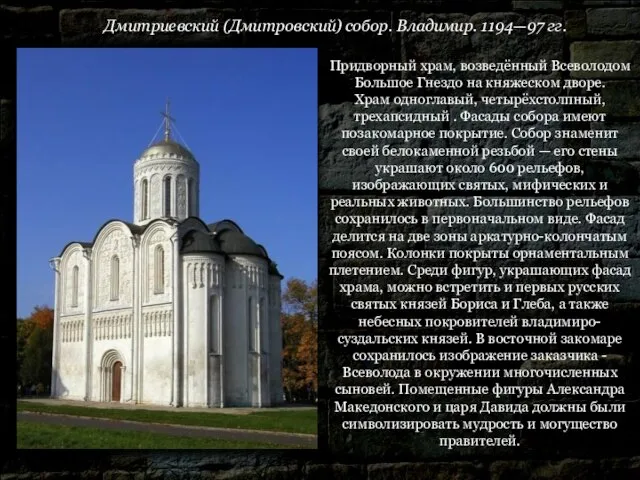

- 38. Дмитриевский (Дмитровский) собор. Владимир. 1194—97 гг. Придворный храм, возведённый Всеволодом Большое Гнездо на княжеском дворе. Храм

- 39. От внутреннего убранства до нас дошли несколько фрагментов фресок XII в., в частности, фрагменты композиции «Страшный

- 40. Успенский собор Княгинина монастыря. Владимир. 1200—1202 гг. Действующий женский монастырь во Владимире. Монастырь был основан в

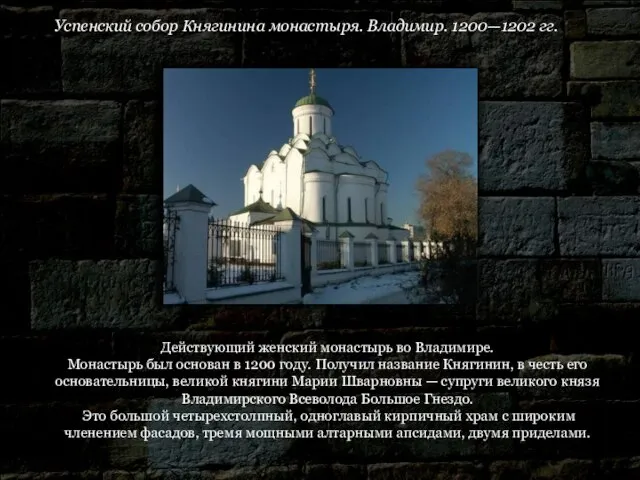

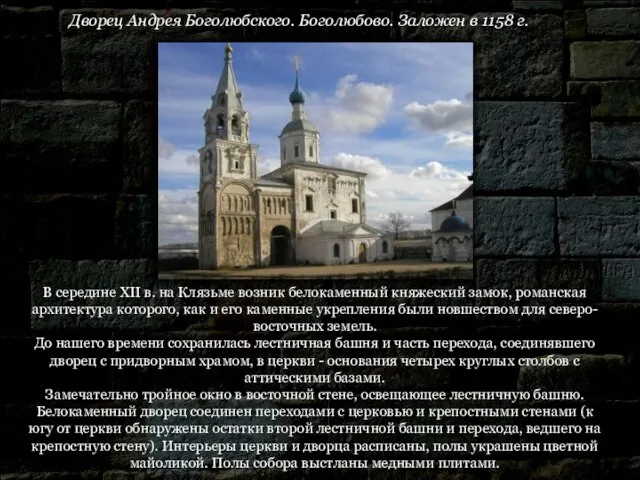

- 41. Дворец Андрея Боголюбского. Боголюбово. Заложен в 1158 г. В середине XII в. на Клязьме возник белокаменный

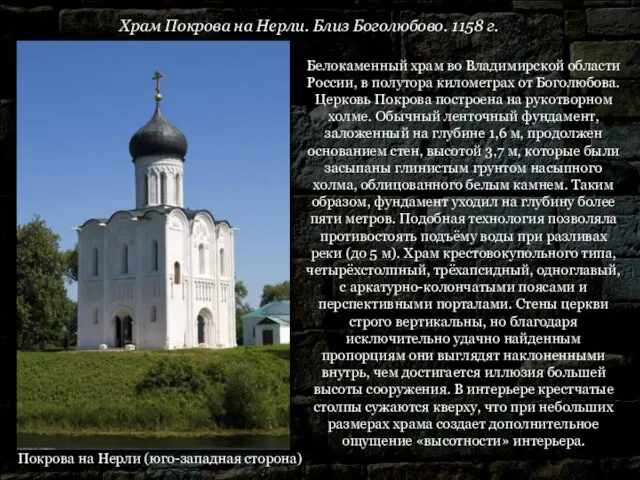

- 42. Белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова. Церковь Покрова построена на рукотворном

- 43. Стены церкви украшены резными рельефами. Центральная фигура в композиции трёх фасадов храма — восседающий на троне

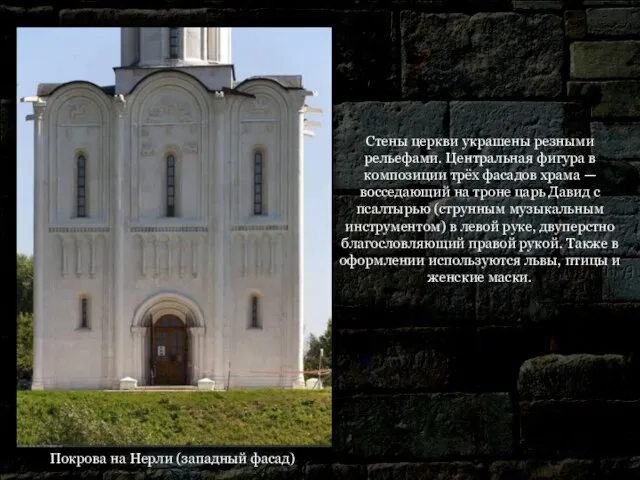

- 44. Рождественский собор. Суздаль. Основан в XI в., вновь выстроен в 1222—1225 гг. Крестово-купольный храм. Первая постройка

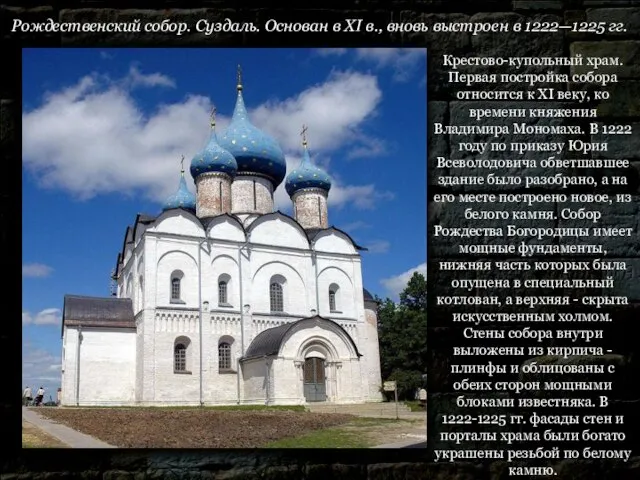

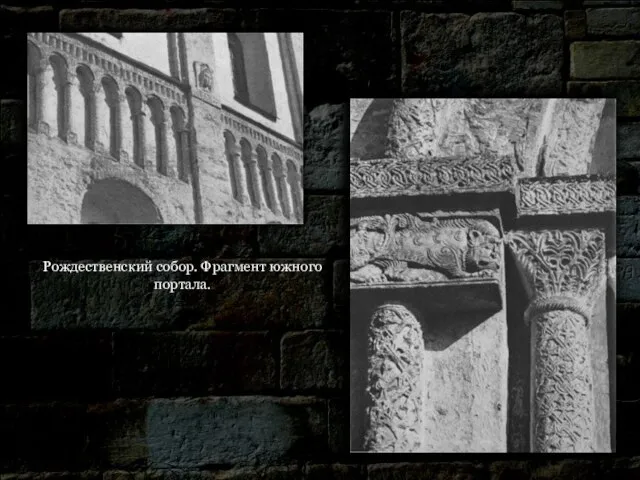

- 45. Рождественский собор. Фрагмент южного портала.

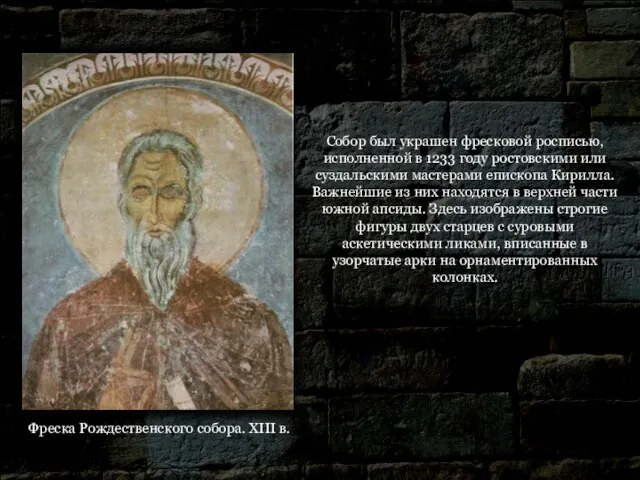

- 46. Фреска Рождественского собора. XIII в. Собор был украшен фресковой росписью, исполненной в 1233 году ростовскими или

- 47. Георгиевский собор. Юрьев-Польской. 1152—1157, вновь выстроен в 1230-1234 гг. Белокаменный собор, расположенный на территории древнего детинца

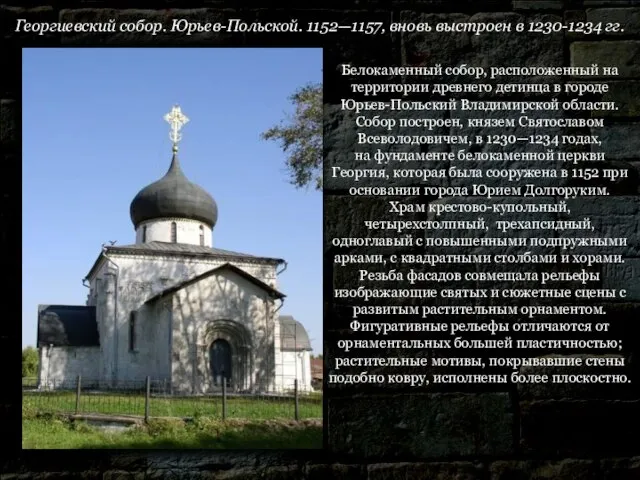

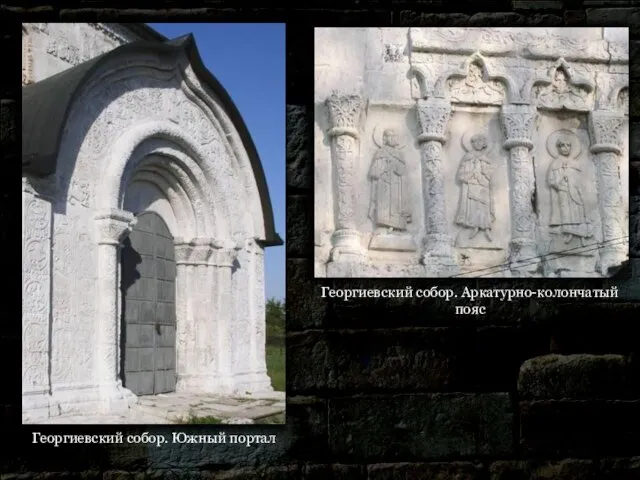

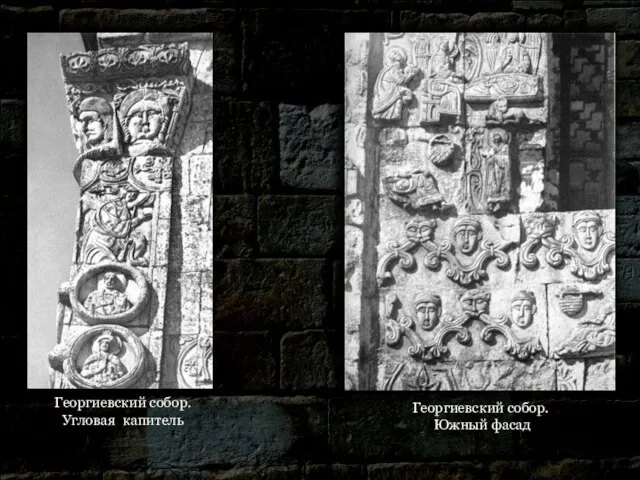

- 48. Георгиевский собор. Южный портал Георгиевский собор. Аркатурно-колончатый пояс

- 49. Георгиевский собор. Угловая капитель Георгиевский собор. Южный фасад

- 51. Скачать презентацию

Аверин Федор Александрович 12.02.1908 г. – 10.07.1993г

Аверин Федор Александрович 12.02.1908 г. – 10.07.1993г Олег Кошевой

Олег Кошевой Салют победителям!

Салют победителям! Своя игра. История города Клинцы

Своя игра. История города Клинцы Франция XII - XV веков

Франция XII - XV веков Презентация на тему Письмо солдату Великой Отечественной войны

Презентация на тему Письмо солдату Великой Отечественной войны  История Кабановской школы

История Кабановской школы Биография М. И. Кутузова

Биография М. И. Кутузова Франция в первой половине XIX века: от Реставрации к Империи

Франция в первой половине XIX века: от Реставрации к Империи Образование и наука в России в XIX века

Образование и наука в России в XIX века Старец Федор и Вера Молчальница

Старец Федор и Вера Молчальница Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. Памяти жителей Сарапула и Удмуртии посвящается

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи. Памяти жителей Сарапула и Удмуртии посвящается Изобретения 19 века

Изобретения 19 века Слоистая стрижка Shag. (бритва средняя длина) + Мелирование

Слоистая стрижка Shag. (бритва средняя длина) + Мелирование Присоединение Левобережной Украины к России

Присоединение Левобережной Украины к России Древний Китай

Древний Китай Одежда в древней Руси Выполнила: ученица 6-а класса МКОУ « СОШ №15» Чернобай Анастасия

Одежда в древней Руси Выполнила: ученица 6-а класса МКОУ « СОШ №15» Чернобай Анастасия Формирование территории Ленинградской области до XII века

Формирование территории Ленинградской области до XII века От Троянской войны до Александра Македонского

От Троянской войны до Александра Македонского От Столетней войны до эпохи великих географических открытий

От Столетней войны до эпохи великих географических открытий Россия в XVII веке

Россия в XVII веке Conveyor. The Industrial revolution

Conveyor. The Industrial revolution Презентация на тему Культура и быт Руси XIV-XV вв

Презентация на тему Культура и быт Руси XIV-XV вв  Презентация на тему Анализ экономического развития России

Презентация на тему Анализ экономического развития России  Они не вернулись

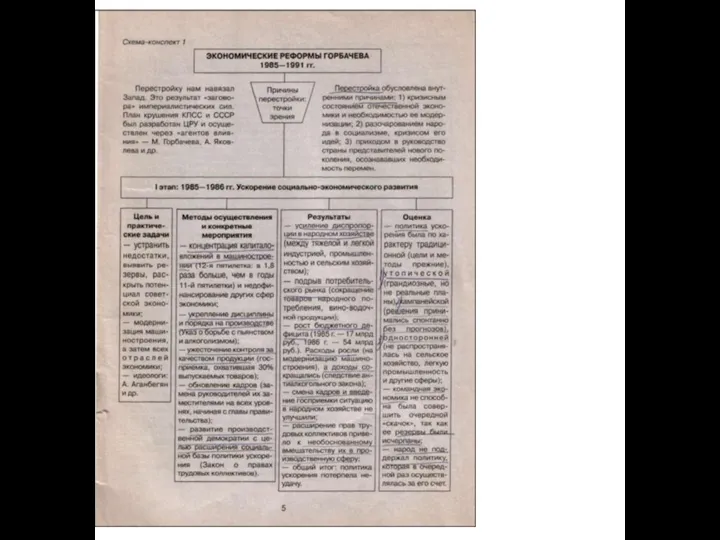

Они не вернулись Экономические реформы Горбачева в СССР (1985-1991)

Экономические реформы Горбачева в СССР (1985-1991) День памяти и скорби Великой Отечественной войны

День памяти и скорби Великой Отечественной войны Презентация на тему тренажер по экономике Деньги

Презентация на тему тренажер по экономике Деньги