Содержание

- 2. Наивысшего развития рабство в Риме достигло в III— I вв. до н.э. И связано это было

- 3. Большие массы рабов приобретались на невольничьих рынках у варварских племен: галлов, германцев, сарматов, ливийцев. Центрами работорговли

- 4. Будучи вещью, раб не имел личности, т.е. имени, родины, национальности. Следовательно, хозяин такой вещи вправе делать

- 5. Основным потребителем рабского труда было сельское хозяйство. Подчас земельные владения знати обрабатывали сотни и сотни рабов.

- 6. В лучшем положении находились рабы, входившие в состав городской фамилии хозяина: слуги, повара, пекари, носильщики-лектиарии, няньки

- 8. Скачать презентацию

Слайд 2Наивысшего развития рабство в Риме достигло в III— I вв. до н.э.

Наивысшего развития рабство в Риме достигло в III— I вв. до н.э.

Где брали рабов? Источником рабов были, в первую очередь, войны. При взятии города обычным делом было продать всех его жителей в рабство. Военнопленных нередко продавали с торгов, не отходя от лагеря, — к услугам полководца и квесторов, ведавших добычей, всегда были маркитанты-работорговцы, повсюду следовавшие за армией.

Неустанно пополняли рынок рабов и пираты. Захватывая рыбацкие и торговые суда, нападая на прибрежные селения, пираты доставляли на рынки в конце II — I в. до н.э. по несколько сотен тысяч рабов ежегодно.

Слайд 3Большие массы рабов приобретались на невольничьих рынках у варварских племен: галлов, германцев,

Большие массы рабов приобретались на невольничьих рынках у варварских племен: галлов, германцев,

Слайд 4Будучи вещью, раб не имел личности, т.е. имени, родины, национальности. Следовательно, хозяин

Будучи вещью, раб не имел личности, т.е. имени, родины, национальности. Следовательно, хозяин

Часто при продаже им присваивались функциональные имена: Сириец или Галл, Лопата или Ткач. Раб не мог обзавестись семьей, составить завещание, обладать имуществом. Правда, господин часто выделял рабам небольшое имущество в пользование — пекулий (нехитрую утварь, немного скота), но и он оставался в собственности хозяина, а при продаже раба отбирался. Обычным делом было разлучать при обращении в рабство мужа с женой или родителей с детьми. Впрочем, за хорошую службу или из хозяйственной выгоды раб мог обрести свободу и перейти в разряд вольноотпущенников.

Слайд 5Основным потребителем рабского труда было сельское хозяйство. Подчас земельные владения знати обрабатывали

Основным потребителем рабского труда было сельское хозяйство. Подчас земельные владения знати обрабатывали

Слайд 6В лучшем положении находились рабы, входившие в состав городской фамилии хозяина: слуги,

В лучшем положении находились рабы, входившие в состав городской фамилии хозяина: слуги,

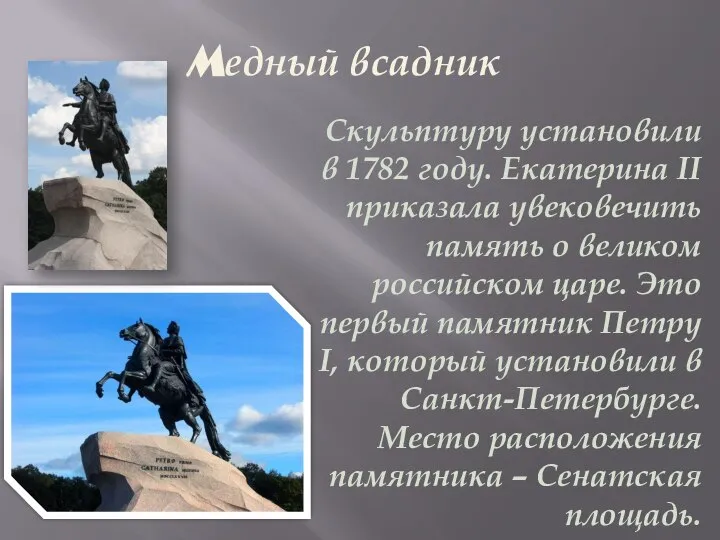

Города герои

Города герои 3_3_Drevniy_Rim

3_3_Drevniy_Rim Презентация на тему Фирмы в экономике (11 класс)

Презентация на тему Фирмы в экономике (11 класс)  Памятники г. Санкт - Петербурга

Памятники г. Санкт - Петербурга Древний Рим

Древний Рим Музей МАОУ Лицея г. Бор

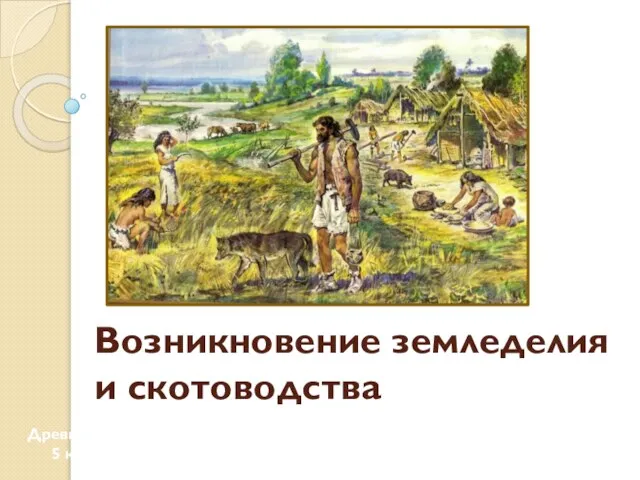

Музей МАОУ Лицея г. Бор 5 класс.земледелие и скотоводство

5 класс.земледелие и скотоводство Первое кругосветное путешествие И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского

Первое кругосветное путешествие И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского История шашек

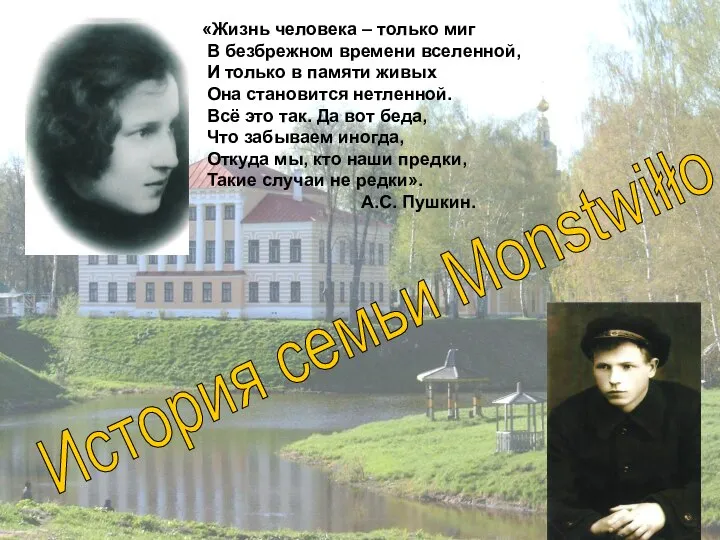

История шашек История семьи Монствилло

История семьи Монствилло Проект Моя семья в годы Великой Отечественной войны

Проект Моя семья в годы Великой Отечественной войны Презентация на тему Реформы Хрущева

Презентация на тему Реформы Хрущева  Иноземные завоеватели на Руси. Период раздробленности

Иноземные завоеватели на Руси. Период раздробленности Рост бюрократического аппарата при Николае I

Рост бюрократического аппарата при Николае I Уроженцы Ельниковского района - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг

Уроженцы Ельниковского района - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг Поселения культур на территории Украины

Поселения культур на территории Украины Определите, о ком идёт речь

Определите, о ком идёт речь Монголо-татары. Чингисхан

Монголо-татары. Чингисхан Бомбардировки Гянджи

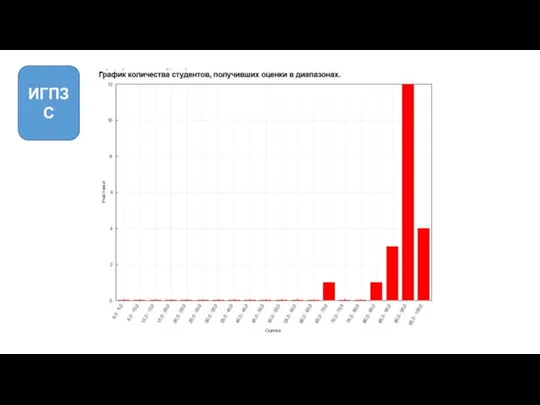

Бомбардировки Гянджи История государства и права зарубежных стран. (ИГПЗС ошибки)

История государства и права зарубежных стран. (ИГПЗС ошибки) Восьмое чудо света

Восьмое чудо света Монеты древней Руси

Монеты древней Руси Способы добывания огня

Способы добывания огня Европейские города Средневековья

Европейские города Средневековья СССР в сер. 1960-х – 1/2 1980гг. Период застоя и кризиса АКС

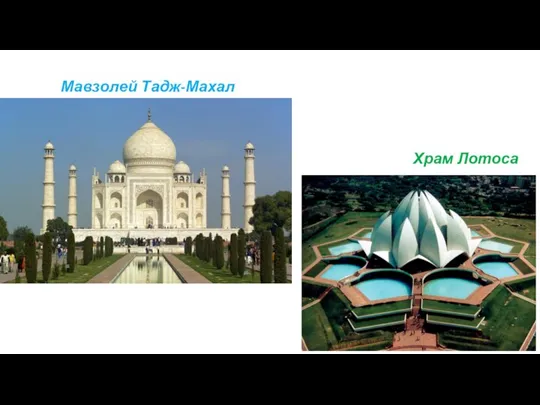

СССР в сер. 1960-х – 1/2 1980гг. Период застоя и кризиса АКС Мавзолей Тадж-Махал. Храм Лотоса

Мавзолей Тадж-Махал. Храм Лотоса Презентация на тему Банки на рынке ценных бумаг

Презентация на тему Банки на рынке ценных бумаг  19 век. Художественная культура Европы. Реализм (середина века)

19 век. Художественная культура Европы. Реализм (середина века)