Содержание

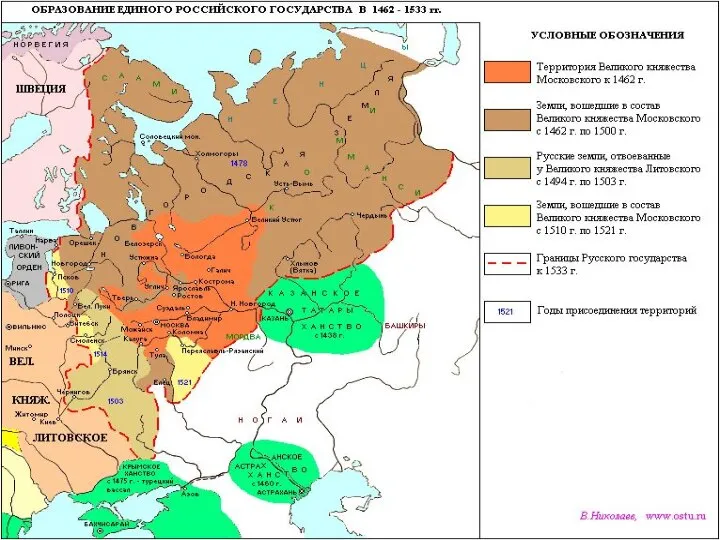

- 2. Иван III Васильевич, великий князь Московский и всея Руси в 1462–1505 гг. Василий III Иванович, великий

- 4. Основные занятия Основное занятие населения – земледелие. Свыше 97% населения – крестьяне. Главная зерновая культура –

- 5. Система землевладения Землевладение Черносошное Церковно- монастырское Частное светское Земля принадлежит государю, находится в пользовании у крестьян.

- 6. Монастырское землевладение Возникло в XIV в. с введением в монастырях общежительного устава. Создатель общежительного устава –

- 7. Монастырское землевладение Источники монастырского землевладения: А.М. Васнецов. Монастырь в Московской Руси Княжеское пожалование Вклады Обетные Поминальные

- 8. Вотчина и поместье Вотчина и поместье – две формы светского землевладения. Более ранняя форма – вотчина,

- 9. Вотчина и поместье ? Вотчина Поместье Условное владение, дается за службу Условное владение, дается за службу

- 10. Наследование поместий Власти не было смысла лишать поместья малолетних детей умершего помещика, т.к. сыновья должны были

- 11. Вотчина и поместье И вотчины, и поместья бывали и крупными, и мелкими. Случалось, что служилый человек,

- 12. Население русского государства Великий князь Служилые люди Податное население Удельные князья Служилые князья Бояре Дворяне и

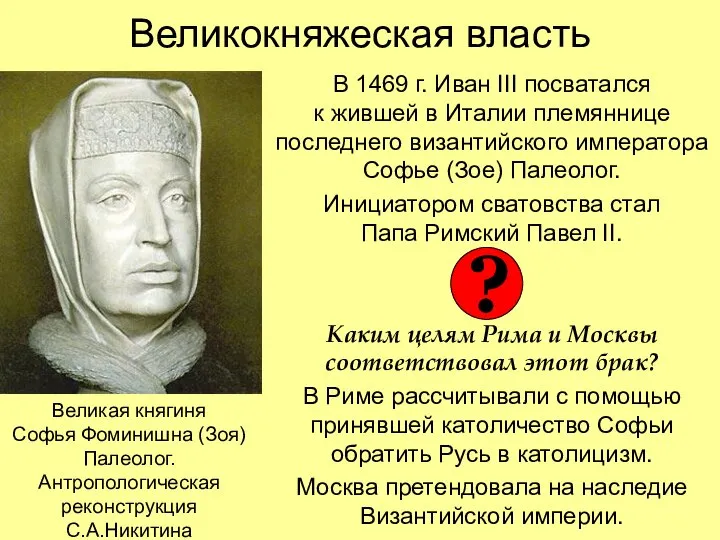

- 13. Великокняжеская власть В 1469 г. Иван III посватался к жившей в Италии племяннице последнего византийского императора

- 14. Великокняжеская власть Планы Рима не оправдались: обвенчавшись в 1472 г. с Иваном III, Софья вернулась в

- 15. Византийский императорский герб

- 16. Великокняжеская власть Характер великокняжеской власти проявился в ходе престолонаследного кризиса. Иван III Марья Борисовна (Тверитянка) 1-я

- 17. Великокняжеская власть После смерти Ивана Молодого наследником престола должен был стать или его сын Дмитрий, либо

- 18. Великокняжеская власть В 1499 г., когда провалились попытки сближения с Литвой, Иван III подверг опале руководителей

- 19. Великокняжеская власть О каких отношениях между великим князем и его подданными свидетельствует эта история? Великий князь

- 20. Великокняжеская власть Падение Патрикеевых и Ряполовского, близких к Елене Стефановне, привело к династическим переменам. В 1502

- 21. Великокняжеская власть О каких порядках в Русском государстве свидетельствует история возвышения и падения Дмитрия-внука? Великий князь

- 22. Великокняжеская власть При Василии III власть великого князя стала еще более неограниченной. Дипломат И.Н. Берсень-Беклемишев, сторонник

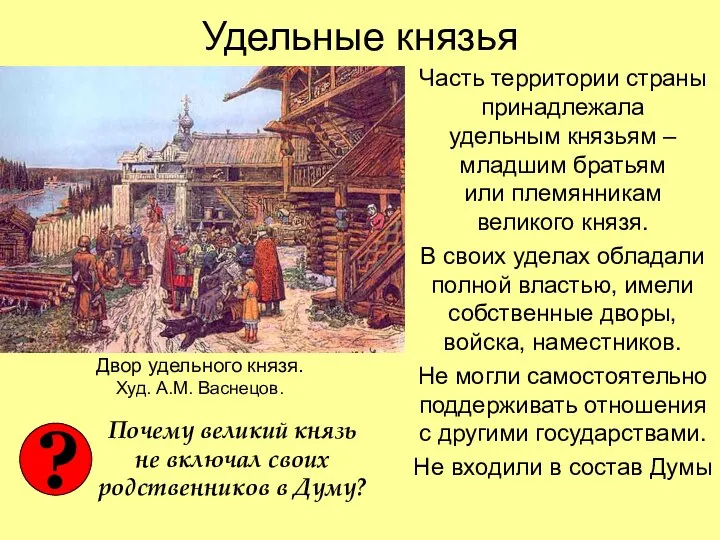

- 23. Удельные князья Часть территории страны принадлежала удельным князьям – младшим братьям или племянникам великого князя. В

- 24. Дмитрий Донской Василий I Юрий Галицкий Андрей Можайский Василий II Темный Василий Косой Дмитрий Шемяка Иван

- 25. Василий II Иван III, великий князь Юрий Дмитровский б/д Андрей Большой Углицкий Борис Волоцкий Московский великокняжеский

- 26. Служилые князья Бывшие самостоятельные князья (суздальские, ростовские, ярославские, белозерские, рязанские, тверские, верховские), перешедшие на великокняжескую службу.

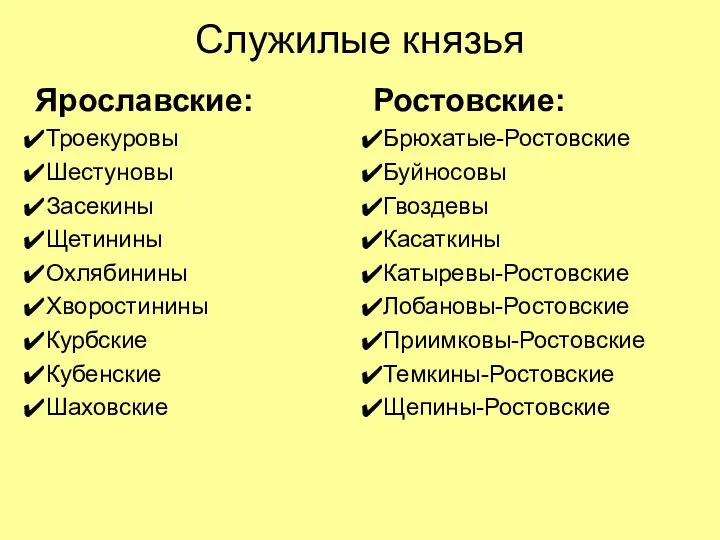

- 27. Служилые князья Ярославские: Троекуровы Шестуновы Засекины Щетинины Охлябинины Хворостинины Курбские Кубенские Шаховские Ростовские: Брюхатые-Ростовские Буйносовы Гвоздевы

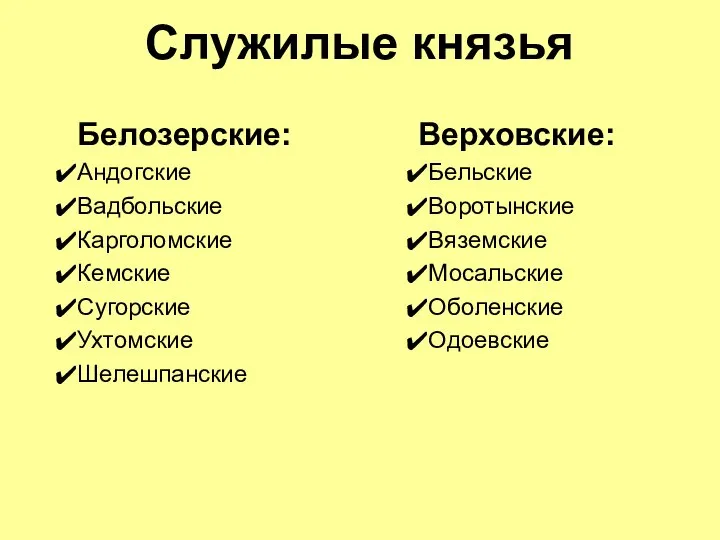

- 28. Служилые князья Белозерские: Андогские Вадбольские Карголомские Кемские Сугорские Ухтомские Шелешпанские Верховские: Бельские Воротынские Вяземские Мосальские Оболенские

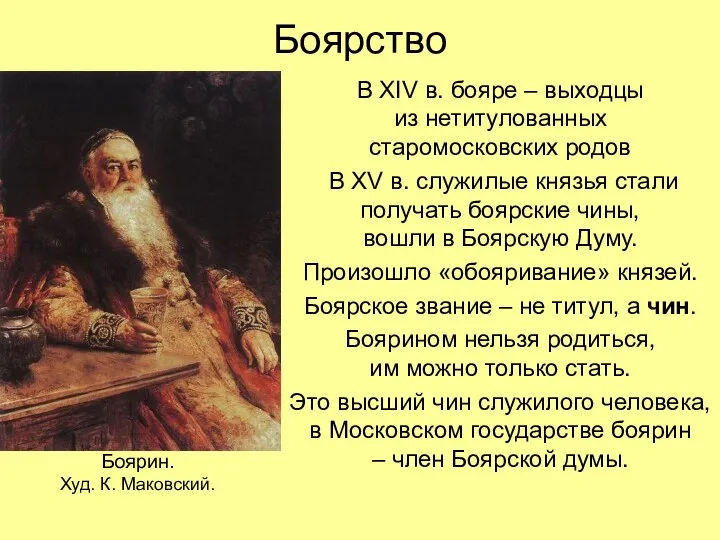

- 29. Боярство В XIV в. бояре – выходцы из нетитулованных старомосковских родов В XV в. служилые князья

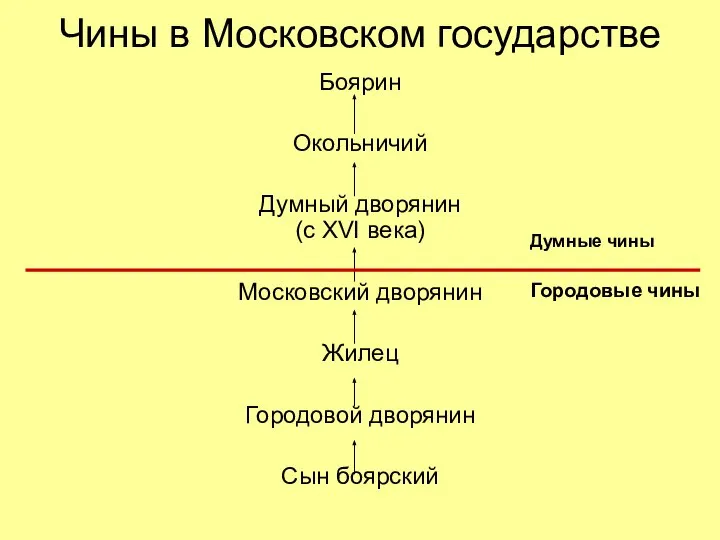

- 30. Чины в Московском государстве Боярин Окольничий Думный дворянин (с XVI века) Московский дворянин Жилец Городовой дворянин

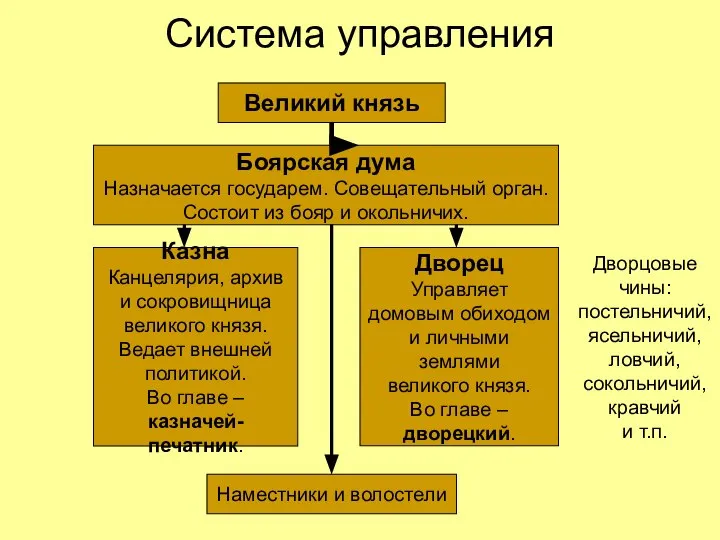

- 31. Система управления Великий князь Боярская дума Назначается государем. Совещательный орган. Состоит из бояр и окольничих. Казна

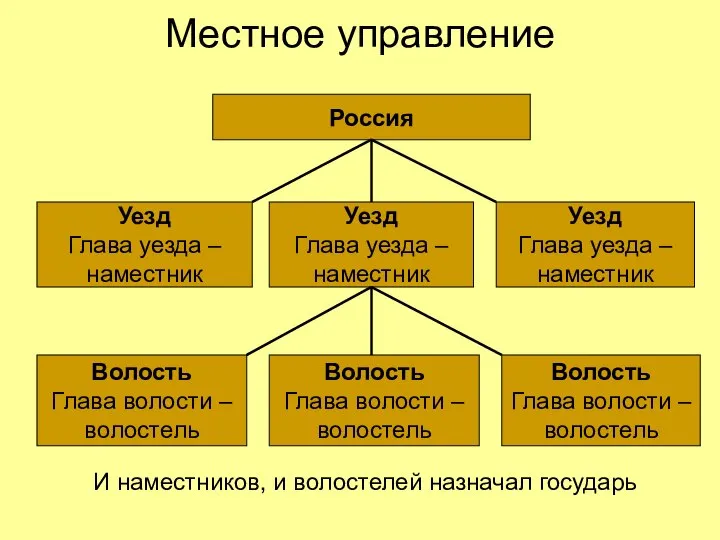

- 32. Местное управление Россия Уезд Глава уезда – наместник Уезд Глава уезда – наместник Уезд Глава уезда

- 33. Местное управление. Кормления Наместники и волостели получали уезды и волости в кормление. Кормление – право сбора

- 34. Местное управление. Кормления. Какое значение имела система кормлений в период борьбы за объединение русских земель? Эта

- 35. Местное управление. Кормления. В чем состояли основные недостатки системы кормлений? Кормленщики рассматривали свои обязанности по управлению

- 36. Местничество В основе служебного продвижения служилого человека лежала система местничества. Местничество – порядок назначения на должности

- 37. Местничество А Б В Г Д И Е Ж На сколько ступеней ниже внука «А» должен

- 38. Подводим итоги Вся ли территория страны находилась под полным контролем великого князя? Часть территории оставалась во

- 39. Подводим итоги Что представляло собой местное управление? Уездами и волостями управляли не специально назначенные представители центральной

- 40. Подводим итоги От чего зависело продвижение по службе? Служебное продвижение зависело не от личных заслуг человека

- 42. Скачать презентацию

Россия ХХ веке. События начала века

Россия ХХ веке. События начала века Розвиток оперного жанру в західній Європі

Розвиток оперного жанру в західній Європі По страницам истории посёлка Малино

По страницам истории посёлка Малино Карта России, 1206 год

Карта России, 1206 год Декоративно-прикладное искусство советского периода

Декоративно-прикладное искусство советского периода Путь к победе лежал через Тихвин

Путь к победе лежал через Тихвин Лувр

Лувр История Омска (Петровская эпоха)

История Омска (Петровская эпоха) Легендарный летчик

Легендарный летчик Экипировка войск третьего Рейха 1939-1945 гг

Экипировка войск третьего Рейха 1939-1945 гг ВИЗАНТИЯ №2

ВИЗАНТИЯ №2 Презентация на тему "Эхо Афганистана" - презентации по Истории

Презентация на тему "Эхо Афганистана" - презентации по Истории  Николай Фокин

Николай Фокин Орёл уходящий!

Орёл уходящий! Жертвы политических репрессий. История одной семьи из миллионов несчастных

Жертвы политических репрессий. История одной семьи из миллионов несчастных Развитие живописи в XVII веке в России

Развитие живописи в XVII веке в России япония 19 век

япония 19 век История российской печати

История российской печати Память о героях нетленна

Память о героях нетленна Презентация_Воробьев_Золотое Кольцо России

Презентация_Воробьев_Золотое Кольцо России Лекция 2 Подготовка крестьянской реформы

Лекция 2 Подготовка крестьянской реформы Антанта. Военно-политический союз Англии Франции и России,

Антанта. Военно-политический союз Англии Франции и России, Юбилей общежития МСХК – 40 лет

Юбилей общежития МСХК – 40 лет Защитники Отечества

Защитники Отечества 14. Эпоха дворц. перев. От Екатерины I до Анны Иоанновны

14. Эпоха дворц. перев. От Екатерины I до Анны Иоанновны Метрична система мір

Метрична система мір Церкви и часовни Европы

Церкви и часовни Европы Урок исторической памяти. Город-герой Тула

Урок исторической памяти. Город-герой Тула