Содержание

- 2. Материалы по теме занятия 11.05.2020 14.50-16.30 Сценарная концепция «живого» музея. Проблемы реализации замысла

- 3. В.Н.Всеволодский-Гернгросс и его концепция «живого» музея Всеволод Николаевич Гернгросс (театральный псевдоним Всеволодский) (13.09.1882–26.10.1962) – первый советский

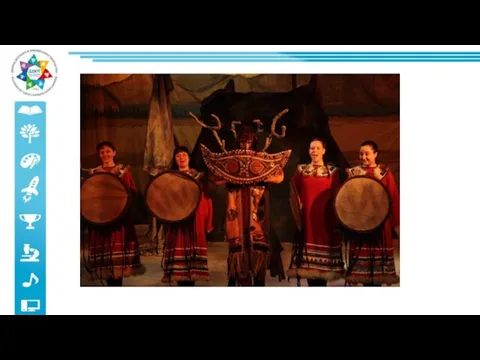

- 5. Во время поездки на Русский Север (Мезень) артистами Экспериментального театра М.Киссель, Э.Розенберг, Е.Степановой, А.Фоминой был подробно

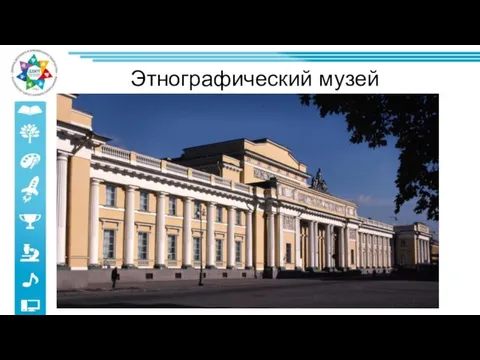

- 6. Этнографический музей

- 7. В.Н.Всеволодский стремился «дополнить и оживить музейные экспозиции», первоначально составляя репертуар из концертных этнографических программ, «Искусство Русского

- 9. В феврале 1930 г. состоялось официальное утверждение, а 6 апреля в Мраморном зале Этнографического отдела Русского

- 11. Таким образом, исходя из данной концепции, пространство театра, актёры, подлинный вещевой материал, сценическая интерпретация фольклора –

- 13. В.Н.Всеволодский всё же сомневался в безупречности выбранного метода, так как было непонятно «можно ли переносить этнографический

- 14. Московский историко-этнографический театр

- 15. Концепция «живого» музея, созданная Всеволодским подверглась жёсткой критике: «Нужно решить коренной вопрос, – заявлял Е.В.Гиппиус, фольклорист,

- 17. Скачать презентацию

Слайд 2Материалы по теме занятия

11.05.2020 14.50-16.30

Сценарная концепция «живого» музея. Проблемы реализации

Материалы по теме занятия

11.05.2020 14.50-16.30

Сценарная концепция «живого» музея. Проблемы реализации

Слайд 3В.Н.Всеволодский-Гернгросс и его концепция «живого» музея

Всеволод Николаевич Гернгросс (театральный псевдоним Всеволодский) (13.09.1882–26.10.1962)

В.Н.Всеволодский-Гернгросс и его концепция «живого» музея

Всеволод Николаевич Гернгросс (театральный псевдоним Всеволодский) (13.09.1882–26.10.1962)

С 1923 г. возглавляя Экспериментальный театр, В.Н.Генгросс преподавал, писал статьи и книги, совершал гастрольные поездки по стране и фольклорные экспедиции на Русский Север. До 1941 г. он проживал в Ленинграде и преподавал в университете, педагогическом институте им. А.И.Герцена. По воспоминаниям дочери, слово «театровед» придумал он. Впоследствии, при поддержке его единомышленников, родилось новое направление, наука о театре, названная позже «театроведение».

Слайд 5Во время поездки на Русский Север (Мезень) артистами Экспериментального театра М.Киссель, Э.Розенберг,

Во время поездки на Русский Север (Мезень) артистами Экспериментального театра М.Киссель, Э.Розенберг,

Слайд 6Этнографический музей

Этнографический музей

Слайд 7В.Н.Всеволодский стремился «дополнить и оживить музейные экспозиции», первоначально составляя репертуар из концертных

В.Н.Всеволодский стремился «дополнить и оживить музейные экспозиции», первоначально составляя репертуар из концертных

Слайд 9В феврале 1930 г. состоялось официальное утверждение, а 6 апреля в Мраморном зале Этнографического

В феврале 1930 г. состоялось официальное утверждение, а 6 апреля в Мраморном зале Этнографического

Слайд 11Таким образом, исходя из данной концепции, пространство театра, актёры, подлинный вещевой материал,

Таким образом, исходя из данной концепции, пространство театра, актёры, подлинный вещевой материал,

Слайд 13В.Н.Всеволодский всё же сомневался в безупречности выбранного метода, так как было непонятно

В.Н.Всеволодский всё же сомневался в безупречности выбранного метода, так как было непонятно

Итак, в представлении В.Н.Всеволодского театр, обладающий эмоциональным потенциалом воздействия на зрителя, ведущий с ним диалог на языке искусства, выполняющий роль интерпретатора материального и нематериального культурного наследия в особом экспозиционном пространстве, осуществляющий просветительную, культурно–образовательную деятельность, функционально становится, «живым» музеем.

Слайд 14Московский историко-этнографический театр

Московский историко-этнографический театр

Слайд 15Концепция «живого» музея, созданная Всеволодским подверглась жёсткой критике: «Нужно решить коренной вопрос,

Концепция «живого» музея, созданная Всеволодским подверглась жёсткой критике: «Нужно решить коренной вопрос,

Постановлением Ленискусства Ленинградский государственный Этнографический театр в скором времени был расформирован.

Александр Невский. Великие мужи и герои земли русской. Ратные подвиги Александра Невского

Александр Невский. Великие мужи и герои земли русской. Ратные подвиги Александра Невского XX съезд КПСС — идея мирного сосуществования государств с различным общественнополитическим строем

XX съезд КПСС — идея мирного сосуществования государств с различным общественнополитическим строем Презентация на тему Колониальные империи

Презентация на тему Колониальные империи  5

5 Насколько идеи эпохи Просвещения повлияли на американцев

Насколько идеи эпохи Просвещения повлияли на американцев Подвиг солдата бессмертен в веках

Подвиг солдата бессмертен в веках Paris et ses curiosités

Paris et ses curiosités Скульптрура палеолита

Скульптрура палеолита Памяти нашего соотечественника — выпускника школы № 17 гвардии старшего лейтенанта Сергея Николаевича Белебенцева

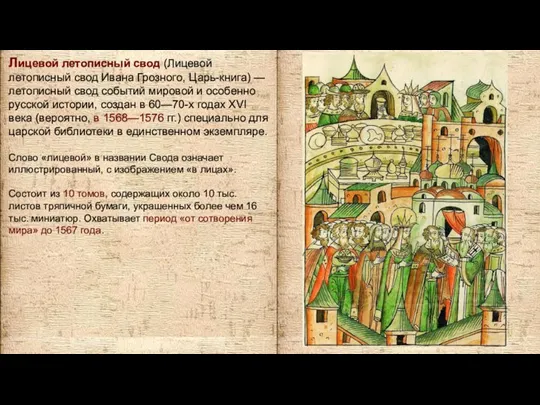

Памяти нашего соотечественника — выпускника школы № 17 гвардии старшего лейтенанта Сергея Николаевича Белебенцева Лицевой летописный свод

Лицевой летописный свод Образовательная экскурсия с. Долгодеревенское От казачьей станицы до современности

Образовательная экскурсия с. Долгодеревенское От казачьей станицы до современности Monument to Kurchatov

Monument to Kurchatov Победы Российского царства

Победы Российского царства Создание марионеточной государственности на оккупированной территории

Создание марионеточной государственности на оккупированной территории Презентация на тему Олимпийские игры

Презентация на тему Олимпийские игры  Архитектура и скульптура Пскова и Новгорода

Архитектура и скульптура Пскова и Новгорода Рахымжанов Едiге МП-11 (1) (1)

Рахымжанов Едiге МП-11 (1) (1) Афганская война

Афганская война 8_klass_upravlenie

8_klass_upravlenie История фотоаппарата

История фотоаппарата Искусство средневекового орнамента

Искусство средневекового орнамента Презентация на тему Раскол в русской православной церкви 17 веке

Презентация на тему Раскол в русской православной церкви 17 веке  Забытые профессии

Забытые профессии История Средних веков. Средневековый город: ремесло

История Средних веков. Средневековый город: ремесло Киевская Русь в 9 - 12 веках

Киевская Русь в 9 - 12 веках Софійський собор в Киеві

Софійський собор в Киеві Реформы избранной Рады

Реформы избранной Рады Дневники памяти

Дневники памяти