Содержание

- 2. Церковь и государство в XVIв.

- 3. Какую роль играла церковь в Российском государстве в XVI в.? Как складывались её отношения с властью?

- 4. 1. Духовенство и миряне До 1589 г. главой Русской православной церкви являлся митрополит Московский и всея

- 5. 1. Духовенство и миряне Центром религиозной жизни человека был приходской храм. Его возводили на пожертвования землевладельца,

- 7. Храм был не только местом для молитвы, но и местом, где объявлялись царские указы. Священники вели

- 8. ! Тех соседей, которые редко посещали церковь, не соблюдали христианские посты, сквернословили, отмечали языческие праздники, священники

- 9. 2. Иосифляне и нестяжатели В конце XV в., с образованием единого Российского государства, светские власти всё

- 10. Иван III задумал изъять земли, находившиеся во владении у митрополита, епископов и монастырей. Взамен он обещал

- 11. иосифляне нестяжатели Основатель и настоятель Иосифо-Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий выступал в защиту церковного землевладения. Он говорил,

- 12. иосифляне нестяжатели С ним не соглашался монах Нил Сорский, проведший в молодости более десяти лет в

- 13. Споры иосифлян и нестяжателей касались не только церковного землевладения. Одним из главных вопросов в них были

- 14. Византийский император считался главой церкви в империи. Высшие церковные иерархи были как бы министрами священных дел

- 15. 3. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого Первая половина XVI в. — это не только время

- 16. Ереси - религиозные учения, в той или иной степени отклоняющиеся от догматов официальной церкви. Наказание для

- 17. 3. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого В 1553 г. к священнику Симеону пришёл на исповедь

- 18. 3. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого В 1553 г. к священнику Симеону пришёл на исповедь

- 19. => Тогда же аресту за ересь подвергся и монах Феодосий Косой. Следствие выяснило, что взгляды Матвея

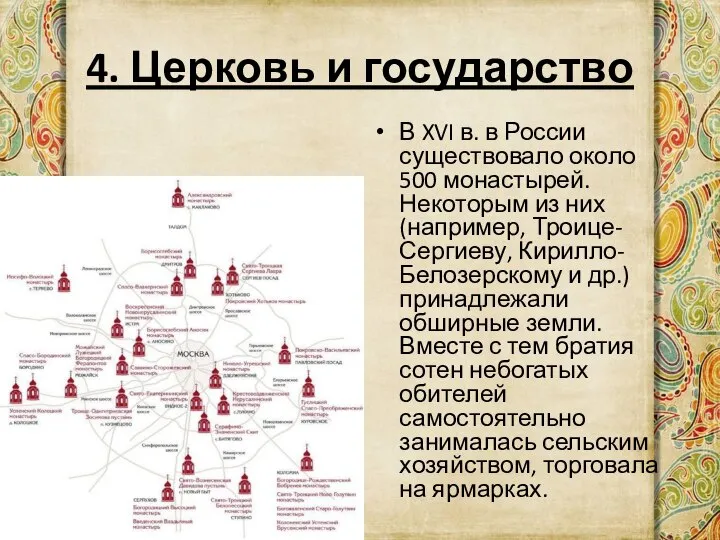

- 20. 4. Церковь и государство В XVI в. в России существовало около 500 монастырей. Некоторым из них

- 21. Российские государи в XVI в. выступали покровителями православия; за помощью («милостыней») в Москву приезжали монахи греческих

- 22. Церковные соборы 1547 и 1549 гг. во главе с митрополитом Макарием причислили к лику святых 39

- 23. На церковно-земском Стоглавом соборе, проходившем в 1551 г. в Москве, царь поставил вопрос: достойно ли монастырям

- 24. Митрополит Филипп публично обличал опричные расправы; за это строптивый владыка был низложен, сослан в монастырь, а

- 25. В 1584 г., для того чтобы восстановить разрушенное опричниной хозяйство страны, церковно-земский собор отменил церковные и

- 26. Прибывший в 1588 г. в Москву за «милостыней» константинопольский патриарх Иеремия поначалу отказался посвящать Иова в

- 28. Скачать презентацию

Дворцовые перевороты

Дворцовые перевороты 9. Образование славянских государств

9. Образование славянских государств День защитника отечества

День защитника отечества Презентация на тему Итоги II Мировой войны

Презентация на тему Итоги II Мировой войны  Герои Отечественной Войны 1812 года

Герои Отечественной Войны 1812 года Появление вязания в Европе IX - XIV вв

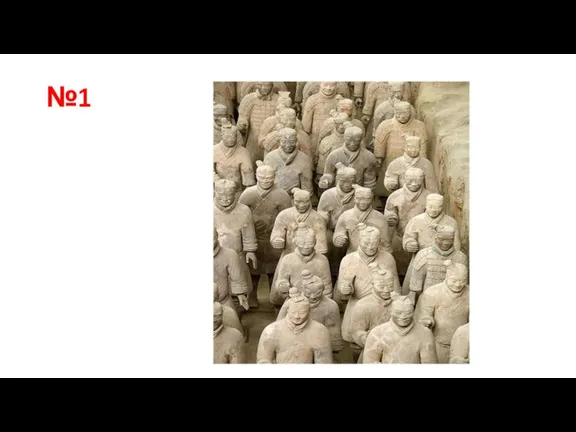

Появление вязания в Европе IX - XIV вв Культура Древнего мира. Задания (часть 1)

Культура Древнего мира. Задания (часть 1) Отдел по делам архивов администрации Чухломского Муниципального района Костромской области

Отдел по делам архивов администрации Чухломского Муниципального района Костромской области Подразделение духовной пищи Воронежского добровольческого коммунистического полка

Подразделение духовной пищи Воронежского добровольческого коммунистического полка Борьба Руси с иноземными нашествиями в XIII веке

Борьба Руси с иноземными нашествиями в XIII веке Боевой путь моего прадеда Брыкова Сергея Андреевича

Боевой путь моего прадеда Брыкова Сергея Андреевича Девятнадцатый век в истории мира

Девятнадцатый век в истории мира Гербы и флаги городов Вологодчины

Гербы и флаги городов Вологодчины Мой прапрадед – Дегтярёв Виктор Степанович

Мой прапрадед – Дегтярёв Виктор Степанович Tema_1_Vvedenie

Tema_1_Vvedenie Штурм Берлина. Герои

Штурм Берлина. Герои День славянской письменности и культуры. Св. Кирилл

День славянской письменности и культуры. Св. Кирилл Презентация по всеобщей истории на тему _Франция п

Презентация по всеобщей истории на тему _Франция п Из истории чисел. Римская нумерация

Из истории чисел. Римская нумерация Древняя Русь в нашей памяти. VII класс

Древняя Русь в нашей памяти. VII класс Презентация на тему Эпоха Елизаветы I Тюдор для учителя

Презентация на тему Эпоха Елизаветы I Тюдор для учителя  История происхождение двуглавого орла

История происхождение двуглавого орла Маг Iарулазул маргьу

Маг Iарулазул маргьу История шахмат (10 класс)

История шахмат (10 класс) Архитектура ХIX века

Архитектура ХIX века Культура Древнего Египта

Культура Древнего Египта Презентация на тему Общественная жизнь в середине 60-х - 80-х гг.

Презентация на тему Общественная жизнь в середине 60-х - 80-х гг.  Россия на рубеже XIX-XX веков

Россия на рубеже XIX-XX веков