Содержание

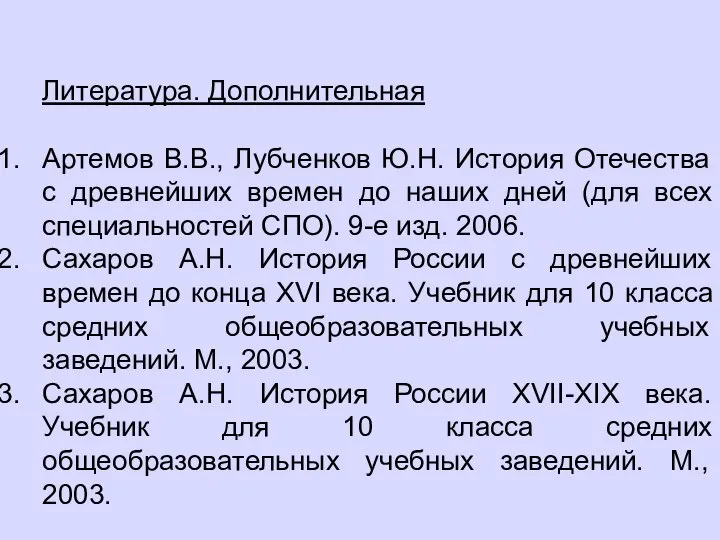

- 2. Литература. Дополнительная Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших времен до наших дней (для всех

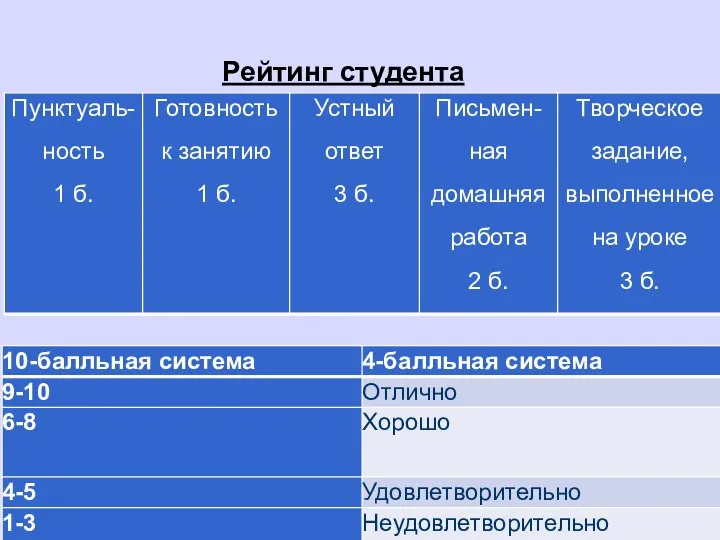

- 3. Рейтинг студента

- 4. Занятие 1. Введение в курс всеобщей истории

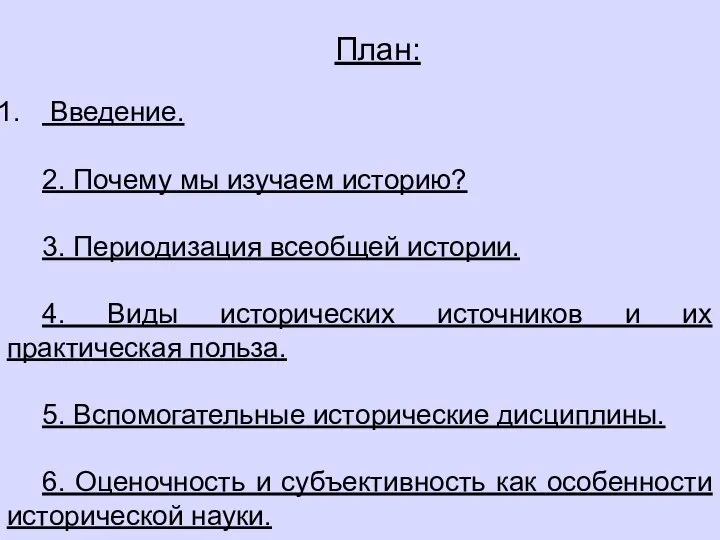

- 5. План: Введение. 2. Почему мы изучаем историю? 3. Периодизация всеобщей истории. 4. Виды исторических источников и

- 6. Фукидид 1. Введение История является одной из древнейших наук в мире, но именно как наука история

- 7. 2. Почему мы изучаем историю? Многие науки имеют практическую пользу и практическое применение. На первый взгляд

- 8. 2. Почему мы изучаем историю? В наше время происходит множество межнациональных и межрелигиозных конфликтов, и именно

- 9. 3. Периодизация всеобщей истории Если говорить о хронологических рамках всеобщей истории, то мы начинаем изучать человечество

- 10. 3. Периодизация всеобщей истории По мере того как развивается историческая наука, наше представление о прошлом уходит

- 11. 3. Периодизация всеобщей истории Всю историю человечества принято делить на 5 основных этапов. 1. История первобытного

- 12. 3. Периодизация всеобщей истории а) древняя история есть такая история, которая произошла чрезвычайно давно; б) древняя

- 13. 3. Периодизация всеобщей истории 3. История Средних веков (476–1500 гг.). Здесь существует сложность с определением верхней

- 14. 3. Периодизация всеобщей истории 4. История Нового времени (1500–1914 гг.). Верхняя дата – 1914 год –

- 15. 4. Виды исторических источников и их практическая польза Изучение истории начинается с исторических источников. Существует несколько

- 16. 4. Виды исторических источников и их практическая польза Важнейшую роль играют письменные источники. Их тоже существует

- 17. 4. Виды исторических источников и их практическая польза Даже изучение первобытности не базируется только на археологических

- 18. 4. Виды исторических источников и их практическая польза Существует специальная наука, которая изучает источники, – источниковедение.

- 19. 4. Виды исторических источников и их практическая польза В зависимости от того, кто является автором изучаемого

- 20. 4. Виды исторических источников и их практическая польза В зависимости от того, кому адресован этот источник,

- 21. 4. Виды исторических источников и их практическая польза Совершенно другое дело, если это мемуары, ведь их

- 22. 4. Виды исторических источников и их практическая польза Последний вопрос: зачем был создан источник? Цель может

- 23. 5. Вспомогательные исторические дисциплины Историкам помогают вспомогательные и специальные исторические дисциплины, каждая из которых работает со

- 24. 5. Вспомогательные исторические дисциплины Историк не может опираться на изучение только одного вида исторических источников. Объективные

- 25. 5. Вспомогательные исторические дисциплины Существуют многочисленные методы, позволяющие моделировать историческое прошлое. Такие методы имеют под собой

- 26. 6. Оценочность и субъективность как особенности исторической науки Важным при изучении истории является оценочный характер исторических

- 27. 6. Оценочность и субъективность как особенности исторической науки Такой оценочный характер заставляет многих людей задавать вопрос:

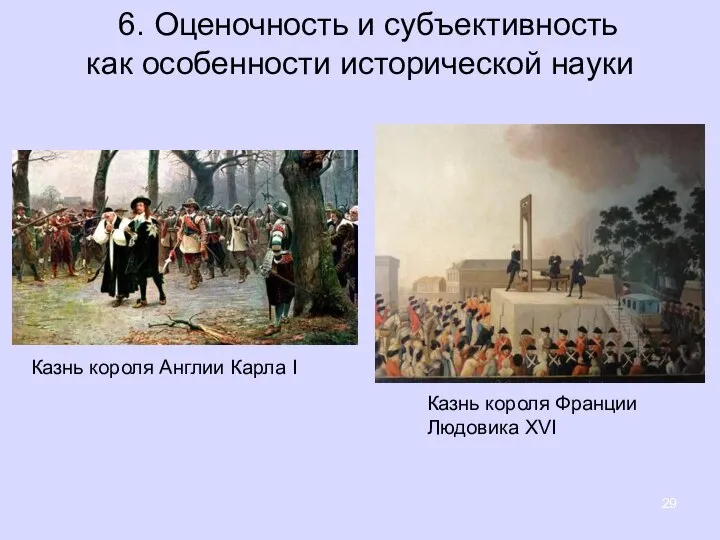

- 28. 6. Оценочность и субъективность как особенности исторической науки 3. В обоих случаях король бежал из страны,

- 29. 6. Оценочность и субъективность как особенности исторической науки Казнь короля Англии Карла I Казнь короля Франции

- 30. 6. Оценочность и субъективность как особенности исторической науки Это были просто совпадения или речь идет о

- 31. 6. Оценочность и субъективность как особенности исторической науки Поэтому принято говорить о том, что исторические законы

- 32. Закрепление новых знаний 1. Почему мы изучаем историю? История необходима людям просто потому, что они носители

- 33. Закрепление новых знаний 2. Кто является основоположниками истории как науки? Геродот и Фукидид.

- 34. Закрепление новых знаний 3. Назовите периоды и хронологические рамки всеобщей истории. 1. История первобытного общества (3

- 35. Домашнее задание 1. Как вы считаете, для чего вы изучаете историю в колледже? Хотели бы вы

- 36. Список литературы 1. Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М., 1973. 2. Волобуев О.В.

- 37. Интернет-ресурсы 1. Введение в курс всеобщей истории URL: https://interneturok.ru/istoriya/10-klass/vedenie/vvedenie-v-kurs-vseobschey-istorii?seconds=0&chapter_id=2145 (дата обращения: 30.08.2017)

- 38. Спасибо за урок!

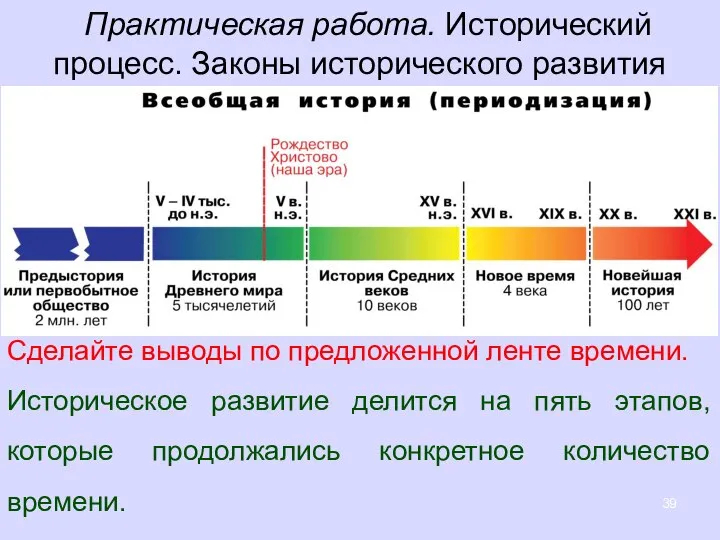

- 39. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития Сделайте выводы по предложенной ленте времени. Историческое развитие делится

- 40. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития Что можно рассказать об изменениях продолжительности и образе жизни

- 41. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития Увеличился период взросления, поскольку надо получать общее и профессиональное

- 42. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития Что такое акселерация, с чем она связана? Как она

- 43. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития 5. «В средние века и в начале нового времени

- 44. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития Это были могучие крепости с каменными стенами, внутри которых

- 45. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития В конце средневековья европейцы искали новые источники энергии, столь

- 46. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития В 1445 году Иоганн Гуттенберг изобрел печатный станок, в

- 47. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития 5. «Когда-то при военных столкновениях между племенами не брали

- 48. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития В середине XX века во время войны бомбежками стирали

- 49. Практическая работа. Исторический процесс. Законы исторического развития 1. Закон ускорения исторического времени. На каждую последующую эпоху

- 50. Домашнее задание Сформулируйте свои законы исторического развития.

- 52. Скачать презентацию

Меньшевики. Появление партии

Меньшевики. Появление партии Козякаевой Александре Лаврентьевне, труженице тыла, ветерану труда, посвящается…!

Козякаевой Александре Лаврентьевне, труженице тыла, ветерану труда, посвящается…! Евромайдан на Украине

Евромайдан на Украине Древний Рим

Древний Рим Участие России в глобальных организациях

Участие России в глобальных организациях Новый некоммерческий и коммерческий обмен

Новый некоммерческий и коммерческий обмен Причины переноса торгово-ростовщического центра Европы из Венеции в Великобританию. Эпоха Великих географических открытий

Причины переноса торгово-ростовщического центра Европы из Венеции в Великобританию. Эпоха Великих географических открытий Медный бунт в Москве, 1662 год

Медный бунт в Москве, 1662 год Название улиц города Рубцовска

Название улиц города Рубцовска К 150 – летию Н. К. Крупской. Многогранная Надежда Константиновна

К 150 – летию Н. К. Крупской. Многогранная Надежда Константиновна Российская экономика в 1990-е гг

Российская экономика в 1990-е гг Гостиница Прибалтийская

Гостиница Прибалтийская Крым и Россия. Мы вместе

Крым и Россия. Мы вместе Презентация на тему Церковный раскол. Реформы Никона

Презентация на тему Церковный раскол. Реформы Никона  II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

II ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Правосудие над военными преступниками

Правосудие над военными преступниками Технополис Москва (в районе Печатники)

Технополис Москва (в районе Печатники) Межвоенный период

Межвоенный период Судебная реформа 1861—1863 г

Судебная реформа 1861—1863 г НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ

НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ Рубежинцы-участники 2-ой Мировой войны

Рубежинцы-участники 2-ой Мировой войны Голубь мира. Шаблон

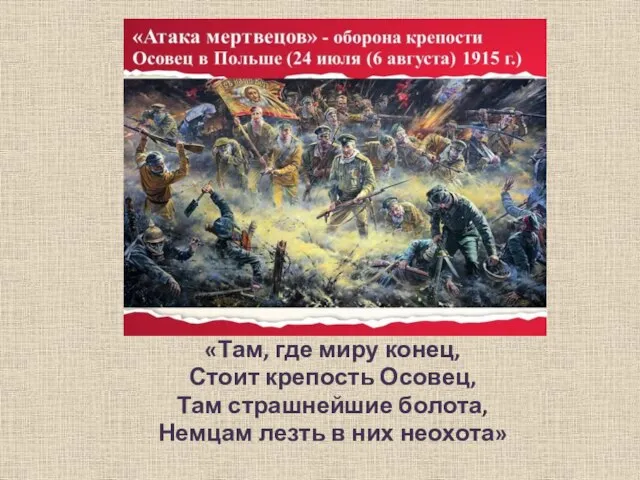

Голубь мира. Шаблон Крепость Осовец

Крепость Осовец 8_klass_evropeyskaya_kolonizatsia (1)

8_klass_evropeyskaya_kolonizatsia (1) В огне гражданской войны

В огне гражданской войны Великий китайский поход

Великий китайский поход Эхо прошедшей войны

Эхо прошедшей войны Презентация на тему Культура русских земель в 12-13 веках

Презентация на тему Культура русских земель в 12-13 веках