Слайд 2АКМЕИЗМ - ОДНО ИЗ МОДЕРНИСТИСКИХ ТЕЧЕНИЙ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1910-Х ГОДОВ, СФОРМИРОВАШЕЕСЯ

КАК РЕАКЦИЯ НА КРАЙНОСТИ СИМВОЛИЗМА.

Слайд 3АКМЕИСТЫ СРАЗУ ВЫСТУПАЛИ ЕДИНОЙ ГРУППОЙ. СВОЕМУ СОЮЗУ ОНИ ДАЛИ НАИМЕНОВАНИЕ "ЦЕХ ПОЭТОВ".

АКМЕИСТЫ ИЗДАЛИ 10 НОМЕРОВ СВОЕГО ЖУРНАЛА "ГИПЕРБОРЕЙ", А ТАКЖЕ НЕСКОЛЬКО АЛЬМАНАХОВ "ЦЕХА ПОЭТОВ".

Слайд 4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АКМЕИЗМА:

- ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЭЗИИ ОТ СИМВОЛИСТСКИХ ПРИЗЫВОВ К ИДЕАЛЬНОМУ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

ЕЙ ЯСНОСТИ;

- ОТКАЗ ОТ МИСТИЧЕСКОЙ ТУМАННОСТИ, ПРИНЯТИЕ ЗЕМНОГО МИРА В ЕГО МНОГООБРАЗИИ, ЗРИМОЙ КОНКРЕТНОСТИ, ЗВУЧНОСТИ, КРАСОЧНОСТИ;

- СТРЕМЛЕНИЕ ПРИДАТЬ СЛОВУ ОПРЕДЕЛЕННОЕ, ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ;

- ПРЕДМЕТНОСТЬ И ЧЕТКОСТЬ ОБРАЗОВ, ОТТОЧЕННОСТЬ ДЕТАЛЕЙ; - ОБРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ, К «ПОДЛИННОСТИ» ЕГО ЧУВСТВ; - ПОЭТИЗАЦИЯ МИРА ПЕРВОЗДАННЫХ ЭМОЦИЙ, ПЕРВОБЫТНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО НАЧАЛА;

Слайд 5АКМЕИЗМ НАСЧИТЫВАЛ ШЕСТЬ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ: Н.ГУМИЛЕВ, А.АХМАТОВА, О.МАНДЕЛЬШТАМ, С.ГОРОДЕЦКИЙ, М.ЗЕНКЕВИЧ,

В.НАРБУТ. НА РОЛЬ «СЕДЬМОГО АКМЕИСТА» ПРЕТЕНДОВАЛ Г.ИВАНОВ, НО ПОДОБНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ БЫЛА ОПРОТЕСТОВАНА А.АХМАТОВОЙ: «АКМЕИСТОВ БЫЛО ШЕСТЬ, И СЕДЬМОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО». НА ЗАСЕДАНИЯХ «ЦЕХА» РЕШАЛИСЬ КОНРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ, ОН ЯВЛЯЛСЯ ШКОЛОЙ ОВЛАДЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКИМ МАСТЕРСТВОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ.

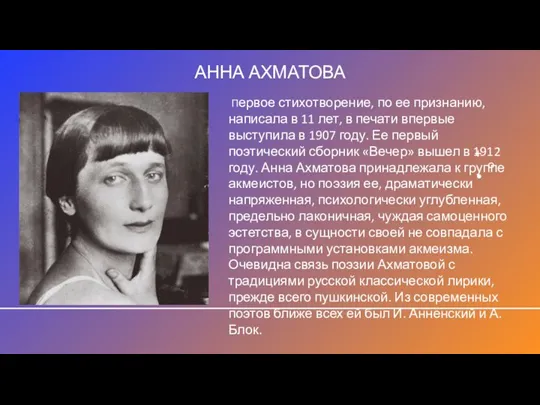

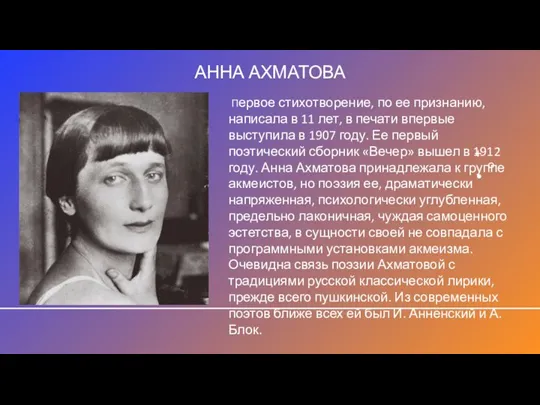

Слайд 7АННА АХМАТОВА

Первое стихотворение, по ее признанию, написала в 11 лет, в печати

впервые выступила в 1907 году. Ее первый поэтический сборник «Вечер» вышел в 1912 году. Анна Ахматова принадлежала к группе акмеистов, но поэзия ее, драматически напряженная, психологически углубленная, предельно лаконичная, чуждая самоценного эстетства, в сущности своей не совпадала с программными установками акмеизма. Очевидна связь поэзии Ахматовой с традициями русской классической лирики, прежде всего пушкинской. Из современных поэтов ближе всех ей был И. Анненский и А. Блок.

Слайд 8ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АННЫ АХМАТОВОЙ ДЛИЛАСЬ ПОЧТИ ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЕЕ

ПОЭЗИЯ ПЕРЕЖИЛА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЭВОЛЮЦИЮ, СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ ДОВОЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, СФОРМИРОВАВШИЕСЯ ЕЩЕ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ. НО ПРИ ВСЕМ ТОМ У ПОЗДНЕЙ АХМАТОВОЙ НЕСОМНЕННО СТРЕМЛЕНИЕ ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТОГО КРУГА ТЕМ И ИДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИСУТСТВУЮТ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ, ЧТО ОСОБЕННО ЯРКО ВЫРАЗИЛОСЬ В СТИХОТВОРНОМ ЦИКЛЕ «ВЕТЕР ВОЙНЫ» (1941-1945), В «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ» (1940-1962).

ГОВОРЯ О СВОИХ СТИХАХ, АННА АХМАТОВА УТВЕРЖДАЛА: «ДЛЯ МЕНЯ В НИХ — СВЯЗЬ С ВРЕМЕНЕМ, С НОВОЙ ЖИЗНЬЮ МОЕГО НАРОДА. КОГДА Я ПИСАЛА ИХ, Я ЖИЛА ТЕМИ РИТМАМИ, КОТОРЫЕ ЗВУЧАЛИ В ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ. Я СЧАСТЛИВА, ЧТО ЖИЛА В ЭТИ ГОДЫ И ВИДЕЛА СОБЫТИЯ, КОТОРЫМ НЕ БЫЛО РАВНЫХ».

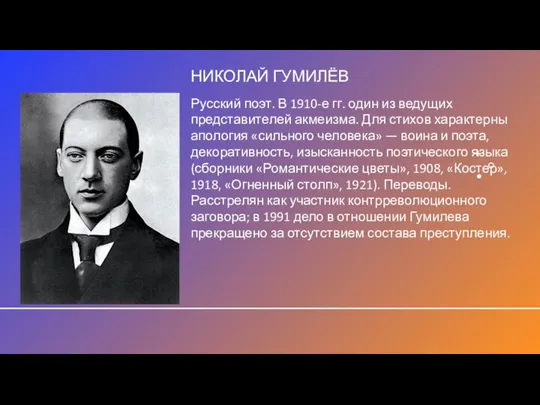

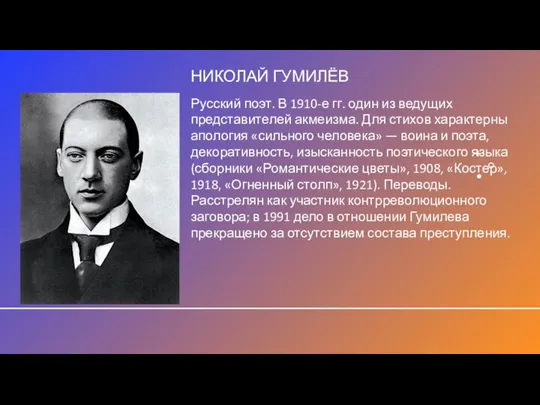

Слайд 9НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ

Русский поэт. В 1910-е гг. один из ведущих представителей акмеизма. Для

стихов характерны апология «сильного человека» — воина и поэта, декоративность, изысканность поэтического языка (сборники «Романтические цветы», 1908, «Костер», 1918, «Огненный столп», 1921). Переводы. Расстрелян как участник контрреволюционного заговора; в 1991 дело в отношении Гумилева прекращено за отсутствием состава преступления.

Слайд 10ОБЪЯВИВ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ — АКМЕИЗМ — НАСЛЕДНИКОМ СИМВОЛИЗМА, ЗАКОНЧИВШЕГО «СВОЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ»,

ГУМИЛЕВ ПРИЗЫВАЛ ПОЭТОВ ВЕРНУТЬСЯ К «ВЕЩНОСТИ» ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА (СТАТЬЯ «НАСЛЕДИЕ СИМВОЛИЗМА И АКМЕИЗМ», 1913). ПЕРВЫМ АКМЕИСТИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ГУМИЛЕВА СЧИТАЕТСЯ ПОЭМА «БЛУДНЫЙ СЫН», ВКЛЮЧЕННАЯ В ЕГО СБОРНИК «ЧУЖОЕ НЕБО» (1912). КРИТИКА ОТМЕЧАЛА ВИРТУОЗНОЕ ВЛАДЕНИЕ ФОРМОЙ: ПО СЛОВАМ БРЮСОВА, ЗНАЧЕНИЕ СТИХОВ ГУМИЛЕВА «ГОРАЗДО БОЛЬШЕ В ТОМ, КАК ОН ГОВОРИТ, НЕЖЕЛИ В ТОМ, ЧТО ОН ГОВОРИТ». СЛЕДУЮЩИЙ СБОРНИК «КОЛЧАН» (1916), ДРАМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА «ДИТЯ АЛЛАХА» И ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА «ГОНДЛА» (ОБЕ 1917) СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УСИЛЕНИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГУМИЛЕВА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО НАЧАЛА.

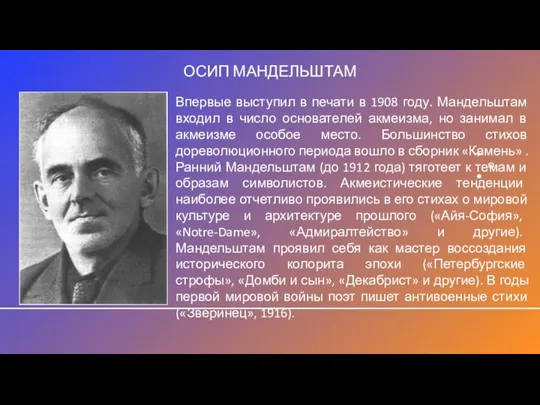

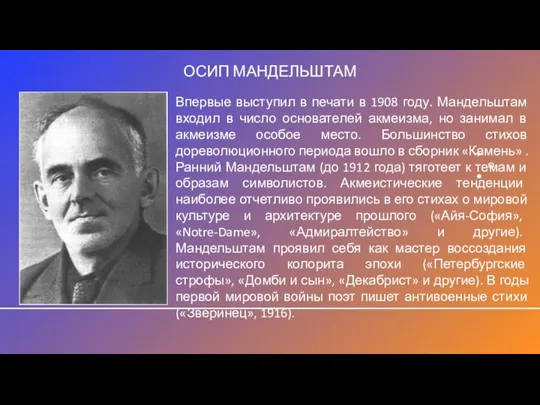

Слайд 11ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Впервые выступил в печати в 1908 году. Мандельштам входил в число

основателей акмеизма, но занимал в акмеизме особое место. Большинство стихов дореволюционного периода вошло в сборник «Камень» . Ранний Мандельштам (до 1912 года) тяготеет к темам и образам символистов. Акмеистические тенденции наиболее отчетливо проявились в его стихах о мировой культуре и архитектуре прошлого («Айя-София», «Notre-Dame», «Адмиралтейство» и другие). Мандельштам проявил себя как мастер воссоздания исторического колорита эпохи («Петербургские строфы», «Домби и сын», «Декабрист» и другие). В годы первой мировой войны поэт пишет антивоенные стихи («Зверинец», 1916).

Слайд 12В СТИХАХ, НАПИСАННЫХ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, ОТРАЗИЛАСЬ ТРУДНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ОСМЫСЛЕНИЯ ПОЭТОМ НОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. НЕСМОТРЯ НА ИДЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, МАНДЕЛЬШТАМ ИСКАЛ ПУТИ ТВОРЧЕСКОГО УЧАСТИЯ В НОВОЙ ЖИЗНИ. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЕГО СТИХИ 20-Х ГОДОВ. НОВЫЕ ЧЕРТЫ ПОЭЗИИ МАНДЕЛЬШТАМА ВЫЯВЛЯЮТСЯ В ЕГО ЛИРИКЕ 30-Х ГОДОВ: ТЯГОТЕНИЕ К ШИРОКИМ ОБОБЩЕНИЯМ, К ОБРАЗАМ, ВОПЛОЩАЮЩИМ СИЛЫ «ЧЕРНОЗЕМА» (ЦИКЛ «СТИХИ 1930-1937 ГГ.»). ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО В ТВОРЧЕСТВЕ МАНДЕЛЬШТАМА ЗАНИМАЮТ СТАТЬИ О ПОЭЗИИ. НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ПОЭТА БЫЛО ПОМЕЩЕНО В ТРАКТАТЕ «РАЗГОВОР О ДАНТЕ» .

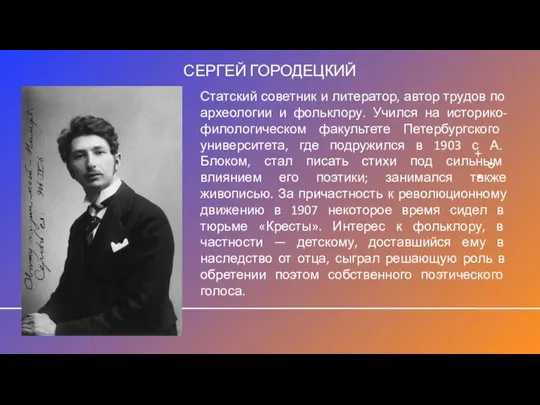

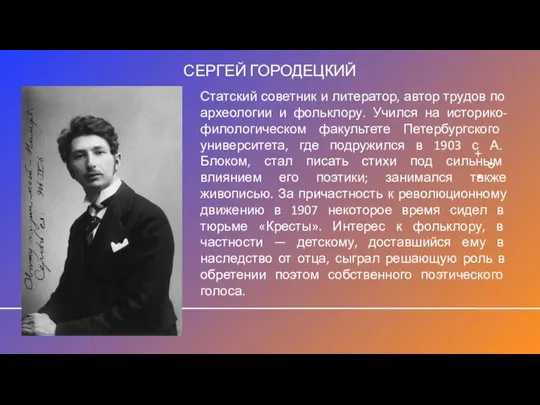

Слайд 13СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ

Статский советник и литератор, автор трудов по археологии и фольклору. Учился

на историко-филологическом факультете Петербургского университета, где подружился в 1903 с А. Блоком, стал писать стихи под сильным влиянием его поэтики; занимался также живописью. За причастность к революционному движению в 1907 некоторое время сидел в тюрьме «Кресты». Интерес к фольклору, в частности — детскому, доставшийся ему в наследство от отца, сыграл решающую роль в обретении поэтом собственного поэтического голоса.

Слайд 14ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ГОРОДЕЦКОГО РЕШИЛАСЬ В ОДИН ВЕЧЕР В ЯНВАРЕ 1906, КОГДА ОН

ПРОЧЕЛ НА «БАШНЕ» ВЯЧ. ИВАНОВА В ПРИСУТСТВИИ В. БРЮСОВА СТИХИ, ВОШЕДШИЕ ЗАТЕМ В ЕГО ПЕРВУЮ КНИГУ «ЯРЬ» (1907; ВЫШЛА В КОНЦЕ 1906). «ЯРЬ» ПОЛЬЗОВАЛАСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ УСПЕХОМ У ЧИТАТЕЛЯ, ВЫЗВАЛА ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТКЛИКИ В КРИТИКЕ, ПЛЕНИВШЕЙСЯ МОЛОДОЙ СИЛОЙ СТИЛИЗОВАННЫХ «ЯЗЫЧЕСКИХ» ПЕСЕН. ЯРКИЙ ДЕБЮТ ЗАТРУДНИЛ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДЕЦКОГО: ОН ТО ПЫТАЛСЯ ЗАКРЕПИТЬ ОБРАЗ ПОЭТА-ДИКАРЯ, БЕСХИТРОСТНОГО ПАНТЕИСТА, УПОЕННОГО МОЛОДОСТЬЮ И ЧУВСТВЕННЫМИ РАДОСТЯМИ ЖИЗНИ, ТО ДЕЛАЛ ПОПЫТКИ РАСШИРИТЬ ДИАПАЗОН СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА, СЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. В СБОРНИКЕ «ПЕРУН» (1907) БУЙНОЙ СТИХИИ ЯРИЛЫ ПРОТИВОСТОИТ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, «ГОРОДСКИЕ ДЕТИ, ЧАХЛЫЕ ЦВЕТЫ». НО НИ ОДИН ИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХ СБОРНИКОВ НЕ ДОСТИГ НИ УРОВНЯ, НИ УСПЕХА «ЯРИ»: «ДИКАЯ ВОЛЯ» (1908), «РУСЬ» (1910), «ИВА» (1914) ПРОШЛИ ПОЧТИ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ.

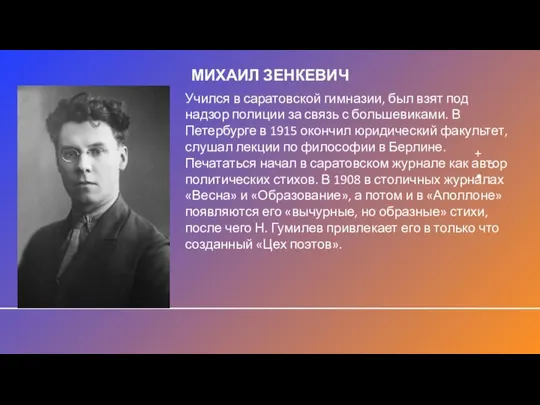

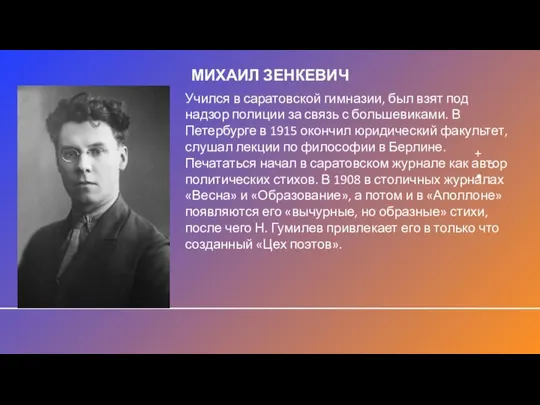

Слайд 15МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ

Учился в саратовской гимназии, был взят под надзор полиции за связь

с большевиками. В Петербурге в 1915 окончил юридический факультет, слушал лекции по философии в Берлине. Печататься начал в саратовском журнале как автор политических стихов. В 1908 в столичных журналах «Весна» и «Образование», а потом и в «Аполлоне» появляются его «вычурные, но образные» стихи, после чего Н. Гумилев привлекает его в только что созданный «Цех поэтов».

Слайд 16ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ КНИГ, ВЫШЕДШИХ ПОД МАРКОЙ ЭТОГО КРУЖКА, — «ДИКАЯ ПОРФИРА»

(1912) М. ЗЕНКЕВИЧА. ВЫБРАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ЗАГЛАВИЯ СЛОВА БАРАТЫНСКОГО ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПОСЛЕДНЯЯ СМЕРТЬ» ПРОЯСНЯЛИ ПАФОС «ПЕРВОБЫТНЫХ» СТИХОВ М. ЗЕНКЕВИЧА, С ИХ ПРОРОЧЕСТВАМИ ГРЯДУЩЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ХАОСУ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОТОМСТИТ ОСКОРБИВШЕМУ ЕЕ ЧЕЛОВЕКУ. НАТУРФИЛОСОФСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ТЕМЫ СБОРНИКА СБЛИЖАЛИ ЕГО С ДРУГИМ ПОЭТОМ «ЛЕВОГО ФЛАНГА АКМЕИЗМА» — В. НАРБУТОМ. СОБРАТЬЯ ПО ЦЕХУ ПРИВЕТСТВОВАЛИ «АДАМИЗМ» «ВОЛЬНОГО ОХОТНИКА» И ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТЬ «ЗЕМЛЕ»; БРЮСОВ СДЕРЖАННО ОТМЕТИЛ «НАУЧНОСТЬ»; ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ, ГЛУБЖЕ ДРУГИХ ПОНЯВШИЙ СМЫСЛ «ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ КАРТИН», НАПИСАЛ: «ЗЕНКЕВИЧ ПЛЕНИЛСЯ МАТЕРИЕЙ, И ЕЙ УЖАСНУЛСЯ». УВЛЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДОЙ И ОТКРОВЕННЫМИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ОПИСАНИЯМИ, НАМЕРЕННЫЙ АНТИЭСТЕТИЗМ, ПРИВОДИЛИ К ТОМУ, ЧТО ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. ЗЕНКЕВИЧА НЕ ВСЕГДА МОГЛИ БЫТЬ ПРОПУЩЕНЫ ЦЕНЗУРОЙ, А САМ АВТОР ПОРОЙ ОТКАЗЫ ВАЛСЯ ОТ ИХ ПУБЛИЧНОГО ЧТЕНИЯ. ТАК ЖЕ СО ВРЕМЕНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ ПЕРЕКЛЮЧАЛСЯ НА ПЕРЕВОДЧЕСКУЮ РАБОТУ.

Слайд 17ЖЕЛАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ НА ЕДИНОЖДЫ ПОКОРЕННУЮ ВЕРШИНУ ЗАСТАВЛЯЕТ ГОРОДЕЦКОГО СУДОРОЖНО МЕТАТЬСЯ, ИСКАТЬ НОВЫХ

ПУТЕЙ, ПЕРЕБЕГАЯ ИЗ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЛАГЕРЯ В ДРУГОЙ, ЗАЧАСТУЮ — ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПО ЭСТЕТИЧЕСКИМ УСТРЕМЛЕНИЯМ. ЗА СЕМЬ ЛЕТ ОН СТАНОВИЛСЯ ЭКСТРЕМИСТОМ ПОЧТИ ВСЕХ ЛИТЕРАТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: ОТ «МИСТИЧЕСКОГО АНАРХИЗМА» И АКМЕИЗМА (ПРОГРАММНО-АКМЕИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЦВЕТУЩИЙ ПОСОХ») ДО СОЗДАННОГО ИМ ДЛЯ «ВЕСЕННЕГО БРАТИКА» С. ЕСЕНИНА КРУЖКА НАРОДНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ «КРАСА». НО НИЧЕГО БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО, НЕЖЕЛИ «ЯРЬ», ГОРОДЕЦКОМУ СОЗДАТЬ НЕ УДАЛОСЬ.

Слайд 18АКМЕИСТЫ СТРЕМИЛИСЬ К ЧУВСТВЕННОЙ ПЛАСТИЧЕСКИ-ВЕЩНОЙ ЯСНОСТИ ОБРАЗА И ТОЧНОСТИ, ЧЕКАННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА.

ИХ «ЗЕМНАЯ» ПОЭЗИЯ СКЛОННА К КАМЕРНОСТИ, ЭСТЕТИЗМУ И ПОЭТИЗАЦИИ ЧУВСТВ ПЕРВОЗДАННОГО ЧЕЛОВЕКА. ДЛЯ АКМЕИЗМА БЫЛА ХАРАКТЕРНА КРАЙНЯЯ АПОЛИТИЧНОСТЬ, ПОЛНОЕ РАВНОДУШИЕ К ЗЛОБОДНЕВНЫМ ПРОБЛЕМАМ СОВРЕМЕННОСТИ.

Слайд 19ВЫСШЕЙ ТОЧКОЙ В ИЕРАРХИИ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ НИХ БЫЛА КУЛЬТУРА, ТОЖДЕСТВЕННАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ.

ПОЭТОМУ СТОЛЬ ЧАСТЫ У АКМЕИСТОВ ОБРАЩЕНИЯ К МИФОЛОГИЧЕСКИМ СЮЖЕТАМ И ОБРАЗАМ. ЕСЛИ СИМВОЛИСТЫ В СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА МУЗЫКУ, ТО АКМЕИСТЫ — НА ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА: АРХИТЕКТУРУ, СКУЛЬПТУРУ, ЖИВОПИСЬ. ТЯГОТЕНИЕ К ТРЕХМЕРНОМУ МИРУ ВЫРАЗИЛОСЬ В УВЛЕЧЕНИИ АКМЕИСТОВ ПРЕДМЕТНОСТЬЮ: КРАСОЧНАЯ, ПОРОЙ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ МОГЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЧИСТО ЖИВОПИСНОЙ ЦЕЛЬЮ.

Слайд 20ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ АКМЕИСТСКОГО КРУГА ПОЭТОВ ЯВЛЯЛАСЬ ИХ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ». ПО СУЩЕСТВУ, АКМЕИСТЫ

БЫЛИ НЕ СТОЛЬКО ОРГАНИЗОВАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ С ОБЩЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ, СКОЛЬКО ГРУППОЙ ТАЛАНТЛИВЫХ И ОЧЕНЬ РАЗНЫХ ПОЭТОВ, КОТОРЫХ ОБЪЕДИНЯЛА ЛИЧНАЯ ДРУЖБА.

Слайд 21ТВОРЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ПОЭТОВ, СОЧУВСТВУЮЩИХ АКМЕИЗМУ, СЛОЖИЛИСЬ ПО-РАЗНОМУ: Н.КЛЮЕВ ВПОСЛЕДСТВИИ ЗАЯВИЛ О СВОЕЙ

НЕПРИЧАСТНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА, Г.АДАМОВИЧ И Г.ИВАНОВ ПРОДОЛЖИЛИ И РАЗВИЛИ МНОГИЕ ПРИНЦИПЫ АКМЕИЗМА В ЭМИГРАЦИИ, НА В.ХЛЕБНИКОВА АКМЕИЗМ НЕ ОКАЗАЛ СКОЛЬКО-НИБУДЬ ЗАМЕТНОГО ВЛИЯНИЯ.

Аттестационная работа. Заочная экскурсия по малой родине лауреата Государственной премии, поэта, писателя А.Я. Яшина (Попова)

Аттестационная работа. Заочная экскурсия по малой родине лауреата Государственной премии, поэта, писателя А.Я. Яшина (Попова) « Громадная трагедия души» в рассказе А.И.КУПРИНА «Гранатовый браслет» Учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея № 88 г.Екате

« Громадная трагедия души» в рассказе А.И.КУПРИНА «Гранатовый браслет» Учитель русского языка и литературы МБОУ Лицея № 88 г.Екате М.Ю.Лермонтов Ашик-Кериб

М.Ю.Лермонтов Ашик-Кериб Рекомендательный список литературы для молодёжи

Рекомендательный список литературы для молодёжи Награда за открытие. Создание цикла виртуальных интерактивных экскурсий по творчеству писателей лауреатов

Награда за открытие. Создание цикла виртуальных интерактивных экскурсий по творчеству писателей лауреатов Сказки Корнея Чуковского. Викторина для детей младшего школьного возраста

Сказки Корнея Чуковского. Викторина для детей младшего школьного возраста Через книгу к нравственности

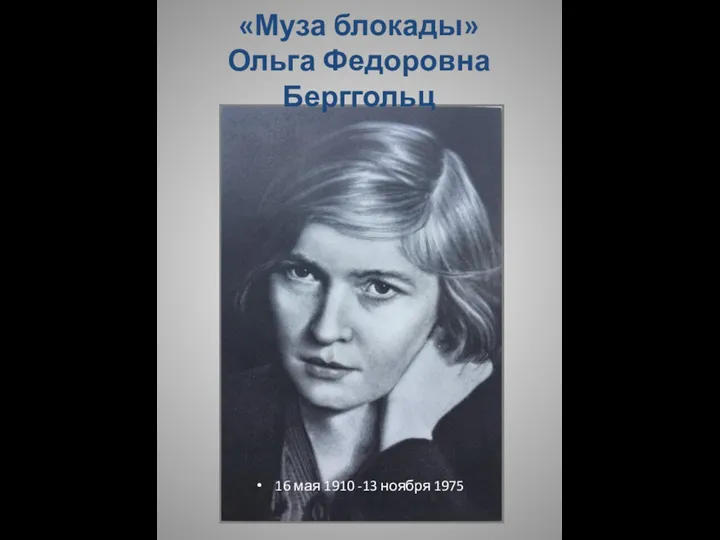

Через книгу к нравственности Муза блокады Ольга Федоровна Берггольц

Муза блокады Ольга Федоровна Берггольц Стихотворение А.С. Пушкина. Я помню чудное мгновенье

Стихотворение А.С. Пушкина. Я помню чудное мгновенье Презентация на тему Иван Андреевич Крылов Басни

Презентация на тему Иван Андреевич Крылов Басни  Ге Николай Николаевич Николай (1831-1894)

Ге Николай Николаевич Николай (1831-1894) Писатели и поэты периода Великой Отечественной войны

Писатели и поэты периода Великой Отечественной войны Ҳудожники - иллюстраторы детских книг

Ҳудожники - иллюстраторы детских книг Все-таки жизнь продолжается. Виртуальная выставка, посвящённая Дню рождения Виктора Фёдоровича Потанина

Все-таки жизнь продолжается. Виртуальная выставка, посвящённая Дню рождения Виктора Фёдоровича Потанина Викторина по басням И. А. Крылова

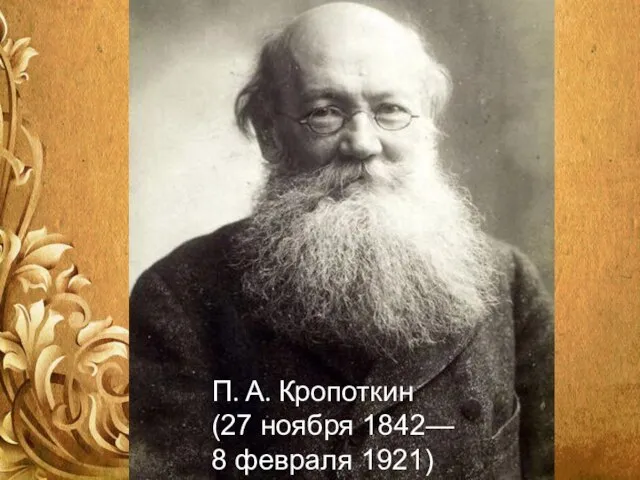

Викторина по басням И. А. Крылова Презентация на тему Петр Алексеевич Кропоткин

Презентация на тему Петр Алексеевич Кропоткин  Художественный мир произведений Н.С. Лескова

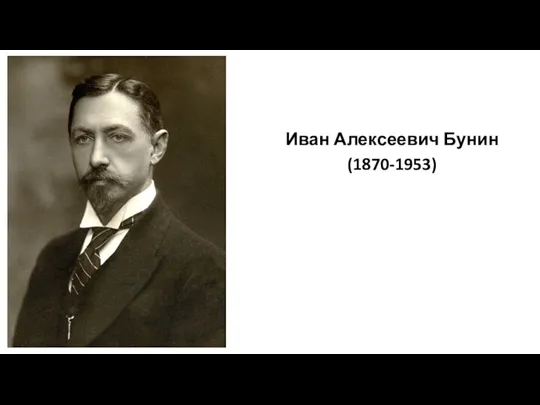

Художественный мир произведений Н.С. Лескова Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) И. А. Гончаров Обломов

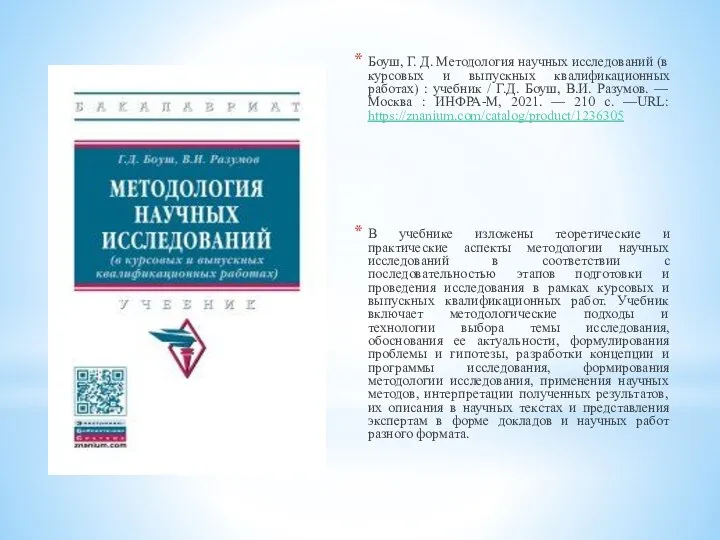

И. А. Гончаров Обломов Методология научных исследований

Методология научных исследований Haiku

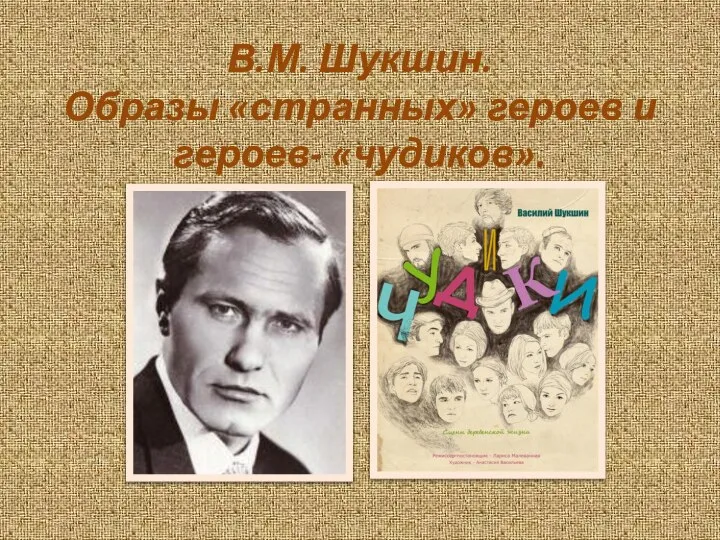

Haiku В.М. Шукшин. Образы странных героев и героев - чудиков

В.М. Шукшин. Образы странных героев и героев - чудиков Книжная выставка Чудесных слов волшебный мир к юбилеям писателей и книг

Книжная выставка Чудесных слов волшебный мир к юбилеям писателей и книг Сказочные дома

Сказочные дома Недоросль как сатирическая комедия. Сюжет и конфликт комедии

Недоросль как сатирическая комедия. Сюжет и конфликт комедии А.С. Пушкин говорил: Что за прелесть эти сказки…

А.С. Пушкин говорил: Что за прелесть эти сказки… Леонид Николаевич Андреев (1871 – 1919)

Леонид Николаевич Андреев (1871 – 1919) Презентация на тему Образ Демона в творчестве М А Врубеля и М Ю Лермонтова

Презентация на тему Образ Демона в творчестве М А Врубеля и М Ю Лермонтова