Содержание

- 2. Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865-1941) и Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945)

- 3. Ноябрь 1920 г. – Париж, квартира на 11-бис Авеню дю Колонель Бонне

- 4. Литературная деятельность Д.С.Мережковского в эмиграции охватывает период в 20 лет. Цель творчества – поиски «новой веры

- 5. Религиозно-философские идеи, отразившиеся в книгах Мережковского Через все книги проходит идея «единства религиозного опыта человечества в

- 6. Критические отклики на книги Мережковского И.Ильин (вслед за другими отрицательными отзывами о дореволюционном творчестве: Н.Михайловского, А.Амфитеатрова,

- 7. В то же время отмечаются положительные стороны произведений Мережковского И.Ильин: «Эпохи, которые он выбирает для своих

- 8. З.Н.Гиппиус Переиздание дореволюционных произведений (сб.рассказов «Небесные слова», Париж, 1921) «Стихи: Дневник 1911-1921» (вошли тексты из сб.

- 9. Г.П. Струве назвал З.Н.Гиппиус «одним из умнейших и даровитейших писателей своего времени». Г.Адамович, отмечая исключительность личности

- 10. «Стихи: Дневник 1911-1921» (Берлин, 1922) Отмечается четкое разделение жизни лирического героя на два периода: до отъезда

- 11. Н.А.Богомолов: «Ее стихи этого времени словно выходят за пределы собственно поэзии, приобретая особую интонацию, притягательную и

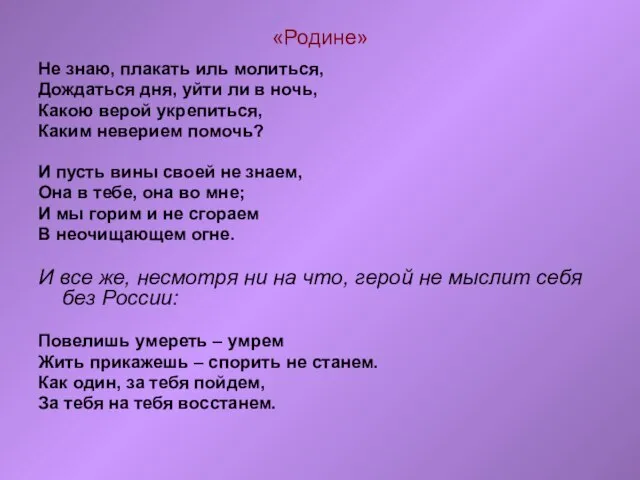

- 12. «Родине» Не знаю, плакать иль молиться, Дождаться дня, уйти ли в ночь, Какою верой укрепиться, Каким

- 13. 14 декабря «14 декабря» «14 декабря 17 года» «14 декабря 18 года» Стихотворения посвящены декабристам. Мрачные

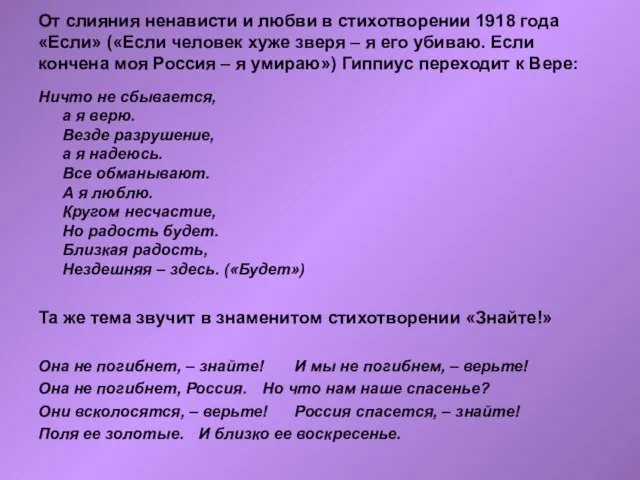

- 14. От слияния ненависти и любви в стихотворении 1918 года «Если» («Если человек хуже зверя – я

- 15. «Сияния» (1938) Темы сборника повторяют основную тематику всего творчества Гиппиус: Тройной бездонностью мир богат. Тройная бездонность

- 16. Мир предстает в его противоречивости Противоречие, расколотость – неотъемлемые свойства человека ХХ века, и, следовательно, лирического

- 17. Мир воспринимается трагически, но всегда сохраняется надежда на очищение, изменение Тоска, ночь, пропасть, духота, омертвление –

- 18. Тема Бога, Христа (в русле поиска вслед за Мережковским нового религиозного сознания) Земная жизнь – «мост,

- 19. Тема России и тема чужбины «Рыдательное» «Подожди» «Гурдон» «Лик» «Неотступное» «Господи, дай увидеть!» Господи, дай увидеть!

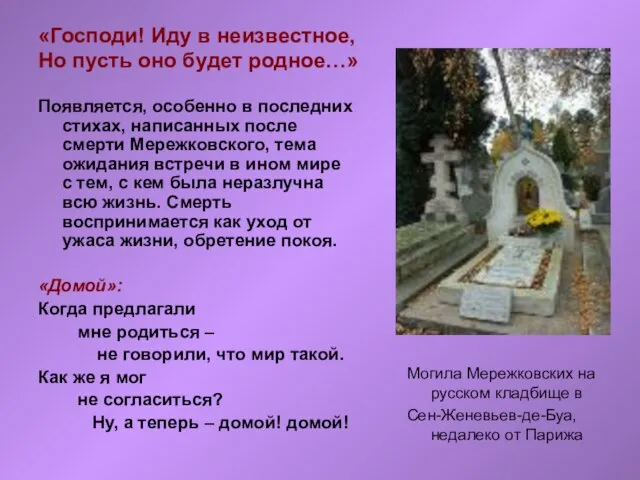

- 20. «Господи! Иду в неизвестное, Но пусть оно будет родное…» Появляется, особенно в последних стихах, написанных после

- 21. Своеобразие поэзии З.Н.Гиппиус Символизм → образы-символы: снег, огонь, Бог, черт, Любовь, Смерть и пр., отражающие идею

- 22. Константин Бальмонт (1867-1942) в эмиграции

- 23. Г.Струве: «Бальмонт оставался самим собой» Во Франции сотрудничает в журнале «Современные записки» и газете «Последние новости»,

- 24. Тема России В сборнике «Марево» основная тема – распад старой России, революция воспринимается как «безумие», «дикий

- 25. В последующих сборниках поэт остается верен себе, как и в сборнике «Моё – Ей» Есть слово

- 26. «Моя любовь» Вступая в мир, мы в дом вступаем отчий, Нас нежит мать, баюкает нас няня,

- 27. Последний сборник «Светослужение» - одна из наиболее трагических книг в эмигрантском наследии Бальмонта, что отражается в

- 28. Общие особенности поэзии Бальмонта в эмиграции К. Бальмонт: «Стихи мои – восхваление того вечного лика России,

- 29. Вячеслав Иванов (1866-1949) в эмиграции В 1924 г. уехал из России по командировке «с научной целью»,

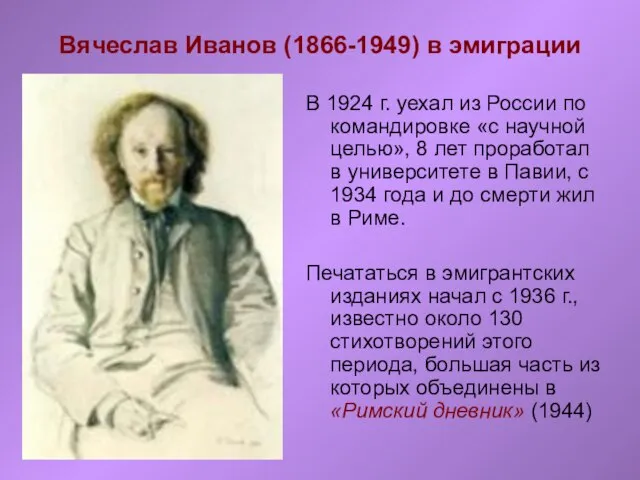

- 30. Своеобразие поэтического мира Вяч. Иванова Вяч. Иванов – в первую очередь мыслитель, и в своих стихах

- 31. Г. Адамович: «Стихи Вячеслава Иванова льются широким, величавым, великолепным, сладковатым потоком, без того, чтобы хоть что-нибудь

- 32. Присутствует описательное начало, «я» индивидуальное заменено «коллективным Я», в стиле Вяч. Иванова преобладают архаические формы, синтаксические

- 33. Вывод Творчество модернистов за рубежом продолжает развиваться в том же русле, что и в России; продолжаются

- 35. Скачать презентацию

Сахаров Андрей Дмитриевич

Сахаров Андрей Дмитриевич Мир сказок братьев Гримм

Мир сказок братьев Гримм Гаврилов Петр Михайлович (1900-1979)

Гаврилов Петр Михайлович (1900-1979) Двухметровый романтик Владимир Маяковский

Двухметровый романтик Владимир Маяковский Пушкинский день России

Пушкинский день России Иван Сергеевич Тургенев. Творчество писателя

Иван Сергеевич Тургенев. Творчество писателя Роберт Шуман. 1810 - 1856

Роберт Шуман. 1810 - 1856 Фет Афанасий Афанасьевич

Фет Афанасий Афанасьевич Всемирный день поэзии

Всемирный день поэзии История отечественной литературы

История отечественной литературы Как в зеркало, смотрит Раскольников на своих отвратительных двойников и видит... себя

Как в зеркало, смотрит Раскольников на своих отвратительных двойников и видит... себя А.И.Солженицын Один день Ивана Денисовича

А.И.Солженицын Один день Ивана Денисовича Пабло Пикассо

Пабло Пикассо Спасович Владимир Данилович (1829-1906)

Спасович Владимир Данилович (1829-1906) Художественные особенности в лирике Лермонтова Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… М.Ю.Лермонтов

Художественные особенности в лирике Лермонтова Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… М.Ю.Лермонтов Александр Иванович Куприн (1870-1938)

Александр Иванович Куприн (1870-1938) Фантазии Алана Милна

Фантазии Алана Милна Ради жизни на земле Поэзия, опалённая войной

Ради жизни на земле Поэзия, опалённая войной Презентация на тему Астрид Линдгрен

Презентация на тему Астрид Линдгрен  Пушкинский день в России (День русского языка)

Пушкинский день в России (День русского языка) Жарэс Алфёраў

Жарэс Алфёраў Фет Афанасий Афанасьевич 1820 — 1892

Фет Афанасий Афанасьевич 1820 — 1892 Презентация на тему Адресаты любовной лирики Лермонтова (10 класс)

Презентация на тему Адресаты любовной лирики Лермонтова (10 класс)  Уильям Шекспир

Уильям Шекспир Презентация на тему Язык в романе «Пётр Первый»

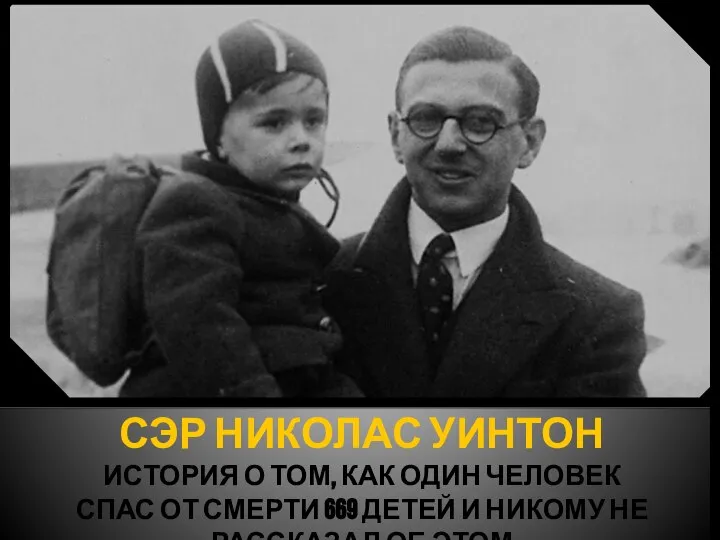

Презентация на тему Язык в романе «Пётр Первый»  Сэр Николас Уинтон

Сэр Николас Уинтон Презентация на тему Уездный город N в комедии Н В Гоголя Ревизор

Презентация на тему Уездный город N в комедии Н В Гоголя Ревизор  Рей Дуґлас Бредбері

Рей Дуґлас Бредбері