Содержание

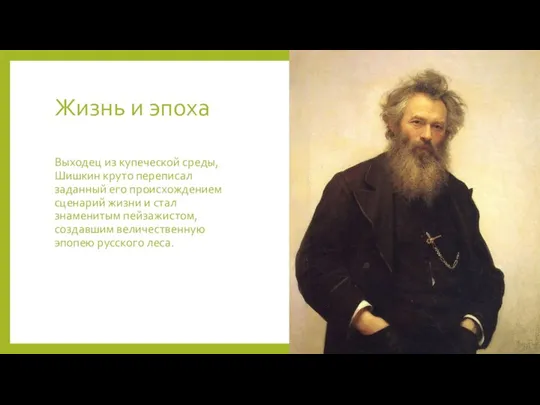

- 2. Жизнь и эпоха Выходец из купеческой среды, Шишкин круто переписал заданный его происхождением сценарий жизни и

- 3. Иван Шишкин родился 13 января 1832 года в Елабуге Вятской губернии (ныне — Республика Татарстан в

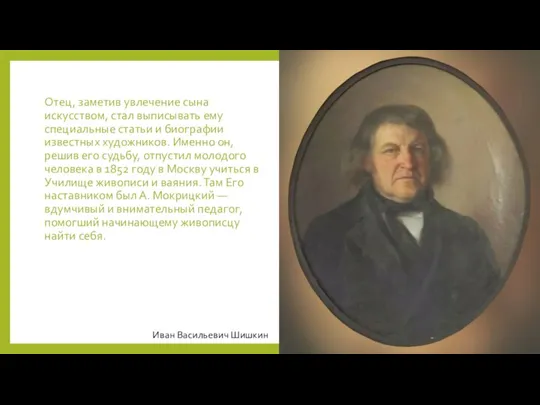

- 4. Отец, заметив увлечение сына искусством, стал выписывать ему специальные статьи и биографии известных художников. Именно он,

- 5. В Академии Шишкин заметно выделялся своими талантами; его успехи отмечались медалями; в 1860 году он окончил

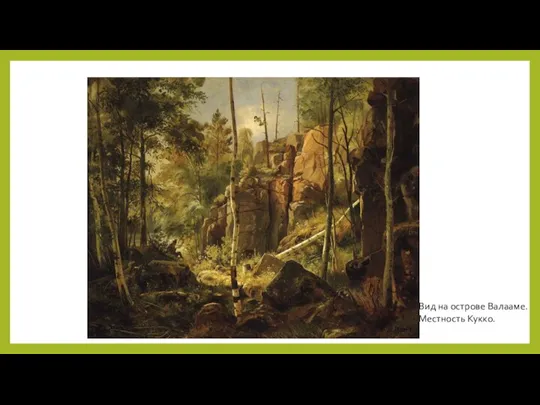

- 6. Вид на острове Валааме. Местность Кукко.

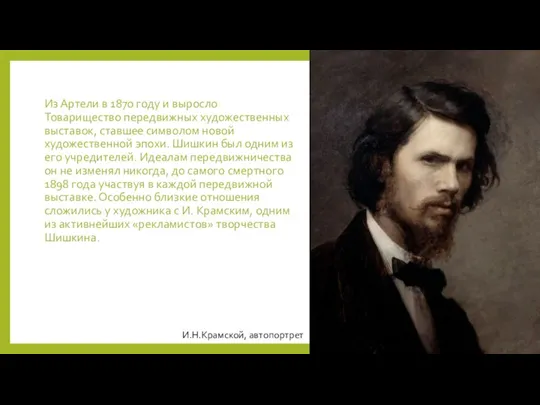

- 7. Из Артели в 1870 году и выросло Товарищество передвижных художественных выставок, ставшее символом новой художественной эпохи.

- 8. Знаменитые работы Начало 1870-х годов — время расцвета в творчестве Шишкина. Он полон сил и замыслов,

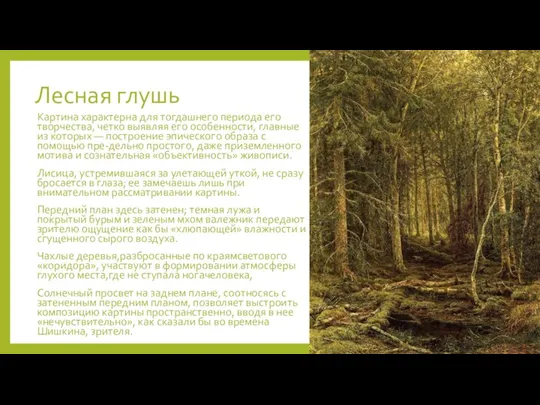

- 9. Лесная глушь Картина характерна для тогдашнего периода его творчества, четко выявляя его особенности, главные из которых

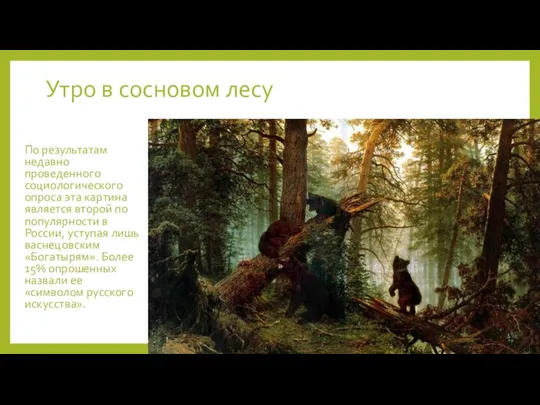

- 10. Утро в сосновом лесу По результатам недавно проведенного социологического опроса эта картина является второй по популярности

- 11. В первоначальных эскизах присутствовало лишь два медведя. В конечном варианте их стало больше; само включение медведей

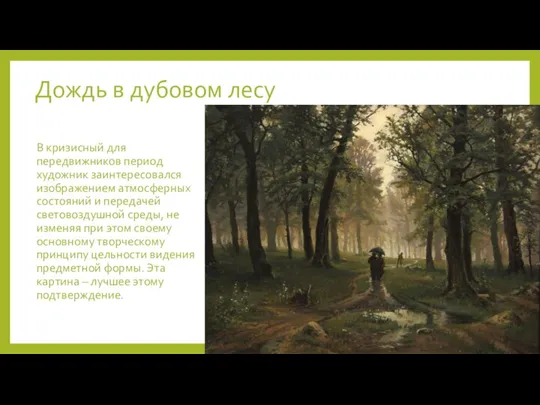

- 12. Дождь в дубовом лесу В кризисный для передвижников период художник заинтересовался изображением атмосферных состояний и передачей

- 13. Тонкое прозрачное марево, колышущееся в пространстве между деревьями, объединяет небо, землю и лес в одно прекрасное

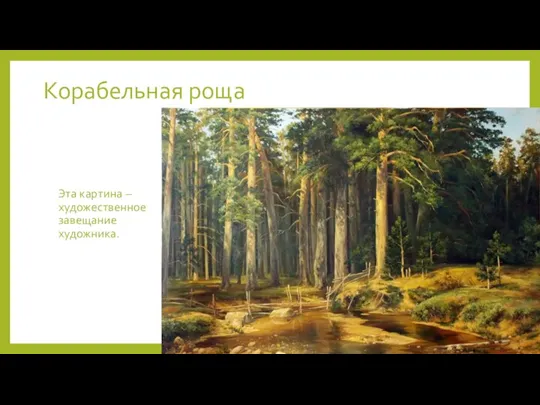

- 14. Корабельная роща Эта картина – художественное завещание художника.

- 15. Мощные стволы сосен, с пятнами тени от раскидистых крон на них— выписаны любовно и подробно, вплоть

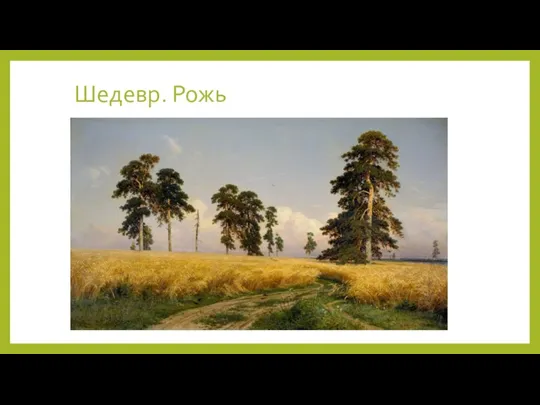

- 16. Шедевр. Рожь

- 17. Этот шедевр Шишкина экспонировался на 1 передвижной выставке, прошедшей в 1878 году в помещении Общества поощрения

- 18. Предгрозье. Громады кучевых облаков тяжело нависают над рожью, они грозят близким ливнем — очистительным и благодатным.

- 19. Дорога. Проселок, полузаросший травой и цветами, словно приглашает путника пройти по нему, маня счастливыми открытиями и

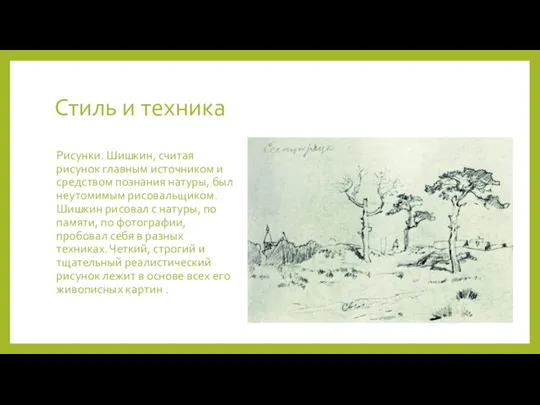

- 20. Стиль и техника Рисунки. Шишкин, считая рисунок главным источником и средством познания натуры, был неутомимым рисовальщиком.

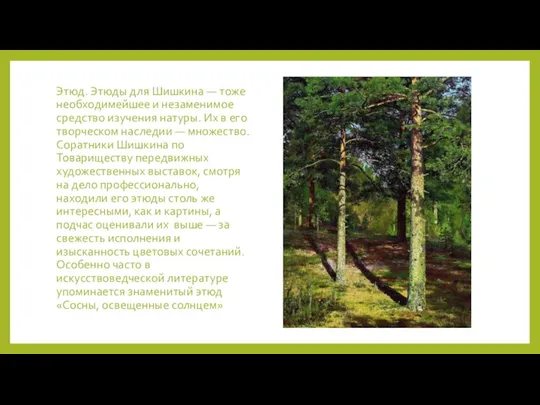

- 21. Этюд. Этюды для Шишкина — тоже необходимейшее и незаменимое средство изучения натуры. Их в его творческом

- 22. Крым. В Крыму природа резка, отчетлива, прозрачна, поражает неожиданными формами и многокрасочностью, она словно промывает «замыленный»

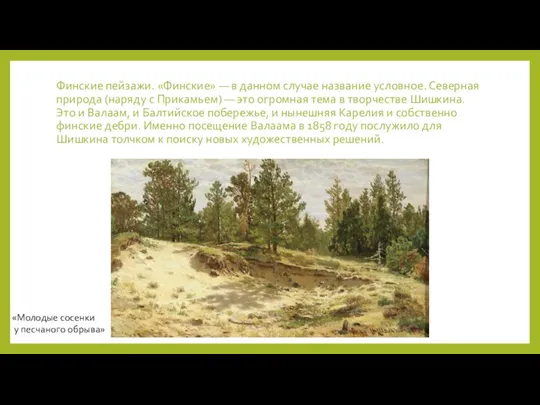

- 23. Финские пейзажи. «Финские» — в данном случае название условное. Северная природа (наряду с Прикамьем) — это

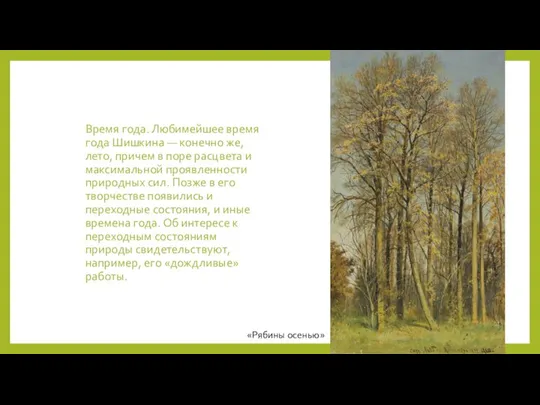

- 24. Время года. Любимейшее время года Шишкина — конечно же, лето, причем в поре расцвета и максимальной

- 26. Скачать презентацию

Литературные направления. Тест

Литературные направления. Тест Виды научных и учебных изданий

Виды научных и учебных изданий В. Даль – собиратель пословиц русского народа

В. Даль – собиратель пословиц русского народа Фантастика и реальность. Как уживаются вымышленный и настоящий миры

Фантастика и реальность. Как уживаются вымышленный и настоящий миры Игра – викторина Чарующий мир рассказов Е. И. Чарушина

Игра – викторина Чарующий мир рассказов Е. И. Чарушина Викторина по сказкам к 8-му Марта

Викторина по сказкам к 8-му Марта Принципы классицизма в комедии Недоросль

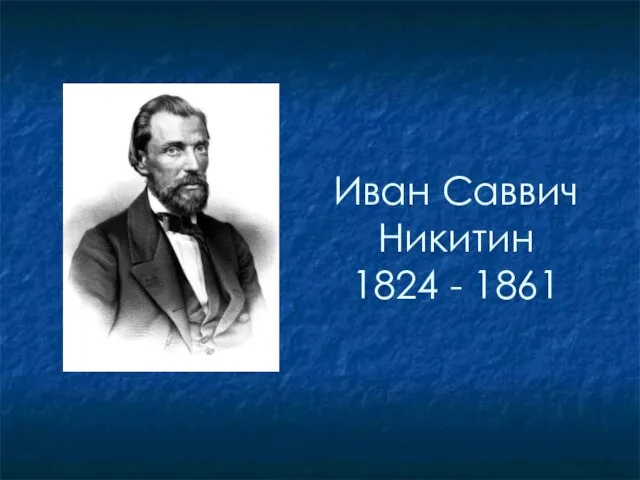

Принципы классицизма в комедии Недоросль Презентация на тему Иван Саввич Никитин

Презентация на тему Иван Саввич Никитин  Вклад Роберта Гука в техническую механику

Вклад Роберта Гука в техническую механику Творческий проект Книжные миры

Творческий проект Книжные миры Об огнях-пожарищах: Сборник стихов и песен о подвиге и героизме народа,

Об огнях-пожарищах: Сборник стихов и песен о подвиге и героизме народа, На поклон к Астафьеву

На поклон к Астафьеву Герои Городецкого района Нижегородской области

Герои Городецкого района Нижегородской области Николай Заболоцкий. Вечер на Оке

Николай Заболоцкий. Вечер на Оке Первый в открытом космосе. А. А. Леонов

Первый в открытом космосе. А. А. Леонов Публичный отчет за 2020год Авдонской детской библиотеки №29

Публичный отчет за 2020год Авдонской детской библиотеки №29 Веб-квест Осень в произведениях русских поэтов 19 века

Веб-квест Осень в произведениях русских поэтов 19 века Ханс Кристиан Андерсен, сказка Снежная королева

Ханс Кристиан Андерсен, сказка Снежная королева Сокровища Мудрости

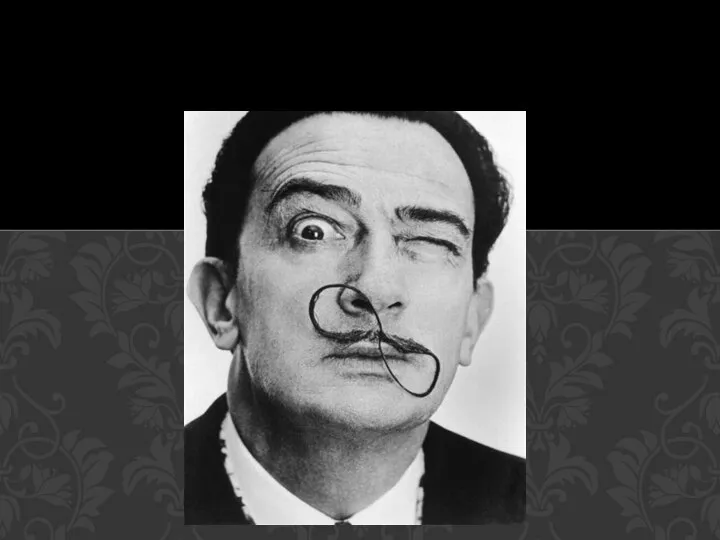

Сокровища Мудрости Сальвадор Далі

Сальвадор Далі Шершеневич Г.Ф

Шершеневич Г.Ф Переводы романа-эпопеи Война и мир Л.Н. Толстого на английский язык

Переводы романа-эпопеи Война и мир Л.Н. Толстого на английский язык Франсуа Війон

Франсуа Війон Человек-амфибия

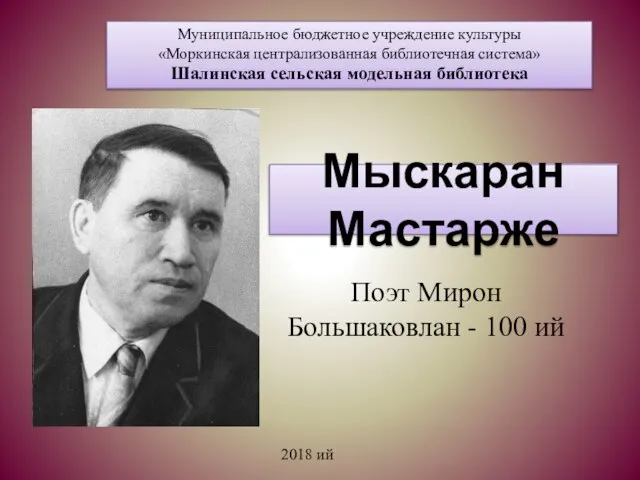

Человек-амфибия Мыскаран Мастарже. Поэт Мирон Большаковлан - 100 ий

Мыскаран Мастарже. Поэт Мирон Большаковлан - 100 ий Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

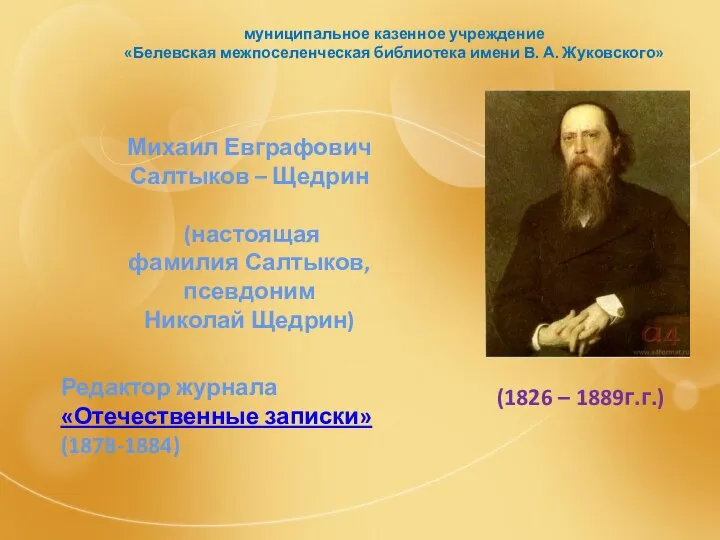

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Книги, которые читаю Я

Книги, которые читаю Я Любовная лирика А.С.Пушкина. Адресаты лирики

Любовная лирика А.С.Пушкина. Адресаты лирики