Содержание

- 2. Иннокентий Фёдорович Анненский 1856 – 1909 г.г.

- 3. Эпиграф: «...Разве б петь, кружась, он перестал Оттого, что петь нельзя, не мучась?..» И. Анненский

- 4. Царское село и Анненский В стихотворении "Памяти Иннокентия Анненского" Н. Гумилев запечатлел его образ на фоне

- 5. Детство Иннокентий Федорович Анненский родился 1 сентября 1856 года в Омске, в семье государственного чиновника. Анненский

- 6. После окончания университета и почти до конца жизни Анненский преподавал древние языки, античную литературу, русский язык

- 7. Первые публикации Выход его поэтического сборника «Тихие песни» в 1904 г. под псевдонимом Ник. Т-о (от

- 8. Античная тема С конца 1880-х годов печатает рецензии по славянской и классической филологии, статьи о творчестве

- 9. На древнегреческие мифологические сюжеты Анненский написал несколько оригинальных драм: «Меланиппа-философ» (1901), «Царь Иксион» (1902), «Лаодамия» (1902;

- 10. Журнал «Аполлон» В 1909 С.К. Маковский привлёк Анненского к созданию журнала «Аполлон», некоторое время он был

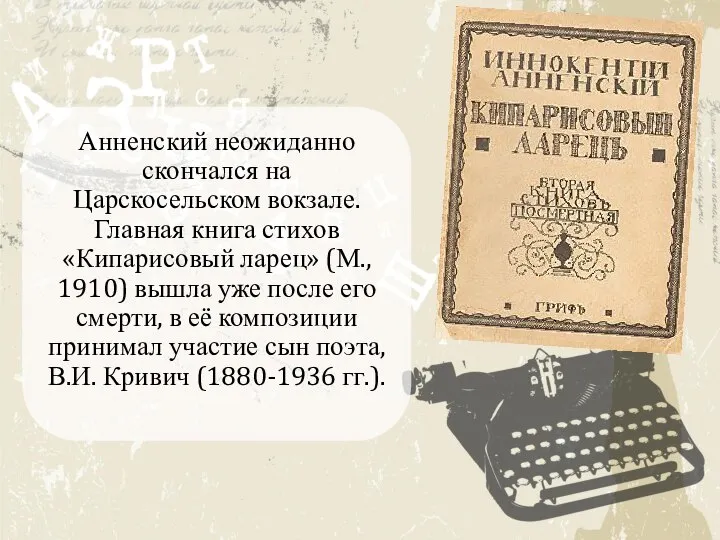

- 11. Анненский неожиданно скончался на Царскосельском вокзале. Главная книга стихов «Кипарисовый ларец» (М., 1910) вышла уже после

- 12. Поэт и окружающий мир Поэтический мир Анненского, мир «расширившегося» современного «я», лишён чёткости, определённости, это зыбкий,

- 13. «Утро» Эта ночь бесконечна была, Я не смел, я боялся уснуть: Два мучительно-чёрных крыла Тяжело мне

- 14. «Старые эстонки» Если ночи тюремны и глухи, Если сны паутинны и тонки, Так и знай, что

- 15. «Октябрьский миф» Мне тоскливо. Мне невмочь. Я шаги слепого слышу: Надо мною он всю ночь Оступается

- 16. «Скука» Скука («Оставь меня. Мне ложе стелет Скука» — «О нет, не стан») и тоска, которая

- 17. Безысходность Но и высокие переживания — глубокие и парадоксально-изысканные страдания, странная любовь, уклонение от счастья, мечты

- 18. «Что счастье?» Что счастье? Чад безумной речи? Одна минута на пути, Где с поцелуем жадной встречи

- 19. *** Я думал, что сердце из камня, Что пусто оно и мертво: Пусть в сердце огонь

- 20. Сама красота — безусловная и неотменяемая ценность, исповедуемый поэтом символ веры, который он сам называл «чистым

- 21. "Старая усадьба" Сердце дома. Сердце радо. А чему? Тени дома? Тени сада? Не пойму. Сад старинный

- 22. Не сфальшивишь, так иди уж: у меня Не в окошке, так из кошки два огня. Дам

- 23. «У ГРОБА» В квартире прибрано. Белеют зеркала. Как конь попоною, одет рояль забытый: На консультации вчера

- 24. Природа и поэт Мир внутреннего «я», природы, «повторяющей» пограничное и томительное человеческое существование, Анненский передаёт музыкальными

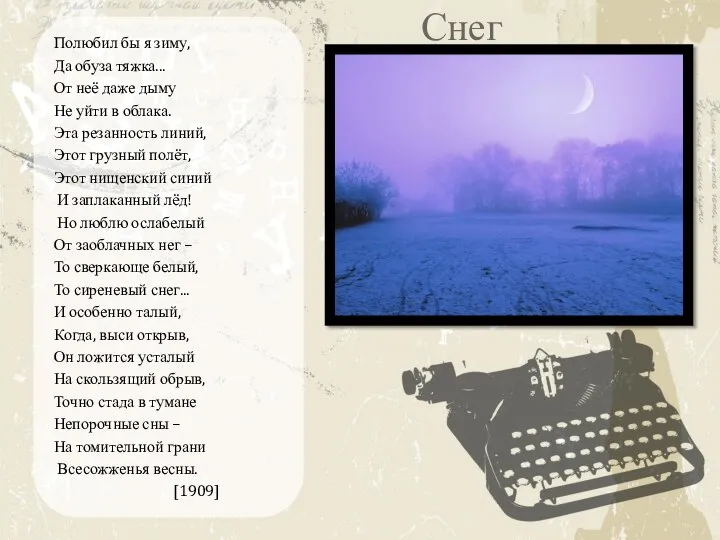

- 25. Снег Полюбил бы я зиму, Да обуза тяжка... От неё даже дыму Не уйти в облака.

- 26. «Листы» На белом небе всё тусклей Златится горняя лампада, И в доцветании аллей Дрожат зигзаги листопада.

- 27. Среди миров Среди миров, в мерцании светил Одной Звезды я повторяю имя... Не потому, чтоб я

- 28. Присутствие иного мира — «там» — редко обретает статус подлинности, пространства, в котором возможны «лучезарное слиянье»

- 29. Чисто анненсковский мотив — переживание несбывшегося, идеально-невозможного, «непознанного» как невозвратной и трагической, но состоявшейся реальности: здесь

- 30. Пейзаж становится одним из важнейших инструментов передачи эмоций и настроений человека – духовный и материальный миры

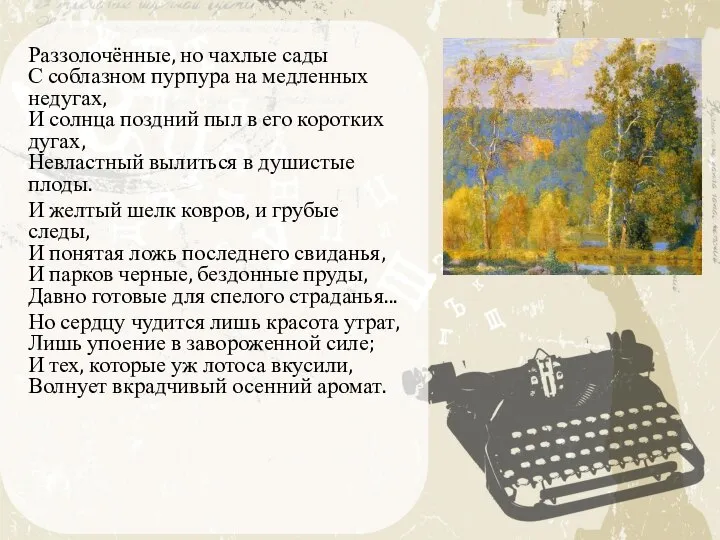

- 31. Раззолочённые, но чахлые сады С соблазном пурпура на медленных недугах, И солнца поздний пыл в его

- 32. Морские зарисовки не становятся исключением: через описания подвижности и изменчивости морских пейзажей поэт выражает колоссальную палитру

- 33. В морской лирике Анненского – вечный поиск ускользающей красоты, любви, вдохновения. VILLA NAZIONALE Смычка заслушавшись, тоскливо

- 34. «Последний из царскосельских лебедей...»

- 35. Связь искусства и жизни и противостояние ей («непризнанность» жизни по Анненскому — исходный посыл и стимул

- 36. В 1910-е годы складывается посмертный культ Анненского в кругу акмеистов и других постсимволистов; Н.С. Гумилёв, А.А.

- 38. Скачать презентацию

Николай Фёдорович Реймерс

Николай Фёдорович Реймерс Музыка и литература. Жанры музыки соприкасаемые с литературой. Интонация. Слово и нота

Музыка и литература. Жанры музыки соприкасаемые с литературой. Интонация. Слово и нота Русская басня в XX веке

Русская басня в XX веке Литература тогда и сейчас

Литература тогда и сейчас Двойники Р. Раскольникова

Двойники Р. Раскольникова По страницам любимых книг. Литературная викторина

По страницам любимых книг. Литературная викторина Читай, играй – мир узнавай

Читай, играй – мир узнавай Писатели и поэты периода Великой Отечественной войны

Писатели и поэты периода Великой Отечественной войны Презентация по литературе на тему _Русская литература. XVIII век_. (9 класс)

Презентация по литературе на тему _Русская литература. XVIII век_. (9 класс) Harry Potter and the methods of rationality

Harry Potter and the methods of rationality Әлифба. Бөгөн дәрестә мин үҙем эшләнем

Әлифба. Бөгөн дәрестә мин үҙем эшләнем К 100 – летию Жана Александровича Зимина

К 100 – летию Жана Александровича Зимина Феномен инкруаябль и мервейёз

Феномен инкруаябль и мервейёз Художественные образы персонажей жанра фэнтези (на основе произведений Терри Пратчетта)

Художественные образы персонажей жанра фэнтези (на основе произведений Терри Пратчетта) Человек и человечность

Человек и человечность Русские писатели в Казани

Русские писатели в Казани Отрывок из стихотворения Н. Майорова Мы

Отрывок из стихотворения Н. Майорова Мы Презентация на тему Михаил Зощенко

Презентация на тему Михаил Зощенко  Былины

Былины Романтизм в русской культуре Романтизм в литературе

Романтизм в русской культуре Романтизм в литературе Язык античных письменных источников. Законы строения стиха и стихотворной строфы

Язык античных письменных источников. Законы строения стиха и стихотворной строфы Учебные издания по пожарной безопасности

Учебные издания по пожарной безопасности Стихотворения ,посвящённые Л.Н. Толстому и его героям В

Стихотворения ,посвящённые Л.Н. Толстому и его героям В Есим хан

Есим хан Великий гений россии Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765)

Великий гений россии Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) Александр Блок

Александр Блок Презентация на тему Образ Чичикова в поэме "Мертвые души"

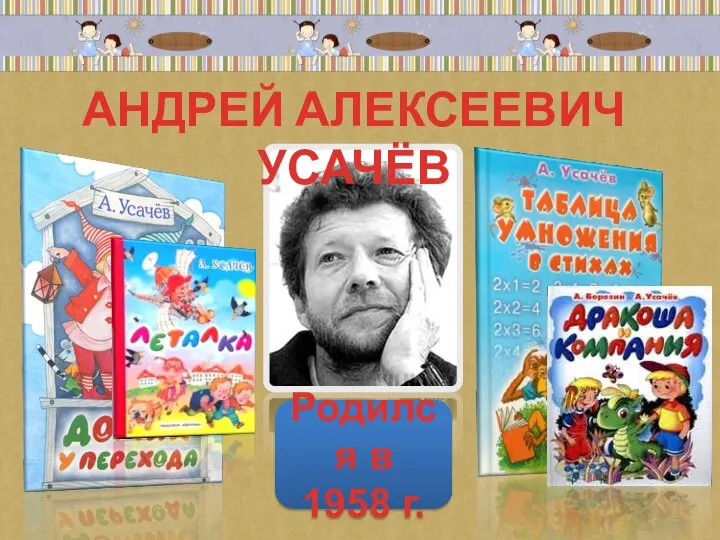

Презентация на тему Образ Чичикова в поэме "Мертвые души"  Андрей Алексеевич Усачёв

Андрей Алексеевич Усачёв