- Главная

- Литература

- Исторический портрет - Н.Самурский

Содержание

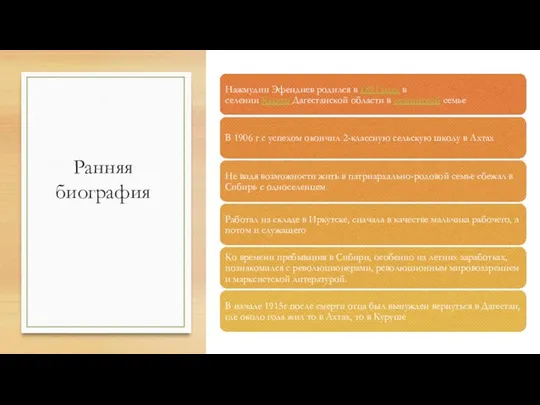

- 2. Ранняя биография

- 4. Воспоминания из жизни В 1918 г., после мартовских событий, получив соответствующие директивы от бакинских товарищей, я

- 5. Заместитель председателя Дагревкома

- 6. Во главе Дагестанского государства 10 мая Самурский согласно постановлению ревкома Дагестанской республики приступил к исполнению обязанностей

- 7. Во главе Дагестанского государства В конце июля Самурский предпринял поездку по округам. То на автомобиле, то

- 8. Вклад в историческую науку (Взгляд на историю Дагестана) В разработке темы значительно помог накопленный Самурским опыт

- 10. Скачать презентацию

Слайд 4Воспоминания из жизни

В 1918 г., после мартовских событий, получив соответствующие директивы от бакинских товарищей, я должен был выехать в Петровск; но Петровск в это время был занят бичераховцами и др. контрреволюционными силами. Мне пришлось отправиться в Астрахань и оттуда в Москву, откуда, получив указание от Сталина, я должен был отправиться на подпольную работу в Дагестан; но тогда, как известно, отступала XII армия, две трети которой были захвачены тифом, и мне Кировым было предложено остаться в Астрахани до окончательного выяснения событий, которые происходят в Дагестане и вообще на Кавказе, и заняться работой в политотделе XI армии. Я был назначен начальничком информации и политинспектуры Поармии XI. В 1919 г. я был выбран председателем бюро гумитистов-большевиков принимая все меры по указанию партии, по увеличению организации гуммитистов-большевкиов в частности проводил работу среди мусульман для облегчения защиты Астрахани.В 1919 г., после организации Наркоминдела, я был назначен уполномоченным по делам Кавказа. Отдел по делам Ближнего Востока возглавлял Нариманов. Одно время я исполнял также обязанности начальника политотдела XI армии. При отступлении XII

Воспоминания из жизни

В 1918 г., после мартовских событий, получив соответствующие директивы от бакинских товарищей, я должен был выехать в Петровск; но Петровск в это время был занят бичераховцами и др. контрреволюционными силами. Мне пришлось отправиться в Астрахань и оттуда в Москву, откуда, получив указание от Сталина, я должен был отправиться на подпольную работу в Дагестан; но тогда, как известно, отступала XII армия, две трети которой были захвачены тифом, и мне Кировым было предложено остаться в Астрахани до окончательного выяснения событий, которые происходят в Дагестане и вообще на Кавказе, и заняться работой в политотделе XI армии. Я был назначен начальничком информации и политинспектуры Поармии XI. В 1919 г. я был выбран председателем бюро гумитистов-большевиков принимая все меры по указанию партии, по увеличению организации гуммитистов-большевкиов в частности проводил работу среди мусульман для облегчения защиты Астрахани.В 1919 г., после организации Наркоминдела, я был назначен уполномоченным по делам Кавказа. Отдел по делам Ближнего Востока возглавлял Нариманов. Одно время я исполнял также обязанности начальника политотдела XI армии. При отступлении XII

Слайд 5Заместитель председателя Дагревкома

Заместитель председателя Дагревкома

Слайд 6Во главе Дагестанского государства

10 мая Самурский согласно постановлению ревкома Дагестанской республики приступил к

Во главе Дагестанского государства

10 мая Самурский согласно постановлению ревкома Дагестанской республики приступил к

Прошло два дня как Самурский приступил к исполнению обязанностей наркома. В Темир- Хан-Шуру поступила газета «Правда» с письмом В. И. Ленина «Товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики». Газету «Правда Грузии» с тем же письмом прислали из Тифлиса из канцелярии Орджоникидзе. Вслед оно появилось в «Бакинском рабочем».

Пять взаимосвязанных задач вынес для себя нарком из ленинского документа.

Первая — приложить все силы и знания к тому, чтобы постоянно крепить «тесный союз» Дагестана с другими республиками Кавказа (и не только Кавказа), ибо лишь «тесный союз создаст образец национального мира, невиданного при буржуазии и невозможного в буржуазном строе». Самурский ввел еще и внутриреспубликанский аспект — крепить тесный союз десятков народностей Дагестана между собой, без чего Дагестан не может показать образец национального мира в системе братских республик.

Вторая задача — «… как ни важен национальный мир между рабочими и крестьянами национальностей Кавказа, а еще несравненно важнее удержать и развить Советскую власть как переход к социализму. Задача трудная, но вполне исполнимая». Без Советской власти рабочим и крестьянам нет спасения от нищеты и бесправия. Только она принесет им реально возможное человеческое счастье. «Советская власть,— по мнению Самурского,— есть власть бедноты, власть трудящихся, в первый раз в истории призванных править своей собственной жизнью. Товарищи, стоящие у власти, должны беспрестанно помнить это и каждый день доказывать это народу, они должны быть самым широким образом доступны народу.

Третья задача — глубоко понять своеобразие положения Дагестана в отличие от положения и условий других республик, не копировать их тактику, «а обдуманно видоизменять ее применительно к различию конкретных условий». Своеобразие Дагестана в том, что это страна еще более крестьянская, чем не только Россия, но и Азербайджан, Армения и Грузия. Вместе с тем она и более отсталая по уровню социально- экономического и культурного развития.

Четвертая задача вытекает из третьей и состоит в необходимости применения иной, чем в других местах, тактики. «Больше мягкости, осторожности, уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно крестьянству. Использовать экономически всячески, усиленно, спешно капиталистический Запад в политике концессий и товарообмена с ним…

Слайд 7Во главе Дагестанского государства

В конце июля Самурский предпринял поездку по округам. То на

Во главе Дагестанского государства

В конце июля Самурский предпринял поездку по округам. То на

Начал с Ботлиха, где 30 июля провел съезд бедноты.

«Мы, бедняки Андийского округа, заслушав доклад заместителя председателя ревкома и наркома внутренних дел Дагестанской Социалистической Республики т. Самурского о текущем моменте и о советизации Дагестана,— говорится в его резолюции,— каемся в своем последнем соучастии в восстании, поднятом имамами, шейхами и другими угнетателями и поработителями бедняков, обманувшими нас и вовлекшими в братоубийственную бойню- Клянемся больше не поддаваться агентам и наймитам капитала — предателям бедняков и рабоче- крестьянской власти».

Второе августа, Гуниб.

«Третий съезд бедноты Гунибского округа, собравшийся в Гунибе, выслушал доклад… т. Самурского о текущем моменте и о советизации Дагестана»,— отмечается в резолюции. Гунибские , бедняки осознали «ошибки прошлого», которые им «обошлись слишком дорого». Съезд приветствовал решения ревкома Дагестана по подъему сельского хозяйства, замене продразверстки продналогом. Его участники дали клятву «с оружием в руках биться до последней капли крови и не дать на поругательство знамя Советской власти Врангелю и его прихвостням».

Шестое августа. Кумух. Строки из резолюции съезда ревкомов и бедноты:

«По докладу т. Самурского о текущем моменте и о советизации Дагестана съезд постановил… быть на страже собственной и чужой свободы и в нужный момент выступить с оружием в руках на защиту своей власти Советов против всяких контрреволюционных банд».

Восьмое августа. Леваши.

«Первый съезд бедноты Даргинского округа,— читаем в его резолюции,— заслушав доклад т. Самурского.., отмечает: «Будем всячески агитировать и разъяснять значение Советской власти для бедняков и трудящихся».

Восемнадцатое сентября. Маджалис.

«Мы, собравшиеся представители бедноты Кайтаго-Табасаранского округа, выслушав доклад… Самурского по вопросам: о текущем моменте; о советизации Дагестана; о наборе добровольцев в ряды дагестанской бригады; о продовольственном налоге и о мероприятиях по улучшению экономической жизни,— всесторонне ознакомившись с положением страны, постановили..»

С участием Самурского съезды бедноты прошли еще в Дербенте, Касумкенте, Ахтах и Хасавюрте.

Как результат поездки по округам родился обстоятельный документ, названный Самурским. Он был направлен руководству обкома партии и ревкома. В нем дан критический анализ положения дел, содержатся предложения и рекомендации. По мнению наркома, нагорные округа, принимавшие участие в восстании против Советской власти, «раскаялись в своем заблуждении и за невинно пролитую кровь своих братьев». Отрадно осознание массами «необходимости немедленной организации Дагестанской Красной Армии, к формированию коей было обещано принять все меры».

Но главное в «Докладе» — беспокойство за состояние советской работы в округах: «Переходя теперь к суровой жизни самого дагестанца, приходится констатировать, что власть на местах до сих пор не подошла близко к народу, не сроднилась с ним, не сумела подойти к бедняку и последний не видел в ней свою защитницу. Слишком много было обещано властью и слишком мало дано. Конечно, тут немалую роль сыграла и последняя гражданская война, но тем не менее факт, что власть на местах в большинстве случаев не начала созидать, не начала советское строительство, а начала вести интригу, которая и мешает мирному налаживанию жизни».

Слайд 8Вклад в историческую науку (Взгляд на историю Дагестана)

В разработке темы значительно помог

Вклад в историческую науку (Взгляд на историю Дагестана)

В разработке темы значительно помог

Книгу «Дагестан», вышедшую в Москве, он написал в соответствии с заданием комиссии ЦК РКП(б) по изданию национальной литературы. Это было в 1923 году. Тогда планировался выпуск в государственном издательстве серии книг о союзных и автономных республиках и автономных областях страны. Они были призваны ознакомить работников партийных, советских и общественных организаций с историей, культурой, бытом, национальным характером живущих на территории страны наций и народностей. Только зная историю, особенности хозяйственной жизни и бытовой культуры народов, можно было с научных позиций управлять национальными процессами в стране, проводить в жизнь национальную политику партии.

Между тем из-за незнания, а нередко и нежелания знать местные особенности, многие практические работники центральных и республиканских учреждений допускали серьезные ошибки. Практически они выражались, как подчеркивал XII съезд РКП(б), «в кичливо-высокомерном и бездушно-бюрократическом отношении русских советских чиновников к нуждам и потребностям национальных республик».

Кроме того, национальная литература нужна была и в воспитательных целях. «Красный Дагестан» 8 июля 1923 года опубликовал статью «Дайте историю дагестанской революции». «Через несколько месяцев,— говорилось в ней,— мы будем праздновать шестую годовщину Октябрьской революции. Говоря другим языком, дети, пережившие начало революции у материнской груди, сейчас пошли в школу. А, следовательно, через год-два потребуется рассказать и прочитать им о нашей революции. Я умалчиваю о той молодежи в возрасте 12—13 лет, которую уже сейчас надо знакомить с историей революции и партии. К сожалению, документы революции гибнут, не принимается никаких мер по спасению, систематизации, обработке. В особенности это касается Дагестанской республики».

Цели и задачи, поставленные в книге «Дагестан», автор изложил в кратком предисловии. При этом с оговоркой о том, что не недостаток времени и отсутствие точных статистических данных и исторических материалов помешали ему выполнить «обширную программу Комиссии». Поэтому многие вопросы остались без ответа, на многие ответил в неполной мере. «Но отсутствие сведений о Дагестане, препятствующее правильному представлению о нем, часто создающее значительные затруднения при решении жизненных вопросов Дагреспублики, повелительно требовало настоящего издания».

И поэтому автор решил выпустить книгу в том виде, в каком ее удалось написать. «Взятая в целом она все же даст общее представление о Дагестане, его хозяйстве, его основных политических чертах — это главное и необходимое, а остальное уже не столь важно».

В конце предисловия Н. Самурский высказал еще одно соображение: «В эпоху революции некогда выпускать законченные и отделанные труды, их обработкой займутся последующие поколения, менее поглощенные творчеством революционной жизни».

Самурский прав. Он жил и творил в «эпоху революции». Победа Октября в 1917 году не означала, что социалистическая революция в стране завершилась. С октября она только началась. Все последующие годы социалистическая революция набирала темпы. На протяжении двух десятков лет Дагестан, как и вся страна, переходил от эксплуататорских отношений к построению основ социализма.

В 1925 году, когда «Дагестан» вышел в свет, Дагреспублика находилась в состоянии выполнения «программы-минимум» в области социалистического строительства. Автор книги выразил надежду: когда намеченные в этой программе-минимум основные мероприятия будут выполнены, тогда «Дагестан твердо встанет на свои собственные ноги и из страны голодной и нищей, страны безнадежно-дефицитной обратится в образцовую Советскую республику, притягивающую взоры всех народов Ближнего Востока и служащую мостом между революционным пролетариатом СССР и пробуждающимся крестьянством восточных стран».

«Дагестан» тогда имел не только практически-прикладное значение, ибо давал читателям в центре и на местах сведения о том, что это за горная страна с богатой и сложной историей, прошедшей в многочисленных освободительных войнах. Главное — понимание задач и перспектив экономических, политических и культурных преобразований, осмысление эффективных методов управления общественными процессами в Дагестане с учетом местных условий. «Дагестану» суждено было стать и первым, выполненным с позиций марксистской методологии научным исследованием истории, хозяйственной жизни, социальных процессов, национальных отношений, культуры и быта самой многонациональной из республик СССР. В книге освещались «основные политические черты» истории Дагестана с древнейших времен до середины 20-х годов XX века.

Лев Николаевич Толстой

Лев Николаевич Толстой Журналисты Самары

Журналисты Самары Презентация на тему Образ вишневого сада в пьесе А.П. Чехова

Презентация на тему Образ вишневого сада в пьесе А.П. Чехова  Презентация на тему Уездный город N в комедии Н В Гоголя Ревизор

Презентация на тему Уездный город N в комедии Н В Гоголя Ревизор  Книжный букет для взрослых

Книжный букет для взрослых Иван Петрович Кулибин: русский механик-самоучка

Иван Петрович Кулибин: русский механик-самоучка Презентация на тему Паустовский "Стальное колечко"

Презентация на тему Паустовский "Стальное колечко"  Евгений Онегин. Анализ 1 главы

Евгений Онегин. Анализ 1 главы Во́льфганг Амадéй Мо́царт

Во́льфганг Амадéй Мо́царт Лучшие люди моего Отечества

Лучшие люди моего Отечества Некрасов Николай Алексеевич (1821 — 1877) – поэт, писатель , публицист

Некрасов Николай Алексеевич (1821 — 1877) – поэт, писатель , публицист Paul Klee

Paul Klee Достоевский Федор Михайлович. Территория души

Достоевский Федор Михайлович. Территория души Процесс получения льняного волокна и ткани. 5 класс

Процесс получения льняного волокна и ткани. 5 класс Стих о природе. Сергей Клычков Плывет луна, и воют волки

Стих о природе. Сергей Клычков Плывет луна, и воют волки Электронная библиотечная выставка. Научно-Фантастическая Манга

Электронная библиотечная выставка. Научно-Фантастическая Манга The lion and the rabbit

The lion and the rabbit Владимир Семенович Маканин

Владимир Семенович Маканин Обелиск исторически бессмертная повесть

Обелиск исторически бессмертная повесть Презентация на тему Шолохов "Жизнь и творчество" 11 класс

Презентация на тему Шолохов "Жизнь и творчество" 11 класс  В гостях у Барсука

В гостях у Барсука Оформление списка литературы

Оформление списка литературы Устинов Дмитрий Федорович

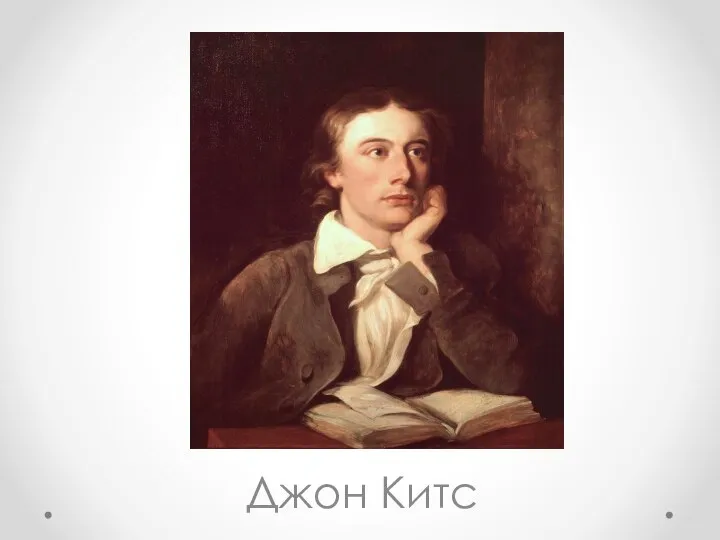

Устинов Дмитрий Федорович Джон Китс

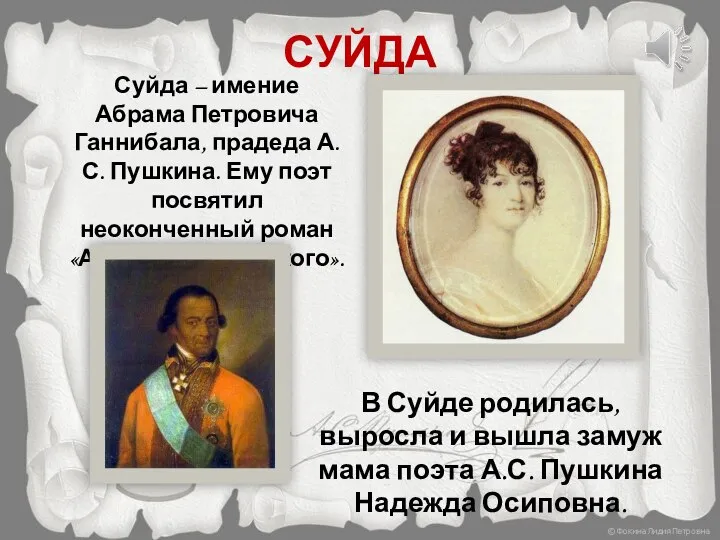

Джон Китс Суйда – имение Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина

Суйда – имение Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина Николай Иванович Сладков

Николай Иванович Сладков Николай Гаврилович Спафарий и посольство в Китай

Николай Гаврилович Спафарий и посольство в Китай На каждой странице я вижу тебя

На каждой странице я вижу тебя