Слайд 2Пиндар – «наше всё»?

Первый в каноне девяти древнегреческих лириков, к тому же--

единственный,

чьи тексты сохранились до наших дней в большом объеме, и --

самый почитаемый поэт в одах Горация.

С конца XV в. (до начала XIX в.) вновь завоевывает репутацию величайшего лирического поэта.

Слайд 3Эпиникий как основной ресурс европейской лирики: два парадокса

Пиндар неподражаем >> «пиндарическая ода»

невозможна (в отличие от оды анакреонтической или сапфической)

Ср. Гораций, Оды 4,2, Квинтилиан, Institutio Oratoria, 10, 1:

Novem vero lyricorum longe Pindarus princeps spiritu, magnificentia, sententiis, figuris, beatissima rerum verborumque copia et velut quodam eloquentiae flumine: propter quae Horatius eum merito nemini credit imitabilem.

Однако из числа девяти лириков Пиндар далеко опережает остальных духом, великолепием, мудрыми изречениями, оборотами речи, счастливейшим изобилием предметов и выражений, а также будто некоим потоком красноречия: по всем этим причинам Гораций заслуженно полагает его неподражаемым.

Слайд 4Эпиникий как основной ресурс европейской лирики: два парадокса

Эпиникий («победная песнь») – как

будто маргинальный жанр, не характерный для лирики в целом.

Его отличительные черты – неорганичность, бессвязность, невозможность мотивировать мифологический нарратив (проблема «единства» отдельных эпиникиев – одна из главных в пиндарических штудиях).

Восприятие пиндарической оды как эстетического феномена крайне затруднено; более принято понимание Пиндара как поэта (излишне) риторического.

Слайд 5Видимое отсутствие формы как приглашение к формальному эксперименту

Жанровое многообразие эпиникиев – прежде

всего сочетание культового хора и прославления героя – в истории литературы оказывается преимуществом (ср. Бахтин о народной культуре у Шекспира)

Отсутствие устойчивого пространственного компонента у пиндарического хронотопа дает возможность экспериментировать с пространством.

Из мифов Пиндара можно дистиллировать некий общий «победный» нарратив.

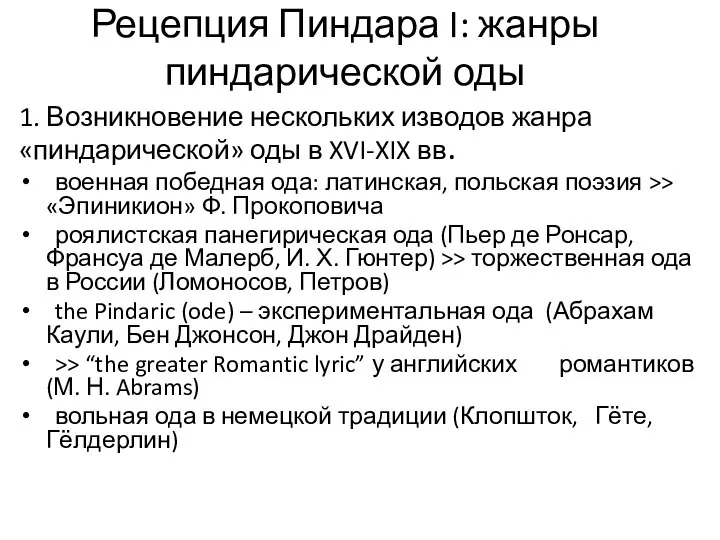

Слайд 6Рецепция Пиндара I: жанры пиндарической оды

1. Возникновение нескольких изводов жанра «пиндарической» оды

в XVI-XIX вв.

военная победная ода: латинская, польская поэзия >> «Эпиникион» Ф. Прокоповича

роялистская панегирическая ода (Пьер де Ронсар, Франсуа де Малерб, И. Х. Гюнтер) >> торжественная ода в России (Ломоносов, Петров)

the Pindaric (ode) – экспериментальная ода (Абрахам Каули, Бен Джонсон, Джон Драйден)

>> “the greater Romantic lyric” у английских романтиков (М. Н. Abrams)

вольная ода в немецкой традиции (Клопшток, Гёте, Гёлдерлин)

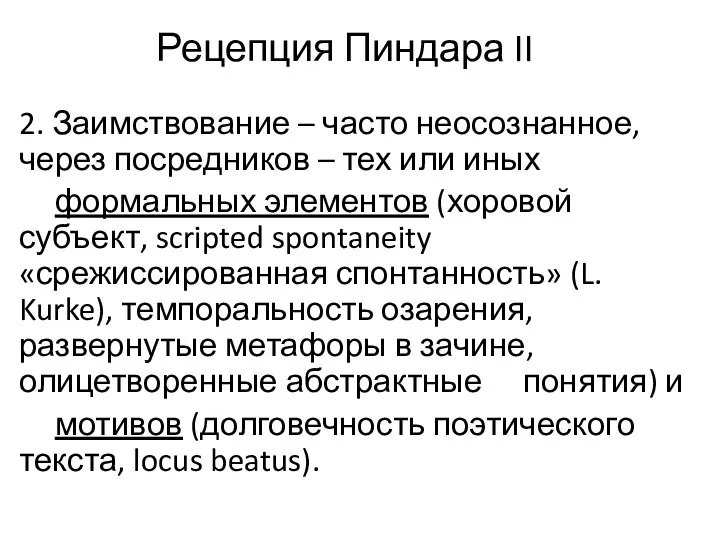

Слайд 7Рецепция Пиндара II

2. Заимствование – часто неосознанное, через посредников – тех или

иных

формальных элементов (хоровой субъект, scripted spontaneity «срежиссированная спонтанность» (L. Kurke), темпоральность озарения, развернутые метафоры в зачине, олицетворенные абстрактные понятия) и

мотивов (долговечность поэтического текста, locus beatus).

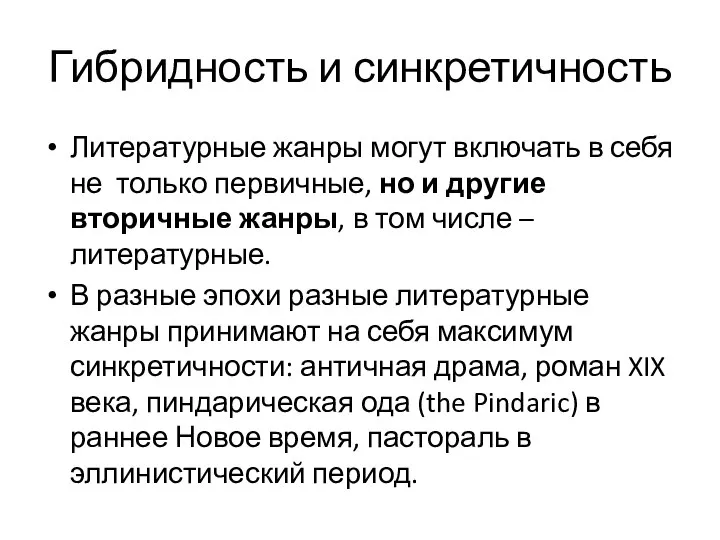

Слайд 8Гибридность и синкретичность

Литературные жанры могут включать в себя не только первичные, но

и другие вторичные жанры, в том числе – литературные.

В разные эпохи разные литературные жанры принимают на себя максимум синкретичности: античная драма, роман XIX века, пиндарическая ода (the Pindaric) в раннее Новое время, пастораль в эллинистический период.

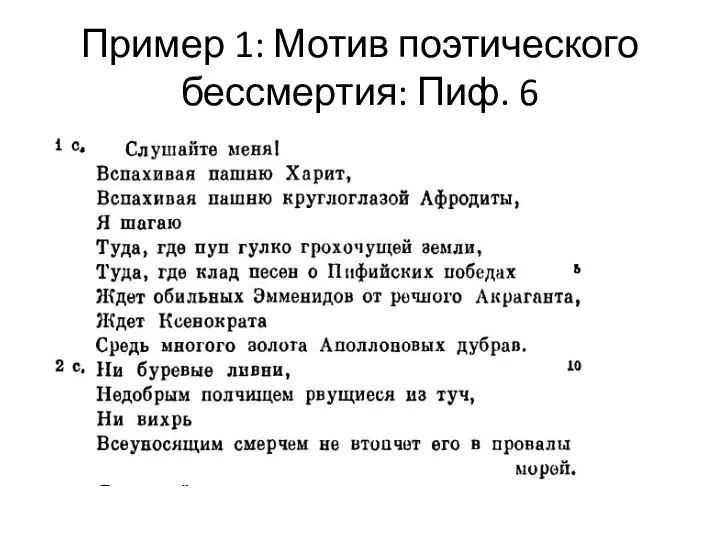

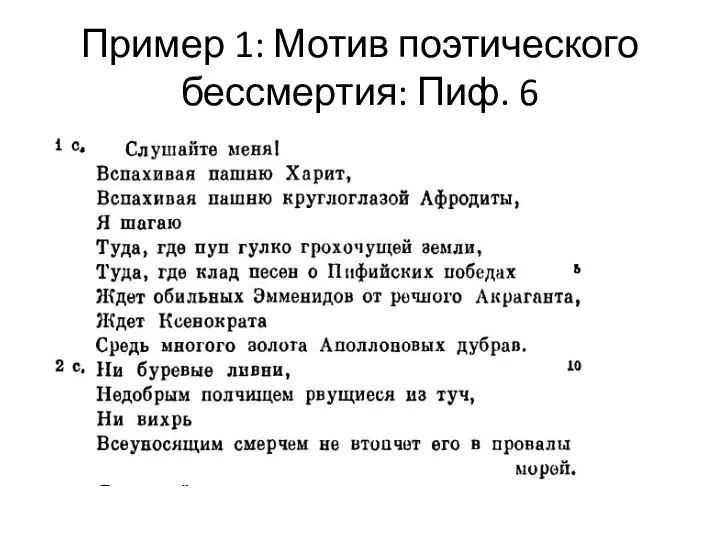

Слайд 10Пример 1: Мотив поэтического бессмертия: Пиф. 6

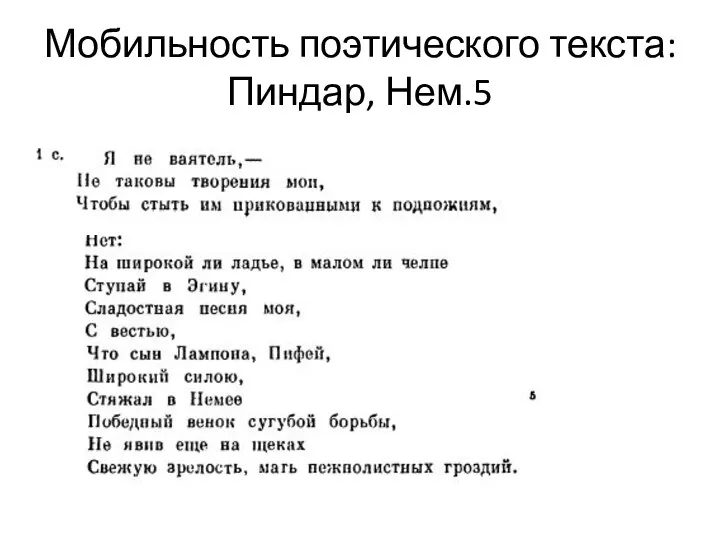

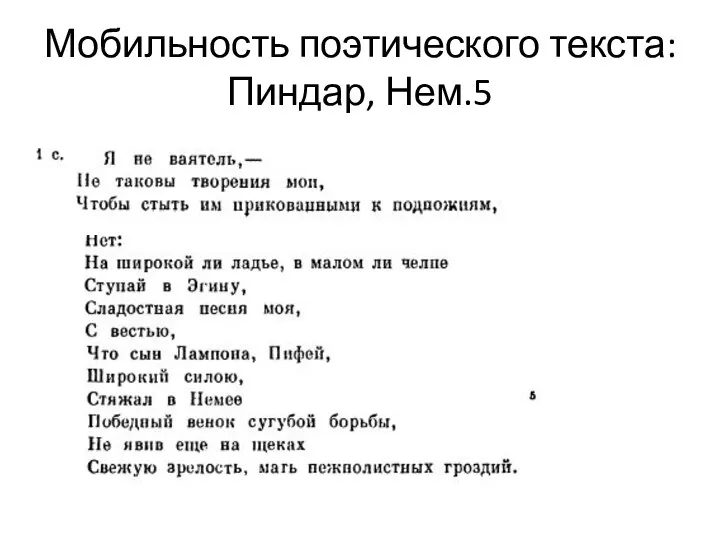

Слайд 13Мобильность поэтического текста: Пиндар, Нем.5

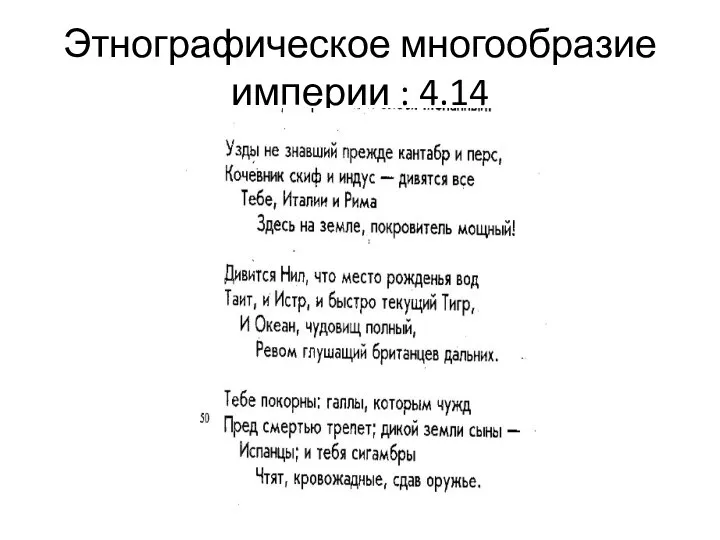

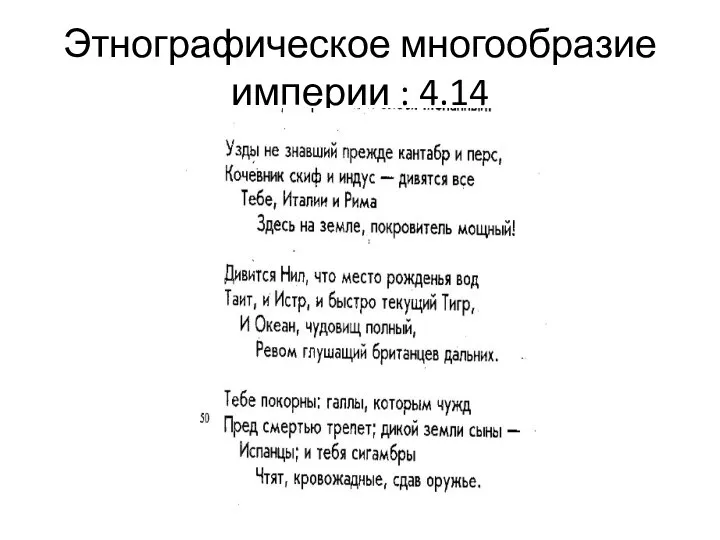

Слайд 14Этнографическое многообразие империи : 4.14

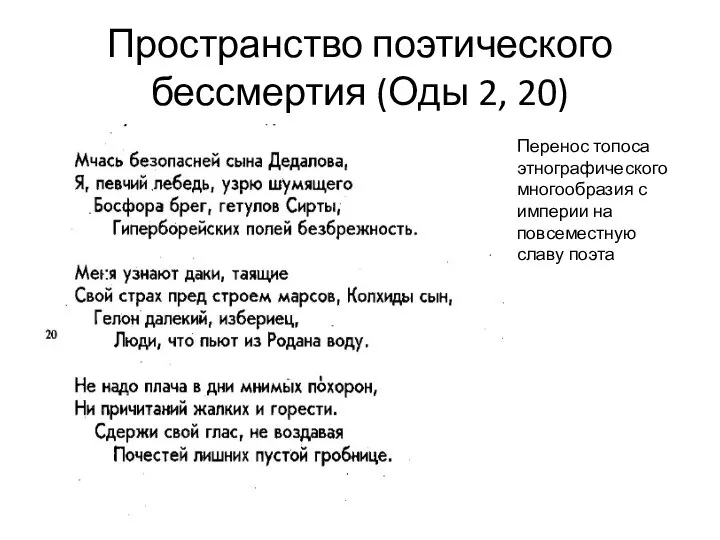

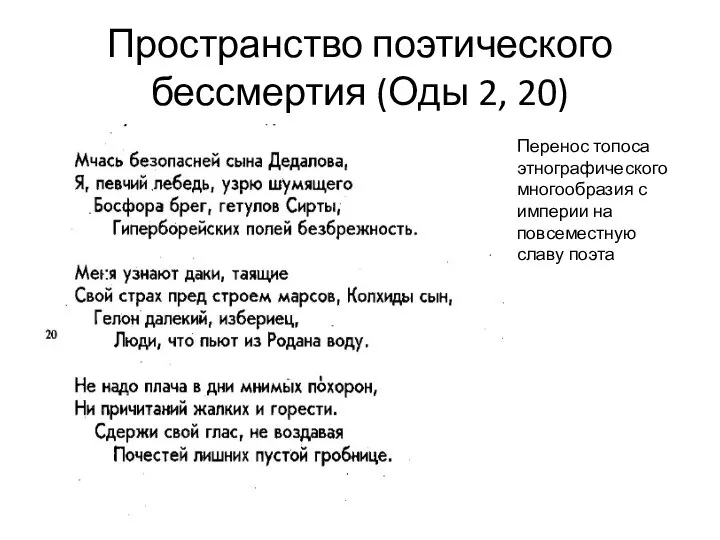

Слайд 15Пространство поэтического бессмертия (Оды 2, 20)

Перенос топоса этнографического многообразия с империи на

повсеместную славу поэта

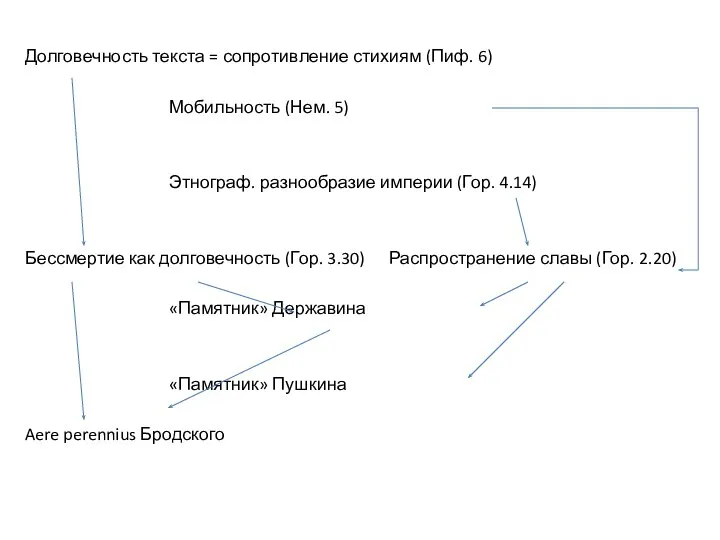

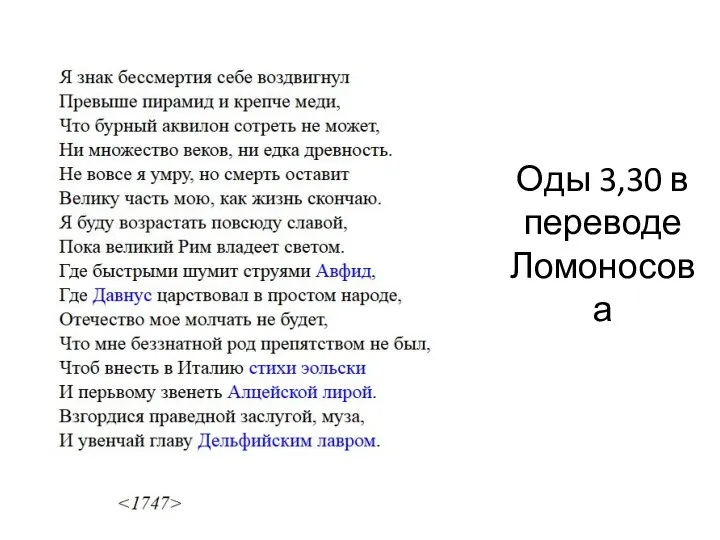

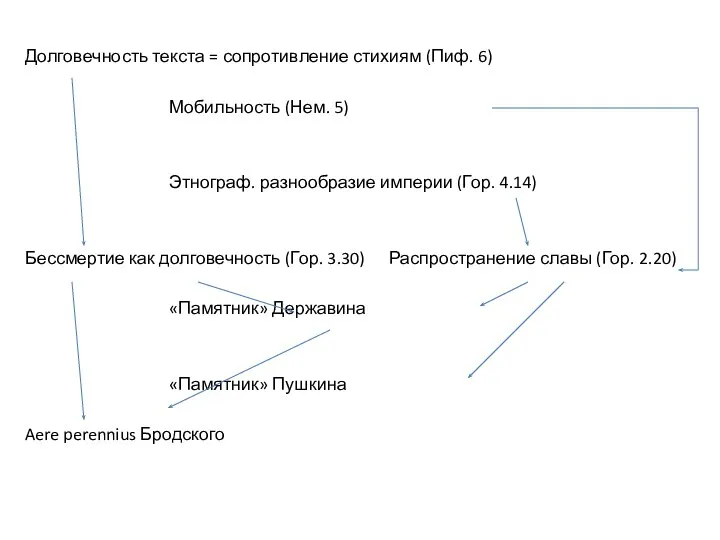

Слайд 16Долговечность текста = сопротивление стихиям (Пиф. 6)

Мобильность (Нем. 5)

Этнограф. разнообразие

империи (Гор. 4.14)

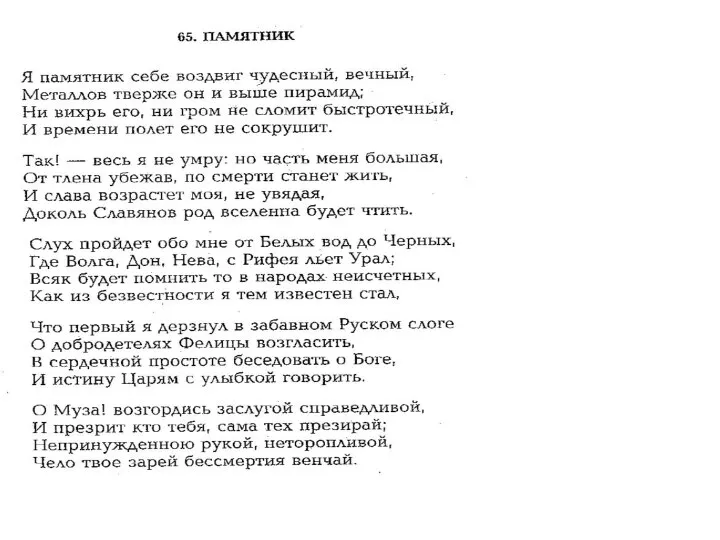

Бессмертие как долговечность (Гор. 3.30) Распространение славы (Гор. 2.20)

«Памятник» Державина

«Памятник» Пушкина

Aere perennius Бродского

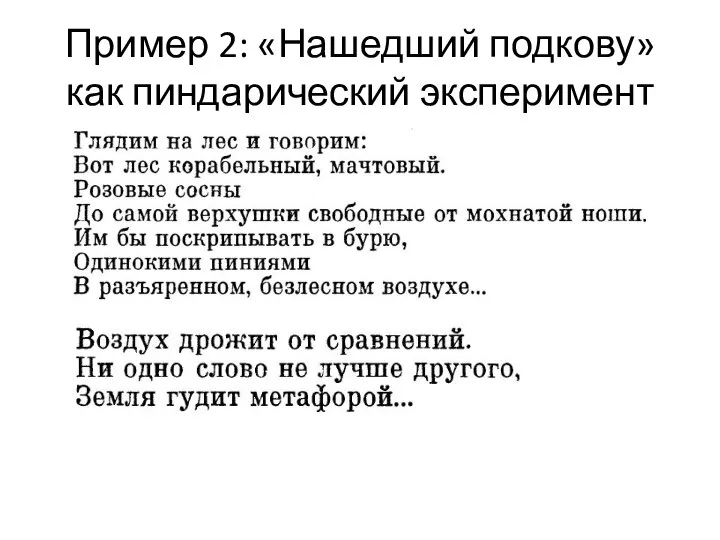

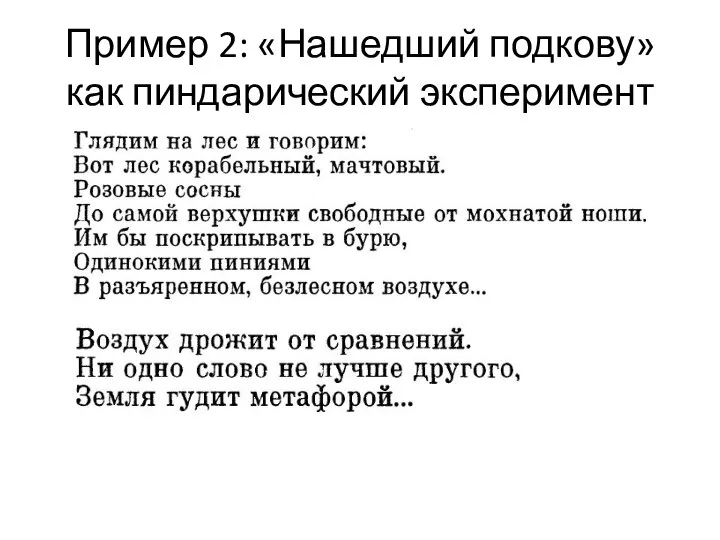

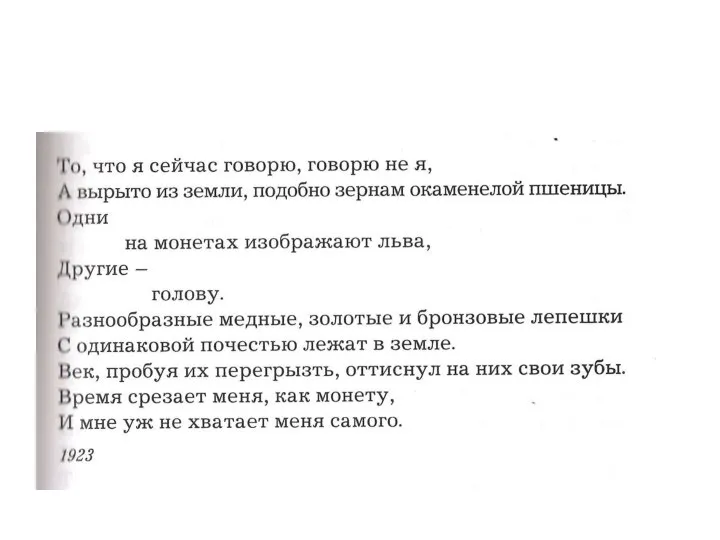

Слайд 17Пример 2: «Нашедший подкову» как пиндарический эксперимент

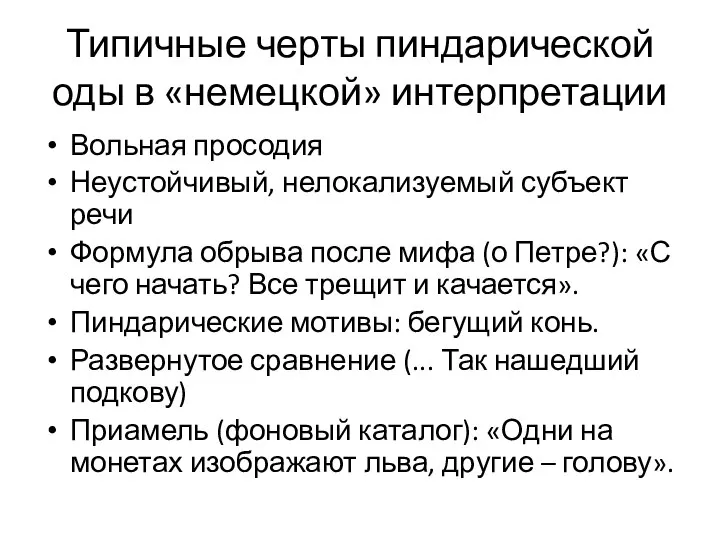

Слайд 19Типичные черты пиндарической оды в «немецкой» интерпретации

Вольная просодия

Неустойчивый, нелокализуемый субъект речи

Формула

обрыва после мифа (о Петре?): «С чего начать? Все трещит и качается».

Пиндарические мотивы: бегущий конь.

Развернутое сравнение (... Так нашедший подкову)

Приамель (фоновый каталог): «Одни на монетах изображают льва, другие – голову».

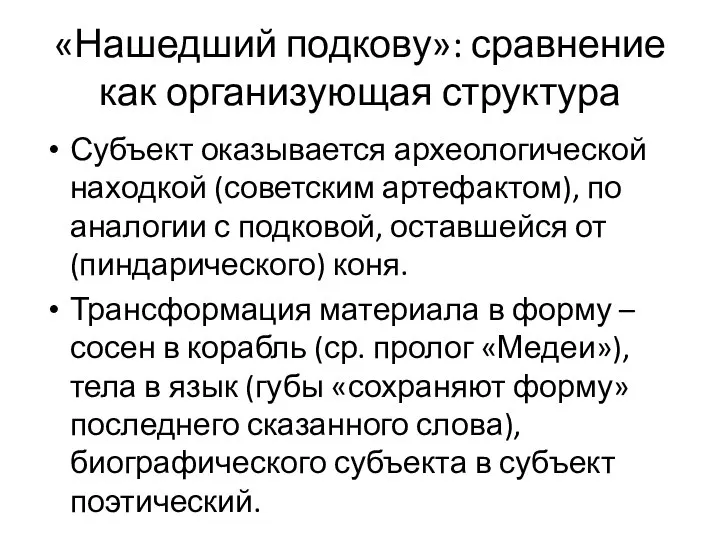

Слайд 20«Нашедший подкову»: сравнение как организующая структура

Субъект оказывается археологической находкой (советским артефактом), по

аналогии с подковой, оставшейся от (пиндарического) коня.

Трансформация материала в форму – сосен в корабль (ср. пролог «Медеи»), тела в язык (губы «сохраняют форму» последнего сказанного слова), биографического субъекта в субъект поэтический.

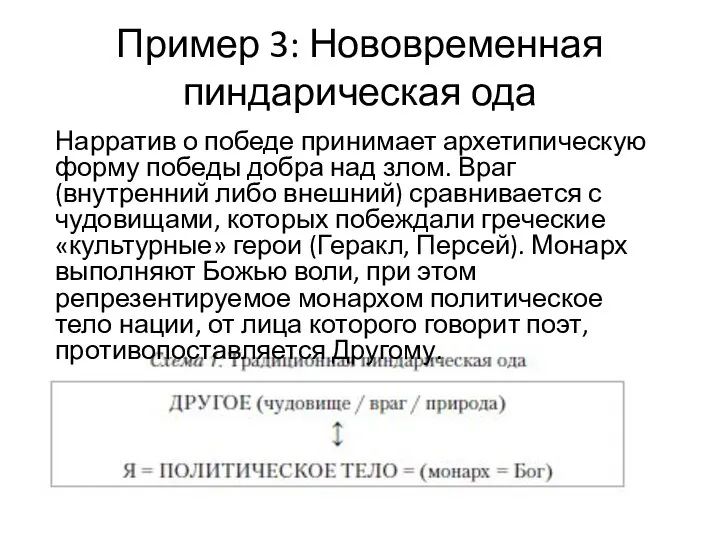

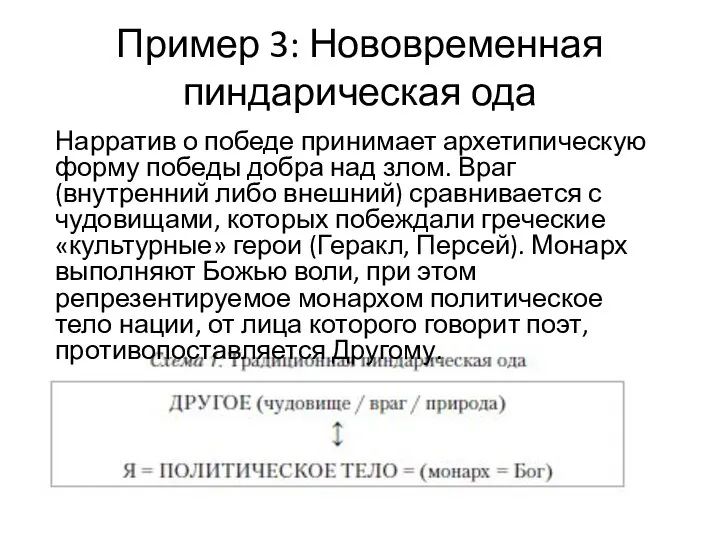

Слайд 21Пример 3: Нововременная пиндарическая ода

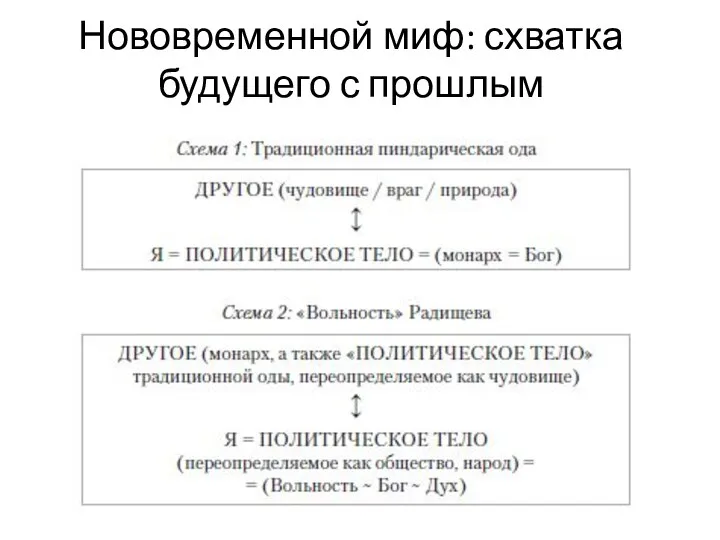

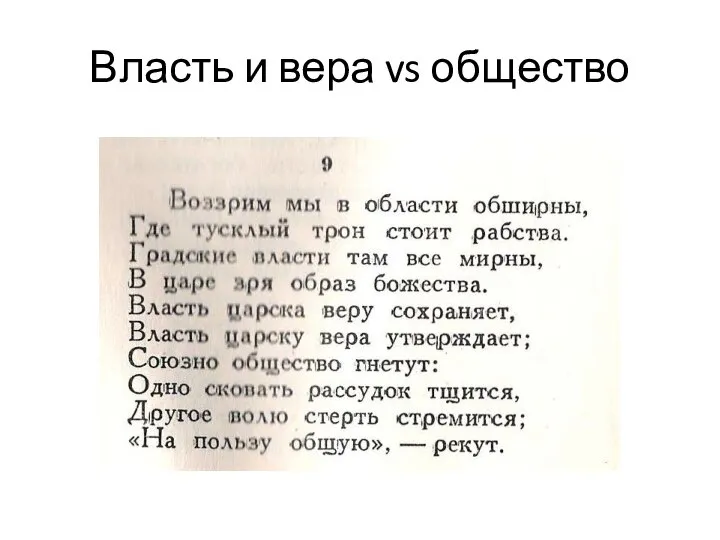

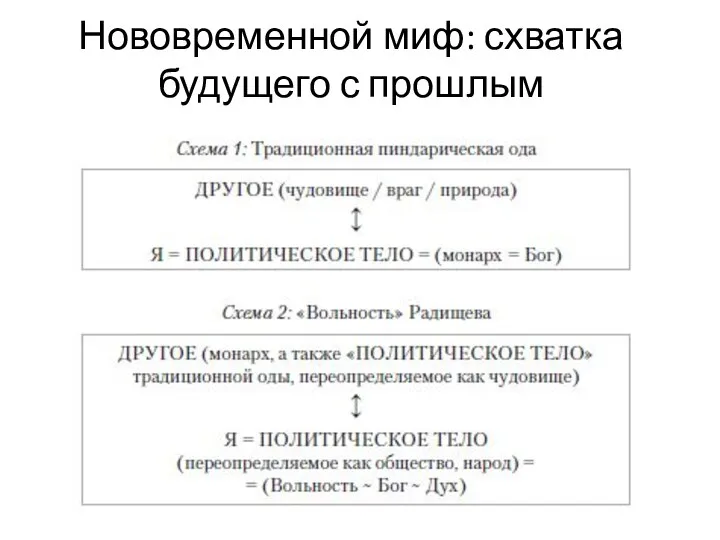

Нарратив о победе принимает архетипическую форму победы добра

над злом. Враг (внутренний либо внешний) сравнивается с чудовищами, которых побеждали греческие «культурные» герои (Геракл, Персей). Монарх выполняют Божью воли, при этом репрезентируемое монархом политическое тело нации, от лица которого говорит поэт, противопоставляется Другому.

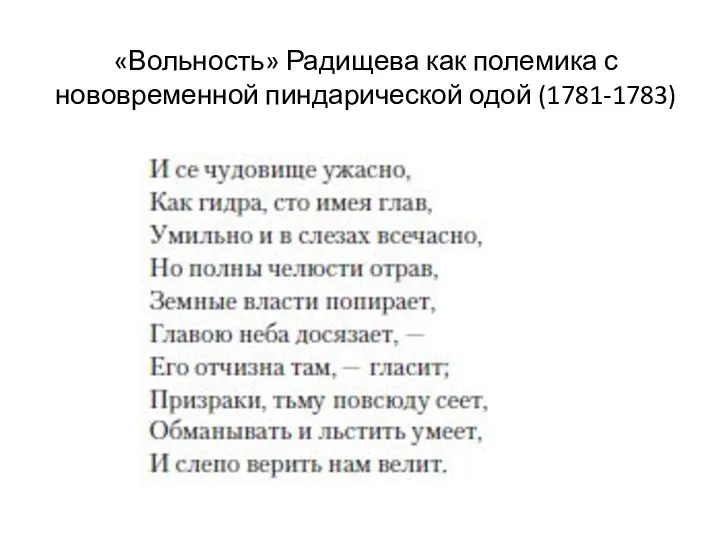

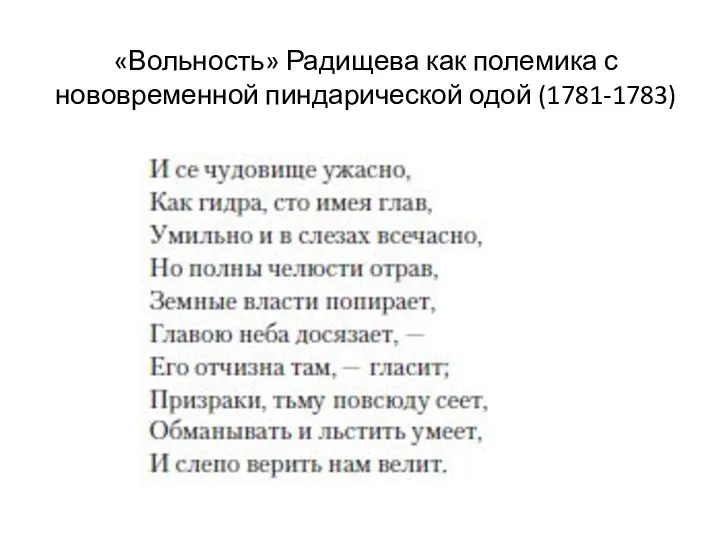

Слайд 22«Вольность» Радищева как полемика с нововременной пиндарической одой (1781-1783)

Слайд 24Нововременной миф: схватка будущего с прошлым

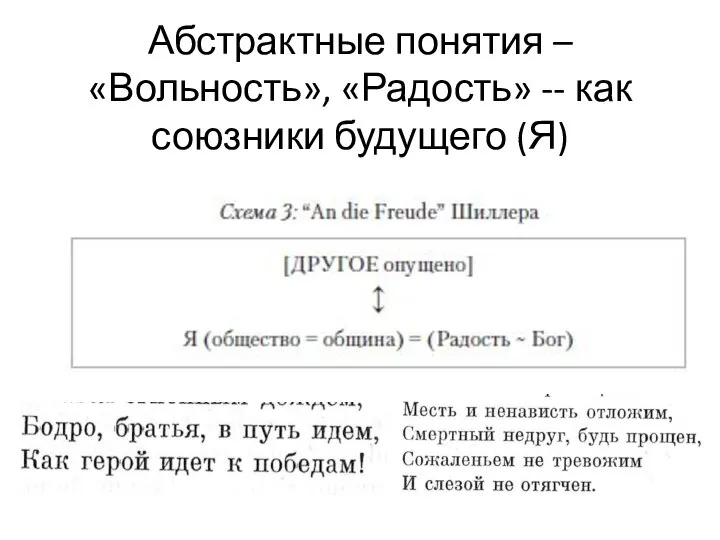

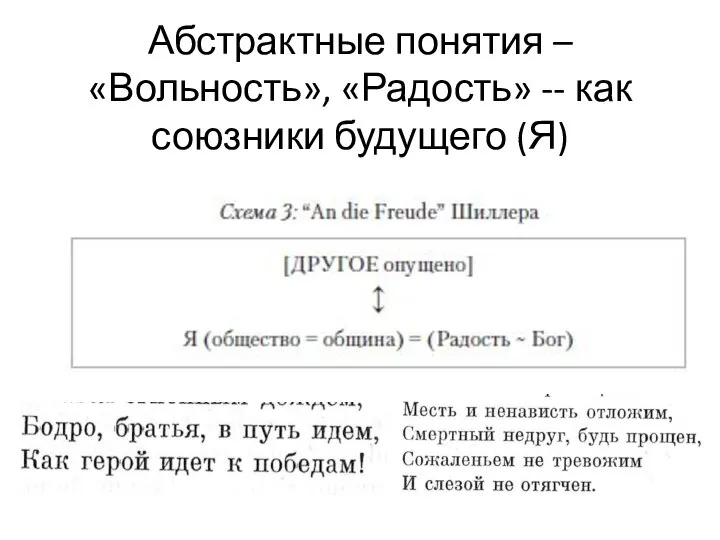

Слайд 25Абстрактные понятия – «Вольность», «Радость» -- как союзники будущего (Я)

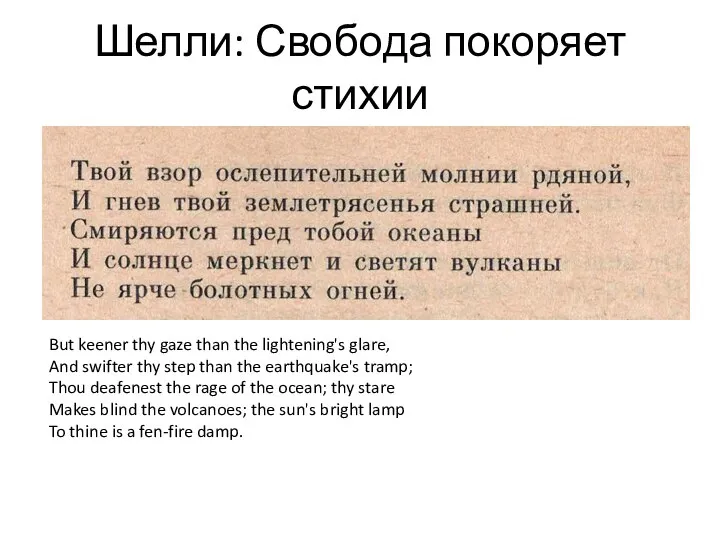

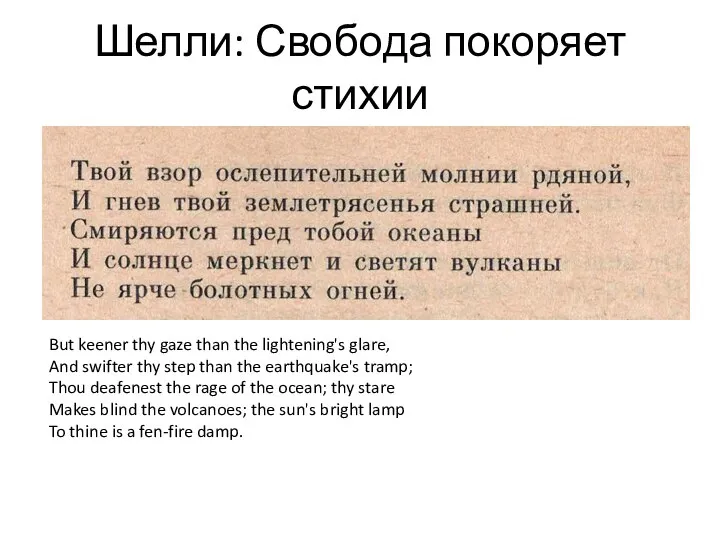

Слайд 26Шелли: Свобода покоряет стихии

But keener thy gaze than the lightening's glare,

And swifter

thy step than the earthquake's tramp;

Thou deafenest the rage of the ocean; thy stare

Makes blind the volcanoes; the sun's bright lamp

To thine is a fen-fire damp.

Лучинин Сергей Николаевич

Лучинин Сергей Николаевич Викторина по рассказу М. Пришвина Журка

Викторина по рассказу М. Пришвина Журка Презентация на тему "Викторина по роману А.С.Пушкина «Дубровский»" - презентации по Литературе

Презентация на тему "Викторина по роману А.С.Пушкина «Дубровский»" - презентации по Литературе Иван Степанович Конев

Иван Степанович Конев Писатели-фронтовики

Писатели-фронтовики Аттестационная работа. Творческий проект Тема любви в творчестве Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова

Аттестационная работа. Творческий проект Тема любви в творчестве Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова Презентация на тему Современная русская литература

Презентация на тему Современная русская литература  куприн биогр

куприн биогр Резюме Бабы Яги. Родословная Бабы Яги и происхождение ее имени

Резюме Бабы Яги. Родословная Бабы Яги и происхождение ее имени Выставка – портрет Мне нельзя без России (150 лет со дня рождения А. И. Куприна)

Выставка – портрет Мне нельзя без России (150 лет со дня рождения А. И. Куприна) Елена Ильина. Четвёртая высота

Елена Ильина. Четвёртая высота Музы Сергея Есенина

Музы Сергея Есенина Фёдор Михайлович Достоевский. Откровение о человеке

Фёдор Михайлович Достоевский. Откровение о человеке Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон Сказки на все времена

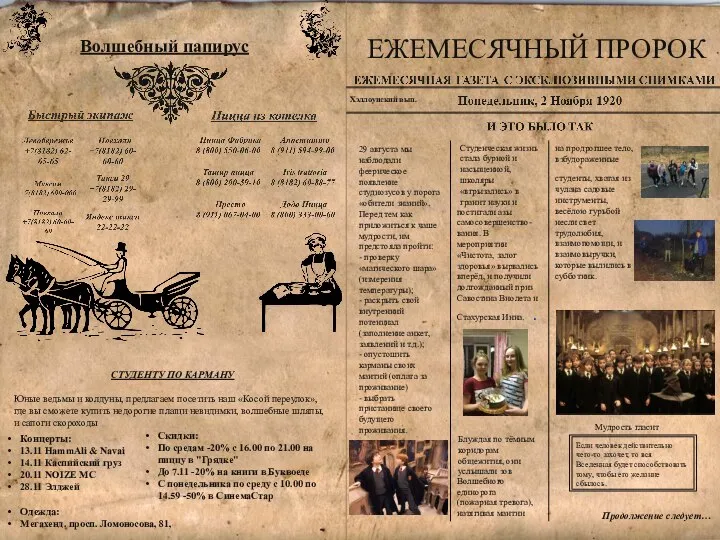

Сказки на все времена Волшебный папирус. Газета. Выпуск №1

Волшебный папирус. Газета. Выпуск №1 Птицы, обитающие вблизи жилья человека

Птицы, обитающие вблизи жилья человека Сахаров А.Д. Гражданин. Учёный. Гуманист

Сахаров А.Д. Гражданин. Учёный. Гуманист Презентация на тему Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву" 9 класс

Презентация на тему Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву" 9 класс  Человек - легенда Абрамов Николай Павлович

Человек - легенда Абрамов Николай Павлович Дэлио Рэй

Дэлио Рэй Книги Владимира Ивановича Даля

Книги Владимира Ивановича Даля Тема возвращения с войны в послевоенной литературе 40-х и 50-х годов ХХ века

Тема возвращения с войны в послевоенной литературе 40-х и 50-х годов ХХ века Собиратели русских народных сказок

Собиратели русских народных сказок Пал, оклеветанный молвой

Пал, оклеветанный молвой Достоевский как философ

Достоевский как философ Презентация на тему Золотое наследие русской старины

Презентация на тему Золотое наследие русской старины  И.А. Крылов. Басня Свинья под Дубом

И.А. Крылов. Басня Свинья под Дубом