- Главная

- Литература

- Саксонское зерцало

Содержание

- 2. Одним из самых важных и известных сборников немецкого права стало «Саксонское Зерцало». Оно было написано в

- 3. Структура. Саксонское Зерцало состоит из 2 крупных разделов: Земского права (Ландрехта, 3 книги). Ленного права (Ленрехта,

- 4. Ленное право. Лен - земельное владение и связанные с этим владением особые права и обязанности (привилегии),

- 5. Держатель лена обладал целым спектром правомочий по отношению к нему: правом владения леном, правом пользования и

- 6. Брачно-семейные отношения. Принципы наследования. В области брачно-семейных отношений самым характерным было положение о том, что при

- 7. Состязательный процесс. Система доказательств. Система доказательств зависела от сословной принадлежности, ограниченности в процессуальных правах, национальности, пола,

- 8. Институт «оспаривания решения» Статья 12. § 3. В суде, не выносящем решение приказом [банном] короля предлагать

- 9. Доктрина «двух мечей». Доктрина «двух мечей» была сформирована в конце V столетия Папой римским Геласием (Gelasius)

- 11. Скачать презентацию

Слайд 2Одним из самых важных и известных сборников немецкого права стало «Саксонское Зерцало». Оно

Одним из самых важных и известных сборников немецкого права стало «Саксонское Зерцало». Оно

В нем были объединены наиболее распространенные нормы обычного права и судебной практики северо-восточной Германии.

Положения, которые выдвигались на первый план относительно регулирования отношений имущественных, семейных, наследственных и других:

судебная защита достоинства женщины, в особенности прав вдовы и детей;

провозглашалось равноправие славян и немцев (крестьян);

предусматривались ограничения в применении пыток, испытаний огнем и др.;

право подсудимого, не говорящего по-немецки, на помощь переводчика.

Слайд 3Структура.

Саксонское Зерцало состоит из 2 крупных разделов:

Земского права (Ландрехта, 3

Структура.

Саксонское Зерцало состоит из 2 крупных разделов:

Земского права (Ландрехта, 3

Ленного права (Ленрехта, 3 главы; причем главы 2 и 3 имеют законоустановления о порядке судопроизводства и о городском лене).

Ландрехт содержит положение о сословном делении:

свободные люди (благородные и неблагородные), именуемые шёффенским сословием;

несвободные люди (крепостные и зависимые), которые несли денежные повинности, платили чинш, пребывали в статусе арендатора, батрака, или лита).

Ленрехт подробно излагает особенности ленных (феодально-зависимых) отношений — порядок получения, держания и утраты ленов, обсуждает виды ленов, в том числе городских, и особенности ленного быта и нравов.

Слайд 4Ленное право.

Лен - земельное владение и связанные с этим владением особые

Ленное право.

Лен - земельное владение и связанные с этим владением особые

Ленное право предусматривало принцип единонаследования. Лен отца переходил только одному сыну, но это правило не распространялось на земское право, где все сыновья наследовали в разных долях. Лишенными права на получение лена и на защиту по ленному праву были следующие категории лиц:

клирики;

женщины;

крестьяне (полусвободные литы, чиншевики и батраки);

купцы;

"лишенные прав", "незаконнорожденные", "все нерыцарского звания" со стороны отца и их предков (ст. 4 гл. 1 Ленрехта).

Лены различались по рангам и по назначению. «Саксонское зерцало» говорит об имперских ленах, церковных ленах, знаменных ленах, судебных ленах и городских ленах.

Слайд 5Держатель лена обладал целым спектром правомочий по отношению к нему: правом владения

Держатель лена обладал целым спектром правомочий по отношению к нему: правом владения

Право «ожидания лена» и оформление ленного договора.

Три основополагающих элемента оформления вассального договора (commendatio): инвеститура, оммаж, (homagium) и клятва верности (fidelitas).

Слайд 6Брачно-семейные отношения. Принципы наследования.

В области брачно-семейных отношений самым характерным было положение о

Брачно-семейные отношения. Принципы наследования.

В области брачно-семейных отношений самым характерным было положение о

На время брака все имущество пребывало в режиме общности, но распоряжался им один муж, жена полностью лишалась такой возможности. В случае развода она получала обратно то, что принесла с собой.

С семейным статусом лица были тесно связаны его наследственные права: отсутствует наследование по завещанию, допускается только наследование по закону. Поэтому устанавливается четкий порядок родственных связей: «Как феодальная лестница кончается на седьмом щите, точно так же и родство заканчивается седьмой степенью».

Слайд 7Состязательный процесс. Система доказательств.

Система доказательств зависела от сословной принадлежности, ограниченности в процессуальных правах, национальности,

Состязательный процесс. Система доказательств.

Система доказательств зависела от сословной принадлежности, ограниченности в процессуальных правах, национальности,

Специфика состязательного процесса состояла в том, что по каждому возникшему при судоговорении вопросу запрашивалось у заседателей частное «решение». На основе принятого частного решения выдвигались новые вопросы, и так весь процесс шел от решения к решению, пока не принималось общее окончательное решение по делу.

Слайд 8Институт «оспаривания решения»

Статья 12.

§ 3. В суде, не выносящем решение приказом

Институт «оспаривания решения»

Статья 12.

§ 3. В суде, не выносящем решение приказом

§ 4. Если кто оспаривает решение, то оно переносится к вышестоящему судье, в конечном счете — к королю. Для этого судья должен дать своих посланцев, которые услышат, кто из них [т. е. какая из сторон], добьется решения [в свою пользу] у короля. Посланцы должны быть из свободных, могущих быть шеффенами, если это происходит в графстве. Если же это происходит в маркграфстве, то это могут быть любые люди, кто бы они ни были, лишь бы они обладали полным правом.

§ 5. Кто оспорит решение, но этим ничего не добьется, тот должен за это уплатить судье штраф, а тому, чье решение он оспорил, —возмещение и судье уплатить издержки, которые он понес на посланцев.

§ 6. Оспоренное решение нельзя переносить из графства в маркграфство, даже в том случае, если граф получил графство от маркграфа. Это установлено потому, что в маркграфстве нет суда приказом [банном] короля и там право иное. Поэтому решение должно быть перенесено в имперский суд.

Слайд 9Доктрина «двух мечей».

Доктрина «двух мечей» была сформирована в конце V столетия Папой римским Геласием

Доктрина «двух мечей».

Доктрина «двух мечей» была сформирована в конце V столетия Папой римским Геласием

«В руках церкви два меча: один в руках священника, а другой в руках короля, сражающегося по приказу священника. Один меч подчинен другому, а светская власть должна быть подчинена власти религиозной. Если светская власть отойдет от правильного пути, то будет осуждена религиозной властью, а если ошибется верховная религиозная власть, то Бог ей судья, а не человек. Подчинение римскому священнику (папе) обязательно для каждого человека».

Unam Sanctum, 1302 год

Проблема нравственного выбора в литературе Материалы к урокам подготовки к экзаменам Учитель Чевдарь Л.К.

Проблема нравственного выбора в литературе Материалы к урокам подготовки к экзаменам Учитель Чевдарь Л.К. Тропы: Сравнение. Метафора. Эпитет

Тропы: Сравнение. Метафора. Эпитет Башкирский поэт Абдулхак Игебаев

Башкирский поэт Абдулхак Игебаев Н.А. Назарбаев. Биография

Н.А. Назарбаев. Биография Поэты пушкинского круга

Поэты пушкинского круга Конвенция о правах ребенка

Конвенция о правах ребенка Книжно-иллюстративная экспозиция Чарующая красота елочной игрушки

Книжно-иллюстративная экспозиция Чарующая красота елочной игрушки Ландыши в литературе и живописи

Ландыши в литературе и живописи Неделя книги по произведениям К.Чуковского

Неделя книги по произведениям К.Чуковского Чытачам брылёўскай бібліятэкі…”

Чытачам брылёўскай бібліятэкі…” Чарлз Дарвін (1809-1882)

Чарлз Дарвін (1809-1882) Памяти самарского писателя-фронтовика Михаила Яковлевича Толкача

Памяти самарского писателя-фронтовика Михаила Яковлевича Толкача Пословицы и поговорки с числом семь

Пословицы и поговорки с числом семь Майкл Фелпс

Майкл Фелпс Александр Сергеевич Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин Герои романа А.С. Пушкина Капитанская дочка в книжной графике и киноверсиях

Герои романа А.С. Пушкина Капитанская дочка в книжной графике и киноверсиях The story of ruth. Purt 2

The story of ruth. Purt 2 Роман Евгений Онегин А.С. Пушкина. Обобщение

Роман Евгений Онегин А.С. Пушкина. Обобщение Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1871)

Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1871) Сочинение. Год литературы в России

Сочинение. Год литературы в России Герман Мелвилл

Герман Мелвилл Николай Перумов

Николай Перумов Еле́на Ильина́ (настоящее имя — Ли́я Я́ковлевна Пре́йс, урождённая Маршак)

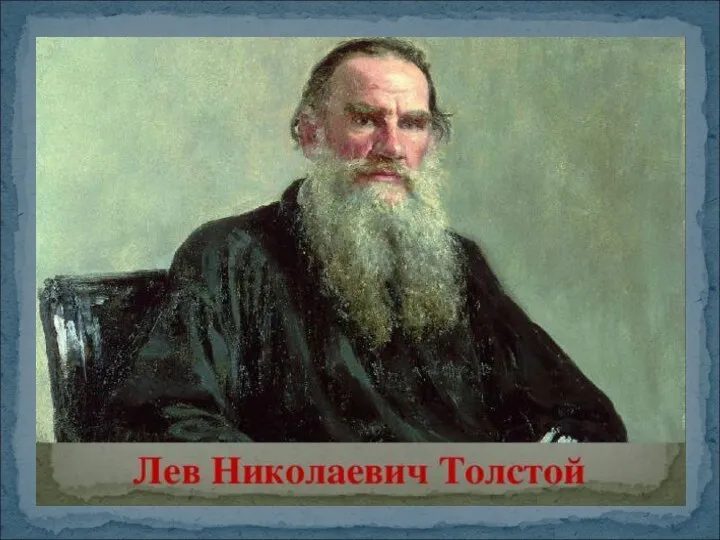

Еле́на Ильина́ (настоящее имя — Ли́я Я́ковлевна Пре́йс, урождённая Маршак) Лев Николаевич Толстой

Лев Николаевич Толстой Русская усадьба XIX века (по повести А.С.Пушкина Дубровский)

Русская усадьба XIX века (по повести А.С.Пушкина Дубровский) Презентация на тему Биография Рубцова

Презентация на тему Биография Рубцова  метафора

метафора Отчуждение, рационализация и абсурд: размышления по роману А. Камю Посторнний

Отчуждение, рационализация и абсурд: размышления по роману А. Камю Посторнний