Слайд 2Патогенез СКВ

По патогенезу относится к аутоиммунным болезням.

В условиях дефицита Т-супрессорноЙ функции

лимфоцитов отмечается продукция большого количества аутоантител: антинуклеарных, к ДНК, микросомам, лизосомам, митохондриям, форменным элементам крови и др.

Наибольшее патогенетическое значение имеют антитела к нативной ДНК (нДНК), которые соединяются с нДНК, образуют иммунные комплексы и активируют комплемент. Они откладываются на базальных мембранах различных внутренних органов и кожи, вызывают их воспаление и повреждение.

Одновременно повышается лизосомальная проницаемость, выделяются медиаторы воспаления, активируется кининовая система.

Провоцирующие факторы: непереносимость лекарств, вакцин, сывороток, фотосенсибилизация, ультразвуковое облучение, беременность, роды, аборты.

Слайд 3Клиническая картина СКВ

Заболевают преимущественно женщины, чаще всего в возрасте 14-40 лет.

Начальные проявления:

слабость,

похудание, повышение температуры тела.

Слайд 4Поражение кожи и слизистых оболочек

Наиболее частый синдром системной красной волчанки. Только у

10-15% больных отсутствуют кожные изменения. Dubois (1976) указывает, что существуют 28 вариантов кожных изменений при этом заболевании. Наиболее характерными являются следующие:

1. изолированные или сливающиеся эритематозные пятна различной формы и величины, отечные, отграниченные от здоровой кожи. Чаще всего наблюдаются на лице, шее, груди, в области локтевых, коленных, голеностопных суставов. Особенно характерной диагностически высокозначимой является фигура бабочки (расположение эритематозных пятен на носу и щеках). Нередко эритематозные пятна бывают чрезвычайно яркими, красными (как после солнечного ожога), отечными;

Слайд 5Поражение кожи и слизистых оболочек

2. при хроническом течении системной красной волчанки

эритематозные очаги характеризуются инфильтрацией, гиперкератозом, шелушением и рубцовой атрофией кожи;

3. люпус-хейлит - выраженное покраснение губ с сероватыми чешуйками, корочками, эрозиями, с последующим развитием очагов атрофии на красной кайме губ;

Слайд 6Поражение кожи и слизистых оболочек

4. капилляриты - в области подушечек пальцев, на

ладонях, подошвах имеются красные отечные пятна с телеангиэктазиями, атрофией кожи;

5. энантема слизистой оболочки полости рта - участки эритемы с геморрагиями и эрозиями;

6. буллезные, узловатые уртикарные, геморрагические высыпания, сетчатое ливедо с изъязвлениями кожи;

Слайд 7Поражение кожи и слизистых оболочек

7. трофические нарушения - сухость кожи, выпадение волос,

ломкость, хрупкость ногтей;

8. на слизистой оболочке полости рта и носа - эрозивные, язвенные очаги, белесоватые бляшки, эритематозные пятна, возможна перфорация перегородки носа;

Слайд 8Поражение кожи и слизистых оболочек

9. при подострой кожной красной волчанке имеются кольцевидные

высыпания с телеангиэктазиями, депигментацией в центре. Они располагаются на лице, шее, груди, конечностях. Подобные изменения кожи часто наблюдаются у больных с HLA DR3 и В8

Слайд 9Поражение костно-суставной системы

Поражение костно-суставной системы проявляется следующими признаками:

боли в одном или нескольких

суставах интенсивные и длительные;

симметричный полиартрит с вовлечением проксимальных межфаланговых суставов кистей, пятно-фаланговых, запястно-пястных, коленных суставов;

выраженная утренняя скованность пораженных суставов;

развитие сгибательных контрактур пальцев рук вследствие тендинитов, тендовагинитов;

формирование ревматоидноподобной кисти за счет изменений в периартикулярных тканях; эрозии суставных поверхностей нехарактерны (могут быть лишь у 5% больных);

возможно развитие асептических некрозов головки бедренной кости, плечевой и других костей.

Слайд 10Могут возникать большие трудности при дифференциальной диагностике суставного синдрома при системной красной

волчанке и поражений суставов при ревматоидном артрите.

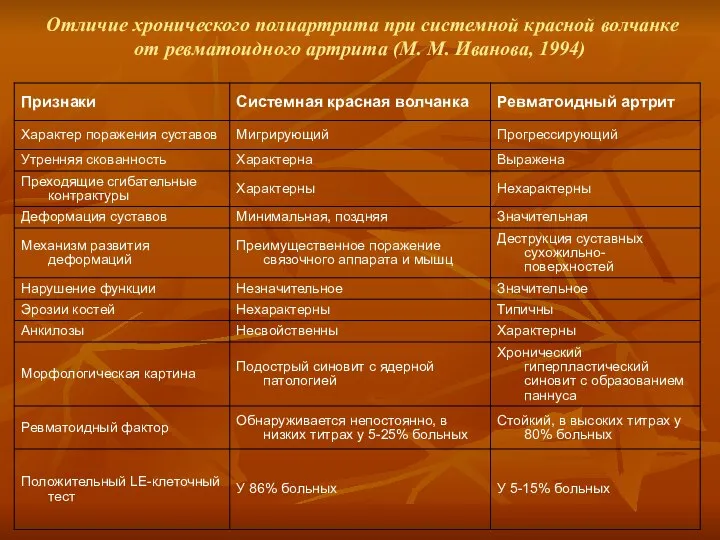

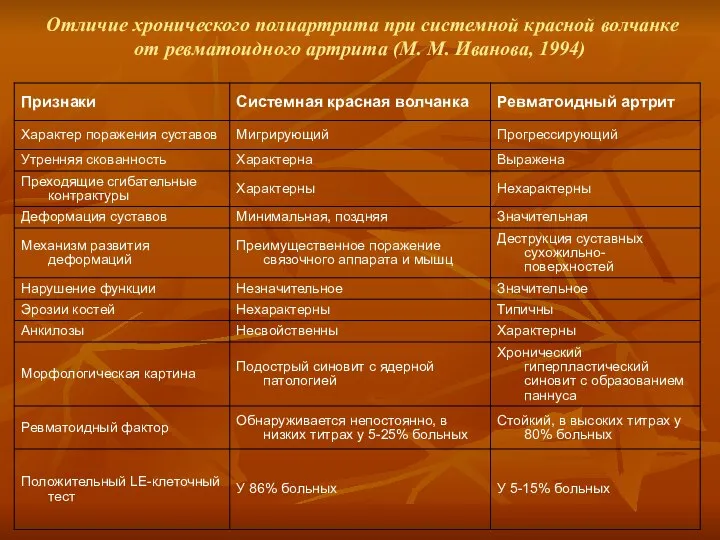

Слайд 11Отличие хронического полиартрита при системной красной волчанке от ревматоидного артрита (М. М.

Иванова, 1994)

Слайд 12Поражение мышц

Поражение мышц проявляется миалгиями, выраженной мышечной слабостью, иногда развивается полимиозит, подобный

дерматомиозиту.

Поражение легких

Поражение легких проявляется следующими признаками:

сухой или выпотной плеврит с болями в груди и выраженной одышкой при накоплении большого количества жидкости; как правило, наблюдается двусторонний плеврит;

волчаночный пневмонит (легочный васкулит) характеризуется одышкой, сухим кашлем, иногда кровохарканьем; при рентгенологическом исследовании легких выявляются дисковидные ателектазы в нижних отделах, иногда видны инфильтративные тени. При хроническом течении люпус-пневмонита наблюдается поражение интерстициальной ткани легких с усилением легочного рисунка;

синдром легочной гипертензии;

возможна тромбоэмболия легочной артерии.

Слайд 13Поражение сердечно-сосудистой системы

Возможно развитие панкардита, но чаще всего наблюдается перикардит, обычно сухой,

но иногда развивается тяжелый экссудативный перикардит. При высокой степени активности наблюдается диффузный миокардит, осложняющийся недостаточностью кровообращения.

Поражение эндокарда (эндокардит Либмана-Сакса) наблюдается при панкардите и приводит к поражению клапанного аппарата сердца. Чаще формируется митральная недостаточность, реже - недостаточность клапана аорты. Пороки сердца дают при аускультации соответствующие шумы (систолический шум в области верхушки сердца при митральной недостаточности, диастолический шум над аортой при недостаточности клапана аорты). Бородавчатые наложения на клапанах могут определяться при эхокардиоскопии.

Поражаются сосуды, преимущественно артерии среднего и мелкого калибра. Имеются сообщения о вовлечении в патологический процесс подключичной артерии, коронарных артерий, что может привести к развитию инфаркта миокарда. Достаточно часто наблюдаются тромбофлебиты поверхностных вен плеча, передней поверхности грудной клетки.

Слайд 14Поражение желудочно-кишечного тракта и печени

Больных беспокоят тошнота, рвота, отсутствие аппетита. Поражение пищевода

проявляется его дилатацией, эрозивными изменениями слизистой оболочки. Нередко обнаруживаются изъязвления слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Поражение сосудов брыжейки приводит к сильным болям в животе, преимущественно вокруг пупка (абдоминальный криз), ригидности мышц брюшного пресса.

Поражение печени проявляется клиникой волчаночного гепатита (увеличение печени, желтуха различной выраженности, повышение содержания в крови аминотрансфераз).

Слайд 15Поражение почек (люпус-нефрит)

Согласно классификации ВОЗ, различают следующие морфологические варианты люпус-нефрита:

I -

отсутствие изменений в биоптате;

II - мезангиальный нефрит;

III - очаговый пролиферативный гломерулонефрит;

IV - диффузный пролиферативный гломерулонефрит;

V - мембранозный гломерулонефрит;

VI - склерозирующий гломерулонефрит.

Волчаночный нефрит проявляется следующими клиническими формами (М. М. Иванова, 1994):

быстро прогрессирующий волчаночный нефрит (тяжелый нефротический синдром, злокачественная артериальная гипертензия, быстрое развитие почечной недостаточности);

нефротическая форма гломерулонефрита (в отличие от неволчаночного нефрита, протеинурия менее выражена, чаще наблюдаются артериальная гипертензия и гематурия, менее выражена гиперхолестеринемия);

активный волчаночный нефрит с выраженным мочевым синдромом (протеинурия больше 0.5 г/сут, микрогематурия, лейкоцитурия);

нефрит с минимальным мочевым синдромом - протеинурия меньше 0.5 г/сут, микрогематурия - единичные эритроциты в поле зрения, небольшая лейкоцитурия, артериальное давление нормальное.

Слайд 16М. М. Иванова (1994) приводит следующие критерии активности люпус-нефрита:

Клинико-лабораторные критерии

Протеинурия 1 г/сут;

эритроцитурия 10,000 в 1 мкл мочи; цилиндры гиалиновые и зернистые > 250 в 1 мкл мочи; повышение уровня креатинина в сыворотке крови; снижение клубочковой фильтрации.

Иммунологические критерии с иммуноморфологией

Низкий уровень СН50 в сочетании с высокими титрами антител к ДНК, резкое снижение содержания компонентов комплемента С3, С4; высокий уровень ЦИК; депозиты IgG и С3 на базальной мембране клубочков; депозиты IgG и С3 в дермоэпидермальном соединении.

Слайд 17Морфологические критерии активности нефрита

Фибриноидные изменения петель; фибриноидный некроз; гематоксилиновые тельца; полулуния; гиалиновые

тромбы; интракапиллярная клеточная пролиферация; интерстициальная инфильтрация плазмоклеточная, лимфоцитарная; тромбоцитарные тромбы; артерииты, артериолиты.

Слайд 18Поражение нервной системы

Поражение нервной системы наблюдается почти у всех больных и обусловлено

васкулитами, тромбозами, инфарктами и геморрагиями в различных отделах головного мозга. В последние годы большая роль в поражении нервной системы отводится антинейрональным антителам, которые поражают мембраны нейронов.

Поражение нервной системы может иметь следующие клинические проявления: головные боли, психические расстройства, судорожный синдром (по типу височной эпилепсии), нарушение функции черепно-мозговых нервов, мононейропатии, полинейропатии, нарушение мозгового кровообращения (вследствие тромбозов, геморрагии). Редко наблюдается миелит.

Слайд 19Клинические варианты СКВ

В. А. Насонова (1972) выделяет варианты течения системной красной волчанки

(острое, подострое, хроническое) по началу заболевания и дальнейшему прогрессированию.

При остром течении начало болезни внезапное, температура тела высокая, характерны острый полиартрит с резкой болью в суставах, выраженные кожные изменения, тяжелые полисерозиты, поражение почек, нервной системы, трофические нарушения, похудание, резкое увеличение СОЭ, панцитопения, большое количество LE-клеток в крови, высокие титры АНФ. Длительность заболевания 1-2 года.

Подострое течение характеризуется постепенным развитием, суставным синдромом, нормальной или субфебрильной температурой тела, кожными изменениями. Активность процесса в течение значительного времени минимальная, ремиссии продолжительны (до полугода). Однако постепенно процесс генерализуется, развивается множественное поражение органов и систем.

Хроническое течение проявляется моно- или малосиндромностью в течение многих лет. Общее состояние долго остается удовлетворительным. На ранних этапах наблюдаются кожные изменения, суставный синдром. Процесс медленно прогрессирует, и в дальнейшем поражаются многие органы и системы.

Слайд 20Диагностические критерии

Диагностические критерии системной красной волчанки по В. А. Насоновой (1972).

Большие диагностические

критерии

«Бабочка» на лице;

люпус-артрит;

люпус-пневмонит;

LE-клетки в крови (в норме - отсутствуют; до 5 на 1000 лейкоцитов - единичные, 5-10 на 1000 лейкоцитов - умеренное количество, больше 10 - большое количество);

АНФ в большом титре;

аутоиммунный синдром Верльгофа;

Кумбс-положительная гемолитическая анемия;

люпус-нефрит;

гематоксилиновые тельца в биопсийном материале: набухшие ядра погибших клеток с лизированным хроматином;

характерная патоморфология в удаленной селезенке («луковичный склероз» - слоистое кольцевидное разрастание коллагеновых волокон в виде муфты вокруг склерозированных артерий и артериол) или при биопсиях кожи (васкулиты, иммунофлюоресцентное свечение иммуноглобулинов на базальной мембране в области дермоэпидермального стыка), почки (фибриноид капилляров клубочков, гиалиновые тромбы, феномен «проволочных петель» - утолщенные, пропитанные плазменными белками базальные мембраны гломерулярных капилляров), синовии, лимфатического узла.

Слайд 21Малые диагностические критерии

Лихорадка более 37.5 ºС в течение нескольких дней;

немотивированная потеря массы

(на 5 кг и более за короткое время) и нарушение трофики;

капилляриты на пальцах;

неспецифический кожный синдром (многоформная эритема, крапивница);

полисерозиты - плеврит, перикардит;

лимфаденопатия;

гепатоспленомегалия;

миокардит;

поражение ЦНС;

полиневрит;

полимиозиты, полимиалгии;

полиартралгии;

синдром Рейно;

увеличение СОЭ (свыше 20 мм/ч);

лейкопения (меньше 4 × 109/л);

анемия (гемоглобин меньше 100 г/л);

тромбоцитопения (меньше 100 × 109/л;

гипергаммаглобулинемия (более 22%);

АНФ в низком титре;

свободные LE-тельца;

стойко положительная реакция Вассермана;

измененная тромбоэластограмма.

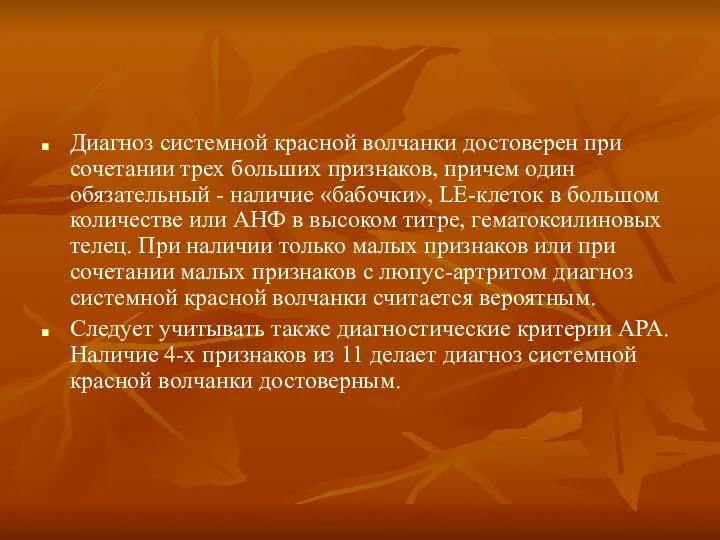

Слайд 22Диагноз системной красной волчанки достоверен при сочетании трех больших признаков, причем один

обязательный - наличие «бабочки», LE-клеток в большом количестве или АНФ в высоком титре, гематоксилиновых телец. При наличии только малых признаков или при сочетании малых признаков с люпус-артритом диагноз системной красной волчанки считается вероятным.

Следует учитывать также диагностические критерии АРА. Наличие 4-х признаков из 11 делает диагноз системной красной волчанки достоверным.

Слайд 23Лабораторные данные при СКВ

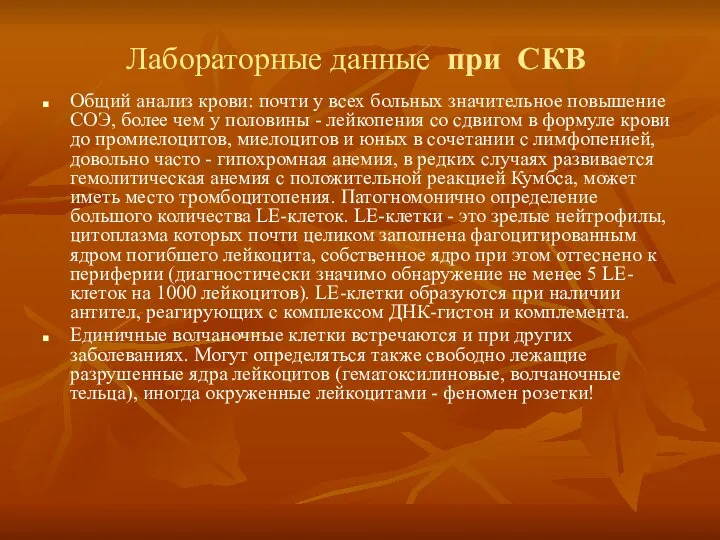

Общий анализ крови: почти у всех больных значительное повышение

СОЭ, более чем у половины - лейкопения со сдвигом в формуле крови до промиелоцитов, миелоцитов и юных в сочетании с лимфопенией, довольно часто - гипохромная анемия, в редких случаях развивается гемолитическая анемия с положительной реакцией Кумбса, может иметь место тромбоцитопения. Патогномонично определение большого количества LE-клеток. LE-клетки - это зрелые нейтрофилы, цитоплазма которых почти целиком заполнена фагоцитированным ядром погибшего лейкоцита, собственное ядро при этом оттеснено к периферии (диагностически значимо обнаружение не менее 5 LE-клеток на 1000 лейкоцитов). LE-клетки образуются при наличии антител, реагирующих с комплексом ДНК-гистон и комплемента.

Единичные волчаночные клетки встречаются и при других заболеваниях. Могут определяться также свободно лежащие разрушенные ядра лейкоцитов (гематоксилиновые, волчаночные тельца), иногда окруженные лейкоцитами - феномен розетки!

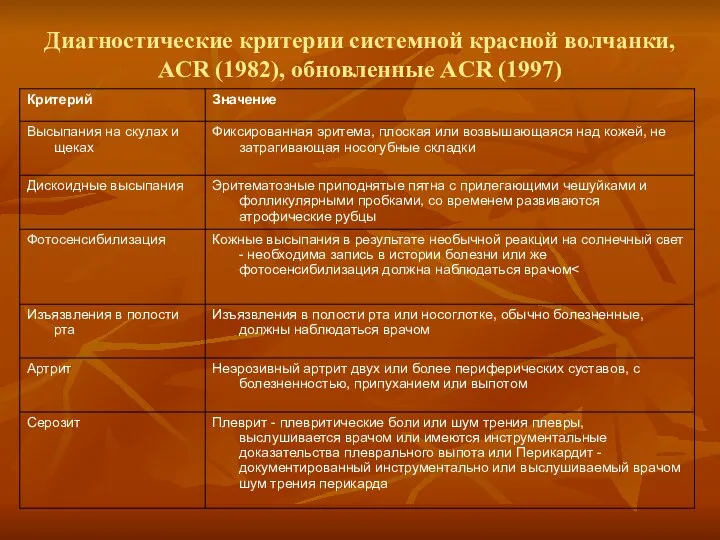

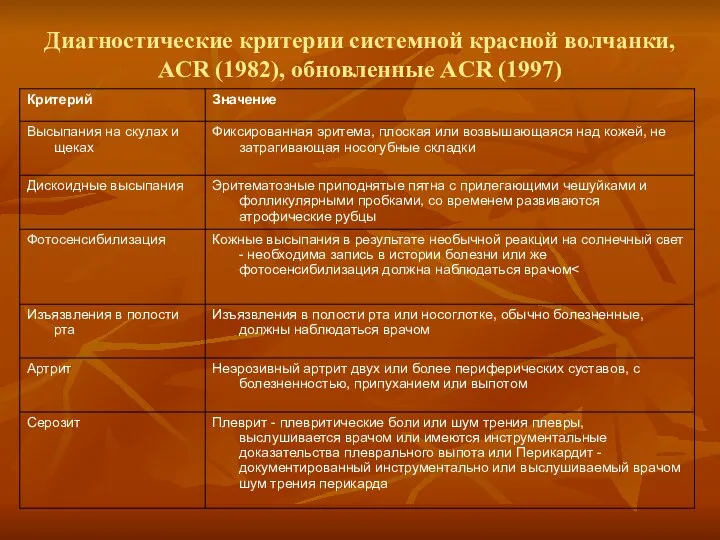

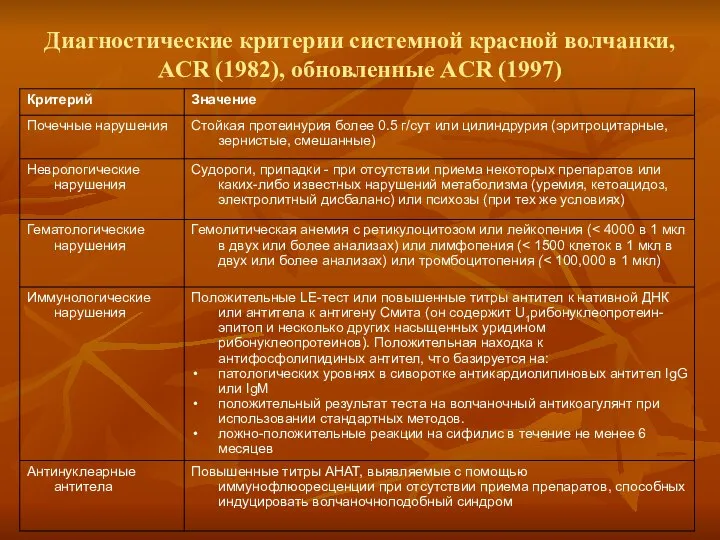

Слайд 24Диагностические критерии системной красной волчанки, ACR (1982), обновленные ACR (1997)

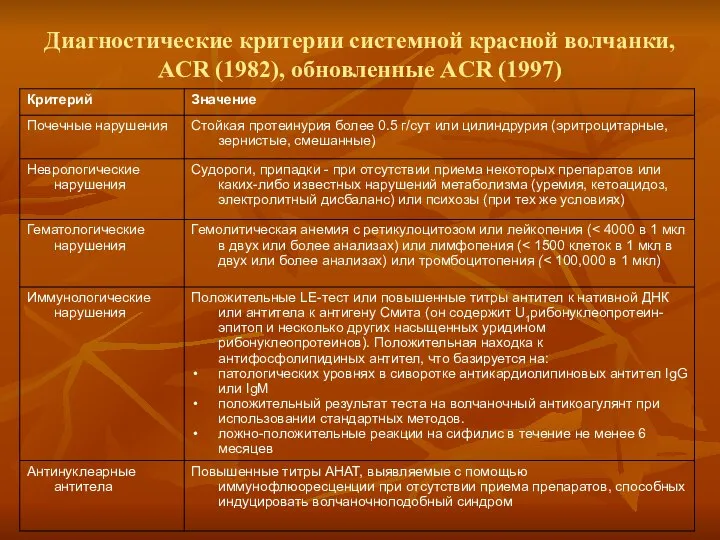

Слайд 25Диагностические критерии системной красной волчанки, ACR (1982), обновленные ACR (1997)

Слайд 26Примечание: дискоидные очаги волчанки - кожная (не генерализованная) форма волчанки, проявляющаяся отдельными

очагами поражениями кожи на открытых участках тела - лице, шеи, ушных раковинах, губах. Для дискоидкой красной волчанки характерны три кардинальных признака: эритема, гиперкератоз (шелушение кожи), атрофия.

Слайд 27Общий анализ мочи

Биохимический анализ крови: гиперпротеинемия и диспротеинемия, главным образом за счет

гипергаммаглобулинемии. В у-глобулиновой фракции находится волчаночный фактор, ответственный за образование LE-клеток, и другие антикуклеарные факторы. Выражены биохимические признаки воспаления: повышено содержание сиаловых кислот, фибрин, серомукоида, гаптоглобина появляется С-реактивный протеин.

Слайд 28Иммунологические исследования крови: криопреципитины, антитела к ДНК, антинуклеарный фактор (АНФ).

Антитела к

ДНК определяются реакцией пассивной гемагглютинации, в которой бараньи эритроциты нагружены ДНК, а также методом радиоиммунного связывания меченной по йоду нДНК и иммунофлюоресценции.

У 30-40% больных определяются антитела к антигену Смита (разновидность антинуклеарных антител).

АНФ является IgG, направленным против ядер клеток больного, определяется иммунофлюоресцентным методом.

В качестве антигенного материала берут срезы крысиной печени, богатой ядрами, на которые наслаивают сыворотку больного и меченые флюоресцином антиглобулины.

Для СКВ наиболее характерно периферическое, краевое свечение, обусловленное наличием антител к ДНК, и высокий титр этой реакции, более 1:1000.

Целесообразно исследование комплемента СН50 и его компонентов, снижение которых коррелирует с активностью люпус-нефрита.

Нередко имеет место снижение количества и функциональной активности Т-лимфоцитов, в том числе Т-супрессоров, и гиперфункционирование В-лимфоцитов, гипер- и дисиммуноглобулинемия (увеличение содержания в крови IgG, IgM).

С помощью специальных методов выявляют антитела к лейкоцитам (гранулоцитам, В-клеткам, Т-клеткам), тромбоцитам.

Слайд 29Серологические исследования крови - возможна положительная реакция Вассермана.

Исследование биопсийного материала почек, кожи,

лимфатических узлов, синовии выявляет характерные гистологические изменения: патологию ядер, волчаночный гломерулонефрит, васкулиты, дезорганизацию соединительной ткани, положительные результаты иммунофлюоресценции.

Слайд 30Достаточно часто в сыворотке крови больных системной красной волчанкой обнаруживаются:

антитела к факторам

свертывания VIII, IX и XII (повышают риск кровотечений и вызывают тромбоцитопению);

антитела к фосфолипидам (задерживают выделение простациклина из эндотелия, что повышает агрегацию тромбоцитов и предрасполагает к тромбозам).

Слайд 31Исследование спинномозговой жидкости (при поражении нервной системы): повышение содержания белка (0.5-1 г/л),

плеоцитоз, повышение давления, снижение содержания глюкозы, увеличение уровня IgG (концентрация его выше 6 г/л всегда указывает на поражение ЦНС при системной красной волчанке).

Компьютерная томография головного мозга: при поражении нервной системы выявляются небольшие зоны инфаркта и геморрагии в головном мозге, расширение борозд, церебральная атрофия через 5.5 лет от начала системной красной волчанки, кисты головного мозга, расширение подпаутинных пространств, желудочков и базальных цистерн.

Ожоги у детей. Патологические изменения тканей, вызванные воздействием различных факторов

Ожоги у детей. Патологические изменения тканей, вызванные воздействием различных факторов Плевральная и люмбальная пункция

Плевральная и люмбальная пункция Гериатрические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний

Гериатрические аспекты сердечно-сосудистых заболеваний ВИЧ. Классификация

ВИЧ. Классификация Основы абдоминальной хирургии. Хирургическая техника кишечного шва

Основы абдоминальной хирургии. Хирургическая техника кишечного шва Решения для комплексной диагностики Айдекс Лабораториз

Решения для комплексной диагностики Айдекс Лабораториз Профилактика наркомании среди детей и подростков

Профилактика наркомании среди детей и подростков Заболевания органов мочевыделения

Заболевания органов мочевыделения zanyatie_mozgovoy_otdel

zanyatie_mozgovoy_otdel Азық-түліктердің санитариялықгигиеналық сраптамасы. Ет және еттен жасалған тағамдарды зерттеу

Азық-түліктердің санитариялықгигиеналық сраптамасы. Ет және еттен жасалған тағамдарды зерттеу Вирус бешенства

Вирус бешенства Основные положения гигиены. Раздел 1

Основные положения гигиены. Раздел 1 Компьютерная томография. Устройство томографа. Принцип работы

Компьютерная томография. Устройство томографа. Принцип работы Способы оценки физической работоспособности

Способы оценки физической работоспособности Функциональная анатомия лимфатической системы

Функциональная анатомия лимфатической системы Ренгенівське випромінювання

Ренгенівське випромінювання Общая характеристика макролидов

Общая характеристика макролидов Инфаркт пен инсультта БМК

Инфаркт пен инсультта БМК Изотерапия как средство развития речи ребенка

Изотерапия как средство развития речи ребенка Хейлопластикаға көрсеткіш,реабилитация, диспансеризация

Хейлопластикаға көрсеткіш,реабилитация, диспансеризация Синдром рвоты, дисфагии и нарушения акта дефекации

Синдром рвоты, дисфагии и нарушения акта дефекации Препарат ШМ-48

Препарат ШМ-48 Организация деятельности медицинских сестер Центра ядерной медицины

Организация деятельности медицинских сестер Центра ядерной медицины Современный подход к терапии депрессий

Современный подход к терапии депрессий Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний периферических вен верхних и нижних конечностей

Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний периферических вен верхних и нижних конечностей Острый аппендицит. Панкреатит

Острый аппендицит. Панкреатит Практическое занятие. Формы и методы медицинской профилактики

Практическое занятие. Формы и методы медицинской профилактики Трихофития

Трихофития