Содержание

- 2. ВЕНООККЛЮЗИОННАЯ БОЛЕЗНЬ (БОЛЕЗНЬ КИАРИ) Первичный облитерирующий эндофлебит печеночных вен с их тромбозом и последующей окклюзией, приводящими

- 4. Факторы, способствующие развитию оперативные вмешательства (диагностируется у 5–60 % больных, перенесших трансплантацию костного мозга, в раннем

- 5. Патогенез. Основная роль в патогенезе заболевания отводится поражению синусоидов. Расширяется субэндотелиальная зона, появляются инфильтрация эритроцитами, отложения

- 6. Классификация. По тяжести течения веноокклюзионной болезни выделяют: — веноокклюзионная болезнь легкой степени тяжести (отсутствуют осложнения, нет

- 7. Специалистами из Балтимора и Сиэтла разработаны диагностические критерии (точность — более 90 %, специфичность — 56

- 8. Диагностика Лабораторные методы исследования позволяют подтвердить наличие поражения печени и установить степень нарушения ее функции и

- 11. Лечение. Основной целью лечения веноокклюзионной болезни является устранение синусоидальной обструкции за счет коррекции васкулита. Однако специфической

- 12. Прогноз заболевания неблагоприятный у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями печени, высоким содержанием билирубина в крови (более

- 13. СИНДРОМ КРЮВЕЛЬЕ — БАУМГАРТЕНА Синдром Крювелье — Баумгартена (Крювелье — Баумгартена цирроз печени, атрофический цирроз) —

- 14. Этиология и патогенез. Чаще характерные признаки синдрома развиваются вторично у больных циррозом печени при внутрипеченочной закупорке

- 16. Диагностика основана на данных клинической картины, фонограммы и допплерографического исследования органов брюшной полости. Лабораторные изменения (в

- 19. Скачать презентацию

Слайд 2ВЕНООККЛЮЗИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

(БОЛЕЗНЬ КИАРИ)

Первичный облитерирующий эндофлебит печеночных вен с их тромбозом и

ВЕНООККЛЮЗИОННАЯ БОЛЕЗНЬ

(БОЛЕЗНЬ КИАРИ)

Первичный облитерирующий эндофлебит печеночных вен с их тромбозом и

По данным литературы, идиопатический эндофлебит печеночных вен с их тромбозами составляет от 13 до 61 % всех случаев тромбоза. Частота обнаружения болезни Киари при аутопсии не превышает 0,06 %. Летальность от веноокклюзионной болезни у реципиентов костного мозга достигает 30 % (у пациентов без этого осложнения — 9 %).

Слайд 4 Факторы, способствующие развитию

оперативные вмешательства (диагностируется у 5–60 % больных, перенесших трансплантацию костного

Факторы, способствующие развитию

оперативные вмешательства (диагностируется у 5–60 % больных, перенесших трансплантацию костного

травмы;

хронические заболевания печени — гепатиты, фиброз, васкулит печеночных венул и вен в результате синдрома синусоидальной обструкции при повреждении эндотелиальных клеток синусоидов; нарушения свертывающей системы крови, синдром активации макрофагов (гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз);

беременность; роды;

длительный прием гормональных контрацептивов, высоких доз цитостатических препаратов, химиотерапия злокачественных новообразований любой локализации и действие ионизирующего облучения (лучевая терапия);

избыточное употребление травяных чаев, в которых содержатся алкалоиды листьев кроталярии и крестовника (пирролизидин) и горького хлеба (гелиотроп).

Слайд 5Патогенез.

Основная роль в патогенезе заболевания отводится поражению синусоидов. Расширяется субэндотелиальная зона, появляются

Патогенез.

Основная роль в патогенезе заболевания отводится поражению синусоидов. Расширяется субэндотелиальная зона, появляются

Слайд 6Классификация.

По тяжести течения веноокклюзионной болезни выделяют:

— веноокклюзионная болезнь легкой степени тяжести (отсутствуют

Классификация.

По тяжести течения веноокклюзионной болезни выделяют:

— веноокклюзионная болезнь легкой степени тяжести (отсутствуют

— веноокклюзионная болезнь средней степени тяжести (осложненное течение, имеется необходимость в проведении симптоматической терапии — анальгетики, диуретики и др.);

— веноокклюзионная болезнь тяжелой степени (симптомы заболевания возникают в течение 100 дней после трансплантации костного мозга и не поддаются обратному развитию, наличие признаков полиорганных нарушений: дыхательной недостаточности, почечной дисфункции — повышение уровня креатинина, необходимость в гемодиализе, энцефалопатии, высокий показатель летальности).

Клиническая картина.

Ведущими симптомами веноокклюзионной болезни являются: повышение массы тела, иктеричность склер (иногда желтуха), боли в правом верхнем квадранте живота, увеличение размеров печени и ее болезненность при пальпации, асцит. Постепенно развиваются печеночная недостаточность, энцефалопатия, тромбоцитопения, резистентная к трансфузиям крови.

Слайд 7Специалистами из Балтимора и Сиэтла разработаны диагностические критерии (точность — более 90 %, специфичность

Специалистами из Балтимора и Сиэтла разработаны диагностические критерии (точность — более 90 %, специфичность

Согласно им диагноз веноокклюзионной болезни можно поставить в случае появления в течение 21 дня после трансплантации костного мозга 2 и более симптомов:

— повышение массы тела более чем на 2 % от предшествующих заболеванию значений;

— гепатомегалия и боль в правом верхнем квадранте живота;

— повышение содержания билирубина более 34 мкмоль/л;

— асцит.

Слайд 8Диагностика

Лабораторные методы исследования позволяют подтвердить наличие поражения печени и установить степень нарушения

Диагностика

Лабораторные методы исследования позволяют подтвердить наличие поражения печени и установить степень нарушения

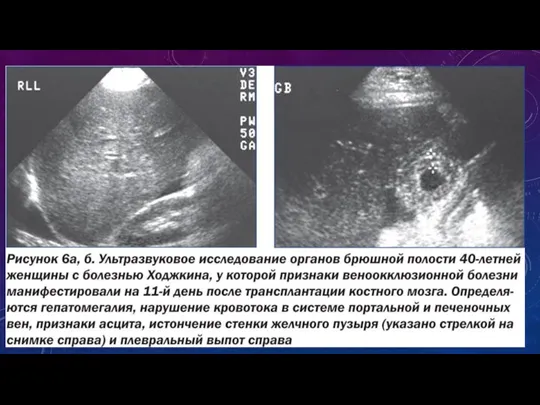

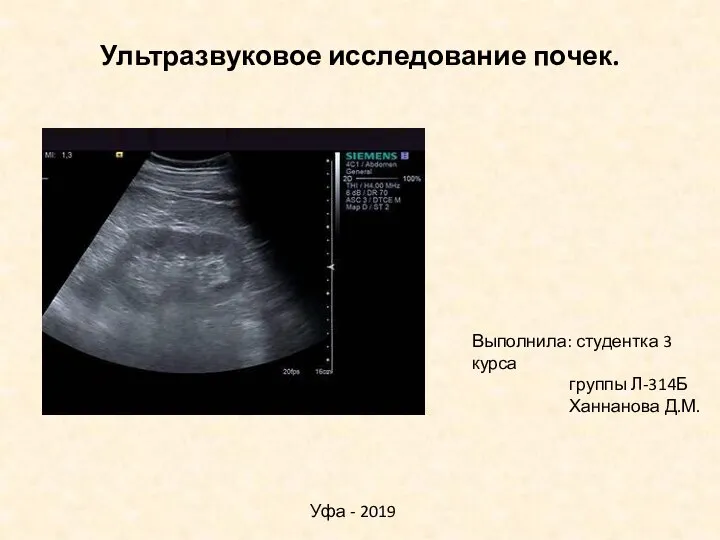

В ходе инструментальных методов исследования (ультразвуковое исследование, допплеровская ультрасонография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.) определяются увеличенные размеры печени, патологические состояния желчного пузыря (часто истончение его стенки), расширение портальной и печеночных вен (признаки венозного застоя), признаки нарушения кровотока в их системах, асцит и лимфоаденопатия

Слайд 11Лечение.

Основной целью лечения веноокклюзионной болезни является устранение синусоидальной обструкции за счет коррекции

Лечение.

Основной целью лечения веноокклюзионной болезни является устранение синусоидальной обструкции за счет коррекции

Также рекомендуются сбалансированное энтеральное или парентеральное питание, ограничение приема гепато- и нефротоксических средств, коррекция коагулопатии, поддержание оптимального запаса жидкости в организме, симптоматическая терапия болевого синдрома (анальгетики), признаков портальной гипертензии (диуретики, терапевтический лапароцентез при асците), коррекция почечной недостаточности (гемодиализ), лечение дыхательной недостаточности.

Слайд 12Прогноз заболевания неблагоприятный у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями печени, высоким содержанием билирубина

Прогноз заболевания неблагоприятный у пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями печени, высоким содержанием билирубина

Профилактика. Методы первичной профилактики веноокклюзионной болезни не разработаны. Вторичная профилактика заключается в тщательном отборе пациентов для проведения трансплантации костного мозга, использовании стандартных доз химиотерапии, прекращении приема токсических лекарственных препаратов как первопричины заболевания. У 1/3 больных эффективно назначение рекомбинантных активаторов тканевого плазминогена (в отсутствие признаков гепаторенального синдрома и дыхательной недостаточности). Пациенты с повышенным риском развития веноокклюзионной болезни должны наблюдаться совместно гематологами, пульмонологами, нефрологами, неврологами, инфекционистами, реаниматологами.

Слайд 13СИНДРОМ КРЮВЕЛЬЕ — БАУМГАРТЕНА

Синдром Крювелье — Баумгартена (Крювелье — Баумгартена цирроз печени, атрофический

СИНДРОМ КРЮВЕЛЬЕ — БАУМГАРТЕНА

Синдром Крювелье — Баумгартена (Крювелье — Баумгартена цирроз печени, атрофический

Слайд 14Этиология и патогенез.

Чаще характерные признаки синдрома развиваются вторично у больных циррозом печени

Этиология и патогенез.

Чаще характерные признаки синдрома развиваются вторично у больных циррозом печени

Клиническая картина.

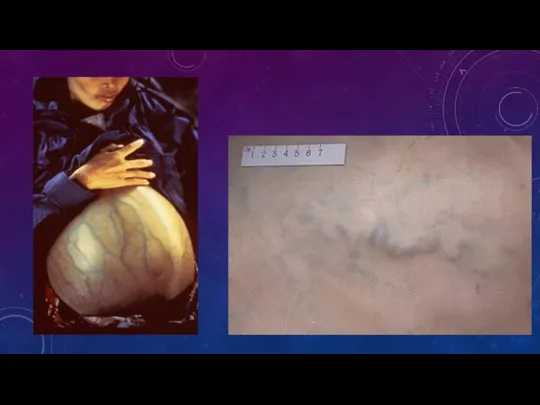

Ведущими симптомами заболевания являются венозный шум, выслушиваемый в области пупка и достигающий значительной интенсивности («дьявольский шум»), и резкое расширение вен брюшной стенки в области пупка в виде «головы медузы». Характерны и другие проявления портальной гипертензии (хроническая спленомегалия с гиперспленизмом, выраженный асцит, варикозное расширение вен пищевода).

Слайд 16Диагностика

основана на данных клинической картины, фонограммы и допплерографического исследования органов брюшной полости.

Диагностика

основана на данных клинической картины, фонограммы и допплерографического исследования органов брюшной полости.

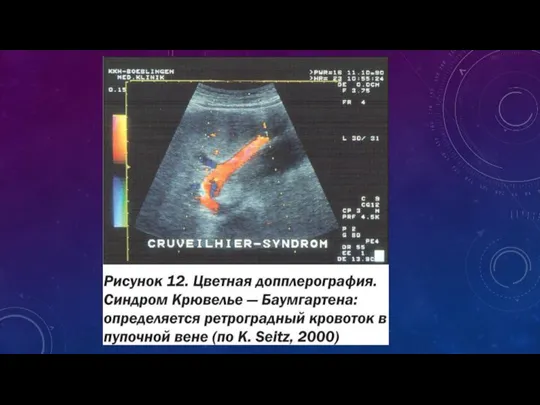

При проведении фонографического исследования шум в области пупка определяется как недифференцированный, не связанный с циклами сердечной деятельности, с максимальными значениями в высокочастотном диапазоне (в отличие от шумов при пороках сердца и анастомозе между воротной веной и печеночной артерией). При допплерографии определяется ретроградный кровоток в пупочной вене признаки портальной гипертензии. Для подтверждения диагноза требуются спленопортография и каваграфия.

Данное заболевание необходимо дифференцировать с циррозами печени другой этиологии.

Лечение в основном симптоматическое. Направлено на уменьшение портальной гипертензии (диуретики, оперативное вмешательство) и печеночной недостаточности.

Прогноз заболевания неблагоприятный. Пациенты погибают от кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода, геморроидальных вен или печеночной недостаточности.

Адаптация и стресс

Адаптация и стресс Возрастные особенности развития сердца у детей. Нарушения. Профилактика

Возрастные особенности развития сердца у детей. Нарушения. Профилактика Мое здоровье

Мое здоровье Пищеварение в желудке, кишечнике

Пищеварение в желудке, кишечнике Особенности питания в послеоперационном периоде при различных вмешательствах

Особенности питания в послеоперационном периоде при различных вмешательствах Нарушение проводимости из предсердий

Нарушение проводимости из предсердий Мученики науки. Как медики себе болезни прививали

Мученики науки. Как медики себе болезни прививали О дополнительных мерах по предотвращению распространения кори в Санкт-Петербурге

О дополнительных мерах по предотвращению распространения кори в Санкт-Петербурге Профилактика коронавирусной инфекции. Правила проведения дезинфекции. Памятка

Профилактика коронавирусной инфекции. Правила проведения дезинфекции. Памятка Применения кломифен цитрата для стимуляции овуляции при ановуляторном бесплодии и синдроме поликистозных яичников

Применения кломифен цитрата для стимуляции овуляции при ановуляторном бесплодии и синдроме поликистозных яичников Правила переливания компонентов и препаратов крови

Правила переливания компонентов и препаратов крови Врожденная аплазия кожи

Врожденная аплазия кожи Медицина и философия

Медицина и философия Опухоли. Общие положения. Гисто- и морфогенез опухолей

Опухоли. Общие положения. Гисто- и морфогенез опухолей Ультразвуковое исследование почек

Ультразвуковое исследование почек Гормоны надпочечников

Гормоны надпочечников Дифтерия. Источники дифтерии

Дифтерия. Источники дифтерии Өкпенің жоғары ауалы синдромының визуальды диагностикасы

Өкпенің жоғары ауалы синдромының визуальды диагностикасы Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания

Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания Непищевые отравления у детей

Непищевые отравления у детей Безопасная больничная среда

Безопасная больничная среда Массаж ног

Массаж ног Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания 29 сентября - Всемирный день сердца

29 сентября - Всемирный день сердца Средства для гигиены полости рта

Средства для гигиены полости рта Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner

Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner Twin Diagnostic

Twin Diagnostic Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях

Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях