- Главная

- Обществознание

- Массовидные процессы. Тема 3

Содержание

- 2. СТИХИЙНАЯ ГРУППА – это кратковременное объединение большого числа лиц часто с различными интересами, но собравшихся по

- 3. ТОЛПА образуется на улице по поводу какого-либо события; длительность ее существования определяется значимостью инцидента. Формируется на

- 4. МАССА относительно стабильное образование с нечеткими границами, более организованное, сознательное и длительное, чем толпа, но все

- 5. ПУБЛИКА кратковременное образование, сибирающееся для совместного времяпрепровождения. Всегда собирается ради общей и определенной цели, поэтому она

- 6. ФАКТОРЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ В ПАНИЧЕСКУЮ ТОЛПУ 1. Социальные факторы – общая напряженность в обществе, вызванная

- 7. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТИХИЙНЫХ ГРУППАХ 1. ЗАРАЖЕНИЕ – усвоение образцов чьего-то поведения. Это особый способ воздействия,

- 8. СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой определенную цель, как правило, связанную с каким-либо

- 10. Скачать презентацию

Слайд 2СТИХИЙНАЯ ГРУППА – это кратковременное объединение большого числа лиц часто с различными

СТИХИЙНАЯ ГРУППА – это кратковременное объединение большого числа лиц часто с различными

Важным фактором формирования стихийных групп является общественное мнение (его динамичность и эмоциональность).

ТИПЫ СТИХИЙНЫХ ГРУПП: толпа, масса, публика.

Слайд 3ТОЛПА

образуется на улице по поводу какого-либо события; длительность ее существования определяется значимостью

ТОЛПА

образуется на улице по поводу какого-либо события; длительность ее существования определяется значимостью

На фоне недовольства каким-либо социальным явлением и эмоционального накала толпа может переходить к агрессивным действиям.

В толпе могут возникать элементы организации, если находится человек, который сумеет возглавить ее.

Главная характеристика толпы – психология политических страстей. Толпа разряжает нервно-психическое напряжение людей, поставленных в безвыходное положение. В случае неразрешения общественной проблемы в толпе начинаются беспорядки, являющиеся выражением протеста против власти.

Слайд 4

МАССА

относительно стабильное образование с нечеткими границами, более организованное, сознательное и длительное,

МАССА относительно стабильное образование с нечеткими границами, более организованное, сознательное и длительное,

Слайд 5ПУБЛИКА

кратковременное образование, сибирающееся для совместного времяпрепровождения.

Всегда собирается ради общей и определенной цели,

ПУБЛИКА

кратковременное образование, сибирающееся для совместного времяпрепровождения.

Всегда собирается ради общей и определенной цели,

Зрелищный элемент стихийности выражен слабее, чем в толпе.

Публика остается массовым собранием людей и в ней действуют законы массы. Достаточно какого-либо инцидента, чтобы публика стала неуправляемой.

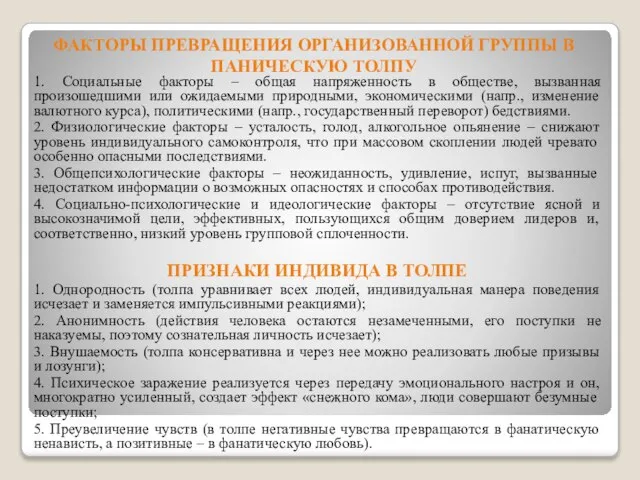

Слайд 6ФАКТОРЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ В ПАНИЧЕСКУЮ ТОЛПУ

1. Социальные факторы – общая напряженность

ФАКТОРЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ В ПАНИЧЕСКУЮ ТОЛПУ

1. Социальные факторы – общая напряженность

2. Физиологические факторы – усталость, голод, алкогольное опьянение – снижают уровень индивидуального самоконтроля, что при массовом скоплении людей чревато особенно опасными последствиями.

3. Общепсихологические факторы – неожиданность, удивление, испуг, вызванные недостатком информации о возможных опасностях и способах противодействия.

4. Социально-психологические и идеологические факторы – отсутствие ясной и высокозначимой цели, эффективных, пользующихся общим доверием лидеров и, соответственно, низкий уровень групповой сплоченности.

ПРИЗНАКИ ИНДИВИДА В ТОЛПЕ

1. Однородность (толпа уравнивает всех людей, индивидуальная манера поведения исчезает и заменяется импульсивными реакциями);

2. Анонимность (действия человека остаются незамеченными, его поступки не наказуемы, поэтому сознательная личность исчезает);

3. Внушаемость (толпа консервативна и через нее можно реализовать любые призывы и лозунги);

4. Психическое заражение реализуется через передачу эмоционального настроя и он, многократно усиленный, создает эффект «снежного кома», люди совершают безумные поступки;

5. Преувеличение чувств (в толпе негативные чувства превращаются в фанатическую ненависть, а позитивные – в фанатическую любовь).

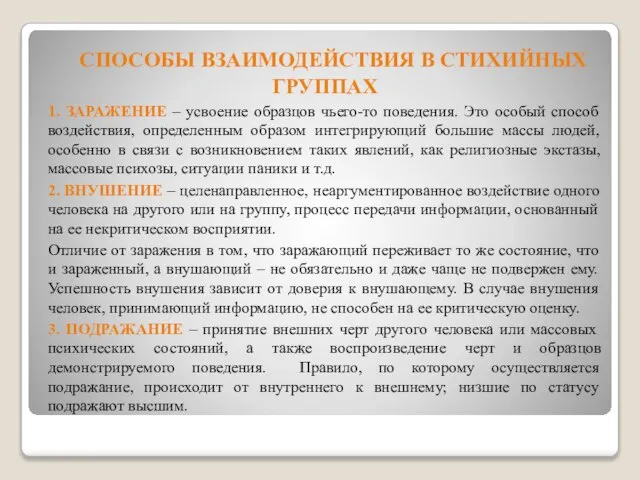

Слайд 7 СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТИХИЙНЫХ ГРУППАХ

1. ЗАРАЖЕНИЕ – усвоение образцов чьего-то поведения.

СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТИХИЙНЫХ ГРУППАХ

1. ЗАРАЖЕНИЕ – усвоение образцов чьего-то поведения.

2. ВНУШЕНИЕ – целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека на другого или на группу, процесс передачи информации, основанный на ее некритическом восприятии.

Отличие от заражения в том, что заражающий переживает то же состояние, что и зараженный, а внушающий – не обязательно и даже чаще не подвержен ему. Успешность внушения зависит от доверия к внушающему. В случае внушения человек, принимающий информацию, не способен на ее критическую оценку.

3. ПОДРАЖАНИЕ – принятие внешних черт другого человека или массовых психических состояний, а также воспроизведение черт и образцов демонстрируемого поведения. Правило, по которому осуществляется подражание, происходит от внутреннего к внешнему; низшие по статусу подражают высшим.

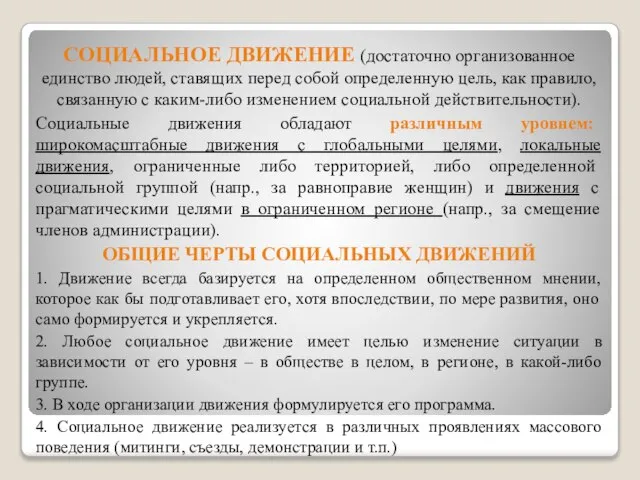

Слайд 8СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой определенную цель, как

СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (достаточно организованное единство людей, ставящих перед собой определенную цель, как

Социальные движения обладают различным уровнем: широкомасштабные движения с глобальными целями, локальные движения, ограниченные либо территорией, либо определенной социальной группой (напр., за равноправие женщин) и движения с прагматическими целями в ограниченном регионе (напр., за смещение членов администрации).

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ

1. Движение всегда базируется на определенном общественном мнении, которое как бы подготавливает его, хотя впоследствии, по мере развития, оно само формируется и укрепляется.

2. Любое социальное движение имеет целью изменение ситуации в зависимости от его уровня – в обществе в целом, в регионе, в какой-либо группе.

3. В ходе организации движения формулируется его программа.

4. Социальное движение реализуется в различных проявлениях массового поведения (митинги, съезды, демонстрации и т.п.)

Медиация в моей жизни

Медиация в моей жизни Презентация на тему Логика

Презентация на тему Логика  Презентация на тему Совесть и раскаяние (4 класс)

Презентация на тему Совесть и раскаяние (4 класс)  Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 4 Ж И Р А Ф Работу выполнила

Муниципальное образовательное учреждение Лицей № 4 Ж И Р А Ф Работу выполнила  Социальное проектирование

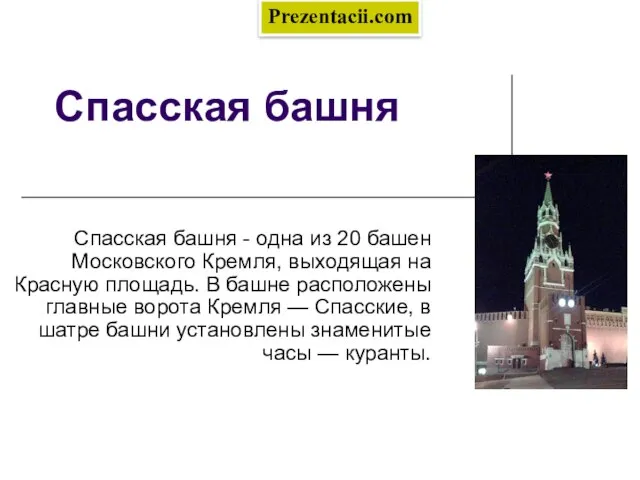

Социальное проектирование Презентация на тему Спасская башня

Презентация на тему Спасская башня  Пральні самообслуговування

Пральні самообслуговування Школа Я волонтер. Ленинский дом детского творчества. Город Магнитогорск

Школа Я волонтер. Ленинский дом детского творчества. Город Магнитогорск Гражданское общество. СМИ в политической системе

Гражданское общество. СМИ в политической системе Работа волонтерского отряда Радуга добра. 2020 год

Работа волонтерского отряда Радуга добра. 2020 год Презентация на тему Школьная форма

Презентация на тему Школьная форма  Презентация на тему Человек и общество вопросы кодификатора

Презентация на тему Человек и общество вопросы кодификатора  Презентация на тему Юридическая ответственность и ее виды

Презентация на тему Юридическая ответственность и ее виды  Трудовое лето 2019

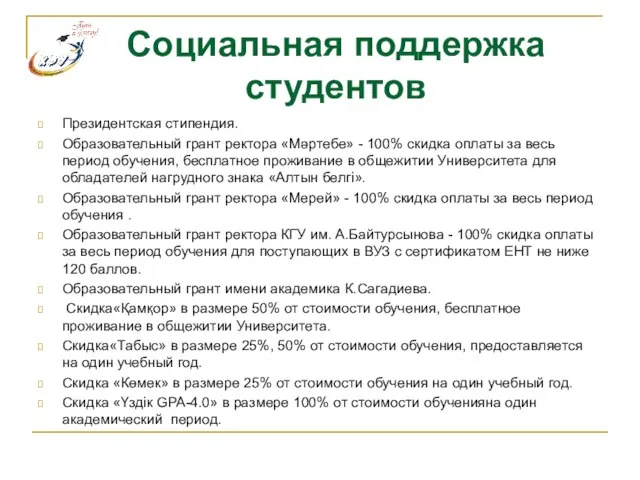

Трудовое лето 2019 Социальная поддержка студентов

Социальная поддержка студентов Презентация на тему Мой любимый учитель

Презентация на тему Мой любимый учитель  Девиантное поведение и социальный контроль

Девиантное поведение и социальный контроль Презентация на тему Ранняя беременность и ее последствия

Презентация на тему Ранняя беременность и ее последствия  Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта

Стандарты качества доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН организаций пассажирского транспорта ЛЕД И СНЕГ – ЭТО ВОДА А) в твердом состоянии Б) в жидком состоянии В) в газообразном состоянии

ЛЕД И СНЕГ – ЭТО ВОДА А) в твердом состоянии Б) в жидком состоянии В) в газообразном состоянии Союз садоводов России. Реестр членов объединения. Январь 2018

Союз садоводов России. Реестр членов объединения. Январь 2018 Наша деревенька Бычье. Деревня в России

Наша деревенька Бычье. Деревня в России Презентация на тему Патриарх Никон

Презентация на тему Патриарх Никон  Этапы социального развития. Фазы социального развития А.В. Петровского

Этапы социального развития. Фазы социального развития А.В. Петровского Презентация на тему Острые респираторные заболевания и их профилактика

Презентация на тему Острые респираторные заболевания и их профилактика  Систематика

Систематика Презентация на тему "Интеллектуальное казино"

Презентация на тему "Интеллектуальное казино"  Молодежь, как социально-демографическая группа

Молодежь, как социально-демографическая группа