Содержание

- 2. ГЛАВА 1 РЕВОЛЮЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМА «Центральной задачей настоящей книги становится выяснение того, при

- 3. Наиболее распространенный образ революции имеет несколько основных составляющих: насилие новизну всеобщность перемен Данные признаки применяются в

- 4. ПРЕДПОСЫЛКИ «ЧИСТОЙ» РЕВОЛЮЦИЙ фундаментальные социальные аномалии проявления несправедливости соединение борьбы между элитами с более широкими или

- 5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВОЛЮЦИЙ Во-первых, это насильственное изменение существующего политического режима, основ его легитимности и его символики Во-вторых,

- 6. Предлагая свой подход, авторы стремятся: 1) установить те элементы или характеристики революций Нового времени, которые отличают

- 7. Какой бы ни была организация общественного разделения труда, она: 1. Не исключает неопределенности и риска в

- 8. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ИЗ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ НОРМ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА, ОКАЗЫВАЮТСЯ ТЕ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЮТ: Символические и

- 9. Одним из аспектов символических ориентаций, наиболее значимым в формировании основ или критериев различных норм социального взаимодействия,

- 10. ПОСТРОЕНИЕ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОСНОВНЫХ ТИПОВ КОЛЛЕКТИВОВ «Символические коды, влияя на критерии основополагающих норм социального взаимодействия,

- 11. ПОСТРОЕНИЕ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОСНОВНЫХ ТИПОВ КОЛЛЕКТИВОВ Принадлежность к обществу конституируется отношением к этой центральной зоне

- 12. ПОСТРОЕНИЕ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОСНОВНЫХ ТИПОВ КОЛЛЕКТИВОВ Символические коды и основополагающие нормы в каждой группе и

- 13. ПРОТЕСТ, ВОССТАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И НАСИЛИЕ Потенциал напряженности, конфликтов и противоречий существует в каждом человеческом обществе Во-первых,

- 14. ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Археологические и антропологические исследования указывают, что в большинстве первобытных обществ

- 15. ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Характер формирования архаических и исторических цивилизаций предопределили: 1) технические нововведения,

- 16. ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Эти четыре фактора породили особенности, отличающие ранние цивилизации от первобытных

- 17. ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Тенденция к структурной дифференциации проявляется в возрастающей вычлененности специфических институциональных

- 18. ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ И в архаических, и в исторических обществах в тесной связи

- 19. ГЛАВА 3 ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ В архаических и исторических обществах традиционная легитимизация символически и структурно

- 20. Г Л А В А 4 ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Первый макрообразец изменений в традиционных

- 21. Г Л А В А 4 ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Тип совмещающихся изменений характеризуется относительно

- 22. Третий тип изменений формируется, с одной стороны, в особых городах-государствах, наиболее значительные из которых были в

- 23. Главными факторами, порождавшими процессы изменений в империях, были: 1) постоянная потребность правителей в различных типах ресурсов

- 24. Однако между перечисленными факторами возникали сильные противоречия, особенно потому, что правители выдвигали крайне обременительные цели, истощавшие

- 25. ГЛАВА 5 РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ Соотношение культурных ориентаций с формированием институтов

- 26. ГЛАВА 6 РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ Революционная символика и революционные движения Нового времени, так же как связанные

- 27. СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В результате этих революционных процессов сформировались уникальные типы социальных преобразований, приведшие к созданию

- 28. Революционные изменения дали толчок тенденциям к далеко идущему преобразованию важнейших сторон структуры общественного строя. Прежде всего

- 29. Одной из сущностных черт современных обществ, в противоположность традиционным системам, стала способность их центральных структур к

- 30. ГЛАВА 7 СОЦИАЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ Во всех типах обществ основными участниками были:

- 31. Революции Нового времени подтолкнули общества, в которых они происходили, в направлении модернизации, как в ее организационных,

- 32. В постреволюционных обществах наиболее важными являются следующие характеристики преемственности и ее нарушения: 1. Постреволюционные общества различаются

- 34. Скачать презентацию

Социальная работа с семьей

Социальная работа с семьей Поездка в частный приют для животных Я живой

Поездка в частный приют для животных Я живой Социальная поддержка населения

Социальная поддержка населения Школьный волонтерский отряд

Школьный волонтерский отряд Актуальные вопросы социальной реабилитации инвалидов

Актуальные вопросы социальной реабилитации инвалидов Символика нашего государства - презентация к уроку Окружающий мир_

Символика нашего государства - презентация к уроку Окружающий мир_ Презентация на тему Мир глазами историка

Презентация на тему Мир глазами историка  Презентация на тему Режим дня. Гигиена человека

Презентация на тему Режим дня. Гигиена человека  #ВИЧнеприговор Или с какими проблемами приходится столкнуться людям?

#ВИЧнеприговор Или с какими проблемами приходится столкнуться людям? Презентация на тему Инфляция и семейная экономика

Презентация на тему Инфляция и семейная экономика  Школа волонтера

Школа волонтера КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА Мастер-класс. Учёба актива.

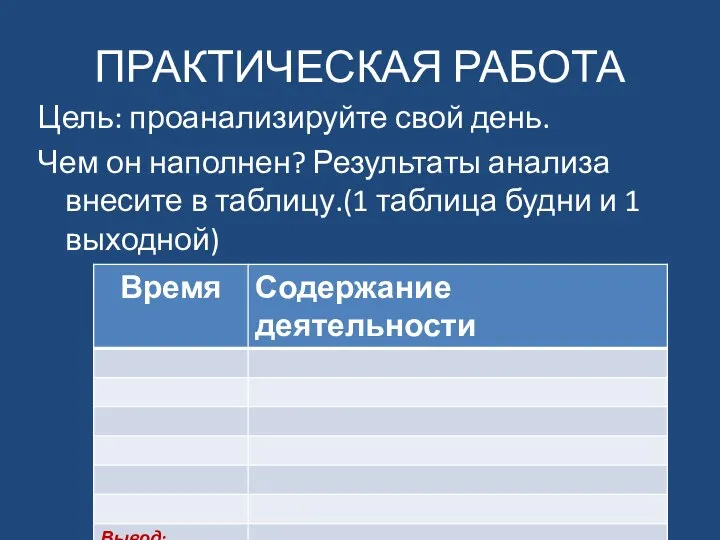

КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА Мастер-класс. Учёба актива. Проанализируйте свой день. Практическая работа

Проанализируйте свой день. Практическая работа Клуб Отрада при центре социального обслуживания населения Безенчукского района

Клуб Отрада при центре социального обслуживания населения Безенчукского района Презентация на тему Г. Остер

Презентация на тему Г. Остер  Оценка уровня воспитанности

Оценка уровня воспитанности Презентация на тему Антикоррупционная политика

Презентация на тему Антикоррупционная политика  lp_2021

lp_2021 Мир безграничных возможностей

Мир безграничных возможностей Исследовательская работа по теме: «Об истории празднования Масленицы на Руси» Подготовили: обучающиеся 1 класса МБОУ «ОО Курская

Исследовательская работа по теме: «Об истории празднования Масленицы на Руси» Подготовили: обучающиеся 1 класса МБОУ «ОО Курская Анализ работы Совета Школьного Ученического Самоуправления Лидер

Анализ работы Совета Школьного Ученического Самоуправления Лидер Презентация на тему Рейтинг самых востребованных профессий

Презентация на тему Рейтинг самых востребованных профессий  Презентация на тему Производство: затраты, выручка, прибыль (7 класс)

Презентация на тему Производство: затраты, выручка, прибыль (7 класс)  Вероисповедание

Вероисповедание Единая методика социально-психологического тестирования (СПТ)

Единая методика социально-психологического тестирования (СПТ) Деятельность социально-культурных учреждений

Деятельность социально-культурных учреждений Социальный туризм. Инновационная технология социального обслуживания в МУ КЦСОН г. Приозерск

Социальный туризм. Инновационная технология социального обслуживания в МУ КЦСОН г. Приозерск Презентация на тему Гиперактивный ребенок

Презентация на тему Гиперактивный ребенок