Содержание

- 2. Причины орфографических ошибок -разрыв между изучением орфографического правила и формированием соответствующего умения; -несформированность орфографического действия по

- 3. Ошибки Наиболее распространенные грубые ошибки: - написание безударных гласных; - гласных после шипящих и Ц; -

- 4. К негрубым ошибкам относятся ошибки: -в исключениях из всех правил; -в написании большой буквы в составных

- 5. Роль правила в усвоении орфографического материала Знание правила не оградит ученика от ошибок, эти знания необходимо

- 6. Нужно ли учить правила? А.В.Текучев отвечает на этот вопрос так: «Ни система нашей орфографии, ни система

- 7. Орфографические правила должны быть доступными, не громоздкими, по возможности лёгкими для запоминания, достаточно ясными, не допускающими

- 8. Количество ошибок от класса к классу увеличивается. Это свидетельствует о том, что правил накапливается очень много

- 9. Это явление, на которое неоднократно обращали внимание ученые-методисты (Н.Н. Алгазина, СИ. Львова, Г.Н. Приступа, М.М. Разумовская,

- 10. Причины, препятствующие формированию устойчивых навыков правописания 1. Изучение орфографии при освоении грамматического материала препятствует осознанию норм

- 11. Основы методики интенсивного обучения орфографии Разработана данная методика учителем- практиком Татьяной Яковлевной Фроловой. Большое место на

- 12. Методика интенсивного обучения орфографии предполагает: 1. Компактное изучение «Орфографии» в качестве самостоятельных или системообразующих разделов. 2.

- 13. Технология применяемой методики интенсивного обучения орфографии 1. Графические обозначения орфограмм как приём интенсификации обучения орфографии. Графические

- 14. Система работы с графическими схемами Учащиеся знакомятся с формулировкой правила, потом учитель даёт графическую схему правила,

- 15. Применение мнемонических приемов Классификация приемов мнемотехники: Буквенно-звуковая мнемоника (Наличие одинаковых букв и звуков, дозволительно и неполное,

- 16. В детской сказке колобок по траве катится мог Без ботинок, без сапог, без носков и без

- 17. Для запоминания глухих согласных: СТёПКа, ХоЧеШь ЩеЦ? — Фи! ФоКа, ХоЧеШь ПоеСТь ЩеЦ? Для запоминания звонких

- 18. Рифмованный алгоритм В существительных на –ЦИЯ Мы всегда напишем –ИЯ. И под корнем, посмотри, Тоже пишем

- 19. Решение орфографических задач и формирование орфографической зоркости Главная задача учителя – формирование умения ставить орфографическую задачу.

- 20. Упражнения В каком варианте ответа указаны ряды, в которых пропущены только безударные гласные корня, проверяемые ударением.

- 21. Система работы над обобщённо-сопоставительными правилами ● Объявление орфографической темы (ученики формулируют тему урока под руководством учителя,

- 22. ● Введение обобщённо-сопоставительного правила: а) в обобщённом вид; б) составление под руководством учителя обобщённо-сопоставительного правила на

- 23. Графическая фиксация умственных действий – принципиально важное звено в формировании навыков грамотного письма. Внутреннее проговаривание орфографического

- 24. Создание ассоциативно-словесных проектов. Данный вид деятельности позволяет успешно усвоить орфографический материал с помощью иллюстрации, словесных ассоциативных

- 25. Учащиеся отмечают орфограмму «Проверяемая безударная гласная в корне» и делают вывод о том, что слова, словосочетания,

- 27. Скачать презентацию

Культура речи и языковая норма

Культура речи и языковая норма Сложные предложения с различными видами связи

Сложные предложения с различными видами связи Зачем людям письмо? Русский язык, 5 класс

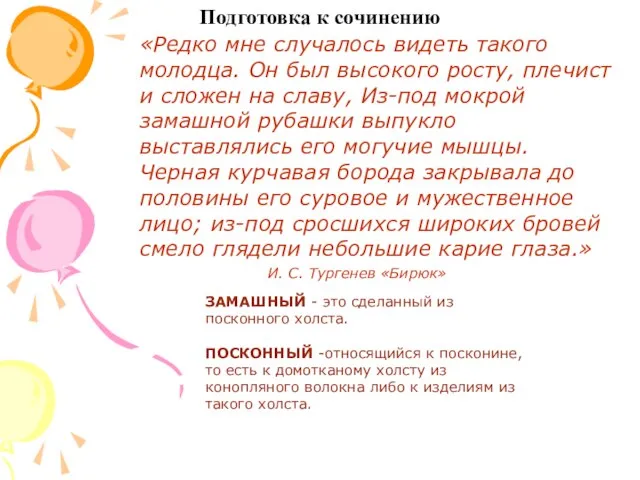

Зачем людям письмо? Русский язык, 5 класс Презентация на тему Подготовка к сочинению

Презентация на тему Подготовка к сочинению  Списывание с заданием 2 класс - Презентация_

Списывание с заданием 2 класс - Презентация_ Годовая проверочная работа по русскому языку

Годовая проверочная работа по русскому языку Имя существительное

Имя существительное Односоставные предложения. Надя Рушева

Односоставные предложения. Надя Рушева Страдательные причастия настоящего времени. Цель урока: познакомиться с образованием страдательных причастий настоящего времен

Страдательные причастия настоящего времени. Цель урока: познакомиться с образованием страдательных причастий настоящего времен Секреты речи и текста

Секреты речи и текста Этикет на каждый день

Этикет на каждый день Законы языка? Литературн ые нормы

Законы языка? Литературн ые нормы Экспертная лаборатория Стиль

Экспертная лаборатория Стиль Слово и его значение

Слово и его значение Склонения. Интерактивные задания для мультимедийной доски

Склонения. Интерактивные задания для мультимедийной доски Царство слов

Царство слов Употребление частиц в речи

Употребление частиц в речи Изучение фразеологизмов в школьном курсе русского языка

Изучение фразеологизмов в школьном курсе русского языка Спряжения глаголов

Спряжения глаголов Презентация на тему Понятие о бессоюзном сложном предложении

Презентация на тему Понятие о бессоюзном сложном предложении  Культура речи. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи

Культура речи. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи Глагол. Закрепляем секреты письма 3 класс - Презентация_

Глагол. Закрепляем секреты письма 3 класс - Презентация_ Грамматическое оформление фразы

Грамматическое оформление фразы Интерпретация текста

Интерпретация текста Правописание НЕ с прилагательными

Правописание НЕ с прилагательными Тестовые задания для подготовки к ОГЭ

Тестовые задания для подготовки к ОГЭ Презентация "Употребление глаголов в прямом и переносном значении" - скачать презентации по Русскому языку

Презентация "Употребление глаголов в прямом и переносном значении" - скачать презентации по Русскому языку Комплексный анализ текста

Комплексный анализ текста