Содержание

- 2. Лекция 3-4. Язык, общество, культура План Социолингвистика как наука о взаимодействии языка, общества, культуры. Язык как

- 3. Язык, общество, культура “Language is the road map of a culture. It tells you where its

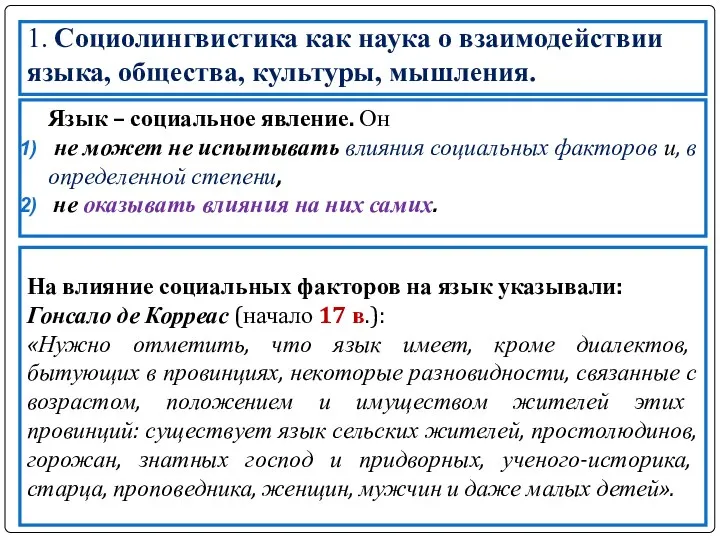

- 4. 1. Социолингвистика как наука о взаимодействии языка, общества, культуры, мышления. Язык – социальное явление. Он не

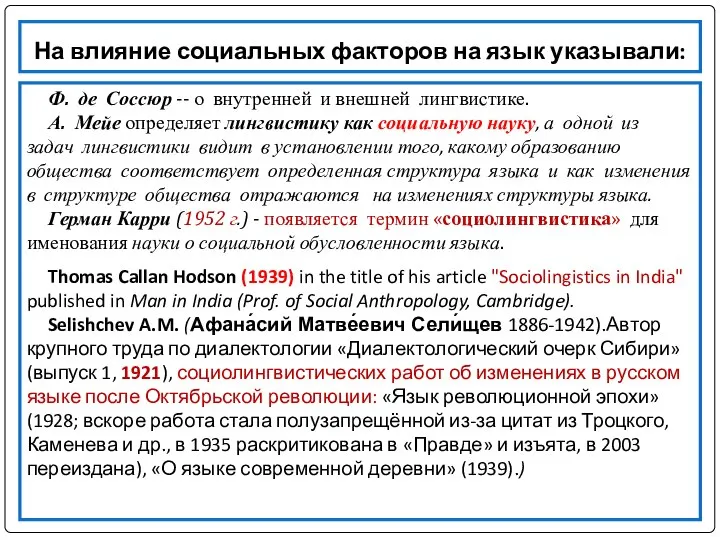

- 5. На влияние социальных факторов на язык указывали: Ф. де Соссюр -- о внутренней и внешней лингвистике.

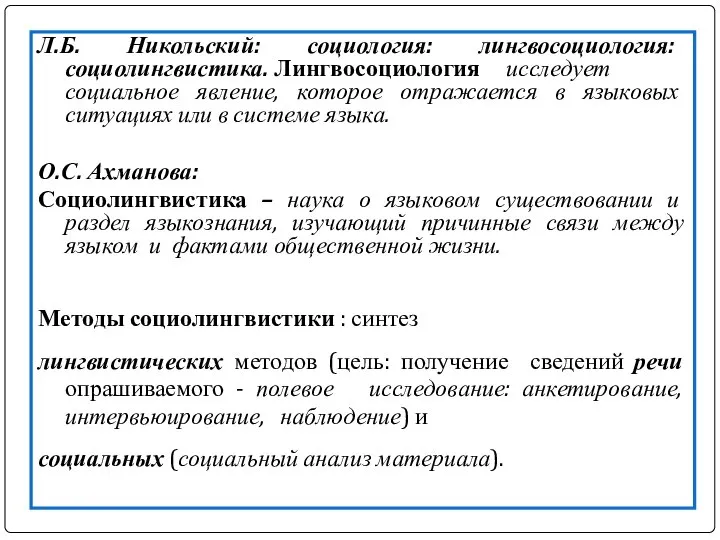

- 6. Л.Б. Никольский: социология: лингвосоциология: социолингвистика. Лингвосоциология исследует социальное явление, которое отражается в языковых ситуациях или в

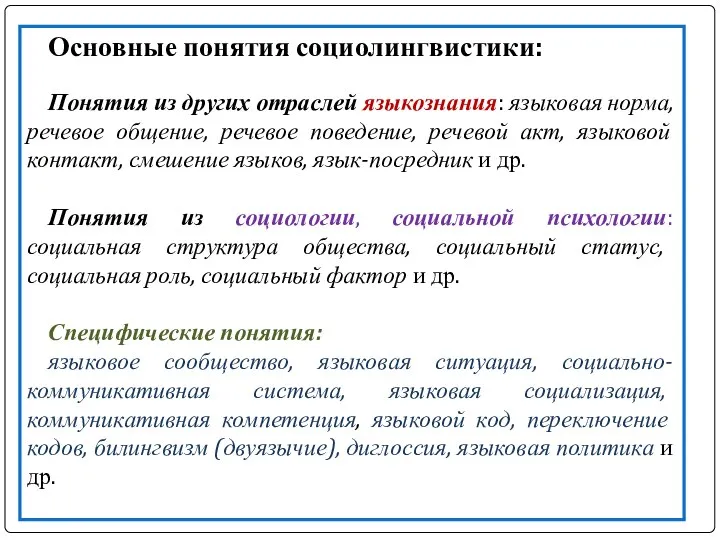

- 7. Основные понятия социолингвистики: Понятия из других отраслей языкознания: языковая норма, речевое общение, речевое поведение, речевой акт,

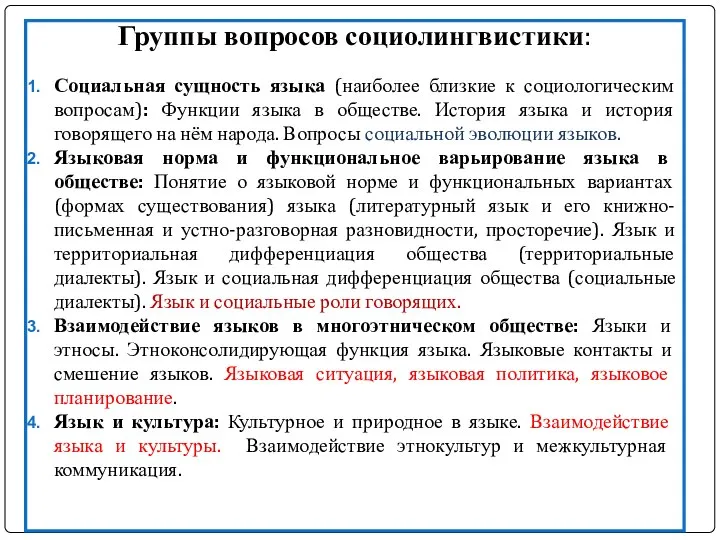

- 8. Группы вопросов социолингвистики: Социальная сущность языка (наиболее близкие к социологическим вопросам): Функции языка в обществе. История

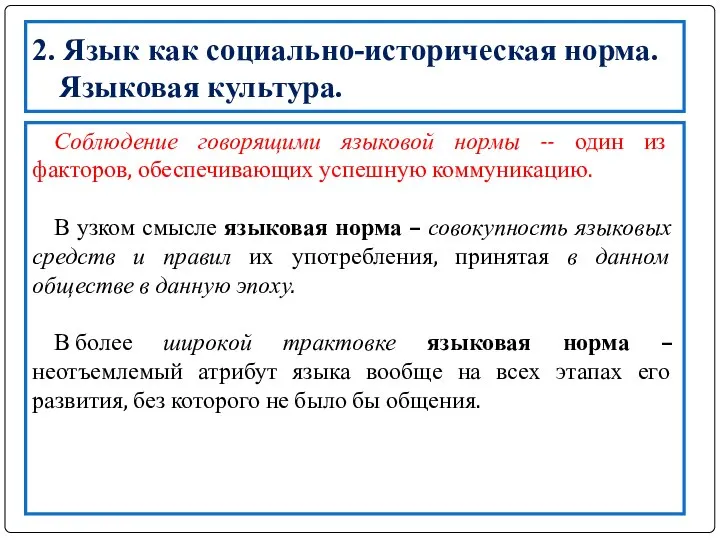

- 9. 2. Язык как социально-историческая норма. Языковая культура. Соблюдение говорящими языковой нормы -- один из факторов, обеспечивающих

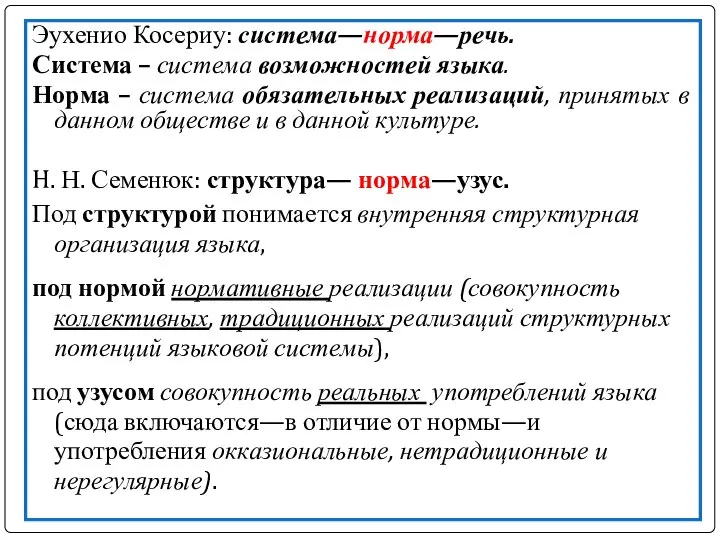

- 10. Эухенио Косериу: система—норма—речь. Система – система возможностей языка. Норма – система обязательных реализаций, принятых в данном

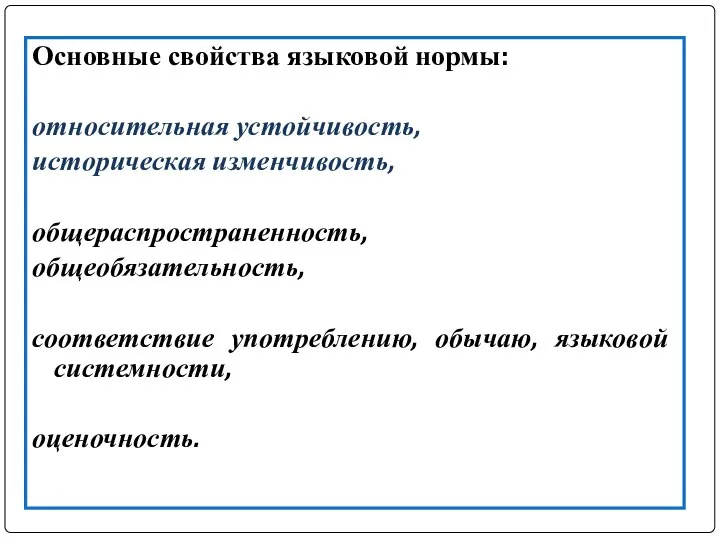

- 11. Основные свойства языковой нормы: относительная устойчивость, историческая изменчивость, общераспространенность, общеобязательность, соответствие употреблению, обычаю, языковой системности, оценочность.

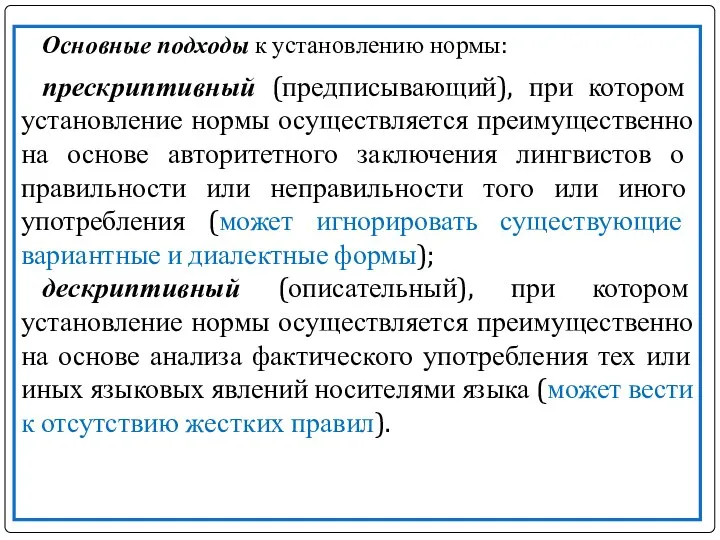

- 12. Основные подходы к установлению нормы: прескриптивный (предписывающий), при котором установление нормы осуществляется преимущественно на основе авторитетного

- 13. Основная деятельность ученых-языковедов, изучающих нормы языка, заключается в том, что они: выявляют, описывают, кодифицируют (фиксируют) языковые

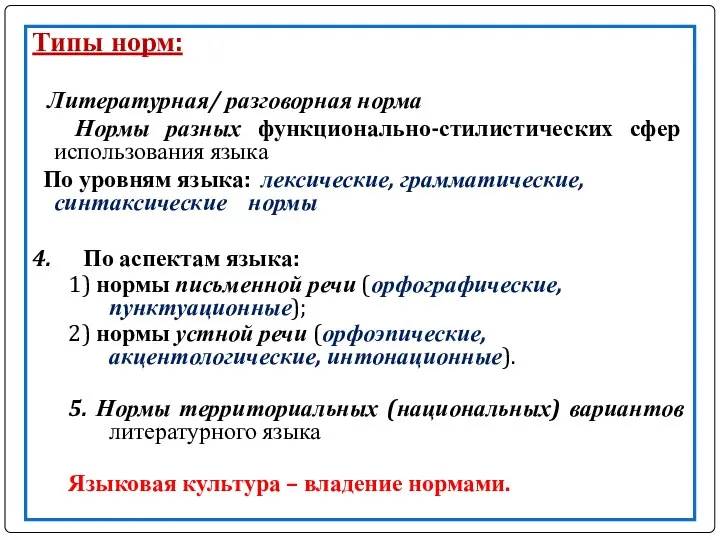

- 14. Типы норм: Литературная/ разговорная норма Нормы разных функционально-стилистических сфер использования языка По уровням языка: лексические, грамматические,

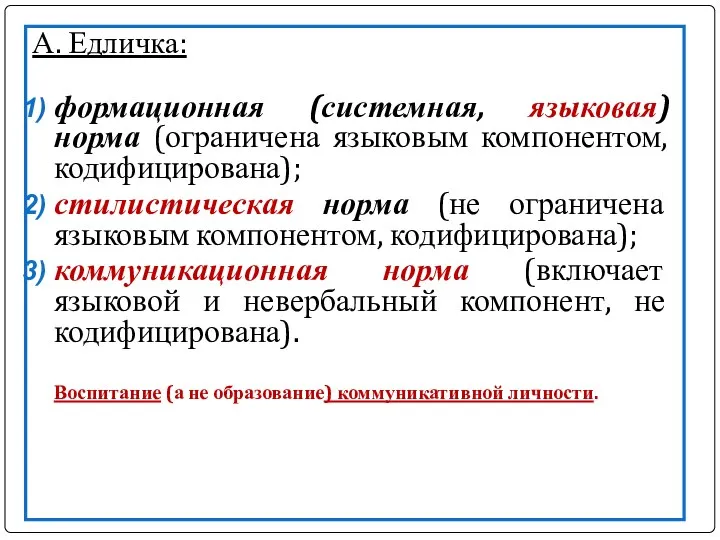

- 15. А. Едличка: формационная (системная, языковая) норма (ограничена языковым компонентом, кодифицирована); стилистическая норма (не ограничена языковым компонентом,

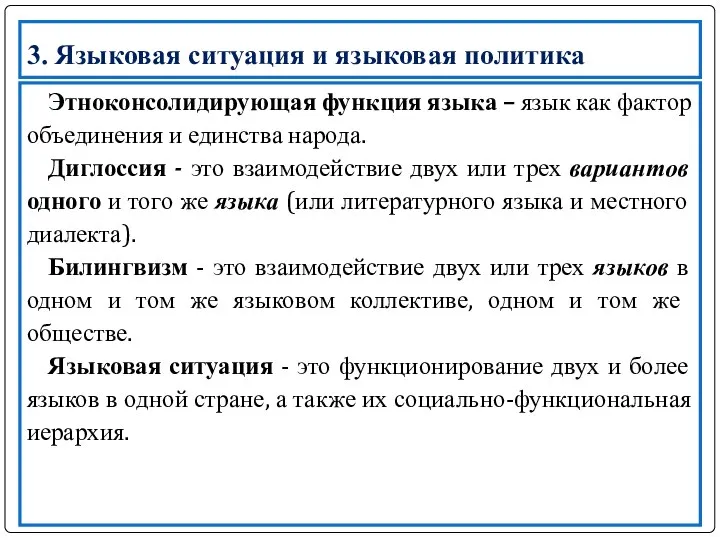

- 16. 3. Языковая ситуация и языковая политика Этноконсолидирующая функция языка – язык как фактор объединения и единства

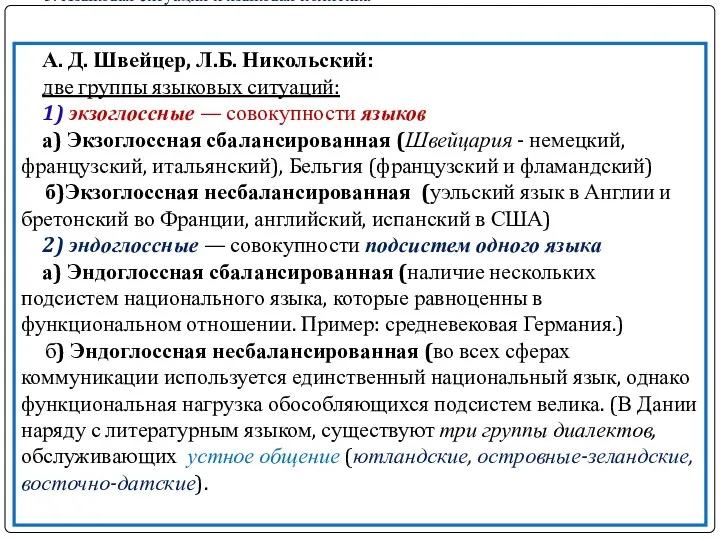

- 17. 3. Языковая ситуация и языковая политика А. Д. Швейцер, Л.Б. Никольский: две группы языковых ситуаций: 1)

- 18. 3. Языковая ситуация и языковая политика Языковая ситуация в Беларуси: Билингвизм Его особенности: - массовый характер

- 19. Языковая ситуация России определяется социально-демографическим составом, который характеризуется полиэтничностью, и государственным устройством федеративного типа. В России

- 20. Языковая панорама России характеризуется многообразием. Численность носителей языков Российской Федерации колеблется от 120 миллионов русских, до

- 21. 3. Языковая ситуация и языковая политика Языковая политика - совокупность мер, предпринимаемых государством , общественными организациями

- 22. 3. Языковая ситуация и языковая политика Формируемая языковая политика стремится воплотить в жизнь разные общественные интересы

- 23. 4. Взаимодействие языка и культуры Начиная с XIX в. (Я. Гримм, Р. Раек, В. Гумбольдт, А.А.

- 24. 4. Взаимодействие языка и культуры Культуру принято подразделять на: духовную (семантическую), материальную и физическую. Общие черты

- 25. 4. Взаимодействие языка и культуры Различия между языком и культурой: Язык – не только культурное, социальное,

- 26. 4. Взаимодействие языка и культуры Проявления влияния культуры на язык: Универсальное: антропоморфность языковой картины мира; номинация

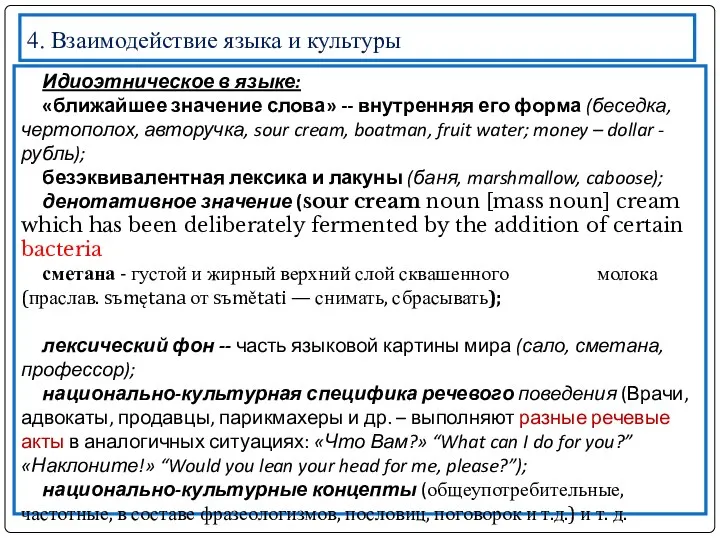

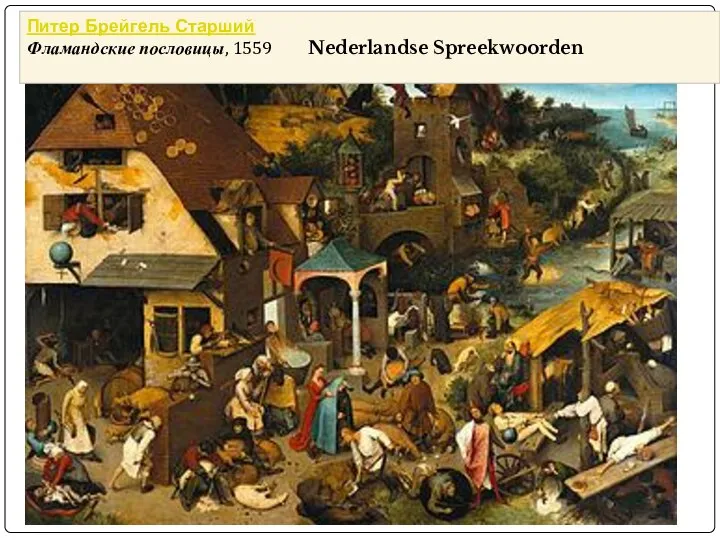

- 27. 4. Взаимодействие языка и культуры Идиоэтническое в языке: «ближайшее значение слова» -- внутренняя его форма (беседка,

- 28. 4. Взаимодействие языка и культуры Направление «Слова и вещи», Г. Шухардт, Р. Мерингер. Австрийский исследователь Р.

- 29. 4. Взаимодействие языка и культуры А как влияет язык на культуру? Определить влияние языка на культуру

- 32. 4. Взаимодействие языка и культуры Но есть и более кардинальная точка зрения о влиянии языка на

- 33. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности En este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo es

- 34. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Вербальные представления играют большую роль в создании социальных стереотипов: чертополох, колесо

- 35. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности В американской традиции вопросы взаимоотношения языка и культуры изучаются в рамках

- 36. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Гипотеза лингвистической относительности Эдварда Сепира - Бенджамина Уорфа: Edward Sapir (/səˈpɪər/

- 37. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Эдвард Сепир (1884-1939), лингвист, антрополог: Миры, в которых живут различные общества,

- 38. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Гипотеза лингвистической относительности Эдварда Сепира - Бенджамина Уорфа: Главная идея гипотезы

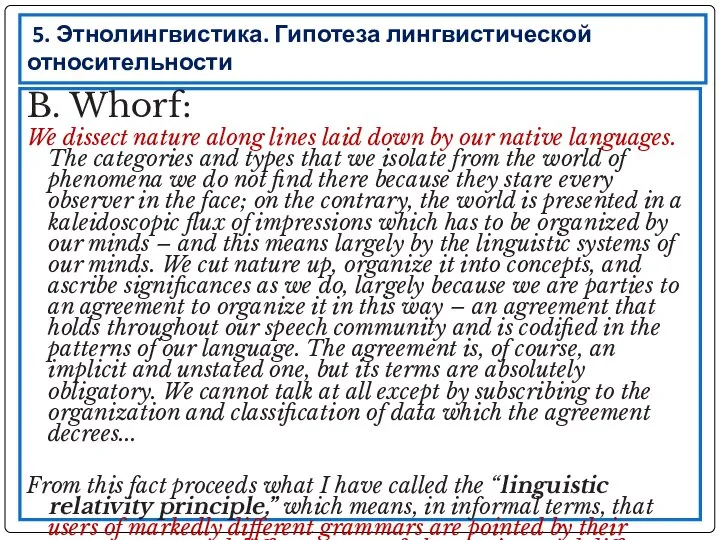

- 39. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности B. Whorf: We dissect nature along lines laid down by our

- 40. «Язык - это дорожная карта культуры. Это говорит о том, что мы рассекаем природу по линиям,

- 41. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Критики и сторонники. “His assertions about Apache psychology are based entirely

- 42. Критики и сторонники. A weak form of the hypothesis has remained generally accepted. The role of

- 43. Слабая форма гипотезы осталась общепринятой. Роль социального контекста в освоении и использовании языка была важным компонентом

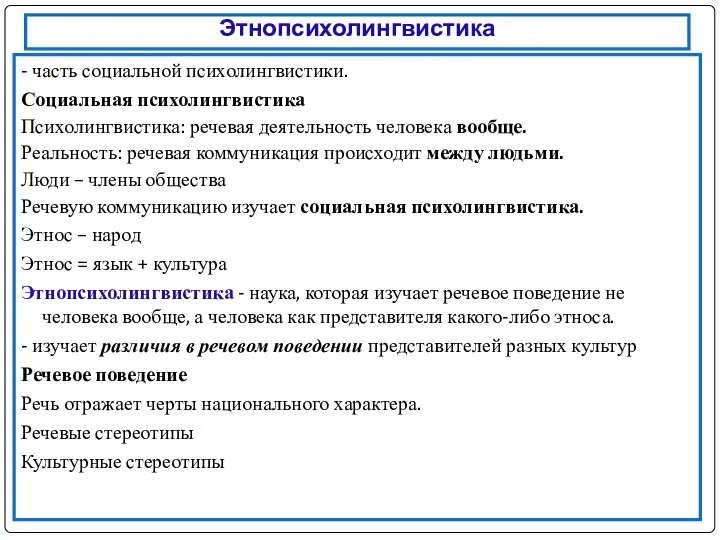

- 44. Этнопсихолингвистика - часть социальной психолингвистики. Социальная психолингвистика Психолингвистика: речевая деятельность человека вообще. Реальность: речевая коммуникация происходит

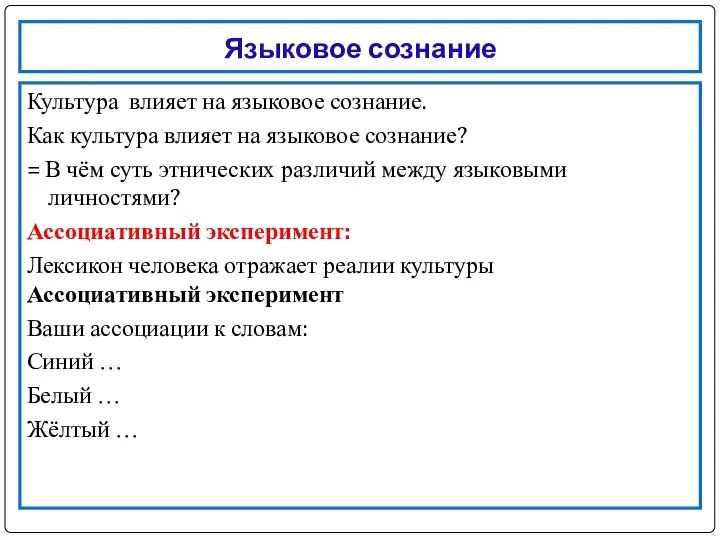

- 45. Языковое сознание Культура влияет на языковое сознание. Как культура влияет на языковое сознание? = В чём

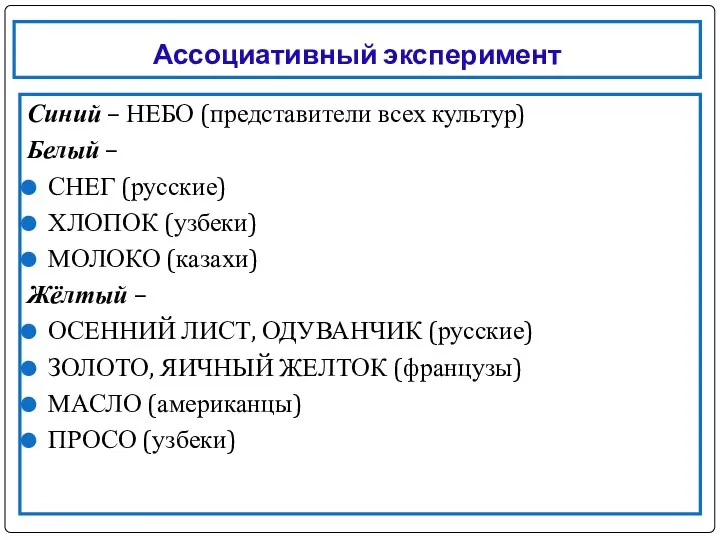

- 46. Ассоциативный эксперимент Синий – НЕБО (представители всех культур) Белый – СНЕГ (русские) ХЛОПОК (узбеки) МОЛОКО (казахи)

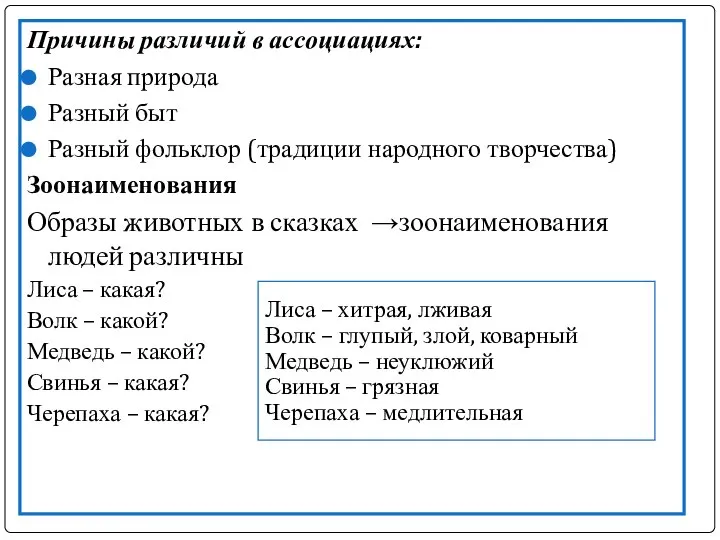

- 47. Причины различий в ассоциациях: Разная природа Разный быт Разный фольклор (традиции народного творчества) Зоонаименования Образы животных

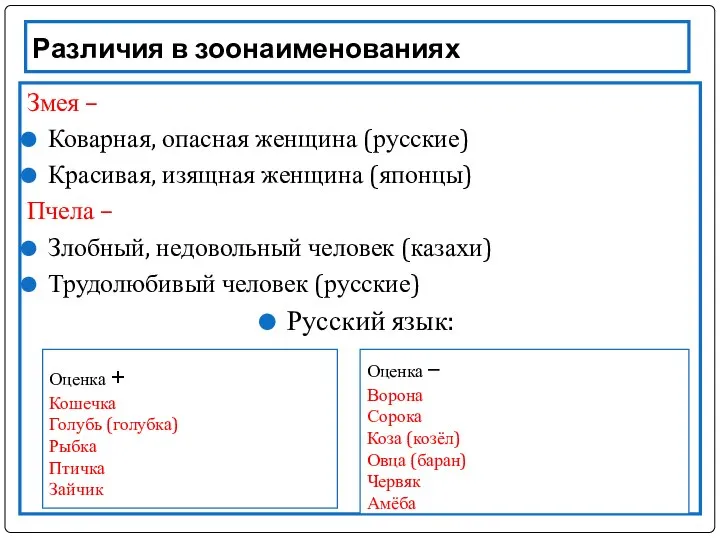

- 48. Различия в зоонаименованиях Змея – Коварная, опасная женщина (русские) Красивая, изящная женщина (японцы) Пчела – Злобный,

- 49. Различия в невербальном поведении - различия в жестах Различия в этикетных правилах В разных странах по-разному

- 50. Каждый народ живёт своей жизнью – То есть по-своему мыслит – То есть по-своему говорит 1.

- 51. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности В конце XX в. сложилась новая междисциплинарная область гуманитарных исследований, в

- 52. 5. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Цель лингвокультурологии: изучение способов, которыми язык воплощает в своих единицах, хранит

- 54. Скачать презентацию

Н. М. Карамзин и Симбирск

Н. М. Карамзин и Симбирск Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 [Название]

[Название] Презентация на тему Образование в Японии

Презентация на тему Образование в Японии Междисциплинарная интеграция с использованием информационных технологий.

Междисциплинарная интеграция с использованием информационных технологий. МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ?

МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ? Исследователь и творец: какой он? ( 3 Межрегиональная конференция «Организация исследовательской деятельности детей и молодёжи: п

Исследователь и творец: какой он? ( 3 Межрегиональная конференция «Организация исследовательской деятельности детей и молодёжи: п Турция

Турция Нас ждет глобальное потепление! Льды растают и затопят низменные участки земли

Нас ждет глобальное потепление! Льды растают и затопят низменные участки земли Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. Умножение на 4

Умножение на 4 Загадка смерти Александра I

Загадка смерти Александра I Тушь Extreme Fashion

Тушь Extreme Fashion МАСТЕР-КЛАСС Критериально-ориентированное педагогическое тестирование Модуль № 2. Внутренняя экспертизатестов

МАСТЕР-КЛАСС Критериально-ориентированное педагогическое тестирование Модуль № 2. Внутренняя экспертизатестов Australian financial services consulting company (fintech)

Australian financial services consulting company (fintech) Афиши к спектаклю по драме А. Островского Гроза

Афиши к спектаклю по драме А. Островского Гроза Мастер - класс по нетрадиционным техникам рисования

Мастер - класс по нетрадиционным техникам рисования 1 сентября – День знаний

1 сентября – День знаний Физика и искусство

Физика и искусство Автомобильная промышленность

Автомобильная промышленность Арт менеджмент

Арт менеджмент  Бакалаврская работа. Анализ проектного финансирования как средства стимулирования экономического роста региона

Бакалаврская работа. Анализ проектного финансирования как средства стимулирования экономического роста региона Диагностика электоральной ситуации перед выборами в Государственную Думу РФПо заказу РЦОИТ при ЦИК РФ

Диагностика электоральной ситуации перед выборами в Государственную Думу РФПо заказу РЦОИТ при ЦИК РФ РОЛЬ КАРТОГРАФИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

РОЛЬ КАРТОГРАФИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА о картофеле

о картофеле алфавит + звуки

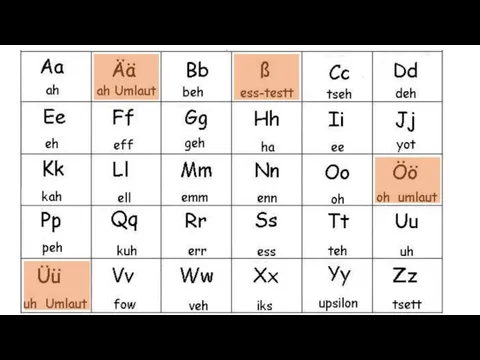

алфавит + звуки Нарезание резьбы

Нарезание резьбы INFECTION CONTROL IN ICU

INFECTION CONTROL IN ICU