Содержание

- 2. Цель немецко-фашистских войск Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 г. являлся захват Москвы. 6

- 3. Предистория Еще в ходе сражения у Киева, когда обозначился успех гитлеровских войск, германский генштаб разработал план

- 4. И В А н В А С И Л Ь Е В И ч П А

- 5. Этапы войны Битва состояла из двух этапов. Первый этап — Московская стратегическая оборонительная операция 30 сентября

- 6. Оборона Москвы (операция «Тайфун») 30 сентября с переходом в наступление 2-й танковой группы немецкое командование приступило

- 7. Москва на осадном положении 15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы. На

- 8. Последний бросок на Москву Для возобновления наступления на Москву Вермахт развернул 51 дивизию, в том числе

- 9. Итоги обороны Москвы В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало противнику «войну на истощение»

- 10. Советское контрнаступление под Москвой 5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а 6 декабря

- 12. Скачать презентацию

Слайд 2Цель немецко-фашистских войск

Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 г.

Цель немецко-фашистских войск

Главной стратегической целью для немецко-фашистских войск осенью 1941 г.

Слайд 3Предистория

Еще в ходе сражения у Киева, когда обозначился успех гитлеровских войск, германский

Предистория

Еще в ходе сражения у Киева, когда обозначился успех гитлеровских войск, германский

Слайд 4И

В

А

н

В

А

С

И

Л

Ь

Е

В

И

ч

П

А

Н

Ф

И

Л

О

в

Иван Васильевич родился в семье мелкого канцелярского служащего. Из-за ранней

И

В

А

н

В

А

С

И

Л

Ь

Е

В

И

ч

П

А

Н

Ф

И

Л

О

в

Иван Васильевич родился в семье мелкого канцелярского служащего. Из-за ранней

Слайд 5Этапы войны

Битва состояла из двух этапов.

Первый этап — Московская стратегическая оборонительная

Этапы войны

Битва состояла из двух этапов.

Первый этап — Московская стратегическая оборонительная

Слайд 6Оборона Москвы

(операция «Тайфун»)

30 сентября с переходом в наступление 2-й танковой группы немецкое

Оборона Москвы

(операция «Тайфун»)

30 сентября с переходом в наступление 2-й танковой группы немецкое

Слайд 7Москва на осадном положении

15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял решение об

Москва на осадном положении

15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял решение об

Слайд 8Последний бросок на Москву

Для возобновления наступления на Москву Вермахт развернул 51 дивизию,

Последний бросок на Москву

Для возобновления наступления на Москву Вермахт развернул 51 дивизию,

Наступление немецких войск на Москву возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с юго-запада 18 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин—Рогачёво и на Тулу—Каширу. В конце ноября противнику удалось овладеть районом Клин, Солнечногорск, Истра, выйти к каналу Москва—Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 27 км от Москвы). Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. По воспоминаниям маршала Шапошникова «с приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались».

В состав Западного фронта были переданы 1-я Ударная армия и 20-я армия, которые прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав Западного фронта) и 16-й армиями. В результате привлечения советских резервов противник был остановлен и вынужден перейти к обороне.

В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. 27 ноября советские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии и отбросили её от Каширы. 2-я танковая армия попыталась обойти Тулу с северо-востока и перерезала железные и шоссейные дороги Серпухов—Тула, но контрудар советских войск отбросил противника на исходные позиции.

1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки, но и она кончилась провалом. Ставка ВГК приказала, кроме переданных Западному фронту из резерва Ставки 1-й Ударной, новых 10-й и 20-й армий, включить в состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии.

2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его прекратить наступление. 3-5 декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии во взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии, разгромив 4-5 декабря вражеские части, восстановила положение на р. Нара.

Слайд 9Итоги обороны Москвы

В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало противнику

Итоги обороны Москвы

В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало противнику

Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ на контрнаступление.

Слайд 10Советское контрнаступление

под Москвой

5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а 6 декабря —

Советское контрнаступление

под Москвой

5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а 6 декабря —

Мой друг – спорт. Верю – не верю

Мой друг – спорт. Верю – не верю Клаус Шваб Четвертая промышленная революция

Клаус Шваб Четвертая промышленная революция Потребности и расходы. Управление семейным бюджетом

Потребности и расходы. Управление семейным бюджетом Презентация на тему Музыкальные инструменты на Руси

Презентация на тему Музыкальные инструменты на Руси Презентация на тему Что общего у разных растений

Презентация на тему Что общего у разных растений  Права на чужие вещи

Права на чужие вещи  Привлекательная инвестиция. Производство электроэнергии и тепла в Вологодской области, Россия

Привлекательная инвестиция. Производство электроэнергии и тепла в Вологодской области, Россия Презентация на тему Сравнительное наблюдение за прорастанием семян

Презентация на тему Сравнительное наблюдение за прорастанием семян Так в чем же польза катания на коньках?

Так в чем же польза катания на коньках? Презентация на тему Магнитные свойства вещества

Презентация на тему Магнитные свойства вещества Organizatsia

Organizatsia ТЕМА №5

ТЕМА №5 Презентация на тему Внутреннее строение млекопитающих

Презентация на тему Внутреннее строение млекопитающих Past Continuos Tense

Past Continuos Tense Лес и его обитатели

Лес и его обитатели бух учет шамов

бух учет шамов Векторная графика

Векторная графика Растение в интерьере жилого дома

Растение в интерьере жилого дома Поморские небылицы

Поморские небылицы Презентация на тему Биогеоценоз и биоценоз

Презентация на тему Биогеоценоз и биоценоз Станция обнаружения целей (СОЦ). Блок череспериодной компенсации и индикатор кругового обзора. Эксплуатация ЧПК и ИКО

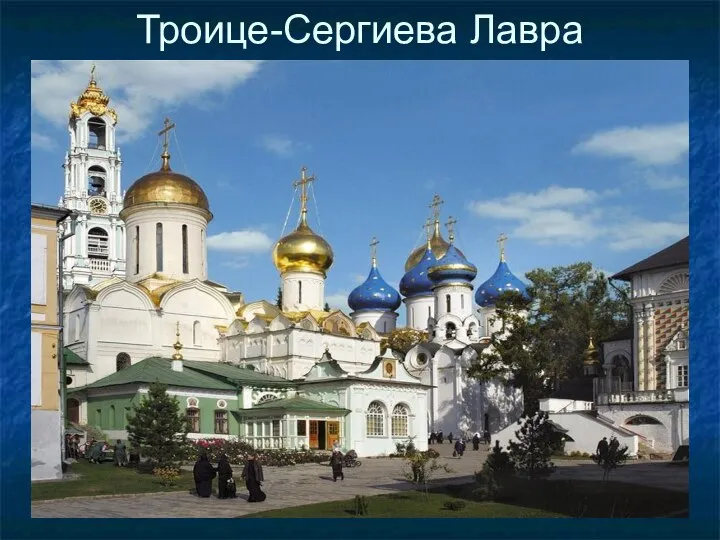

Станция обнаружения целей (СОЦ). Блок череспериодной компенсации и индикатор кругового обзора. Эксплуатация ЧПК и ИКО Монастыри России

Монастыри России Презентация на тему Бурундуки

Презентация на тему Бурундуки Презентация по технике безопасности

Презентация по технике безопасности Старинные занимательные математические задачи

Старинные занимательные математические задачи Воздействие на документ. Изменения свойств бумаги. Люминесценция. Воздействие на тонер

Воздействие на документ. Изменения свойств бумаги. Люминесценция. Воздействие на тонер Своя игра 2

Своя игра 2 вставь пропущенную букву

вставь пропущенную букву