Слайд 8Изучение нового материала

При изучении нового материала можно использовать такой прием: группы (

их можно делать до 5 - 6 ), готовят сообщение по материалу новой темы, каждая берет определенный вопрос. В группах назначают специалистов по профилю и каждый подготавливает материал в своем ракурсе.

Разумеется, что выбор групп и специалистов идет с учетом индивидуальных особенностей ученика. Наиболее эффективны такие уроки по изучению приборов, устройств, законов и опытов. Так, например, в 11 классе провожу урок по изучению трансформатора и генератора переменного тока. Это - урок нового материала в форме работа в группах под названием “Работа конструкторского бюро”. Класс делится на секции:

Теоретики: подготавливают материал о необходимости создания данного устройства, его назначении, дают историческую справку и хронологию открытия;

Разработчики: находят сведения об устройстве прибора, его схематичном обозначении и основных характеристиках

Испытатели: подготавливают рассказ о работе прибора, опираясь на физический принцип и законы;

Пользователи, эта секция расскажет о том, где и как находит свое применение данный прибор;

Отдел контроля, который анализирует работу устройства, “плюсы” и “минусы” механизма и его влияния на окружающую среду.

Заранее к уроку заготавливается литература, таблицы, слайды, приборы и так далее. В течение первой половины урока группы, изучая предложенную литературу и другие средства, готовят ответ - выступление по своей теме. Работы внутри группы хватит на каждого ее участника. Ответственный контролирует и учитывает на месте контроля. Вторая часть урока - выступление и обсуждения, остальные слушающие заносят наиболее важные тезисы в тетрадь. При такой форме проведения урока учащиеся заняты продуктивным умственным трудом, так как работает каждый, самостоятельно, активно, а главное - в меру своих способностей и возможностей.

Акциз практика

Акциз практика Сила трения 7 класс

Сила трения 7 класс Тема: Где и как переходить дорогу Классный час в 3 и 4 классе 2009-2010 уч. год

Тема: Где и как переходить дорогу Классный час в 3 и 4 классе 2009-2010 уч. год МАТЕМАТИКА В НАШЕЙ ШКОЛЕ

МАТЕМАТИКА В НАШЕЙ ШКОЛЕ БАД «Корень солодки»«Licorice root»

БАД «Корень солодки»«Licorice root» Презентация на тему Казачья хата (2 класс)

Презентация на тему Казачья хата (2 класс) Асфальтосмесительные установки Ardent

Асфальтосмесительные установки Ardent Информационные технологии в интегративной реабилитации детей в рамках ранней помощи

Информационные технологии в интегративной реабилитации детей в рамках ранней помощи Дружба

Дружба Основы цветоведения. Наука о цвете

Основы цветоведения. Наука о цвете Лига золото. Жидкая поталь

Лига золото. Жидкая поталь АВТОРСКИЕ ПРАВА основные понятия

АВТОРСКИЕ ПРАВА основные понятия Операционная деятельность в логистике. ГБПОУ Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова. Ангаев Дмитрий

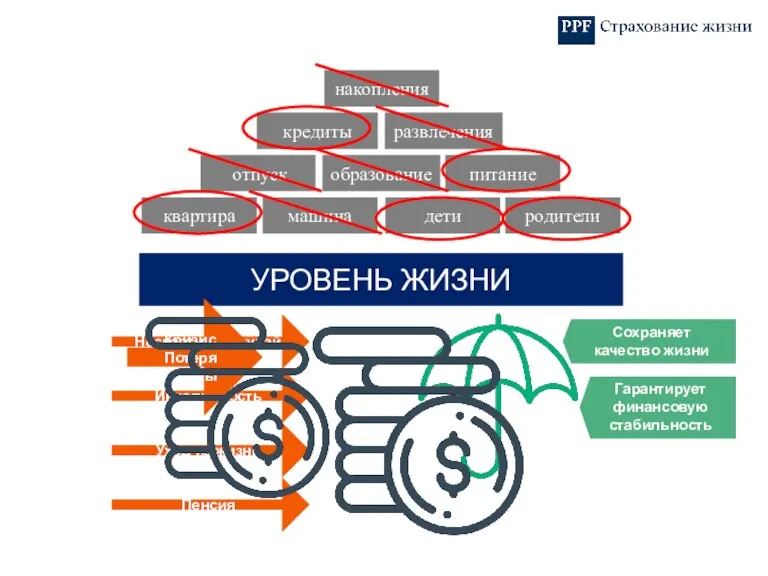

Операционная деятельность в логистике. ГБПОУ Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова. Ангаев Дмитрий Защита уровня жизни. PPF Страхование жизни

Защита уровня жизни. PPF Страхование жизни Озорной Финдус

Озорной Финдус Возможности сервисов Google в организации современного урока

Возможности сервисов Google в организации современного урока Материнские платы Biostar

Материнские платы Biostar Тренды 2009

Тренды 2009 Общешкольное родительское собрание. Итоги учебной деятельности

Общешкольное родительское собрание. Итоги учебной деятельности Права ребёнка

Права ребёнка Кровоостанавливающие растения

Кровоостанавливающие растения Научный доклад

Научный доклад Вы готовы к занятию по технологии?

Вы готовы к занятию по технологии? 10.09 ИСиП-20-11-1

10.09 ИСиП-20-11-1 Профилактика правонарушений. Профилактика вредных привычек

Профилактика правонарушений. Профилактика вредных привычек Язык культуры разнообразен

Язык культуры разнообразен Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся9,11классовв 2011-12 уч. году

Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся9,11классовв 2011-12 уч. году Физическая культура. Волейбол

Физическая культура. Волейбол