Содержание

- 2. Славистика (или славяноведение) представляет собой совокупность научных дисциплин, которые занимаются изучением различных аспектов жизнедеятельности славянских народов

- 3. В это же время продолжает развиваться нормативное изучение языков Европы. Для большинства из них к концу

- 4. В. Г. Адодуров (1709–1780) пишет первую в России грамматику русского языка. Затем появляется «Российская грамматика» великого

- 5. Именно в XVIII в. в центр обсуждений встала проблема происхождения языка, ни до того, ни после

- 6. Все эти идеи были достаточно интересными, но содержали один неустранимый недостаток: они были основаны не на

- 7. Научная деятельность русских лингвистов активно откликалась на нужды русского общества. Как национальное торжество встретили в России

- 8. Так, в 1735 г. один из крупнейших представителей отечественной литературной и филологической традиции – Василий Кириллович

- 9. Сама «Российская грамматика» состоит из шести «наставлений» (т. е. разделов). Первое – «О человеческом слове вообще»

- 10. Особое внимание исследователей привлекали мысли Ломоносова, связанные с историческим развитием языков и родственными отношениями между ними.

- 11. Из других российских мыслителей XVIII в. проблемами языка (главным образом с философской точки зрения) занимался Александр

- 13. Скачать презентацию

Слайд 2Славистика (или славяноведение) представляет собой совокупность научных дисциплин, которые занимаются изучением различных

Славистика (или славяноведение) представляет собой совокупность научных дисциплин, которые занимаются изучением различных

Основоположником славянского языкознания как самостоятельной научной дисциплины считается чешский филолог в области славянских языков Й. Добровский. Его вклад в развитие славистики заключается в том, что он в 1792 году написал историю чешского языка и литературы, в 1809 году - чешскую грамматику, в 1822 году - научную грамматику старославянского языка.

Слайд 3В это же время продолжает развиваться нормативное изучение языков Европы. Для большинства

В это же время продолжает развиваться нормативное изучение языков Европы. Для большинства

Среди стран, где в XVIII в. активно велась деятельность по нормализации языка, следует назвать и Россию. Если до того в Восточной Европе объектом изучения служил лишь церковнославянский язык, то начиная с петровского времени стал, поначалу стихийно, а затем все более осознанно, развиваться процесс формирования норм русского литературного языка, что требовало и его описания. В 30-е гг. XVIII в.

Слайд 4В. Г. Адодуров (1709–1780) пишет первую в России грамматику русского языка. Затем

В. Г. Адодуров (1709–1780) пишет первую в России грамматику русского языка. Затем

С конца XVII в. по конец XVIII в. к теоретическим проблемам языка обращались ученые, не создавшие каких-либо строгих методов языкового описания и обычно не бывшие профессиональными лингвистами. К их числу принадлежали в Германии Георг Вильгельм Лейбниц (1646–1716) и позже Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), в Италии Джанбатиста Вико (1668–1744), во Франции Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) и Жан-Жак Руссо (1712–1778). В их сочинениях появляется ряд новых идей, главной из которых стала идея исторического развития языка.

Слайд 5Именно в XVIII в. в центр обсуждений встала проблема происхождения языка, ни до

Именно в XVIII в. в центр обсуждений встала проблема происхождения языка, ни до

Почти все известные до наших дней концепции происхождения языка появились в XVIII в., хотя довольно сходные с ними взгляды высказывались еще в античности. Была выдвинута идея о появлении языка на основе звукоподражаний, развитии языка из непроизвольных выкриков человека, а также развивавшаяся Ж.-Ж. Руссо идея о «коллективном договоре», в соответствии с которой люди договорились между собой о том, что как называть.

Наиболее разработанную теорию происхождения и развития языка для тех лет предложил Э. Кондильяк. Он считал, что язык на ранних этапах развивался от бессознательных криков к сознательному их использованию, а получив контроль над звуками, человек смог контролировать свои умственные операции.

Французский философ развил и концепцию о едином пути развития языков, который однако языки проходят с разной скоростью и потому одни языки совершеннее других. Здесь мы уже видим первый вариант концепции стадий, позднее развитой братьями Шлегелями и В. фон Гумбольдтом.

Слайд 6Все эти идеи были достаточно интересными, но содержали один неустранимый недостаток: они

Все эти идеи были достаточно интересными, но содержали один неустранимый недостаток: они

Общее распространение идей историзма сказывалось и на общем интересе к выяснению родственных связей языков. Уже тогда не сомневались в том, что сходство между собой германских или славянских языков объясняется общностью происхождения.

По выражению В. Томсена, весь XVIII в. сравнительно-исторический метод «витал в воздухе». Но нужен был некоторый толчок, который стал бы отправной точкой для кристаллизации метода. Таким толчком стало в конце века открытие санскрита, ранее совсем не известного в Европе.

Слайд 7Научная деятельность русских лингвистов активно откликалась на нужды русского общества. Как национальное

Научная деятельность русских лингвистов активно откликалась на нужды русского общества. Как национальное

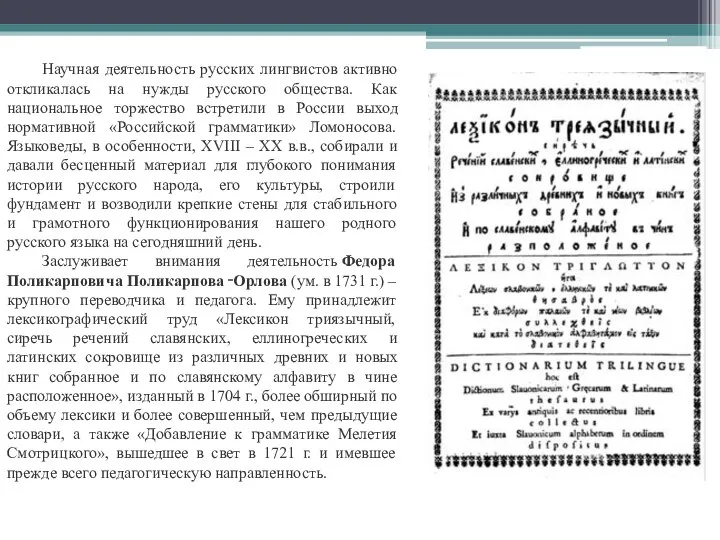

Заслуживает внимания деятельность Федора Поликарповича Поликарпова ‑Орлова (ум. в 1731 г.) – крупного переводчика и педагога. Ему принадлежит лексикографический труд «Лексикон триязычный, сиречь речений славянских, еллиногреческих и латинских сокровище из различных древних и новых книг собранное и по славянскому алфавиту в чине расположенное», изданный в 1704 г., более обширный по объему лексики и более совершенный, чем предыдущие словари, а также «Добавление к грамматике Мелетия Смотрицкого», вышедшее в свет в 1721 г. и имевшее прежде всего педагогическую направленность.

Слайд 8Так, в 1735 г. один из крупнейших представителей отечественной литературной и филологической

Так, в 1735 г. один из крупнейших представителей отечественной литературной и филологической

Слайд 9Сама «Российская грамматика» состоит из шести «наставлений» (т. е. разделов). Первое –

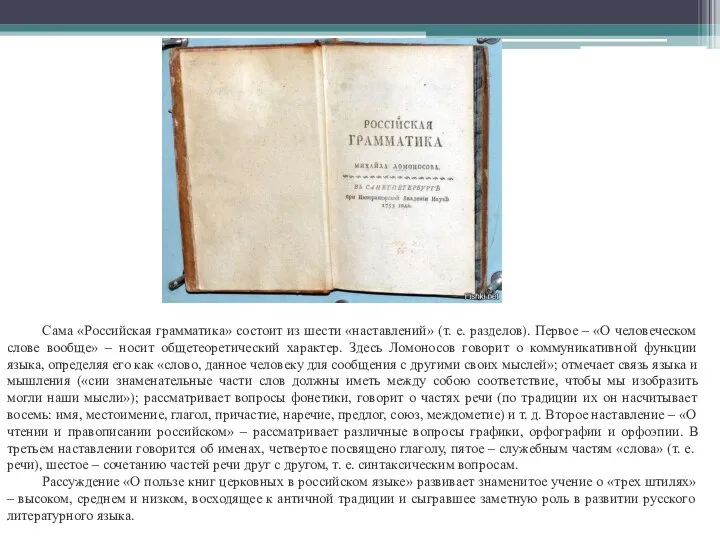

Сама «Российская грамматика» состоит из шести «наставлений» (т. е. разделов). Первое –

Рассуждение «О пользе книг церковных в российском языке» развивает знаменитое учение о «трех штилях» – высоком, среднем и низком, восходящее к античной традиции и сыгравшее заметную роль в развитии русского литературного языка.

Слайд 10Особое внимание исследователей привлекали мысли Ломоносова, связанные с историческим развитием языков и

Особое внимание исследователей привлекали мысли Ломоносова, связанные с историческим развитием языков и

С другой стороны, Ломоносов уделял много внимания родственным связям славянских языков как друг с другом, так и с балтийскими языками. Сохранились и черновые наброски письма «О сходстве и переменах языков», относящегося к 1755 г., где автор, сопоставляя первые десять имен числительных в русском, греческом, латинском и немецком, выделяет соответствующие группы «сродственных» языков. Отдельные высказывания Ломоносова могут быть интерпретированы и как концепция образования родственных языков в результате распада некогда единого языка‑источника – положение, являющееся основным исходным пунктом сравнительно‑исторического языкознания.

Слайд 11Из других российских мыслителей XVIII в. проблемами языка (главным образом с философской

Из других российских мыслителей XVIII в. проблемами языка (главным образом с философской

В области лексикографии конец XVIII в. ознаменовался шеститомным «Словарем Академии Российской», выходившим в свет в 1789–1794 гг. и содержащим 43 257 слов, расположенных по гнездовому принципу, т. е. по алфавиту основных слов, под которыми располагались производные. Этот словарь послужил основой для изданного в начале XIX в. (в 1806–1822 гг.) шеститомного «Словаря Российской Академии, по азбучному порядку расположенного», включавшего 51 388 слов, данных уже строго в алфавитном порядке. Будучи крупным вкладом в русскую лексикографию, академический словарь тем не менее еще не был в полном смысле слова словарем современного русского языка, поскольку в нем была представлена прежде всего старославянская лексика, а слова инородного происхождения, в том числе и закрепившиеся к тому времени в русском языке (например абажур, актриса и проч.), в своем большинстве в него не включались. Иллюстративный материал, помимо авторов XVIII в., среди которых предпочтение отдавалось прежде всего М.В. Ломоносову, также включал примеры из церковных книг и летописей, а стилистические пометы основывались на учении о «трех штилях» и ставили целью закрепить литературные нормы употребления, хотя определенное отражение нашла в словаре также простонародная и областная лексика.

С такими итогами русское языкознание вступило в XIX в., знаменовавший новый этап развития лингвистической науки.

Размножение растений 8 класс

Размножение растений 8 класс Как сохранять эффективность, не забывать об ответственности и не терять связи с коллегами

Как сохранять эффективность, не забывать об ответственности и не терять связи с коллегами Критерии достижения образовательной цели

Критерии достижения образовательной цели Я - иллюстратор детских книг

Я - иллюстратор детских книг Презентация на тему Средневековая философия. Патристика

Презентация на тему Средневековая философия. Патристика Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора

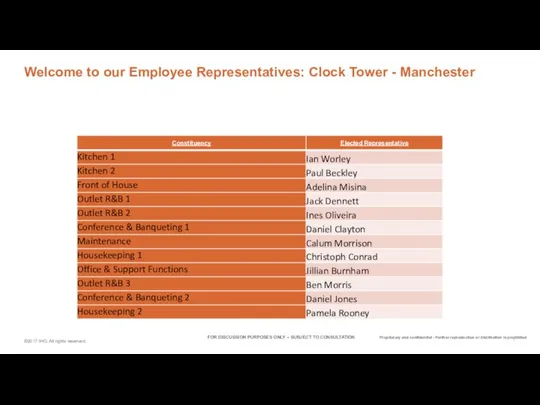

Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора Welcome to our Employee Representatives: Clock Tower - Manchester

Welcome to our Employee Representatives: Clock Tower - Manchester Владимиро- Суздальская земля

Владимиро- Суздальская земля Droga krzyżowa. STACJA I. - Jezus na śmierć skazany

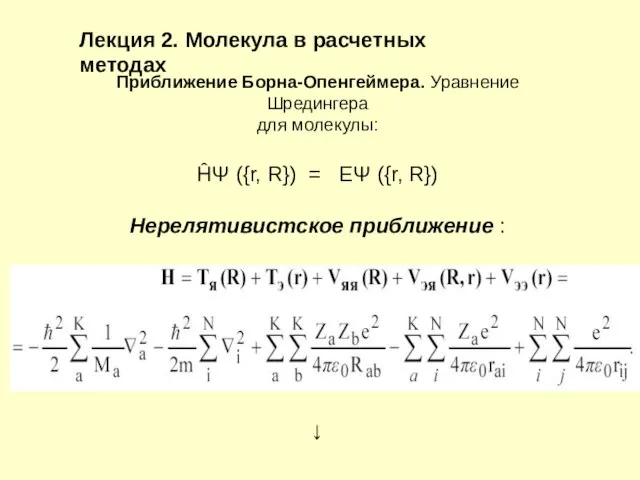

Droga krzyżowa. STACJA I. - Jezus na śmierć skazany Молекула в расчетных методах

Молекула в расчетных методах ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МОУ ООШ 110 Контроль бракеражной комиссии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В МОУ ООШ 110 Контроль бракеражной комиссии. Java Script Examples

Java Script Examples Кризис – «уроки» которых не было

Кризис – «уроки» которых не было Сколько информации может хранить лазерный диск

Сколько информации может хранить лазерный диск Дружины Твери

Дружины Твери Методы научного познания

Методы научного познания История фотографии

История фотографии Где живут белые медведи и пингвины

Где живут белые медведи и пингвины Демографический и трудовой потенциалы Беларуси Подготовила: Клеутина С.А. Группа МЭ-092

Демографический и трудовой потенциалы Беларуси Подготовила: Клеутина С.А. Группа МЭ-092 GS-Пинсеттер

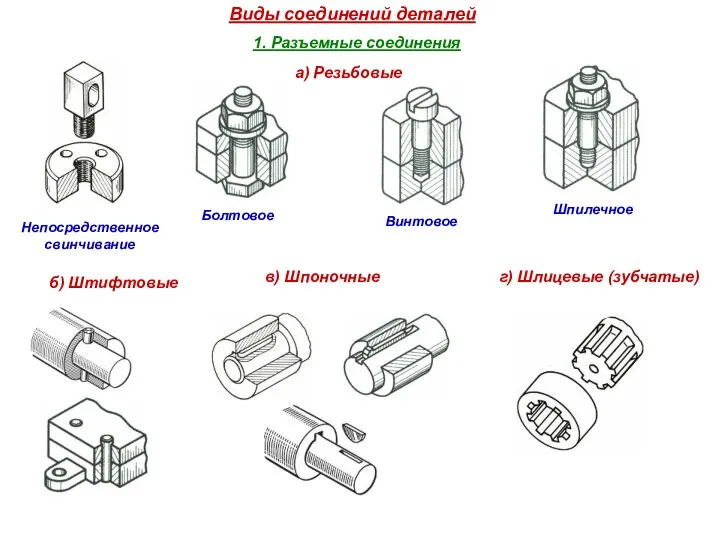

GS-Пинсеттер Виды соединений деталей

Виды соединений деталей Презентация на тему Таможенная процедура «Выпуск для внутреннего потребления»

Презентация на тему Таможенная процедура «Выпуск для внутреннего потребления»  Влюбленные. Чувство самоотверженной и глубокой привязанности

Влюбленные. Чувство самоотверженной и глубокой привязанности Квартирный портал ГК Первый Строительный Фонд,

Квартирный портал ГК Первый Строительный Фонд, slide8

slide8 ПАРОВАЯ ВИНТОВАЯ МАШИНА (ПВМ): ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПАРОВАЯ ВИНТОВАЯ МАШИНА (ПВМ): ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ Метаболизм

Метаболизм  Учёт и анализ операций на счетах в банке

Учёт и анализ операций на счетах в банке